官員拿致電打黑辦威脅記者 媒體:對掃黑低級黑?

摘要:如果說,作爲基層工商官員不正面回應轄區內“坑客”糾紛,卻反過來斥媒體和記者“算個啥”,已暴露出對輿論監督的敵視和蔑視,那這句帶有威脅意味的“打電話給打黑除惡辦”,則不啻爲對輿論應對水平和自身法治素養的“出賣”。這場基層官員和本地媒體的“衝撞”,的確來得劇烈,但起因並不複雜:4月18日,內蒙古晨報公號刊發了《記者幫呼市百名學生維權 遭呼倫南路工商所副所長怒懟:“你算個啥。

工商所副所長懟記者“算個啥?” 事後改口:沒那麼說過

原標題:拿“打電話給打黑辦”威脅記者,這是應對輿論監督姿態?

“你要是報道,我就打電話給打黑除惡辦,咱們看看誰怕誰?”乍聽這句“霸氣側漏”的話,你可能有些驚愕:這是在威脅記者呢,還是對“掃黑除惡”的低級黑?

這段狠話是內蒙古晨報曝光的,其箭頭直指呼和浩特市賽罕區呼倫南路工商所副所長楊黎軍。點名曝光外,該報還曝出了當時的“現場採訪錄音”。

耐人尋味的是,新京報記者打電話向楊黎軍求證時,楊黎軍先矢口否認稱“沒那麼說過”“我根本就沒說過這些話”,接着聽到那段錄音已公佈又改口稱“當時那個情況下……工作正忙中”“他給我掐頭去尾這麼說的”,之後又說“我不跟你解釋了”“我正在忙”。而內蒙古晨報相關負責人則表示,所公佈錄音沒有掐頭去尾。截至4月18日21時許,賽罕區網信辦及相關部門已介入調查。

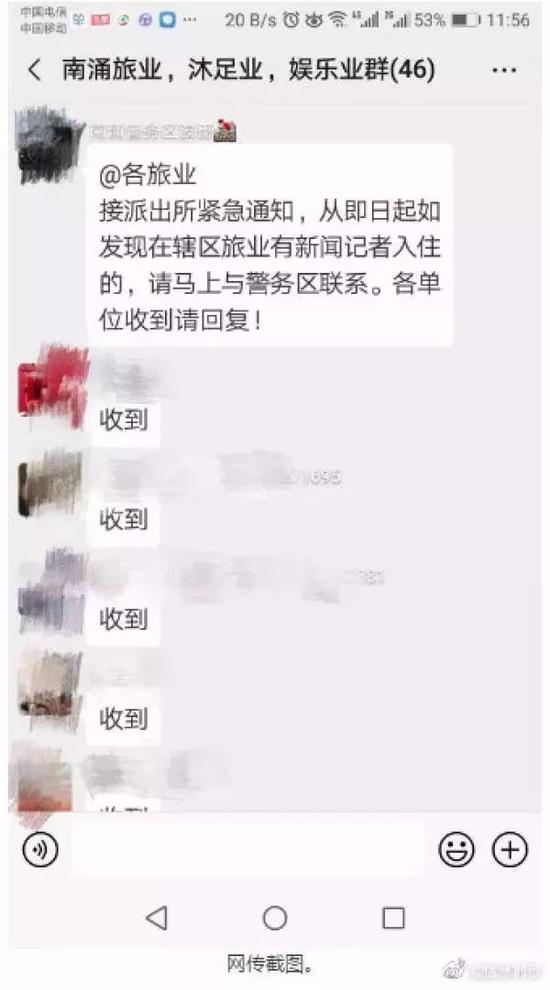

▲圖片來源:“內蒙古晨報”公號截圖。

“自我打臉”式否認 VS 硬核證據

視頻-記者幫學生維權 工商所副所長怒懟:你算個啥?

乍看似乎是各執一詞,但在採訪錄音已留證、聲音比對可確認這兩次受訪者系同一個人的情況下,涉事副所長楊黎軍起初的否認恐怕很難站得住腳,他之後的說法則如同自己“打臉”——承認說了這話,卻表示音頻被掐頭去尾。到底有沒有掐頭去尾,隨着當地官方介入,真相不難廓清。但從目前看,楊黎軍那些“雷語”並非爲構陷而僞造,這點他也很難用口徑多變的說辭自我洗白。

這場基層官員和本地媒體的“衝撞”,的確來得劇烈,但起因並不複雜:4月18日,內蒙古晨報公號刊發了《記者幫呼市百名學生維權 遭呼倫南路工商所副所長怒懟:“你算個啥?”》的報道,稱其曾於3月29日報道了“塔林健身中心突然停業,100多名學生會員卡無法使用”一事,此後作爲屬地監管部門的呼倫南路工商所介入協調。之後記者追蹤此事,卻接連在該工商所副所長楊黎軍那“碰壁”。

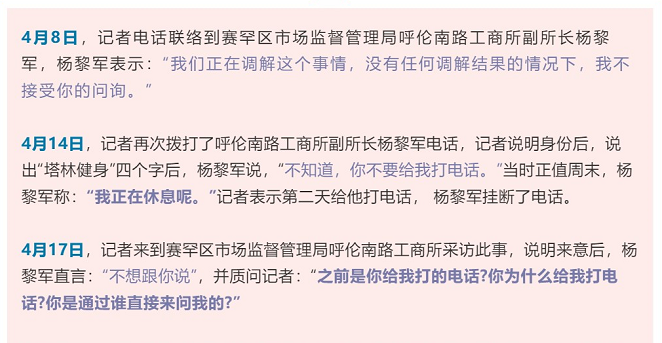

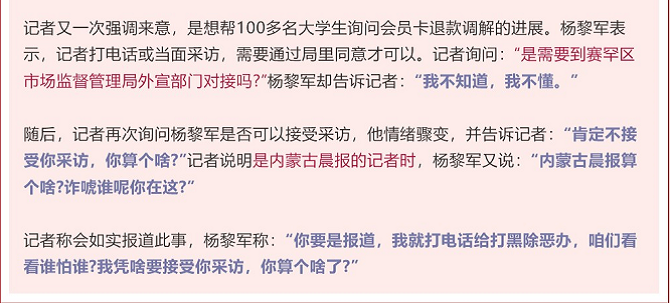

根據媒體覆盤,針對這起“健身房坑了百餘學生”糾紛,涉事工商所副所長面對記者採訪的態度,大致可分爲兩個階段:

先是“百般躲閃”。4月8日、14日,記者兩次致電給楊黎軍,對方先後表示“我們正在調解”、“我正休息”,還夾雜了“我不接受你的問詢”、“你不要給我打電話”等回覆;17日,因學生反映退款訴求,記者前往該所採訪,他又稱“不想跟你說”。所轄領域發生消費糾紛,還涉及百餘名學生權益,身爲工商所領導,不是顧左右而言他,就是責問記者爲何採訪自己,這分明是對官僚主義的“活體演繹”。

後是“惱羞成怒”。17日當天,面對記者現場追問,楊黎軍情緒驟變,直接怒懟記者:“肯定不接受你採訪,你算個啥?”“內蒙古晨報算個啥?詐唬誰呢你在這?”當記者稱會如實報道此事時,他還直接甩出了“你敢報道,我就敢打電話給打黑除惡辦”之類的狠話。

楊黎軍如今辯稱當時是“工作正忙中”,言下之意是被打擾後口不擇言。可無論如何,拿“打電話給打黑除惡辦”威脅記者,都不該出自官員之口:這莫非是嫌先前的“官員雷語”集錦不夠雷?

▲圖片來源:“內蒙古晨報”公號截圖。

拿“掃黑除惡”威脅記者是頂風犯事

如果說,作爲基層工商官員不正面回應轄區內“坑客”糾紛,卻反過來斥媒體和記者“算個啥”,已暴露出對輿論監督的敵視和蔑視,那這句帶有威脅意味的“打電話給打黑除惡辦”,則不啻爲對輿論應對水平和自身法治素養的“出賣”。就算整個對話過程真被“剪輯”,這些話都“洗不白”。

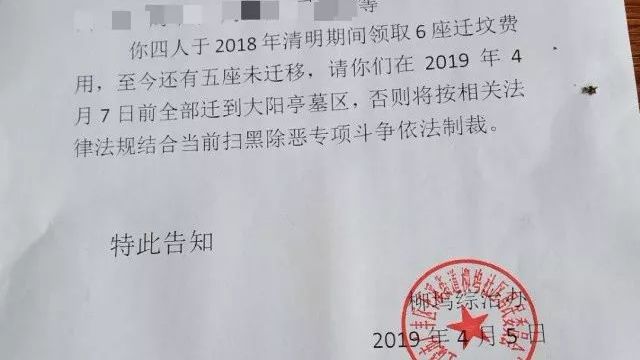

就在近段時間,掃黑除惡“箭頭”瞄錯靶子的事件接連曝出:從湖南湘潭、山西忻州、河北井陘三地被曝將“失獨家庭”列爲掃黑除惡摸排對象,到鎮掃黑除惡宣傳冊將“醫生”列入“中國10大黑心企業”,再到江西上饒市廣豐區某街道發通知“不限期遷墳,將按掃黑除惡制裁”,都激起了巨大的爭議。

這些事件既是對掃黑除惡的抹黑,也引發了公衆對“打黑變黑打”的顧慮。最終涉事各地也爲此啓動了道歉和問責程序。這對其他地方也不無警示價值:掃黑除惡得務求精準,它要打擊的是真正的“黑社會”、“惡勢力”,而不能輕易將“黑惡”的外延擴大化,更不能打着正義旗號行挾私打擊之實,去敲打那些不聽話者。

▲江西上饒廣豐區下溪街道柳塢社區發出的告知單,警告村民如不限期遷墳,將“按相關法規結合掃黑除惡專項鬥爭依法制裁”。當地之後爲此道歉並啓動問責。圖片來源:新京報。

殷鑑在前,這位工商所副所長卻不“長點心”,仍拿“掃黑除惡”來威脅記者,無疑是頂風犯事。官威雖盛,卻終歸是目無法紀。

就算這只是口頭威脅,排斥輿論監督與扭曲掃黑除惡本意,也是甩不掉的“兩口鍋”。

要知道,媒體監督權、記者採訪權受政策法規明文保障,拿掃黑除惡的大棒揮向記者,是對其法定權利的傾軋,還可能在“噤聲效應”中造成輿論監督空間萎縮。

而在中央明確“掃黑除惡必須依靠法治和規矩辦事,不能瞎揮手亂指揮,隨意界定打擊對象”的背景下,拿掃黑除惡作爲“反制”正常輿論監督的“黑武器”,本身也是損害掃黑除惡的嚴肅性——將記者正常採訪行爲納入黑惡範疇,對“黑惡”的界定已不只是隨意,更顯惡意。

掃黑除惡的目的,是“讓不法向法低頭”,而不是成爲“不法者打擊守法者”的工具。拿“打電話給打黑辦”威脅記者,是對掃黑除惡內涵的人爲扭曲,也是對輿論監督的傷害。這不能被簡單地歸爲“有權任性”,更應看作認知錯向。個別官員的這種深層次的“官”念之偏,不可不糾。

□佘宗明(媒體人)