如何評價北大教授孔慶東其人?

公衆號參考人物編輯發佈,更多人物原創文章關注參考人物

孔慶東作爲“北大教授”,無論歷史還是現實,大概都是其中惡名最重又最莫名其妙的一個。在那個中國最高學府中,還未曾有他這樣的“師者”,以不務正業名噪一時,同時不是以特立獨行而是借裝瘋賣傻贏得譭譽交雜的存在感。

就價值取向和立場操守而言,他實是“兩截人”,前後瓦解裂變的面目前非。他的人生,當然尚未能論定,但已在時光的過濾下,留給旁觀者無限的想象空間。

他在知識界,被鄙夷爲投機分子 ,但是他的前半生,其實是個著名的理想主義者,一介清流 。他的前後半生,立身之駁雜反差,出處之調性不一,可謂光怪陸離,世所罕見。

2000年以前的孔慶東,是個典型的熱血青年、批判型學者、啓蒙運動導師、自由主義知識人。出身哈爾濱,滿懷理想,理科優異但志在可以改良人心的中文事業,少年心事所期就不是一飯之溫飽、遺世之清雅;考取北大,如願入中文系,投師名家,治現代文學,是嚴家炎錢理羣等前輩耆舊尤爲看中的學術接班人;倡幽默文學,寫《47樓207》,灑然醉俠,以才華與銳利驚人耳目;熱衷公共事務,雅擅團結同道,被推爲學生會主席,愛遊行,喜“抗上”,時時醞釀“造反”,事事嫉惡如仇,自視甚高,狂妄過頭,當黑雲壓國時毫不猶豫挺身而鬥,在最危機四伏的兇險時刻不惜以身試血。那時的他,作爲一個堅定的懷疑論者、才華橫溢的作家、不妥協的準啓蒙思想家、激情澎湃反抗威權的鬥士,贏得肅然起敬。

因爲某段期間的作爲,他被迫離開北大,屈抑心願以中學教師的身份謀生,這段歲月他未曾告訴我們他到底作了多少努力以抵抗那些使人心灰意冷的不眠之夜;風平浪靜之後,他重歸北大,攻讀博士學位,以錢理羣的精神後學自居,溺愛青年學子餘傑的才華,精心栽培日後以自由主義信仰名聞海內的許知遠童鞋——雖然恰恰正是這些最密切的同道者,後來以最決絕的姿態與他割袍斷義,分道揚鑣,以其爲恥。

那時候的孔慶東,讓人看到了當代北大若存若亡的批判精神,與獨立學人的夢想,當青春與知識、當獨立與批判邂逅相逢時,它散發出斑斕的光彩。很多人視他爲“五四”與北大精神的繼承人,他也有着強烈的歷史自覺性,凜凜然國士之風。

這是一段無論擁躉還是厭惡他的人,恐怕大都陌生未聞的“孔慶東前傳”。

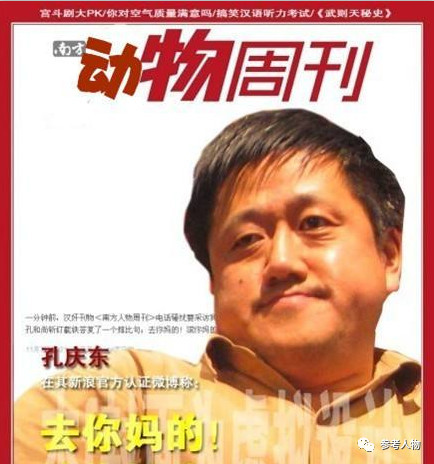

當大衆傳媒興起,他的人格形象已經崩塌爲奸險而猥瑣“武丑”之角,輿論起鬨,網名追擊,四面楚歌,八方聲討,無論在民間還是在知識圈同行,幾乎都是“公敵”。

他似乎特別樂意將一個精英理想主義知識分子“自我謀殺”的過程現場暴露給所有人看:言行自我喜劇性矮化,插科打諢;迷戀“階集鬥爭”的暴力文化,相信槍桿子裏出美女;不竭餘力爲鼓吹威權,譽朝但口是心非,反美又色厲內荏;政治化妝爲新左與權力打手,政治理念本不妨孤芳自賞,但他的言論罔顧事實,曲學阿世,沒有一絲真誠,所謂信仰只成賞玩的裝飾、知識套現的終南捷徑;

他的論戰方式,早已跳脫學理,着意於污名化與粗話謾罵,“王八蛋”、“西崽”、“二鬼子”、“就他媽欠抽”、“狗崽子”、“走狗”等侮辱性語言隨口即來,赤裸裸的詆譭和攻擊,散播仇恨和挑撥矛盾;他的社會身份與教授角色,本該是社會善意與中立建言的承擔,但是諸如“社會主義風景獨好”、“不說普通話就是王八蛋”、“紅契之下有漢奸”、“紅哥一聲震漢奸”、“賣國導致人民割命”、“中國互聯網言論太自由而監管過於嚴苛”、“鋼人是狗”等,實是以此換取“愛國者”的標籤,以成其政治認同合法性的來源與權力的打賞。

可以說,他的“回到民間”,實際是迴歸“愚民主義”;他的“狂言無忌”,根本就是向着權力邀功請寵的,人情世故、文史風流、功名利祿,都在這沉漬厚重的翻雲覆雨中。

孔慶東真是難以說盡的。我作爲議論者,自己便身在局中,偏向也是明顯的,於此求中立、客觀的評價,無異於緣木求魚。

但是不管如何,有一點是無疑的:是孔慶東教授自己,“親自”把的人生過成了彷彿兩次投胎,前後生幻開兩朵,各表一枝。他的前半生,他的左衝右突、他的失落敗北是如此吸引我們,又如此讓我們心生敬意;但是後半頁,他熱心、野蠻、一廂情願地充任某些勢力的“愛心代理人”時,確實在不斷地付出與兌換人格代價。當權力都視其爲累贅和負擔時,他一洗頹風,只能訴諸於民間極化羣體的同情支持。這位聰明絕頂之人,可謂機關算盡,壯志未遂。

他到底經歷了什麼,這是怎樣一種文化現象,又潛藏着某種人何種心理動機,我們後知後不覺,已經無法理性和邏輯地解釋。就我自己而言,我只看到時間的無情留白,還有支離破碎拼湊起來的一個結果。其實,我也特別想問他本人一句:這是爲甚麼?

作者:劉愚愚 更多原創人物文章關注公衆號:參考人物

查看原文 >>