私域流量躥紅背後,隱藏着微信裏的生意

摘要:“私域流量”的火熱,還催生了批量養號、批量加人、批量轉發的灰產行業,機器模擬真人用戶的微信使用習慣,自動化“養號”,自動化營銷進行瀏覽公衆號文章、拉粉絲進羣、羣發圖片和文字、與指定好友聊天、發多張圖片或公衆號文章到朋友圈等等。比如普通人朋友圈裏都有喜提瑪莎拉蒂的微商,還有拼多多的拼團更便宜,每個超過100人的微信羣變成發各種鏈接的羣,這些都是私域流量的體現。

歡迎關注“創事記”微信訂閱號:sinachuangshiji

文 | 新浪科技 一笑

硅谷知名風投A16Z的合夥人陳康妮最近發了一篇文章。內容講的是中國企業如何通過微信羣爲用戶提供服務、進行企業營銷、社羣變現。文章剖析了微信羣聊銷售模式之所以能成功的多點優勢。

其中舉了幾個例子,比如旅遊平臺通過組織微信羣,提供接機、預定司機、安排行程和餐廳預訂等服務。這種羣聊動態讓平臺以一種社區化而非商業化的方式來提升銷售,以及分享相關信息。

再比如教育科技公司,利用羣組聊天進行課程學習,在購買一門課程後,學生會被邀請加入一個微信羣,其中有老師,還有大約100名同學。每天,老師都會佈置新的活動,比如模擬面試、學習歌詞,或者玩像英語接龍游戲這樣的益智遊戲。這些微信羣不僅爲一對一的輔導App提供了社交模塊,還在課程範圍之外促進了學生之間的關係。

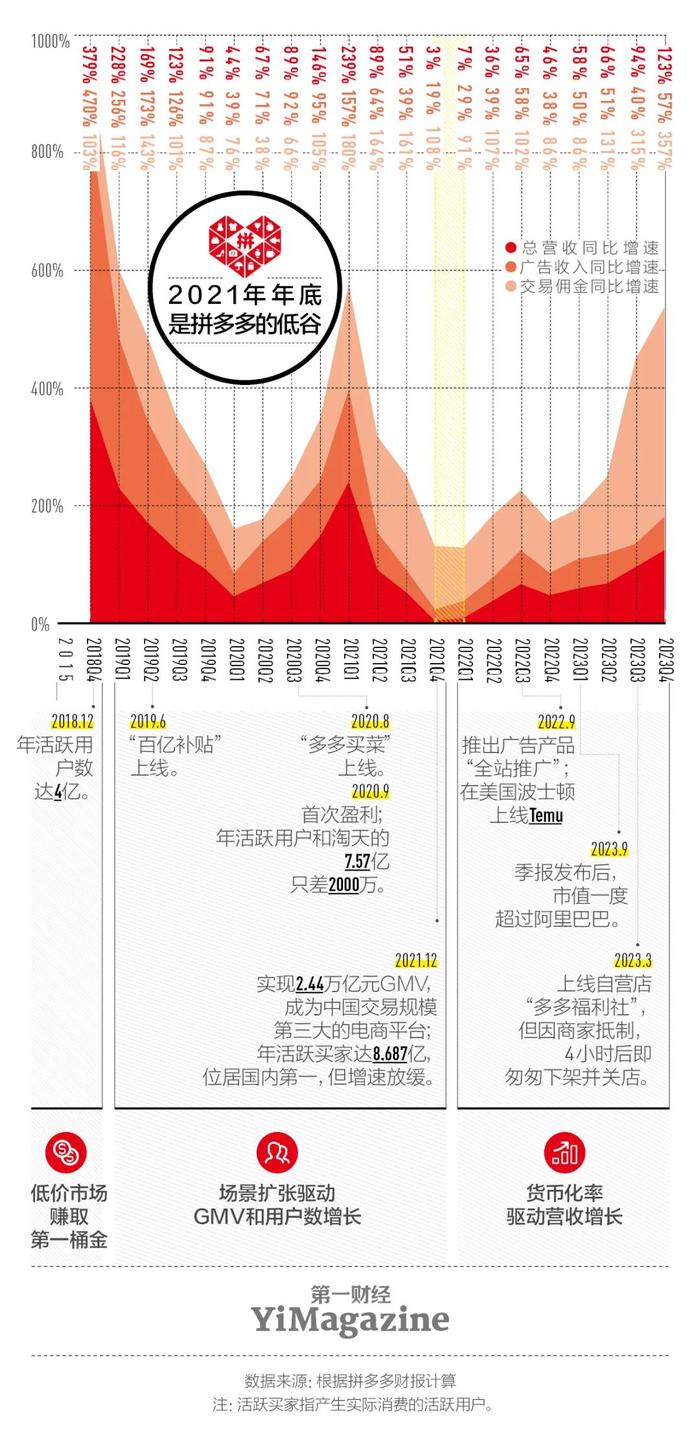

當然少不了最典型的例子:拼多多。拼多多急劇增長很大一部分因素來自於利用微信羣聊:爲了確保享受商品更低的價格,網民們與朋友和陌生人創建了購物微信羣,目的是分享拼團。

作者表示,西方的羣組聊天大多是由朋友之間發起的,但中國提供了多個企業利用羣組聊天促進更深層客戶關係和社交商務的例子。

▲旅遊平臺通過微信羣提供服務

實際上,除了科技公司在利用微信羣,個人、線下實體和傳統流量方也在用微信羣做私域流量池。比如網店店主、許多微信自媒體、甚至線下實體,一些店鋪讓自己的店長加顧客微信,導入微信個人號,拉顧客進羣等等。

微信羣、強調人格化。用戶是和一個真人溝通。而且這種溝通是雙向的,是聊天。網站、小程序、App是一個產品或一個公司,用戶很難和一個公司成爲朋友。

如果把微信假想成一個虛擬的生態世界,數億的人口在這裏居住,喫喝玩樂衣食住行,這中間有無數的可能性與商機?

上面提到的案例背後,是一個人很火的概念“私域流量”。最近半年,這個名詞頻繁進入我們的視野,到底什麼是私域流量?

什麼是私域流量

公衆號“嚇腦溼”舉過一個例子——有人這樣描述自己的互聯網運營工作:

“他開始打造自己的私域流量,建立了一個龐大的私域流量池,並轉化成社羣,在着重提升社羣活躍度的同時,用心做好社羣運營。”

而實際上是——

“他用微信加好友,加了很多好友之後把他們拉進一個微信羣,平時沒事就在羣裏發些段子和沙雕圖,偶爾發發廣告”。

什麼是私域流量,事實上,業內也沒有一個明確的定義。相對“公域流量”而言,“私域流量”字面意思即“自己可以掌控的私人流量”。

由此可見,私域可以誕生在微信生態下的羣、公衆號,也可以成長在微博、小紅書這類平臺上,包括自建App、小程序等,像瑞幸咖啡有App,自建私域流量的,放眼整個互聯網行業都沒幾個。

我們去餐廳喫飯,會被引導關注店鋪公衆號,不少商家在快遞包裹裏面塞小卡片,直接引導消費者添加微信號有現金紅包,也是在搭建自己的私域流量。

實際上私域流量不是什麼新鮮的概念,十年前就開始了,只是那個時候叫“魚塘”理論,用的是QQ羣。淘寶店把他們的客戶從淘寶導入QQ羣,再做客戶維護,增強客戶黏性。

對老玩家來說,只是魚塘池子從水泥變成玻璃鋼了,本質沒有什麼區別,都是互聯網的的新概念,底層營銷邏輯。

後來微信興起,做這類事情的人更多了。比如普通人朋友圈裏都有喜提瑪莎拉蒂的微商,還有拼多多的拼團更便宜,每個超過100人的微信羣變成發各種鏈接的羣,這些都是私域流量的體現。

私域本質是什麼?說得大白話一點,就是那羣你可以反覆“騷擾”,反覆推銷安利的人。

通過私域流量成長起來的社交電商拼多多、雲集也成功上市,還將私域流量匯聚成了自己的公域流量,轉而反哺商家;幫助商家搭建“私域流量”的SaaS服務商有贊一年前也登陸港交所,現今市值約70億港元。

私域流量爲什麼火了

吳曉波曾經提出,“私域流量”將是2019年的新風口。這是繼“增長黑客”、“流量池”、“裂變”之後,又一個風靡營銷圈、運營圈乃至互聯網圈的詞彙。

私域流量爲什麼火了?因爲公域流量太貴了,公域流量顧名思義,它是公共的流量。主要表現在獲客越來越難、流量越來越貴、線索越來越假,這是所有通過線上渠道獲取流量的企業,都面臨到的三個問題。比如,通過在BAT等大平臺花錢買量,發現質量差,轉化難;利用搜索引擎的競價排名進行獲客,導致成本越來越。

“什麼私域流量啊!這不就是現在甲方沒錢投大媒體了,沒錢買央視了,就開始想弄點不花錢的。然後拍腦門一想!哎呀!朋友圈+社羣,不花錢啊!起個牛逼的名字吧——私域流量,但這套不早就是微商玩兒剩下的嗎?” 媒體人薑茶茶評論到。

第二個原因,則是社交紅利,並以此建立商業模式,典型的是赴美上市的拼多多和雲集。

可以看出來,“私域流量”概念火爆的背後,既有企業焦慮,也有賽道風口,而最關鍵的在於,我們如何正確看待“私域流量”這件事,以及此概念的本身。

▲私域流量和“魚塘理論”一脈相承

私域流量典型案例

除了最常見的教育行業在玩私域(朋友圈學習打卡),消費品品牌也在利用私域流量。

例如完美日記,完美日記在廣州開了兩家線下體驗店,每天人流量2000人,每位櫃姐除了是行走的收款機以外,還引導到店的顧客加一個微信號爲好友,不僅是線下,在線上下單後,當買家收到產品的同時還會收到一張微信二維碼,有一些福利引導買家加微信。

當顧客加到這個微信號時,加上的不是客服微信號,而是一個小IP,叫小完子。

▲與其說是客服號,不如說就是在培養素人博主

小完子拉顧客入了社羣以後,社羣裏每天都有活動,例如:促銷、節日抽獎、直播等等。

建立私域流量以後,“完美日記”通過朋友圈、社羣可以觸達顧客,用直播、抽獎等各種方式形成轉化或復購。

拼多多2018年上市,很多電商玩家開始嘗試拼團,並在此基礎上進行創新,誕生了新模式並演變成新賽道——社區團購。

團購是一個公域流量,是中心化流量的結點分配。比如美團,首頁展示什麼內容,都是通過運營或者算法來中心化分發的。

而社區團購主要藉助私域流量,尤其羣流量是根本。通過團長利用自身的社交關係裂變,將社區居民組建微信羣,來推廣商品和更低成本獲取有效用戶,建立用戶池。

這樣的私域流量,獲取成本很低,穩定性非常好,附加效果是信任、服務和便捷的溝通。而且幫助不會使用電商App的人羣在移動端購物。

▲外掛盜號、羣控養號,微信黑產層出不窮揭露

私域流量背後的灰產

很多擅長玩流量的組織,如羊毛黨、微商、灰黑產等,把目光放在私域流量上,它們將個人號進行包裝、利用。低級一點的操作是製造焦慮賣課;高級一點則是養號、刷單、導購,進行灰黑產生意。

“私域流量”的火熱,還催生了批量養號、批量加人、批量轉發的灰產行業,機器模擬真人用戶的微信使用習慣,自動化“養號”,自動化營銷進行瀏覽公衆號文章、拉粉絲進羣、羣發圖片和文字、與指定好友聊天、發多張圖片或公衆號文章到朋友圈等等。

微信也被這種“私域流量”營銷風氣影響。朋友圈的朋活躍度沒起以前高了;朋友圈分享所帶來公衆號的閱讀量也愈發低了。

不久前,微信大力打擊“私域流量”事件在網絡引起不小的轟動。有傳言說微信一夜之間封禁了3000萬的用戶。不過,微信很快發佈了官方聲明證實這並非真實數據,但清理使用外掛的違規賬號是真的。

從禁止利誘分享朋友圈打卡到打擊微信號外掛,實際是在打擊這些非法盈利模式。

最後

隨着買流量變得更貴,私域流量逐漸從一個選做題變成必做題,當年買流量很便宜,不拉羣也無所謂,現在做好私域流量成爲必修課了。

私域流量也不是萬能的,既然是紅利,就有紅利消失的一天。越來越多的人懂私域流量,紅利一定會像羊毛一樣被薅光。

如果真的到那天,新的流量又在哪裏呢?

主要參考鏈接:

How China is Cashing in on Group Chats, Connie Chan, a16z.com

真格基金戴雨森:私域流量一直都在,爲什麼今年火了?

“你纔是私域流量”, 雪穎, 投中網