为一款评分9.3观众吹爆的读书综艺,《一本好书》下了多大心血?

你有多久,没好好读一本书了?

在这个几乎人人注意力只能持续8秒的时代,视频越来越短,文章越写越浅,还有谁会逆人性而行,试图将你甘愿碎片化的注意力拉回来,希望你可以认真的去读一本好书?

导演关正文想。

这个80年代毕业于北京师范学院中文系的文人,工作从出版社跨界到电视行业,念念不忘的一直是如何将文化传承,让经典延续。

为此,他做了《中国汉字听写大会》,做了《中国成语大会》,但即便好评如潮,受众面仍很小众。

直到2017年,由他制作的综艺《见字如面》引爆文化类节目热潮:一封封家书让观众热泪盈眶,3.6亿的播放量给予“小众”节目信心。

关正文迈出了他成功的一大步。

但很多人不知道的是,《见字如面》只是当时关正文正在研发的一档读书节目的副产品而已。

今年,那档研发了两年的读书节目低调问世,于10月8日上线网络播放平台。

它叫:《一本好书》。

相比观众脑海中想象的学术派读书节目不同,关正文把它做成了真人秀,《一本好书》集合影视剧、话剧、说书人、评论者为一体,把经典书目演了出来。

《月亮与六便士》?

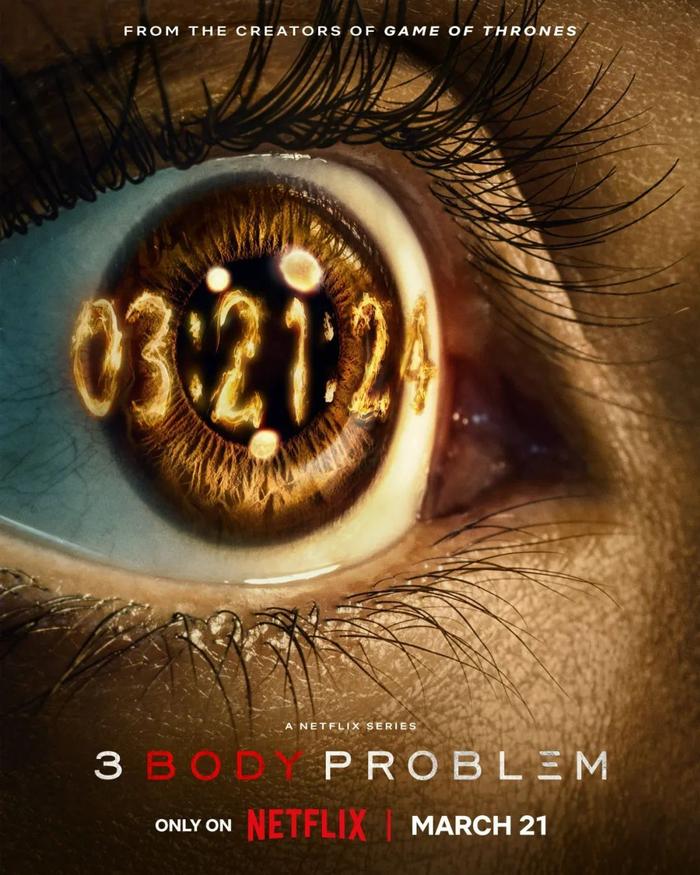

《三体》?

《万历十五年》?

《人类简史》?

为了能够让观众看得进,觉得不枯燥,关正文和整个节目组都下了大功夫。

从选书开始,节目组本着寻求兼具趣味性、影响性的书籍,先是在全球图书馆高校推荐书目中大海捞针,把“近四五十年对人类文明进程起到积极效果的图书”挑拣出来,还要考虑到是否适合大众,最终才确定拍摄以下12本经典著作:

《三体》、《月亮和六个便士》、《万历十五年》、《人类简史》、《未来简史》、《霍乱时期的爱情》、《查令十字街84号》、《尘埃落定》、《无人生还》、《麦田里的守望者》、《格调》、《暗算》。

一场一个小时左右的表演如何将几十万字的书籍呈现?

导演关正文深知无法将书中全部内容浓缩,每一期节目,都选在有特殊意义的场景结束。

如《月亮与六便士》,就停在了“毛姆大骂斯特里”这场具有激烈冲突,又充满讽刺性的戏。给人们留下了到底“月亮”更重要,还是“六便士”更重要,月亮与六便士的选择或者说人性的选择真的这么简单吗?的深刻思考。

而《万历十五年》则由演员一个落寞的背影作为结尾,明神宗到底是不是个好皇帝,他的贪玩任性懒政还有何深层次的原因,万历十五年真的是明朝走向衰败的开始吗?

相信在观众看到演员意味无穷的背影时,会有翻一翻《万历十五年》的冲动,想更深入的了解那段历史。

这些精妙的收尾,多亏了关正文导演平日里对经典文学的深入探究,其个人多年来积淀下的文化底蕴,让他更明白作品想要传达给读者怎样的思考,方能将这份思考同样传递给观众。

关于演员

感谢这批跟着关导奋斗多日的实力派演员:赵立新、王劲松、黄维德、王洛勇、潘虹......

节目经费吃紧,道具上连一份菜都要轮着上好几遍不同场景(万历十五年那场戏);为了赶进度每天6点拍,第二天凌晨4点结束,2个小时休息,6点继续来,演员和工作人员都是找个空隙就在片场眯一小会儿;更别提低于市场价格很多的演员工资。

关导说:感谢他们。

在如此高强度工作下,每一位演员都精益求精,将角色处理的相当好。

有一场戏,赵立新老师扮演的罗辑(《三体》小说中的角色)要表现出筋疲力竭的状态,等赵立新老师从舞台下走下来的时候,真的是后背出了很多汗的,角色用力,演员便也用力。

这是再精妙的演绎技巧都无法呈现的,唯有投入,与角色共身心。

多年来实打实的演绎经验,让演员们可以迅速进入状态,瞬间领会自己所扮演角色的关键所在。

如王劲松老师,就被关正文盛赞“他一下子就把你带入了你想都没有办法想到的,那样一个老年万历的那种状态。”

在演员不太理解角色时,关正文执导的建议犹如四两拨千斤。

下图为导演指导演员如何表演明朝大臣申时行的片场花絮:

一句“你不能有怯懦也不是讨好,但是所有人都知道你其实就是在卖好。”恰到好处地勾勒出这个历史上有名的“和稀泥”大臣的处事状态。

关于节目效果

灯光、造型自不必说。

演《三体》时,导演为了让现场有更好的氛围,让观众切身感受到“三体事件”有可能真的发生,特意安排了一个“小片段”。

他们还安排了一个“不听话”的托儿在观众席,演了一出因导演反复强调不要打电话,他还是打个不停,被三体士兵抓走的戏码。

当这名托儿被三体士兵带走,从舞台一侧的门赶出去,大门关上时一声巨响,所有观众都吓了一跳。

导演知道,这个气氛到了。

其用心良苦,可见一斑。

写在最后:

我们在看节目时,往往只会直观的判断认为这节目好,呈现效果趋近完美。

很多时候却无法真正明白,为了这样的舞台效果,为了观众看完这节目可以深受触动去读一本好书,节目组在背后下了多大的心血。

两年的研发,夜以继日的辛苦,《一本好书》拿下了9.3分的豆瓣高分,这是一部诚心之作, 希望你可以因此,再多读一本好书!