P2P網貸平臺不足400家提交了自查報告,最終能活幾家?

隨着雷潮的漸漸平息,現在大家最關心的是平臺是否提交備案自查報告。因爲監管明確要求2018年12月底要完成P2P平臺的合規檢查。這還包括三個環節(平臺自查,協會自律檢查,行政複查)。

合規檢查僅僅是備案的前置條件,通過檢查的不見得都能備案,但沒有通過檢查的肯定不能備案。如果不能備案,結果要麼是清盤退出;要麼被兼併重組。總之,不能通過備案,那就等於P2P業務要歇菜了。

逾1000家平臺沒有提交自查報告

12月底要完成合規檢查,其中多地規定10月中旬必須提交自查報告。現在已經10月底了,但據統計目前累計提交自查報告的平臺不足400家。

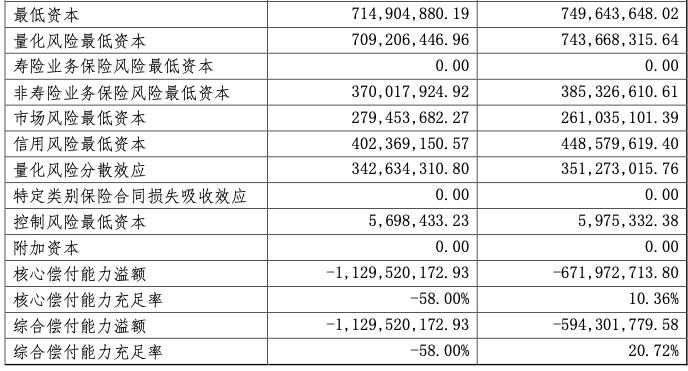

從圖中可以看出,9月正常運營平臺還有1532家,但只有357家提交了自查報告。按此數據計算,有1175家平臺沒有提交報告。

這意味着不提交自查報告,連備案的資格都沒有。雖然這些平臺沒有爆雷,但是從合規進度來講,已經被無情的淘汰了。

最終能活下多少家平臺?

P2P最終能活下來多少家?僅僅要從這不足400家平臺來評估了。此前我就拿中國的銀行家數來做過類比:2015年數據顯示,中國有2401家銀行,除開1311家村鎮銀行,859家農村商業銀行,71家農村合作銀行,僅剩下160家。

P2P能吸儲,能放貸,與銀行的最大區別是不能做資金池。而且任何一個網貸平臺都可以開展全國業務,類比下160家規模性銀行,最終活下來的寥寥無幾。

如何看待行業出清?

歸根結底,P2P畢竟是金融業務。金融業務就要有門檻,就不是誰都能做的。而且既然同質化嚴重,合併同類項就是很自然的事情。根本不需要那些零散的小平臺,幾家實力雄厚的大平臺,足夠滿足資金與資產端的需求,而且還便於管理。

所以,即便最終只有100家通過備案(業界估計),也不會覺得少。行業出清了,對投資人來說纔是真正的利好。那時候平臺背景強大,風控嚴謹,業務合規,投資人的權益才能得到真正的保障。

查看原文 >>