聽陳正雷老師的弟子張晉僖談《如何練好太極拳》

正雷太極書院的坐館教練張晉僖老師,給大家進行了關於太極拳方面的培訓,培訓內容主要分爲以下幾個方面。

太極二字,至高至極

張老師簡潔明瞭地指出了太極二字的意思,即至高至極之意。關於“太極”迄今可見文獻最早出自《莊子》,“大道,在太極之上而不爲高;在六極之下而不爲深;先天地而不爲久;長於上古而不爲老”。太,即大;極,指盡頭,極點。物極則變,變則化,所以變化之源是太極。

陳氏太極,一脈相承

張老師對陳氏太極拳的源流進行了簡單介紹:太極拳發源於河南溫縣陳家溝,由陳氏第九世祖陳王廷(1600一1680)在家傳拳術的基礎上結合周易陰陽學說、中醫經絡學說、導引吐納之術創造了剛柔相濟的太極拳。到陳氏十四世陳長興(1771-1853)在原來拳法的基礎上由博歸約創編了老架一路、二路拳法;並且打破門規侷限,將陳家溝的獨得之祕--太極拳傳於河北永年縣的楊露禪,目前流傳的陳、楊、吳、武、孫太極拳皆由此而來。

陳長興先生

陳氏第十六世陳鑫(1849-1929)爲闡發祖傳太極拳學說,閉門著述,費時多年,完成《陳氏太極拳圖畫講義》、《陳氏太極拳易象數》等著作,全面整理了陳氏世代積累的練拳經驗。

陳鑫先生

陳氏第十七世陳發科(1887-1957)於1929年應許禹生等之邀到北京傳拳,使得有300多年曆史的只流傳在陳家溝一隅之地、一姓之衆的陳氏太極拳走出了陳家溝,是陳家溝陳氏太極拳發展的一個重要的里程碑。

陳發科先生

陳氏第十八世陳照丕(1893-1972)與陳照奎(1928-1981)均是全國太極名家,他們歷經艱難、承前啓後地將陳氏家傳功夫傳承下去。 所授弟子中陳正雷、陳小旺、王西安、朱天才被海內外讚譽爲陳式太極拳"四大金剛"。經過四大金剛等人的艱苦奮鬥始有今天的太極盛況。

陳照丕

陳照奎

陳正雷老師,是“中國當代武術十大名師”、國家武術研究院專家委員會專家、首批國家級非物質文化遺產——陳氏太極拳傑出傳人、國家武術九段。從學於陳照丕、陳照奎兩位老師,有弟子600餘人,在世界各地設100多個教學點,他的著作被翻譯成九種文字,他將民族的傳統文化傳播向世界做出了巨大貢獻。

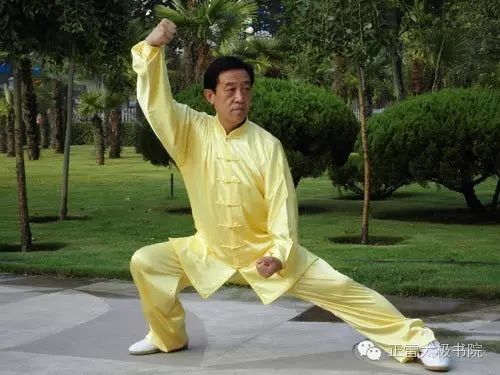

陳正雷老師松活彈抖,精妙絕倫

隨後,張老師開始講述陳氏太極拳在練習方面的相關內容。拳架書法都有規矩,對於初學太極拳的朋友來說,外形上不模仿,何能談得上練好?外形上模仿師父,這與陳正雷老師所提倡的習拳必備“五心”、“三要素”中的“敬心”相一致。何謂“敬”,張晉僖老師解釋道:“從骨子裏喜愛拳,愛老師,對老師絕對的敬愛”。在此內在基礎是,動作上對老師的模仿是自然而然的。

張老師結合自己多年練拳和教的學經驗,指出學習太極拳前應該先了解什麼是太極拳,太極拳與別的拳有什麼區別?我們抓住特點才能練對練好。並在此基礎上對太極拳松、活、彈、抖的特點進行了解讀:“拳架規範以後開始放鬆,由松如柔、由柔入沉、由沉到活、進而達到松活彈抖。”

在談到練法要求時,大家無不全神貫注,筆者根據張老師口述,主要記錄了五方面的內容:

1、靜心用意,呼吸自然,不可憋氣,思想安靜集中。如在起勢時,放鬆下沉,通過地面的反彈力,身體在內氣的帶動下兩臂自然緩緩升來。

2、身體立身中正、安舒,行拳過程柔和緩慢,莫要前傾後仰、左搖右擺。

3、動作走弧形,以腰爲軸。做到“身不動手不動,以身領手”。

4、連貫圓活,虛實分明,做到上盤虛、中盤活、下盤穩固,在上動作與下動作之間要做到“往復需要摺疊”,連綿不斷,正如寫文章一樣,承上啓下,不要有斷續凸凹處。

5、不可用拙力。在講這部分時,張老師披露了學架子(模仿老師的動作要標準規範)、正架子((學拳容易正架難,對每個拳架進行校正)、捏架子(體驗每個動作定型與運行過程中什麼叫松肩墜肘、含胸塌腰、屈膝松胯……)、順架子(每個架子貫穿起來達到連綿不斷)、拆架子(每招每式的用法)、定架子(通過以上方法使架子定型)的學拳過程。

拳術之道,竟妙於斯。是該勤學苦練,一步一個腳印地用工夫,若好高騖遠,一暴十寒,必難有進境。

接着,張老師提到了“練理不練力,練本不練標,練身不練招”即三練三不練的練功法則,並進一步引深到了陳正雷老師所提倡的“五心”“三要素”,五心即敬心、信心、決心、恆心、耐心,三要素即師資、天資和勤學苦練。

在張老師的整個講課過程中,我們都能感受的他對其恩師陳正雷老師的尊敬與敬愛,習拳先習德,這一點是首先值得我們學習的。

答疑解惑,悠哉遊哉

最後是提問階段,張老師對初學者進行了各種答疑解惑。其中關於如何不傷膝蓋的問題張老師簡潔明瞭的給出了答案,傷膝蓋的原因主要有以下幾點:

第一是跪膝了(即扭膝蓋和膝蓋超了腳尖);

第二是蹲的太低了(即蕩襠);

第三是未作關節活動熱身操直接練拳;

第四是練完拳之後未進行防護,冷水浴或者風吹導致。

大家體質各不相同,練拳的時長和蹲的高低要求也各不相同,需要因人而異,在這四點上來找原因。

查看原文 >>