護航基建補短板地方專項債可提前支取

■本報見習記者 孟 珂

日前,國務院發佈《關於保持基建領域補短板力度的指導意見》(以下簡稱《意見》)強調,加大對在建項目和補短板重大項目的金融支持力度,合理保障融資平臺的正常融資需求,實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

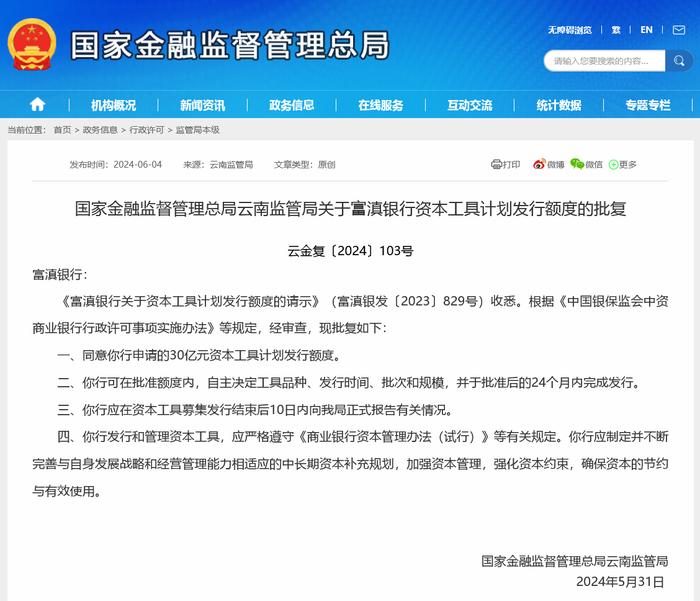

《意見》提出,分配地方政府專項債券規模時,在充分考慮債務水平基礎上,還要考慮在建項目和補短板重大項目資金需求,以及國家重大建設項目庫項目儲備情況。允許有條件的地方在專項債券發行完成前,對預算已安排的專項債券資金項目通過先行調度庫款的辦法,加快項目建設進度,債券發行後及時歸墊。

對此,一位不願具名的海通證券宏觀分析師昨日對《證券日報》記者表示,《意見》促進基建補短板,強調允許提前支取專項債募集資金、不得盲目抽貸壓貸或停貸、允許適當展期或債務重組以維持資金週轉,正是積極財政的體現和落實。

數據顯示,在上半年僅發行3672億元專項債的基礎上。在今年7月23日國務院常務會議要求,加快1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度,在推動在建基礎設施項目上早見成效。僅8月份與9月份,地方政府專項債券發行量超過1萬億元。

那麼,1.35萬億元地方專項債能拉動多少基建投資?一位不願具名的招商證券分析師對《證券日報》記者表示,如果土儲專項債佔比維持在40%,較爲樂觀的估計,新增專項債能夠拉動基建投資的最大規模爲2萬億元。

分析人士認爲,《意見》提出可以讓地方財政先將資金用於基建項目建設,等到發債籌資後,再把錢墊回,這可以加快基礎設施項目建設。

查看原文 >>