甘肅慶陽:“因人施策”引領貧困戶融入鄉村振興大軍

中新網蘭州12月5日電 (侯志雄 丁豔)冬日暖陽灑在隴東黃土塬上,置身於甘肅慶陽鄉間仍是清新拂面。許多曾獨隱山間、活力匱乏的“沉睡村落”,近年完成了“顏值”逆襲。“門前一片果,屋後一圈羊。”蘋果收穫、羊肥膘壯、合作社分紅、通村道路早已硬化……慶陽許多貧困農戶收穫了一年的“喜悅”。

慶陽市扶貧辦提供的資料顯示,2017年當地堅持分類指導,採取“一戶一策”,以“331+”產業引領等精準扶貧模式,使貧困人口從80多萬下降到20餘萬人,貧困發生率由26%以上降低到9.25%。

剩下這20餘萬貧人口怎麼辦?如何讓他們與全國一道進入小康,鄉村振興的希望在哪裏?慶陽市主政者既脈中貧困羣衆眼前的困難,又謀中未來的願景,更抓實了實現路徑和措施。

“在精準扶貧進入關鍵‘啃硬骨頭’階段,不能只爲脫貧而脫貧,要讓精準扶貧成爲鄉村振興的‘前奏曲’。”甘肅省政協副主席、慶陽市委書記貟建民如是說。

貟建民表示,甘肅正在貧困村實施的“一戶一策”將貧困戶家底逐一摸清。慶陽市按照這一扶貧模式對貧困人員逐一進行勞動能力分析,不再進行數據計算,實施“分類指導”脫貧,啃最難啃的“硬骨頭”,是“走好最後一公里”實事求是的工作方法。

小蘋果已經成爲慶陽市慶城縣的大產業,更成爲農民脫貧致富的“金飯碗”。圖爲慶陽市慶城縣赤城鄉農戶忙着採摘蘋果。(資料圖) 高展 攝

由物及人孕生“致富基因”

“前些年,妻子患病臥牀,兩個孩子小,全家在彩鋼瓦房裏住。”在慶城縣驛馬鎮驛馬村一幢新落成的農家院裏,今年56歲的戶主王佔銀談起陳年舊事,臉上皺紋明顯多了。

近幾年,王佔銀學會了種植蘋果技術還兼職驛馬鎮果業協會技術員,家中的7畝喬化蘋果園收益不錯。“種蘋果雖然辛苦,但收入好,明後兩年將蓋房貸款還清就‘松活’了。”王佔銀言語中透出自信,緊鎖的雙眉漸漸舒展了。

實際上,王佔銀還有一筆收入賬:冬閒時,他在村裏提供的公益性崗位做清潔每年收入8000元;蘋果生長期,爲村裏的蘋果合作社做技術指導,一天有200元的收入。

在慶陽,與王佔銀一樣,還有許多有技術、有勞力的農民正奔跑在脫貧路上。

慶陽在此基礎上,將剩餘貧困人員以是否具有勞動能力進行“重新識別”,分爲“有勞力且有一定技術、有剩餘勞力且可輸轉、有一定勞力在本地打零工,無勞力預備兜底”等四個類別。

今年,對於“種糧爲生,靠天喫飯”的環縣曲子鎮西溝村村民王來榮來說是“觀念顛覆”的過程。他試種的20多畝苜蓿收入1萬多元,“種草賺錢”讓他的致富夢想漸成現實。他還通過養羊、務工收入4萬多元。“前幾年孩子上大學負擔大,現在生活一年比一年強了。”他的願望是將房子重新修葺,明年打算多養些羊。

王來榮“種草賺錢”得益於環縣把草畜產業作爲增加農民收入、加快脫貧致富的首位產業。該縣財政每年列支2000萬元,實施肉羊產業“雙百雙萬”工程,促進肉羊養殖規模不斷擴大。

對於有勞力且可出門打工貧困戶,慶陽當地的做法是,“必須學會技能,才能獲得更好的收入。”例如,慶城縣以培訓補貼方式鼓勵貧困農戶學習技術,與用人單位簽訂勞務合同的貧困人員,分別給予就業補貼。目前,已有2000多名貧困人員參加培訓。經過培訓貧困農戶稱,“原來在建築工地打小工一天賺80元,而現在餐廳做廚師一月能賺6000元。”

目前,慶陽市累計投入1.4億元培訓資金,共有1萬多人次接受了務工技能和肉羊、蘋果等實用技術培訓,組織輸轉建檔立卡貧困勞動力2.89萬人,人均年收入達到1.5萬元。“因人施策”的職能技能培訓解決了“智力扶貧”問題。

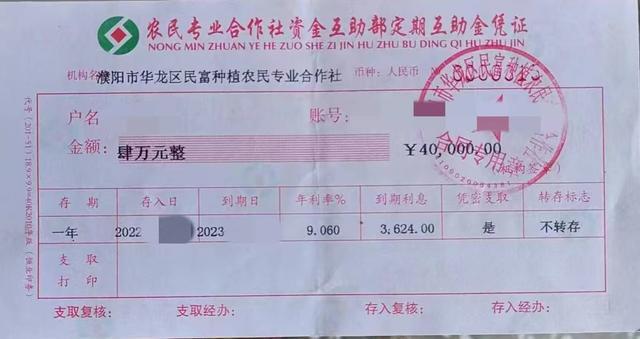

對於無勞力的貧困農戶,採取兜底保障+互助合作的幫扶措施。以全額貼息貸款或到戶產業獎補資金,入股龍頭企業或合作社,以“戶託社養”爲主要方式,“以股濟貧”,使貧困戶獲得保底分紅。目前,共爲5200戶無勞力的貧困戶享受了政策。貧困人員的資產變股金,農民變股民,家門口打工賺錢。

“開春種植,入秋收穫,一畝半土地有近6000元的收入。”鎮原縣孟壩鎮峁合村村民蘇孝蓮告訴中新網記者。家住武溝鄉渠口村民路金梅年近六旬,她和丈夫從事採摘萬壽菊已有兩年時間。路金梅說,“進入萬壽菊收穫季,每天有200多元的收入。”

“孟壩鎮萬壽菊種植面積超過1萬畝,核心區域有2000多畝。”孟壩鎮黨委書記王朝峯說,該鎮將扶貧產業進行了調整,創辦了8個產業發展合作社,採取‘農戶訂單種植、公司保護價格收購’的方式。

找準“致貧因子”,導入“致富基因”。慶陽市市長朱濤說,“將剩餘貧困戶進行細分,關鍵是‘掰開揉碎’做得更具體、更實際了,實現精準扶貧的途徑。”

朱濤介紹,在對慶陽市的貧困戶做了科學分類後,針對每類貧困戶勞動力現狀和發展意願,結合自然稟賦、產業基礎,確定了產業支撐、就業扶持、經濟組織帶動、政策兜底的幫扶思路,做到對貧困戶的精準幫扶全覆蓋。

“這是由外向內‘由物及人’的過程。”慶陽市委常委、宣傳部部長閆曉峯對“分類指導”脫貧模式調研分析後表示,“‘物’是指各種扶持政策下,人如何發揮內生動力脫貧。”他形象比喻說,各種優惠政策到戶後,外在注入式扶貧如同將貧困人員養在“重症監護室”,一旦脫離,個人無法康復。盯住人,激發人內生動力主動脫貧,爲其注入拼搏脫貧內生動力,提高市場競爭,才能真正實現脫貧。

慶陽市採取“公司+基地+農戶”“公司+合作社”的模式,解決了分散經營的傳統畜牧業模式不適應現代農業發展需要的問題。圖爲現代化肉羊養殖現場。(資料圖) 張永鑫 攝

產業主導脫離“重症監護”

中新網記者多次的調查發現,與日臻完善的基礎設施相比,產業發展和農民增收“難乎其難”。

在正寧縣永正鎮,有9個村2200戶農戶的1.8萬多畝果園與老林果業專業合作社建立聯合社。合作社負責人林國璽介紹,爲果農統一配送農資,定期集中開展技術指導,統籌果品銷售,並進行資源置換股金分紅,果品“賣難”問題“迎刃而解”。

“通過電商平臺與北京、山東、西安等地經銷商簽訂長期供貨合同,年穩定產銷8000餘件。”寧縣太昌鎮伊人繡坊“扶貧車間”負責人郝淑芳介紹,“扶貧車間”是以開展傳統手工技藝培訓,提供了刺繡、縫紉、裁剪等工作崗位。目前,已帶動多個鄉鎮的180多名婦女就業,年人均務工收入增加3500元以上。

寧縣縣委書記侯昌明說,組建合作社和扶貧車間,讓這部分貧困戶解決了產業發展中的金融資本和組織形式,由龍頭企業領行搶佔市場。

在慶陽,中盛公司的龍頭企業帶動作用有口皆碑。鎮原縣通過“中盛模式”,充分發揮龍頭企業優勢,採取“公司+基地+農戶”“公司+合作社”的模式,解決了分散經營的傳統畜牧業模式不適應現代農業發展需要的問題。

“放棄單打獨鬥,走向抱團發展。”鎮原縣屯字鎮開城村養雞大戶田波談起“中盛模式”頗有感觸。他說,“按照原有的‘家庭式’養殖,一年下來,也掙不了幾個錢。”

與此同時,在肉羊養殖上,鎮原縣同樣以“中盛模式”,採取“種羊集中繁育、農戶整村育肥”的方式,建成萬隻種羊繁育場,帶動該縣發展專業養羊村20個,解決了一家一戶分散養殖、難以形成規模優勢和價格優勢的問題。

“在農村發展產業解決了分散的小農經濟,如何在市場條件下拼搏市場的組織化形式。”閆曉峯認爲,一是市場化導向問題必須堅持。要實現從市場競爭中去獲得,不能光靠政策扶持;二是培育產品的核心競爭力,由粗放向集約化轉變。村級合作社是中間鏈條,主要在生產環節,進入市場要靠龍頭企業。市場化要靠龍頭企業技術和金融支持,打造品牌,進入市場。

2018年4月,慶陽明確產業扶貧工作思路,圍繞牛、羊、菜、果、薯、藥六大產業,推廣“331+”產業扶貧模式。具體爲,第一個“3”是組建“龍頭企業+合作社+貧困戶”的三方產業聯合體,創新農業組織形式和經營機制;第二個“3”是推進“資源變資產、資金變股金、農民變股東”的“三變”改革,創新資源配置和經營方式;“1”是建立統一科學的品牌化質量管理體系,創新扶貧產業發展方式。“+”包括:“+黨建”,選派優秀黨員幹部擔任龍頭企業、合作社黨建指導員;“+村集體經濟”,在發展扶貧產業的同時,運用股份合作辦法,發展壯大集體經濟,持久提升村級組織服務羣衆的能力。

環縣農民“種草賺錢”致富夢想漸成現實,得益於環縣把草畜產業作爲增加農民收入、加快脫貧致富的首位產業。(資料圖) 張永鑫 攝

鄉村振興築夢“美麗家園”

爲了給鄉村振興注入活力,除了外部“輸血”,還得積極內化鄉村“造血”功能。在慶陽農村,“農旅融合”發展,形成了農旅融合新業態。

昔日山溝裏的慶城縣藥王洞村“變身”養生小鎮景區。藥王洞村黨支部書記李懷寶說,村貌實現了大變樣,吸引了紛至沓來的遊客,村民做餐飲喫上了“旅遊飯”,越來越美的藥王洞村,村民也享受到了發展紅利。

無獨有偶,西峯區董志鎮莊頭村也發揮生態“附加值”,朝着“綠富美”華麗蛻變。

在莊頭村小河灣廣場上“美麗村莊”的石碑十分醒目。莊頭村曾是慶陽西峯區15個重點貧困村之一。

黃土塬和窯洞,在外地遊客看來是一種特別的風光。莊頭村村委會主任馮拴金介紹,小河灣除了特有的窯洞,還憑藉天然冰窟、石崖、古槐樹、蘆葦溼地等景觀。

“住窯洞,賞冰瀑。每年臘月,冰瀑形成,很多遊客以及攝影愛好者來此,這成爲‘聚寶盆’。”馮拴金說,小河灣有三成的農戶經營農家樂。

旅遊開發讓久居窮山村的村民們嚐到了甜頭,貧困村變成了旅遊村,村裏環境在變,人也在變。

今年,慶陽市還通過農房改造、污染整治、垃圾處理等措施,創建了一批生態型、宜居型、休閒旅遊型和文化傳承型特色美麗村莊。截至目前,累計建成美麗示範村192個;同時,通過設立村民議事會、道德評議會、禁賭禁毒會、紅白理事會等自治組織,圍繞孝賢、慈善、美德等主題,倡導農村居民鄉風鄉俗新風。

羣山腳下,黃土塬上。慶陽農村正在通過“輸血”“造血”並舉的“鄉村振興”之策,讓閉塞的鄉村從“沉睡”中醒來,煥發勃勃生機,正在交織成一曲絢麗的鄉村振興發展的華章。(完)