圖說清史:張廷玉成爲清朝三朝元老,張母姚含章家教有方功不可沒

摘要:由於張廷玉的父親張英一直在朝中任職,無暇顧及孩子們,因此教育孩子們的重任就都落在了張英的妻子姚氏的身上。姚氏生於1640年春,比張英小3歲。

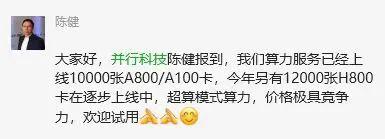

張廷玉是清朝歷經康熙、雍正、乾隆三個皇帝的漢族大臣。他從小就生長在一個家教極嚴的環境當中。

由於張廷玉的父親張英一直在朝中任職,無暇顧及孩子們,因此教育孩子們的重任就都落在了張英的妻子姚氏的身上。

▲圖爲張廷玉的父親張英畫像。

姚氏,是一位身體力行、注重言傳身教的賢妻良母,曾受到康熙皇帝的特別讚揚。

張英九歲時,母親就去世了。臨終前,母親特意爲張英選擇了端淑的姚氏作爲未來的兒媳婦,才依依不捨地撒手離開。

17歲時的張英娶了姚氏,從此相處56年,感情非常融洽。

張英之妻姚氏,全名姚含章,也是安徽桐城人,她出身於一個知書達禮的望族之家。姚氏自幼讀書明理,是個極賢惠而又有才學的女子。著有《含章閣詩》一書。她的詩作不僅成爲了當時桐城派女性文學的代表,也是當朝最有名的才女之一。曾被康熙、雍正、乾隆三代君王三次授予一品誥命夫人。

姚氏生於1640年春,比張英小3歲。

當時,張英還只是一位家徒四壁的窮書生。而當時前來姚氏家裏求婚的富家大戶絡繹不絕,姚氏卻不貪富貴,不圖享受,兌現婚約嫁給了窮書生張英。姚氏父母也是極明事理之人,他們尊重女兒的選擇,支持她嫁給了張英。

▲張廷玉畫像。

勤勞持家的姚氏,白日裏辛勤勞作,料理家務,勤耕苦織,不讓張英爲家中生計操心,使得張英能夠全神貫注地刻苦攻讀。晚上姚氏則和夫君在一起學習詩文經書,切磋知識學問。

▲張英書法作品。

家有賢妻,必興旺。賢惠聰穎的姚氏給張英帶來了生活的快樂和學習的動力。

天有不測風雲。嫁給張英後的兩三年裏,時年張英20來歲,卻染上了病,養病長達三年。姚氏將首飾全部典當出去,買藥治病,藥劑都親手熬煮調治。曾經爲剝蓮子作藥,把十個指甲全剝禿了。三年後張英病癒,便開始專攻應舉子試的學業,家事全交姚氏處理。在賢妻的幫助下,張英學識不斷長進,三年後,26歲的張英考中舉人,但“生計益貧”。四年後,張英再進一步,考中了進士,併成了讓天下士人仰慕的翰林。

姚含章以自己的正直和勤勞,克服重重困難,創造並逐步維繫了一個幸福美滿的家庭。

▲題有張英銘文的印章。

張英印章的印文爲:養廉恥之心而不論得失。邊款:養廉恥之心而不論得失,康熙十三年桐城張英銘。

印的石質爲青田石,其印鈕的雕刻手法具有明顯的明朝玉器風格,雄渾拙古、沉穩內斂,具古色古香之氣韻,堪稱晚明青田石印鈕雕刻的典範。底刻印文:養廉恥之心而不論得失,所署跋文:養廉恥之心而不論得失,康熙十三年桐城張英銘,出自康熙朝文華殿大學士兼禮部尚書張英之手。

張英在京城翰林院供職時,俸祿並不多,加之家底薄,又接二連三地添了幾張嘴要喫飯的孩子,日子過得緊巴巴的。張英除了用心供職之外,對家庭生計卻毫無辦法,但妻子姚含章卻從不責怪他。她對於清貧的生活很習慣,而且很善於以節儉的方法度過難關。

儘管如此,她還一再告誡子女和寬慰丈夫,要安於現狀,千萬不可有任何非分之想。

▲張英書法。

據史料記載,當時就有人看中了張英的政治前途,投石問路,得知張英家境艱難,便提出要以千金相贈,而張英卻堅辭不受。

回家後,張英與姚氏談及此事時,姚氏非常支持丈夫的作法,說道:“貧窮之家若獲饋十金五金,童僕皆歡喜相告,衆人皆知。今無故得人千金,若有人問千金從何處來,並非辛苦勞作而得,我們能不感到羞慚嗎?人不要怕家窮,只怕志窮。”

妻子姚氏的一席話,說得張英點頭稱是。此時此刻,一衆子女們坐在一旁,聽罷也均深受教育。

▲題有張廷玉銘的葉形端硯。

後來,張英在朝中之官越做越大,俸祿也日漸增長,家境大有好轉。即便如此,姚氏仍一如既往,依舊儉樸勤勞,更加嚴格約束孩子所爲。

張英任職大學士後,一天,有一親友派婢女到張英家尋姚氏辦事。到張家後,看見一婦人正縫補舊衣服,便以爲她是張家的傭人,便問:“夫人在哪裏?”婦人從容地站起來答應:“我就是。”婢女見她就是大名鼎鼎的大學士張英夫人,不禁驚恐失色,深感慚愧,繼而不由得敬佩異常。

姚含章輔佐丈夫,終於成就了一代賢臣。

雖然家境貧困,但姚氏並沒有放鬆對子女的教育。當時張英家住京師南城的虎坊橋,聘常熟的歸孝儀爲塾師,教育諸子。

天道酬勤,連年的辛勞,終於得到回報,六個兒子個個成材。丈夫張英和她的四個兒子張廷瓚、張廷玉、張廷璐、張廷瑑,都先後考中了進士,女兒張令儀也博學廣識,著有《蠹窗集》行世。其中張廷玉更是位列清代名相之列。

▲張廷玉書法。

姚含章跟隨張英在北京居住了20多年,謙慎好善,她的賢淑美名京城皆知,也逐漸傳至宮廷之中,因此便有了康熙皇帝某一日對大臣們說道:“張廷玉兄弟,母教之有素,不獨父訓也!”

▲康熙皇帝朝服畫像。

是啊,有這樣的母親,能出一位三朝元老是必然的了。

古人對個人修養的追求與實踐,是中華民族優秀傳統文化的精華,值得挖掘,並學習其優秀內容,傳承於後世。

附《清史稿·列傳二百九十五》中所載張英之妻傳原文:

張英妻姚,桐城人。英初官翰林,貧甚,或饋之千金,英勿受也。故以語姚,姚曰:“貧家或饋十金五金,童僕皆喜相告。今無故得千金,人問所從來,能勿慚乎?”居恆質衣貰(貰:音shì ,賒欠。)米。英祿稍豐,姚不改其儉,一青衫數年不易。英既相,彌自謙下。戚黨或使婢起居,姚方補故衣,不識也。問:“夫人安在?”姚逡巡(逡巡:行爲舉止有節制。)起應,婢大慚沮。英年六十,姚制棉衣貸寒者。子廷玉繼入翰林,直南書房,聖祖嘗顧左右曰:“張廷玉兄弟,母教之有素,不獨父訓也!”卒,年六十九,有含章閣詩。