邁入智能化進程 物流企業如何遠走高飛?

隨着人口紅利逐漸消失,依賴人力的物流行業正努力從勞動密集型向技術密集型轉變,從傳統模式向智能物流升級。面對新時代的種種挑戰,“小米加步槍”的傳統裝備已不能滿足物流業的快速發展,傳統降本增效的方式已行至盡頭,如果不大規模地應用智能化設備,物流企業面臨的不是能否走遠,而是能否生存的大問題。目前,在倉儲、運輸、配送等領域,物流硬件設備都處於智能化進程中,今天就本文介紹一下那些已經充分商用和將會商用的智能硬件設備。

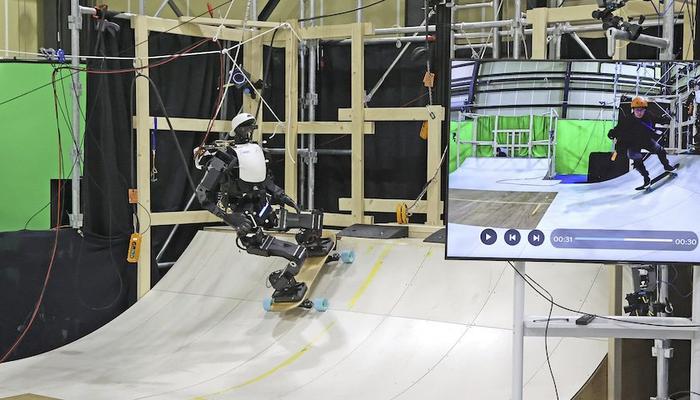

智能倉儲機器人

“中國的倉儲管理就是看守倉庫、搬運貨物,實在太累了。”相信幾年前這還是大部分人對於物流倉儲的印象,那時人是搬運揀貨的主體,每天走4萬步很正常,高峯時期每個人手持訂單拉着拖車來回折返跑,拼命幹活還是解決不了物流滯後的問題。

隨着我國倉儲物流的升級,物流裝備正從自動化向智能化發展,其中,智能倉儲機器人的應用格外典型。應用智能倉儲機器人進行智能揀選、智能分揀和智能搬運之後,工作人員只需要每天走4千步就夠了。今年“雙十一”前投入使用的中國最大的機器人倉庫——菜鳥“未來園區”就是很好的例子,在近3萬平方米的庫區內,近700臺智能倉儲機器人各司其職,形成了一個繁忙的智能運輸和工作系統,串接了包裹生產的所有業務流程。這背後是智能倉儲機器人供應商快倉和菜鳥一起進行機器人集羣調度。

與傳統制造業的工業機器人實現自動化不同,智能倉儲機器人可以利用機器視覺、路徑規劃、機械控制、人工智能算法等技術實現更復雜的擬人操作。快倉CEO楊威更是提出了“五年內,實現四面牆內智能駕駛,讓人類不再搬運”的目標。

近年來,智能倉儲機器人的軟硬件技術不斷成熟,前不久快倉推出了可以實現無碼導航的第三代智能機器人,另一大巨頭Geek+也宣佈將向着更廣泛的人工智能機器人方向發展,建立更多生態體系,新產品已進入研發期。

目前倉儲機器人行業的全球市場規模在200億美元左右,中國第一、美國第二,兩者佔據了全球八成的市場容量,2016年全球市場規模的增速爲38%,中國的增速爲88%。在中國智慧物流市場高速增長的大環境下,中國倉儲機器人市場有望領先。

無人叉車

提到無人叉車的優勢,人們一般想到的是節省了叉車司機的招聘、培訓、試錯成本;其次就是,無人叉車比叉車司機更高效、穩定、精準。但除此之外,無人叉車還有幾個突出的優勢:可以大幅降低產品、材料和場地方面的損耗,並保證作業環境安全;可以在惡劣場景下執行物料搬運;可按需租用;更適用於大規模作業,多輛同時行駛,自動避讓,貨物擺放精確規範;更加柔性化,適應性更爲廣泛。

11月23日,智久無人叉車商用落地德邦快遞浦東分撥中心,當天智久和德邦聯合舉辦了無人叉車和叉車司機的對抗賽,結果證明,在速度方面二者不分伯仲,但無人叉車在多機調度、多車協同、行走路徑優化等方面更具備優勢,而且一方面無人叉車的狀態不會像叉車司機那樣出現下滑;另一方面,叉車司機的精力體力有限,而在技術的加持下,無人叉車性能的上升空間非常巨大。

目前,無人叉車的應用可以使倉內成本下降30%,毛利潤增加7%。此外,通過監控系統,可以看到每臺叉車的位置和運行情況,同時可以發佈指令指揮叉車的運行和工作,1個人就可以實現對多臺叉車的調度和使用,節省了人力。

可穿戴設備

一件飲料酒水類商品的重量約爲10~20kg,電商大促時一名倉儲工人一天需要彎腰3000次,持續這樣的操作對工人的身體消耗很大。今年618期間,京東物流爲員工配備了升級後的第2代外骨骼機器人,材料更爲輕便,控制系統升級爲自動控制+藍牙手套自主控制雙模式,助力提升了60%,最高可助力員工從容搬運50公斤。外骨骼機器人應用自適應學習算法、多套控制系統等先進技術和儀器,可以大幅增加使用者的力量和速度,短時間內可以使倉庫中的整體效率提高30%以上。如果在分揀、打包、裝卸車等關鍵物流環節規模應用,長期來看,可以爲倉儲配送提升運營效率200%以上。

無人卡車

目前我國有1600萬名長途貨運卡車司機,物流企業人力成本高,卡車司機工作環境艱苦,無人卡車的應用前景十分可觀。雖然無人駕駛領域還存在一些技術難題,但由於卡車、尤其是重卡在物流運輸中常起到的作用是公路轉運,大部分行駛路段爲高速公路,因此行駛環境相對城市道路簡單很多,故業內大多認爲自動駕駛將從物流領域開始。無人卡車的優點在於:大幅度降低事故發生概率;節省人力成本、燃料成本,降低運輸費用;數據透明,全程可控。

當前,在無人駕駛卡車領域,主要有電商物流企業、新創造車企業、傳統主機廠三類企業入局。

今年4月,G7與普洛斯、蔚來資本聯合宣佈,共同出資組建由G7控股的新技術公司嬴徹科技,研發基於自動駕駛、新能源技術和物流大數據的全新一代智能重型卡車,探索創新物流資產服務模式。

5月,京東集團副總裁肖軍表示,京東硅谷研究院正在研發L4級別的自動駕駛重型卡車,目前已經在美國一些獲得授權的道路上完成了2400小時的智能駕駛超級測試,可自動完成高速行駛、自動轉彎、自動避障繞行、緊急制動等絕大部分有人駕駛功能。

幾乎跟京東同步,蘇寧無人重卡“行龍一號”在上海奉賢完成首測。該無人卡車載重40噸,採用深度傳感器融合技術,在無人駕駛感知、認知、決策、控制層面技術領先,能夠在駕駛速度達80km/h時能實現安全自動駕駛。即使是在高速場景下,也能在300米外精確識別障礙物,並以25毫秒的反應速度來控制車輛進行緊急停車或者繞行避障等措施。

7月,百度聯合陽光融匯資本向獅橋集團投資10億元人民幣,獅橋也將加入百度的無人駕駛開源平臺Apollo。同時三方將聯合主機廠等合作伙伴成立一家獨立公司研發自動駕駛卡車,建設幹線物流運營解決方案。

11月,無人駕駛重貨“德邦快遞麒麟號”在杭州市街頭亮相。該無人駕駛貨車由德邦快遞與飛步科技共同研發。未來,德邦快遞計劃從輕型卡車開始,預計2018年底推出中型無人駕駛卡車車型。接下來再和沃爾沃等國內外廠商合作,將無人駕駛技術應用到大型掛車領域。同在11月,智加科技宣佈與滿幫集團達成獨家戰略合作。圍繞高精地圖數據採集、大型安全自動駕駛車隊商業化運營支持和賦能全國長途重卡的智能化改造,雙方將展開深入合作,不斷推進幹線物流場景的自動駕駛的產業落地進程。

目前,京東、蘇寧、東風等企業都表示將於2020年實現無人卡車的商業化試運營。

無人機

倉儲和運輸成本的壓力,是推動無人機更多應用到物流配送領域的原因之一。無人機具有不受地面交通影響、直線距離配送更快等優勢,一旦廣泛運用,最有可能先解決“最後一公里”配送的問題,同時也將加速整合快遞行業末端配送的板塊佈局。

隨着“幹線—支線—末端”三級智能物流體系成爲物流無人機的主流佈局方向,未來三年內,“末端級”物流無人機產業化將加速進行,“支線級”物流無人機則成全球競爭焦點,這三年也成爲政府與行業協同推進物流無人機產業發展的關鍵階段。

今年10月,順豐飛鴻-98大型物流無人機正式進行了試飛。11月,順豐無人機快遞接駁櫃在贛州南康正式落地應用,可實現無人機全程自動化運行。

京東在11月獲得了中國民用航空西北地區管理局頒發的,全球首個省域範圍從事末端物流無人機物流配送經營許可證。同月,京東在廣西舉行了智能物流“無人機”首飛儀式,京東無人機快遞配送業務在廣西正式開通,智能物流體系實現了華南全面覆蓋。蘇寧方面,其末端小型無人機也基本可以常態化運營,支線和幹線無人機則正在研發測試。

無人機一旦獲得全面商用,將大大降低對末端人工的依賴,也將提升物流行業“最後一公里”配送人、車、貨的安全。

無人配送車+智能配送站

相較於傳統送件模式,無人配送車反應快、運行穩,覆蓋範圍更廣、可送貨物品種更多、“在崗”時間更長。無人車能克服惡劣天氣因素,可24小時全天候運轉,解決“最後一公里”的難題。

今年11月,蘇寧無人車“臥龍一號”正式落地成都,並實現常態化運營,這意味着成都成爲繼北京、南京後,第三個實現無人車常態化運營的城市。“臥龍一號”集合了很多高配置,不僅包括物聯網、AI、雲計算等最新科技元素,還把激光雷達、面陣雷達、GPS、慣性導航傳感器等有效激活結合,如此便擁有了高精度定位和導航,可以規劃出安全、高效的繞行路徑。

今年618期間,京東配送機器人(無人配送車)正式從封閉園區走向開放道路,實現全場景規模化應用,目前已經在全國20餘個城市實現落地。11月,京東啓用全球首個機器人智能配送站,可同時容納20臺配送機器人運轉,該配送站首批覆蓋長沙科技新城周邊區域,站內全部採用京東3.5代配送機器人,不僅具有自主導航行駛、智能避障避堵、紅綠燈識別、人臉識別取貨能力,每臺機器人還可一次可配送30個包裹。從配送能力來看,配送站最高設置每天2000個包裹的配送量,同時和片區內的傳統物流配送方式相互配合,爲周邊5公里居民提供物流配送服務,整個區域人機配送比例將達到1:1。

智能快遞櫃

高速增長的快遞包裹量,加之城市勞動力數量不足,完全依靠快遞員上門派送已經不太現實,同時,快遞配送“人難找、門難進、送件慢、收件難”等“最後一公里”難題突出,智能快遞櫃等智能終端憑藉其靈活性、安全性和便捷性等優點,獲得了行業的認可。

智能快遞櫃首先是一個基於物聯網系統的產品。每個快遞包裹都有自己的單號,快遞在運輸過程的每個環節會對包裹身份識別,從而實現對包裹的跟蹤管理,在此過程中有射頻識別、紅外感應、激光掃描等信息傳感器將包裹連入網;隨後,雲計算將物聯網信息與互聯網融合。在智能快遞櫃上,同樣嵌有RFID設備識別、攝像頭等數據採集設備,採集設備採集到數據後將傳輸到控制中心,進行處理,處理完再通過各類傳感器實現整個終端的運行,包括GSM短信提醒、RFID身份識別、攝像頭監控等。

如今,無論是純電商系的京東、蘇寧易購,還是豐巢、e棧這類物流系的玩家,抑或是菜鳥、速遞易這種三方平臺,都在智能快遞櫃領域秣兵厲馬,加快建設。雖然智能快遞櫃要實現盈利還爲時尚早,但是它集成了物聯網、智能識別、動態密碼、無線通訊等技術,能夠實現快遞的智能化集中存取,遠程監控和信息發佈等功能,對於快遞數據的收集有很大幫助。

2018年11月26日,交通運輸部起草了《智能快件箱寄遞服務管理辦法(徵求意見稿)》,向社會公開徵求意見,這無疑爲智能快遞櫃的健康發展打了一針“強心劑”。

此外,還有部分物流相關的新興技術尚未發展成熟而未能在中國投入商業用途,例如倉儲中的AR/VR技術、最後一公里中的3D打印等,但前景非常值得關注。物流行業在新時代面臨的諸多挑戰中,對物流硬件設備的挑戰是很直觀的,關係着企業的生死存亡。物流硬件設備的智能化絕不能因爲成本等原因而忽略,因爲它不是選擇題,而是一道必答題。

查看原文 >>