劉晨 | 太平天國統治區的民變與政府應對研究

作者劉晨爲北京大學歷史學系助理研究員

太平天國統治區的民變與政府應對研究

劉晨

內容提要

在太平天國統治區,特別是1860年代太平軍奄有蘇浙膏腴之地,之後“如蜩如螗,如沸如羹”的“民變”呈現了一道別樣的歷史景象。民變的抗爭矛頭大多指向太平天國的經濟政略。廣泛而頻繁地引發激變四野的民衆反抗,也是政治權力控制地方社會不當的直接反映。太平天國嚴禁集體暴動的原則是一以貫之的,在應對民變的實踐上則具有以剿爲主、不注重善後、過分干涉租佃事務、區分事件類型和性質等特點。民變多元複雜的社會效應對太平天國統治產生影響。首先,“高效”鎮壓的背後,反映了民變耗費政府財力、牽扯行政精力和分散太平軍兵力的實質;其次,民心漸失,後期太平天國“人心冷淡”的現實,不僅是在軍中、朝內,在民間亦是如此。更重要的是,統治區風起雲湧的民變在某種程度上宣告了太平天國在社會控制層面的失敗,預示着“天國”隕落的命運。

關鍵詞

太平天國;民變;太平軍;集體行動;社會控制

太平軍之興起,根源在於清政府吏治腐敗,屬官逼民反。但曾幾何時,太平天國統治區(以後期蘇南、浙江地區最爲典型和突出)也民變蜂起。

以往有關太平天國的研究,多關注太平天國對清王朝的反抗,少談(或不談)民衆對太平天國的反抗,這就引出了耐人尋味的“反抗反抗者”的問題,這哪怕是對一個興起於草根民衆的政權要保持長治久安,也是頭等重要的問題——民心的所向和轉向。然而,以往的論作對這一內含深意的歷史現象僅間有提及,迄今尚無專著專文予以探討。

本文擬通過關注太平天國統治區民變的歷史樣態、官方應對民變的舉措及得失、民變的影響等問題,展現一幅在宏大政治敘事背景下地方社會發生危機的全景畫,從而探討太平天國衰敗的內變教訓,對源於民衆的政權如何實現長治久安提供史鑑參考。

一、民變概說

據附表,太平天國統治區的民變呈現1860年代高發、頻發的時序分佈特徵。這一現象與江南太平天國統治區的社會生態關係密切。

在戰爭中,一切服從並服務於軍事。在業戶大量逃亡的情況下,爲解決籌餉難題,一項新的應急政策在後期太平天國主要佔領區出臺——“着佃交糧”。但同時,太平天國執行“招業收租”的政策,保留了流亡業主回鄉後收取和追繳地租的權利,甚至由鄉官局或另立收租局“代業收租”。“着佃交糧”的結果是佃農交糧又交租,“代業收租”的結果是業戶的地租被政府徵用或業戶只能拿到很少的租額,“招業收租”的結果是業未來而民先變。從數量上看,反對“兼收租糧”的民變多達17起,約佔民變總數的25%。太平天國三管齊下,不以實際,不分主次地施行三項政策,造成傳統業佃關係的混亂,傷害了業、佃雙方對新政權的好感。“着佃交糧”執行的偏差導致太平天國統治區“人情大變” ,激化了本已極端複雜的社會矛盾。

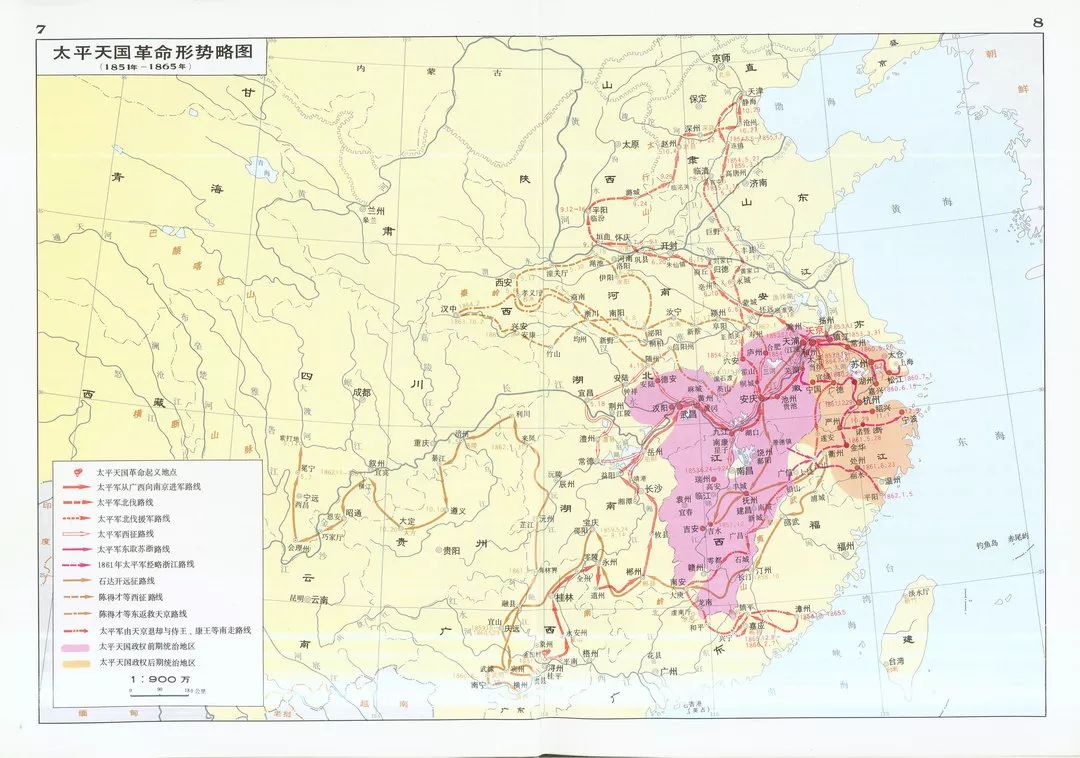

太平天國革命形勢略圖(1851—1865)

而1860年代也是太平天國擁有蘇浙膏腴之地,開始着手恢復“業田者依舊收租,收租者依舊完糧” 的傳統社會經濟秩序的主要時期。但傳統社會經濟秩序的舊弊也一併被恢復。由於太平天國軍政當局缺乏地方社會管理經驗,又無法在短期內培養一支高素質的行政管理隊伍,太平天國的鄉官政治以改良前朝保甲、裏甲的基層組織爲基礎,過多地倚仗地保、胥吏、衙役、團首之類地方舊勢力充當鄉官。部分鄉官在舊政權時“包稅人”的角色,因被納入常規政權機制而強化,又因不少鄉官的投機心態和較低素質,以及太平天國缺少系統完善的監管、教育和獎懲機制,昔日官場之浮收舞弊、苛徵厚斂、請託賄求種種邪風歪氣在新政權基層事務中延續甚至惡化。從數量上看,至少有15起民變的起因直接與基層官員浮收舞弊和貪腐有關。

由於沿襲前制,政策偏差,復生舊弊,民衆對新政權革除傳統社會痼疾和獲取更多權益的期望破滅,滋生了起身抗爭的逆反心理;傳統中國農村社會的常見現象——民變,也基本依照清朝模樣複製。“江南必反於漕”的預言 ,竟在太平天國治下上演。

太平天國統治區的民變在地域分佈上則呈現蘇南統治區多(53起)而浙江統治區少(14起)的特點。

太平軍在浙江大部分地區設治建政的時間爲咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)深秋和嚴冬,錯過了是年徵收漕糧的關鍵時期;建政伊始的浙江太平軍當局也很難迅速有效地恢復傳統社會經濟秩序。而浙江部分地區,像嚴州、寧波、處州、台州,在據守第二年(1862)徵收冬漕之前就已失守,根本沒有踐行傳統社會經濟秩序的時機,太平天國政權對基層社會的干預較少。蘇南大部分地區則擁有兩個完整年度的政權建設期,傳統社會經濟秩序得到初步恢復。

浙江紹興、金華、杭州、湖州的部分地區雖有1—2個完整年度推行傳統社會經濟秩序,但與蘇福省各地佐將致力貫徹李秀成恢復地方秩序的政略不同,浙江多數地區的新統治者基本上習慣於踐行太平軍“老兄弟”的施政方式,致使統治模式沒有完全超越貢役制水平(貢役制主要表現爲勒貢、擄人和擄掠等)。貢役制社會結構不易引發傳統形式的民變,卻易滋生政治敵對的民團。說到底,這與太平天國政權對浙江基層社會的干預介入較少較淺有關。

而18起抗稅民變的比重之高,一方面可以展現太平天國稅制紊亂、繁重,儘管洪秀全、李秀成均重視與民休息,推行輕徭薄賦政策,但後期腐敗之風日熾,一應所需攤派民間,造成賦輕費(捐)重現象,民間不堪其擾;但發生在蘇南地區的11起抗稅類型民變,數量多於浙江,從一個側面說明蘇南統治區比浙江統治區在由“打先鋒”的貢役制向傳統稅收體制轉型方面更爲成熟。田賦、地租、雜稅均是傳統社會經濟秩序的重要指標。這一現象典型地說明了太平天國傳統社會經濟秩序恢復水平的地域差異與民變多寡的關係。

廣泛而頻繁地引發激變四野的民變,實際是政治權力不當控制地方社會的直接反映。蘇南民變多於浙江,從一個側面反映了太平天國政治權力向蘇南鄉村社會的滲透和展現相對充分。這說明一般來講,民變與太平天國統治深入基層的程度和干預介入基層的多少成正比例關係:即愈是太平天國統治深入基層的地區,民變的數量愈多,規模愈大,烈度愈強。

二、應變原則

太平天國地方政府一般通過張貼布告的形式表明政府應對民變及相關類型個體行爲的態度和原則,佈告內容具有律例法令的性質和效力。

在常熟,咸豐十年(天曆庚申十年,1860)十一月初六日,太平天國政府貼出告示,“要收錢糧。諭各業戶、各糧戶,不論廟田、公田、學田等俱要造冊,收租、完糧。倘有移家在外,遠去他方,即行回家收租、完糧,如不回來,其田著鄉官收租、完糧充公,佃戶亦不準隱匿分毫”。 這份告示專門針對租賦事務頒發:一是針對業戶拒不完糧,罰以田畝充公;一是針對佃戶抵制官方兼收租糧,政府只表明“不準隱匿分毫”的態度,未明確具體處置辦法。這份文告指列的情形主要應是個人的抗糧、抗租行爲,卻表明了政府應對相關類型民變的態度,也爲應變政策提供了原始依據和參考。

咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)二月,常熟太平天國政府的一份告示聲稱對抗糧、抗租行爲採取更加嚴厲的刑罰,“欲到處講道,並禁剃頭、霸租、抗糧、盜樹,犯者處斬”。 據此,組織這類民變的人原則上要被處以死刑。在同年九月編田造冊的過程中,普遍存在業戶隱匿田產和抗領田憑的現象,實際是民間的一種變相抗糧。爲此太平天國政府再出告示,“勒令百長司馬,細查田數,盡數補出,如再隱匿,察出二罪俱罰”。 這份告示較本年初頒佈的法令在語氣上有所緩和,對此類行爲僅威懾說“二罪俱罰”,未提“斬首”。

<< 滑動查看下一張圖片 >>

從咸豐十年(天曆庚申十年,1860)冬至咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)秋,是常熟太平天國政府在該地區探索進行恢復傳統社會經濟秩序實踐的開局。常熟地方政府對影響財政收入的抗糧抗租行爲高度關注,以上所列告示有兩份是針對租糧事務的專門性文件;另一份雖是綜合性內容,但禁令的主要方面還是與“霸租”和“抗糧”有關,政府對此類現象明令禁止的原則和態度是明確的。

咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)九月,一份列有詳細禁止事項和明確懲罰措施的綜合性佈告在常熟頒發:“一農佃抗租,田畝充公;一業戶領憑收租,欠繳錢糧解營押追;一兄弟藉公索詐,本人斬首;一居民容留妖類,面首刺字;一謀害鄉官,毀壞局卡,罰打先鋒;一勾引兄弟在外闖事,枷鎖遊街;一洋菸、旱菸吸者悔過,販者罰銀;一偷盜公私財物,權其輕重,罰做勞役;一布造謠言,照舊薙頭,拿捉究治;一不領門牌,不遵法令,驅遣出境。” 這是後期太平天國在穩定社會秩序方面內容比較全面的地方成文法。

在十款法令中,與民變相關的有三條:抗租“田畝充公”、抗糧“解營押追”和毀局毆官“罰打先鋒”。前所列農佃抗租和業戶抗糧可能也指對個體行爲,但“謀害鄉官,毀壞局卡”自然屬於集體暴動。該文件頒佈的時間恰好是常熟太平天國政府清理田冊的關鍵期。 據附表,此時常熟已經歷了咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)四月的民變高峯(10次),並即將再次面臨同年九十月間的民變高峯(10次)。所以該文件的頒發主要針對的社會問題可能是與田賦地租事務有關的民變。

發佈告示的洪姓太平軍將領署銜“天朝九門御林開朝勳臣慎天義統下賀天侯兼武軍政司”。“慎天義”即常熟昭文守將錢桂仁 ,其部下所發文告應經錢桂仁允肯;這份佈告除在常熟北鄉張貼,在南鄉亦有發現,經秀才龔又村證實:十月初五日,“見武軍政洪□□示十款,如佃農匿田抗租,兄弟藉公索詐等項,本人處斬,田畝充公”。 這說明十項法令的推行具有相當的普遍性和權威。因此,常熟太平天國政府應對民變的原則主要應以此文件爲準。

具體而言,對抗租的佃農罰以“田畝充公”,很明顯是針對那些在業主缺失、官方代業收租的情形下,“着佃交糧”後不肯再納田租的佃戶。常熟太平天國政府並未像之前那樣將“霸租”列爲死罪,反映了政府在干涉租佃事務的程度上仍心存猶疑,政府在名義上仍是“代業”行事,公開以嚴刑鎮壓似有不妥,常熟政府對此可能已有一定認識。業戶抗糧,影響田賦徵收,與反租糧兼收的行爲性質不同,政府可以直接對抗法者處以刑罰——“解營押追”,即逮捕、拘禁。抗糧與反兼收等,如升級爲“謀害鄉官,毀壞局卡”的暴動,則要“罰打先鋒”,即擄掠。實際上,“毀局毆官”基本成爲民變通式。當時有文人記載太平軍“如遇鄉民殺僞鄉官,必出令打先鋒,姦淫殺掠,無所不至,俟搶掠一空,然後插旗收令,再遣僞鄉官下鄉講道理安民”。 或可總結常熟太平天國政府應對民變暴動一般遵循“民變發生→打先鋒→講道理”的模式。

在長洲,同治元年(天曆壬戌十二年,1862)九月,太平天國政府曾專爲租佃事務出示,力圖以行政手段調解和干預租佃關係,告示稱:“除委員率同各軍鄉官設局照料彈壓外,合行出示曉諭。爲此,諭仰在城在鄉各業戶、承種各佃戶知悉,爾等各具天良,平心行事,均各照額還收,不得各懷私臆,無論鄉官田產,事同一律。如有頑佃抗還吞租,許即送局比追。倘有豪強業戶,勢壓苦收,不顧窮佃力殫,亦許該佃戶據實指名,稟報來轅,以憑提究,當以玩視民瘼治罪。” 這是在業戶照舊收租的情況下,明確了政府對“頑佃抗還吞租”的態度,即“許即送局比追”,“送局”的執行者是業戶,“比追”則由政府出面參與。告示還稱政府特意“委員率同各軍鄉官設局照料彈壓”,“彈壓”的既然包括抗租事件,當然也包括抗糧抗稅類型的民變,這表明長洲太平天國政府的“鎮壓”原則。

在桐鄉,咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)七月,符天燕鍾良相頒佈安民告示,附列“規條十三則”,其中有“住租房、種租田者,雖其產主他徙,總有歸來之日,該租戶仍將該還錢米繳還原主,不得抗欠”之內容,禁止抗租。該告示亦在濮院鎮關帝廟、觀前等處張貼,已影響到秀水一帶。

在秀水,同治元年(天曆壬戌十二年,1862)三月,濮院鎮右營師帥沈某出示,“禁恃強索詐、恃強賣買、欺騙、霸佔、抗欠及假冒槍船等約十條左右,貼在大街之中”。 “霸佔”包括抗租,“抗欠”包括抗糧、抗稅,這些均在政府嚴禁之列。

在石門,太平天國政府對抗租抗捐行爲的態度在發富戶沈慶餘的安撫勸諭中有所體現。同治元年(天曆壬戌十二年,1862)九月,石門守將鄧光明頒給沈某護憑一張,“嗣後……或有強佃抗霸收租,納捐不交,以致不能安業……仰該沈慶餘放膽持憑即赴監軍衙門控告。如監軍不理,則必來城於四門擊本掌率所設大鼓,自當詳請追究,一洗沉冤”。 同年十二月,□天福李某、吏政書舒某頒發沈慶餘會諭,稱“頑民欺懦,遂鏖詐於多方……全賴弟等稟知,則弟等庶不至再爲鄉員所矇蔽,刁頑所欺凌……如果有膽投告,除此惡習,本爵等定當從重獎賞,決不食言”。 “頑民欺懦”“刁頑所欺凌”可能均指佃戶抗租,應對此類行爲,政府鼓勵業戶放膽投告,許諾嚴查追究。此外,兩份文書所列鼓勵沈慶餘投告的條目不只有佃戶抗捐、抗租,還包括“不法鄉員恃強借掇,任意苛捐,及土棍刁民、軍中弟兄或以有妖朝功名,強勒索需,或以助妖糧餉,詐取銀洋;或以在前清時曾受凌辱,欲復前仇;或有官兵往來,打館滋擾”等內容,會諭也強調了“鄉員知情,得從中而舞弊”的現象。其中,鄉官貪腐、太平軍勒派擄掠也是引發民變的重要原因,從中可以看出石門太平天國政府准許民間社會合法抗爭的態度,有別於應對集體暴動的原則。

在海鹽,兩件政府頒給業戶的辛酉年(1861)完糧易知由單印有“該糧戶如敢掗交醜米,短缺放刁誣控,罪至反坐。各宜遵照嚴令,依限完納,毋得遲誤,自幹罪戾”的字樣。 “罪至反坐”“自幹罪戾”表明政府認爲抗糧行爲應置重刑。

嘉善富戶趙某在咸豐十年(天曆庚申十年,1860)九月十一日給其表弟曉秋的信中說:“俟長毛三日後發告示,再議取租章程。以長毛之威,不怕租米不還也。”言外之意是預測太平天國有保護“業戶取租辦賦”的態度 ,“長毛之威”指太平軍以武力震懾佃農按限如數交租。根據嘉興各縣實際,嘉興地區太平天國政府對抗糧、抗租行爲的嚴禁態度是一致的。

在諸暨,咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)十月太平天國政府出示:“分地產所出之息,爲天朝維正之供,勿遺勿漏,致幹匿稅之誅;毋玩毋延,共免追比之苦。限十一月初十日掃數淨完,逾限倍徵,同遵天父之庥命,相爲天國之良民。如有隱匿,封產入公,如若遲延,枷號責比。” 這裏所說民間“玩延”“匿稅”的是國家“正供”,指漕糧。對抗糧,處以田產充公,相關人員枷號杖責的懲罰。同年十一月政府再次出示:“業戶固貴按畝輸糧,佃戶尤當照額完租。茲值該業戶糧宜急徵之候,正屬該佃戶租難拖欠之時,倘有託詞延宕,一經追控,抗租與抗糧同辦。” 抗租和抗糧同在政府懲辦之列,雖未明確具體措施,但措辭相當嚴厲;諸暨地方政府接連針對租糧事務出示,並明令禁止抗租抗糧,似可說明在此前或同期發生了較有規模的抗租抗糧事件。

上述蘇州、嘉興、紹興各太平天國政府頒行的文告,主要針對抗糧、抗租行爲;對抗捐稅,政府也是一貫持禁止和嚴懲的態度,像同治元年(天曆壬戌十二年,1862)五月蘇州太平天國政府頒佈告示,責成所屬各縣佐將“先辦田憑,次徵上忙,再追海塘經費。次第舉行,以抒民力;並勒限完納,不準蒂欠”。

但是,對以合法手段反對太平軍擄掠和勒派、反對官員貪污舞弊等的抗爭行爲,太平天國政府所持態度較爲平和。在許多太平軍安民文告中均有準許民衆依法抗爭的內容,如“業已嚴禁該兵士等一概不準下鄉滋擾,倘有不遵,準爾子民捆送來轅,按法治罪”,“不準官兵滋擾以及姦淫焚殺。倘竟有不遵約束之官兵,準爾四民扭送該縣,以憑究辦”,“如有官員兵士以及不法棍徒嚇詐生端,許該民人扭赴來營,以憑訊究,決不寬貸” ,“倘有不法官兵,下鄉姦淫擄掠,無端焚燒者,準爾民捆送卡員,按依天法” ,再如上述嘉興石門和蘇州長洲的例子。太平天國政府對民間社會以合法抗議的形式監督和糾正天國行政弊端的行爲持許可態度;也就是說,相對於集體暴動,太平天國更易接受以類似較溫和的方式解決政府與地方社會的分歧,這種心態反映了太平天國地方行政有向良性統治方式轉型的可能。而抗糧、抗捐稅、反租糧兼收等類型民變及相關個體行爲,影響政府財政收入,這卻是關係太平天國支援對清戰爭生死攸關的問題;而且實踐表明上述行爲幾乎很少能維繫在合法抗爭的範疇內,一般在動員之初即具暴力性,太平天國對集體暴動則較多持以“打先鋒”等形式的鎮壓態度。

總體來講,太平天國的應變原則有對民變事件分類型、分性質區別對待的特點,對抗糧抗稅一類和以合法手段反擄掠反貪腐一類區別對待,對集體抗議和集體暴動所持原則也不相同。最典型的是咸豐六年(天曆丙辰六年,1856)翼王石達開部將賴裕新在江西發佈的安民曉諭,文後附十條法令,五條申明軍紀,準民“據實扭稟”,違紀官兵“論罪處斬”,即准許民衆合法抗爭;另五條勸諭百姓,最後一條稱“凡某處鄉民如有受妖蠱惑,頑梗不化,不遵諭、不識天,或糾鄉愚,或作暗害侵抗我軍者,及縱妖謀害我使者,定將該某城鄉鎮市盡行剿洗,雞犬不留”,雖然主要指對團練,但民變也有“糾鄉愚”“頑梗不化”“暗害侵抗”等類似行爲,實際表明了政府應對各類社會變亂的態度。

三、應變實踐

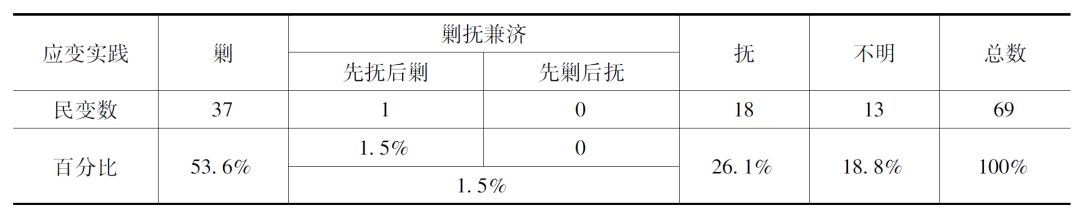

太平天國應對民變的實踐,可以呈現爲如下表格:

結合上表與相關史實,得出幾點看法:(一)太平天國的應變實踐以剿爲主。以鎮壓方式平息民變的比例爲53.6%,如將“先撫後剿”的1起案例計入 ,鎮壓比例達55.1%;而以撫諭、妥協的方式平息民變的比例僅爲26.1%,即使將應變實踐不明的案例全部計入“撫”列,其總和44.9%仍低於“剿”的事件比例。

關於太平天國應對民變多采“剿”策的原因,首先,江南地區傳統文化氛圍濃厚,江南民衆對以“拜上帝”爲立國基石的太平天國有強烈的排他性,在立國未穩、根基不固的情況下,亂世用重典,迫使太平天國選擇高壓政策對待民衆的對立行爲。其次,太平天國統治者缺少地方行政經驗,又受戰爭時局影響,沒有足夠的精力和耐心妥善處理突發事件,而鎮壓舉措相對簡單、直接。最後,“天國”民變主要是集體暴動,集體抗議的比例相對較少;事件規模大、烈度強,“毀局毆官”暴力性濃厚,社會影響亦大,很難激發執政者良性施政的願望,也較難取得其他社會階層的同情和支持。

此外,太平天國“剿”辦民變的手段殘酷。同治元年(天曆壬戌十二年,1862)二月,浙江慈溪富戶劉祝三集衆反抗,太平軍提兵進剿,“週迴二十里幾無孑遺。劉屋被焚,血流傾畝,河水盡赤”。 同年四月,常熟東鄉抗捐抗稅,太平軍大隊下鄉,“被其數日殺人放火,大小俱殺,大害一方,共十餘市鎮”。

太平天國以剿爲主平抑民變的實踐應予反思。民變的抗爭訴求一般是經濟型的,其性質與團練有着本質區別。但太平天國應對民變以“剿”爲主,過分干涉基層事務,習慣於將社會問題、經濟問題政治化,在應變實踐中產生了“打先鋒”“屠滅”“擄人”等違紀行爲,造成惡劣的社會影響,導致民間社會逐漸形成太平軍窮兵黷武的恐怖印象,刺激民衆對立心態,不利於新政權認同。而相比於對民變以剿爲主疲於應付,莫如將應變重心向撫諭方向稍作傾斜,同時修省自身弊政,緩和社會矛盾,改良鄉政 ,恢復和發展戰時生產,以穩定的社會經濟秩序維繫民心所向,從而保障戰爭所需的龐大經費和政權運作的各項開支。

(二)太平天國的應變實踐不注重善後。無論剿或撫,在民變平息後,政府均應做出追根溯源、防微杜漸的姿態,對事件進行反思和善後。但在數十起民變的應變實踐中,較少看到太平天國政府自我檢省,修正弊端。在部分案例中,太平軍的行動甚至有仇殺性質,咸豐十年(天曆庚申十年,1860)十二月,安徽貴池鄉官吳彩屏因作威苛費被鄉民殺死,後其子告發,“引賊報仇,頗多燒殺” ;咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)春,浙江嘉善民變,監軍顧午花因貪酷被百姓殺死,“賊以顧爲忠,復焚劫民間爲顧復仇”。 燒殺過後,太平天國政府幾乎不可能再提出建設性舉措,往往造成地方暫時的社會失控。

也有太平天國政府關注民變善後事宜的案例。例如在常熟昭文地區,有時即使鎮壓民變的行動結束,守將錢桂仁仍會採取有限度的善後。咸豐十年(天曆庚申十年,1860)十月王市變亂,錢桂仁發兵下鄉,事平後,“衆賊毛奉錢逆之令,不準妄殺”。又如咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)四月,常熟鹿苑民變,錢桂仁“先發福山長毛黃逆到彼,於四下殺掠焚燒”,又親率二千人後至,“見田野屍橫數百,地方被擄成墟。乃責黃暴虐,自相爭鬥,扭稟蘇城見僞忠王,即叱衆送還民間之物,又使錢伍卿到彼安撫士民”。 同年十一月昭文柴角等處因“藉口加糧”又起民變,“城帥侯、錢發兵痛剿”,事平後“幸蹂躪各鄉奉令赦糧”。 “講道理”也可作一類善後措施。如前述,常昭太平天國政府的某些應變實踐確實遵循了民變發生後打先鋒應對,事平後再講道理安民的一般原則。

同樣是在常昭地區,由於各處駐紮將領保留有相對獨立的行動自由,應對民變的實踐方法也不盡一致。像咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)十一月常昭民變,丞相薛姓帶三百人打先鋒,“自花莊到海洋塘,俱遭焚掠”,“師帥土棍徐茂林竟率市中無賴,隨賊下鄉劫掠”,此事並未經錢桂仁首肯,也未見善後措施。 另外,地方事務多由鄉官直接處理,基層政府得以解決的問題一般不再上稟於太平軍軍政當局,同年六月陳塘壩鄉農聚衆反對官員浮收,鄉官周某、陳某帶聽差數十,坐卡太平軍將領鮑某亦帶兵鎮壓,“各農散走”。事後太平軍進行報復,“文生唐清如與侄省親路遇被獲,關鎖黑牢,罰銀百兩始得釋放”,“僞職聲勢加倍利害”。 因民變規模不大,鄉官聯同坐卡將領直接將其鎮壓,事情未必會驚動錢桂仁。多數情況,民變的結局以太平軍鎮壓、百姓潰散告終,少見太平天國政府處理涉事官員,嚴諭革除流弊,恢復和發展生產的善後舉動。

清朝律例規定對釀成民變的涉事官員嚴厲制裁,如“州縣官員貪婪苛虐,平日漫無撫卹,或於民事審辦不公,或凌辱斯文,生童身受其害,以致激變衿民,罷市、罷考,糾衆毆官者,革職提問(私罪)。……不知情者仍照失察屬員貪劣例議處”。 當然,受到懲辦的主要是知府、知縣等中下級官員,鮮見高層官員因民變受到處分,但規範的問責、追責機制在當時已算可貴。僅就善後政策得失評價,懲辦涉事官員對改善吏治、監督地方行政和預防民變再生有積極作用。太平天國同樣有處置涉事官員的例子。咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)二月爲平息吳縣民變,蘇州太平軍當局殺鄉官局差鬱秀以平民憤 ;同年五月常熟民變,錢桂仁、曹和卿、錢伍卿等下鄉安民,撤換涉事軍帥、旅帥 ;九月常熟先生橋鎮有鮑姓將領率太平軍搶掠,鄉官聲訴至城,錢桂仁殺鮑姓手下頭目宣某塞責。 但這些主要是政府爲儘快平息事端而採取的安撫手段,並非旨在“善後”。

(三)太平天國的應變實踐過分干涉租佃事務。17起反對租糧兼收的民變反映了佃農對政府過度干涉租佃事務的不滿,其中政府對7起事件採取了鎮壓舉措。咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)十二月,無錫安鎮顧某聚衆抗租,十四日,太平軍“使僞鄉官引導至鄉彈壓”,焚掠村落,經鄉官斡旋,佃農同意“一律還租”。這是太平天國政府以武力干涉租佃事務的典型案例。 咸豐十年(天曆庚申十年,1860)十一月太倉的一起事例表明了當地政府幹涉租佃事務的根本目的。一場反對租糧兼收的民變風波過後,鎮洋縣監軍丁某請求處分涉事官員,上稟彈劾太倉監軍餘某因徵收“租價太貴”激發民變,但太平軍當局的處理卻是將上書的丁姓監軍撤職、監禁、罰銀,餘某竟安然無恙。 從嚴懲丁某的結局看,丁某在彈劾同僚的案件中,所持立場有可能是反對政府“兼收租糧”,而“兼收租糧”以及高定租價,正是太平天國駐太倉佐將的主張。由定“租價太貴”可知太平軍當局干涉租佃事務除標榜的“俾業佃彼此無憾,以昭平允” 的良善初衷外,似有挪用或竊占代業所收地租的經濟意圖。太平天國內部除丁監軍可能對代業收租政策有異議,當時還有有識鄉官不贊同由官方代收地租。旅帥李庭鈺儒生出身,他曾在辛酉年(1861)冬勸諫上司師帥朱又村“勿收租,讓業戶自收”,時人稱之爲“庸中佼佼者”,贊其“讀書明理,尚未喪厥良心,故人稱其平允”。可惜他位卑言輕,諫言未能得到上級重視。

太平天國在政權認同未徹底形成之先,以脆弱的政治權力過度干涉租佃關係等社會性事務,則是地方行政經驗不足的表現,也是在戰爭背景下太平天國政治權力急欲深入和控制鄉村社會的反映。

(四)太平天國的應變實踐區分事件類型和性質。太平天國政府普遍對合法的集體抗議持准許態度,對集體暴動多行鎮壓;對以合法手段反對官員貪腐和反對太平軍擄掠的民變一般能做到以撫諭爲主,但對抗糧、抗稅等傳統類型民變,因其可能直接或間接影響政府財政,應變手段相對嚴厲。准許合法集體抗議的原則和實踐是對一味嚴禁和鎮壓民變的逆反,這體現了太平天國政府在處理地方社會事務時的“變通”原則,是太平天國應對社會變亂的一類經驗。大量旨在安民和准許民衆合法抗爭的佈告表明了政府改良地方行政、力求穩定社會秩序的態度。

太平天國政府准許合法抗爭,不代表支持和鼓勵此類行爲。咸豐十年(天曆庚申十年,1860)八月某日,常熟王市田村農夫數人捉住搶劫宣淫的太平軍士兵,請鄉官捆縛入城問罪。鄉官“稟賊首以衆兄弟屢到鄉間攪擾,百姓難以生活,將不能捐輸進貢”,而負責接待的太平軍將領卻以“新到長毛,不服約束,且言那一朝不殺人,不放火,使百姓自行躲避”之語敷衍回覆。

清政府原則上不准許任何形式的集體行動,並制定了相當嚴厲的懲治民變條例。 太平天國也有懲治民變參加者及相關行爲個體的刑罰,只是未能形成統一標準的成文法。在常熟,“治民抗糧違令諸罪”有“黑牢”“水牢”“火牢”監禁之刑,對抗捐者“鎖局追比”。 在秀水,對抗糧者亦判監禁,“僞鄉官殳阿桂以空屋列木爲柵作牢房,凡鄉人欠糧者械繫之”。在桐鄉,抗糧抗捐處以杖責,“不繳則執而杖之”。 在諸暨,抗匿者除處以“枷號責比”,還要“封產入公”。

(五)太平天國的應變實踐存在內部分歧。政府對民變的處理得失與施政者的個人素質、行政能力和主觀能動性的發揮有關。不同施政者應對民變的傾向不同。像陳炳文、錢桂仁、鄧光明、周文嘉、鍾良相等太平天國的新興軍事貴族,主張地方合作,恢復傳統社會經濟秩序,他們對民變等社會危機的處置相對理性。時人對錢桂仁行政的反響較好:“用下安撫字,漸覺其不宜焚殺,每逢民變,必先善治,大異於衆賊目所爲。” 這是錢桂仁應對民變的一般情況。確如時人所講,錢桂仁對動用軍隊鎮壓民變較爲謹慎,咸豐十年(天曆庚申十年,1860)九月東鄉各處民變,鄉官“磨拳擦掌,連夜入城見僞主將錢,請兵下鄉剿滅亂民”,孰料錢不肯輕動刀兵,“反怪鄉官辦理不善。但著本處鄉耆具結求保,願完糧守分等語。又給下安民僞示,勸諭鄉民。其事遂以解散”。 錢桂仁還常派員以“講道理”的形式安撫民衆,有時也親身實踐,並對羣情激奮的民衆做出政策上的讓步,如咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)十一月,常熟民變,“慷天安到東鄉安民,各處收租減輕,或一斗,或二斗,各有不同”。 但是錢的行政作風也時有不一,像咸豐十一年四月莘莊鄉民毀局,“錢僞帥領僞官甘姓、侯姓至莘莊拿辦土匪,欲衝數村,師、旅諸帥恐玉石俱焚,哀求始罷。訪獲周姓二人,熬審毀局一案,隨帶回城,訊明無辜,準贖,費數百金始釋”。 同年十月,周巷橋民變,“城毛大怒,令統下盡往吵掠,四面波及數里,橫塘一帶民宅都空”。 次年(1862)二月,小市橋鎮民變,“城帥(錢)又下兵擒土匪,二圖半大打先鋒,玉石不分,被累者衆”。 錢桂仁應對民變的不一致可能與抗爭力量大小、民變影響、戰爭時局、太平軍機動兵力多寡等實際情況有關。

在太平天國內部,兩廣“老兄弟”成爲地方軍事貴族後,習慣於沿用貢役制統治模式,動輒“打先鋒”,像譚紹光、陳坤書、黃文金這些人對待社會變亂常以鎮壓爲主。但即便在“老兄弟”身上也能發現太平天國統治方式向良性轉型的跡象,如堵王黃文金嗜殺,人稱“老虎”,然面對芝塘鎮的鄉勇,竟能講出“來者非真妖,農民耳,若殺盡耕作無人”的話;慕王譚紹光接受鄉官徐蓉舟的勸諫,吸取之前“幾致民變”的教訓,“使民依舊耕田”,“所擄百姓盡行釋回”。

應對反租糧兼收民變,太平天國內部有不同意見。士紳大多是土地擁有者,無論何類型的抗租暴動均會損害業戶利益,所以像曹和卿、錢伍卿之類加入太平天國政權的地方精英則力主嚴禁。曹和卿是咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)二月設立半官方性質的租局代業收租的始作俑者;三月“平局遭土匪之劫”,曹和卿派鄉勇拿獲爲首三人審訊,最終“各佃湊錢賠贓,並起事各圖辦上下忙銀各三百,外加二百六十文以賠夏賦” ;四月,“吳塔、下塘、查家浜之僞局,被居民黑夜打散,僞董事及幫局者皆潛逃”,曹對此懷恨在心。

雖然士紳出身的鄉官力主嚴禁民變,但他們對太平軍“打先鋒”的應變行動並不認同,這不僅造成一方百姓生靈塗炭,鄉官自家的生命財產也難保全。所以常見太平軍下鄉鎮壓民變時,“本處鄉耆具結求保” 、“老人保得日前殺鄉人之輩當以首級奉獻” 、“各軍師旅兜率耆民,情願賠償廟宇求免” ,“旋爲鄉官調停” 的現象。常熟鄉紳錢伍卿“一時名聲甚大,僞主將錢畀以重權,頗見合機信任,衆長毛亦畏服”,但他也是太平軍“打先鋒”的受害者,同治元年(天曆壬戌十二年,1862)四月常昭東鄉民變,太平軍駱國忠部下鄉擄掠,過東徐市,將錢伍卿家“所藏蓄擄掠一空”,“伍卿哭訴於錢賊,罰駱跪過一夜,由是懷怨”。 所以“每逢鄉民生事,賊欲動怒,皆賴其(錢伍卿)調停解散,屢免焚殺之禍”。 嚴辦爲首者和禍及一方的應變實踐存在根本區別,應變效果也大相徑庭。一般來說,本土基層官員對太平軍當局“打先鋒”的應變方式持抵制態度。

某些太平軍官員對武力鎮壓民變存有異議。咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)二月,常熟太平天國政府出示,“禁剃頭、霸租、抗糧、盜樹,犯者處斬”,時人稱“然其所統官員……任佃農滋事……萬事借天欺人,與示正大反”。“任佃農滋事”“與示正大反”說明這部分執行官員對佃農抗糧、抗租有所放任。同年三月常熟南鄉發生反租糧兼收民變,竟有“埋輪之使,猶倡免租之議”。 這是目前所見唯一一則確切記載太平天國官員主張免除地租的史料。“埋輪之使”指上級派出巡查的官員,他提議“着佃交糧”的佃農應免交地租,但其官爵和社會地位似不高,這一主張未在常昭地區產生影響。還有官員傾向於從寬處理參與民變者,像咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)三月常熟佃農洗劫鄉官局,“屋廬多毀,器物掠空”,政府拿獲爲首三人監禁,準備嚴懲,四月初有“徐局勇首顧大山來調停劫局案”,“所獲三犯釋回” ;同治元年(天曆壬戌十二年,1862)十二月,吳江同裏鎮楝花塘農民搗毀收租息局,扣押董事十餘人,“周莊費姓遣人說合,得放回家”,以協商方式解除了危機。 然類似現象未成氣候,沒有對太平天國應對民變的主流實踐產生影響,大多數基層官員一旦握有權柄,“困於子女玉帛……酒食盤遊,無復鬥志” ,“衣錦食肉,橫行鄉曲,昔日之飢寒苦況,均不知矣”。

四、民變影響

民變作爲一類社會變亂現象,具有社會破壞性,會對社會產生影響。這裏主要講太平天國統治區的民變對太平天國的影響。

<< 滑動查看下一張圖片 >>

(一)削弱了太平天國的統治力量。首先,削弱了基層政權。太平天國在鄉村的統治主要倚靠鄉官政權,民變對鄉官的打擊,削弱了基層政權,增加了太平天國的後顧之憂。如咸豐十年(天曆庚申十年,1860)冬太倉地區的太平天國基層政權爲民變風波付出了慘重代價,“鄉官被殺者共有四五人,六湖一人,浮橋二人,閘上一人,時思庵一人”,橫涇鄉官二人逃去,參贊胡某“懼禍潛逃”,參贊王秀才“至浮橋鎮鄉民殺之,裂其屍,投其首於海”。

其次,減少了財政收入。民變影響稅收工作的正常進展,太平天國政府徵收田賦和地丁銀的日期往往因民變推遲,支援各地戰事的物資運輸也常因民變發生未能如數收齊糧食而停滯;糧食暴動直接影響賦稅數額和徵收效率,抗糧和反對租糧兼收的民變有時會迫使政府採取減賦減租的讓步。太平天國應對民變多行剿策,“打先鋒”的鎮壓方式不僅無助於保障財政收入,反而造成民衆流亡、土地拋荒、經濟凋敝、無賦可徵,出現糧食危機,直接影響戰局,引發一系列連鎖反應。

最後,牽制了軍事力量。太平天國招撫的地方團練並沒有在有效應對民變方面發揮顯著作用,大多數情況不得不依靠太平軍下鄉鎮壓或威懾而使整起事件趨於終結。因爲太平天國在鄉間幾不駐兵,武力應對民變的太平軍部隊也需在城中不時抽調下鄉,這樣太平軍常出現不敷調派和疲於應付的現象。所以在政府以鎮壓舉措有效平抑民變的背後,反映出政府財力耗費、行政精力牽扯和太平軍兵力分散的實質。

(二)民心漸失。以“自我”爲中心,一切均服務、服從於軍事,旨在獲取經濟利益的地方政略,結果造成孤立“自我”的困局。許多農民原本對太平天國寄予很高的期望,“愚民、貧民亦望賊來既可不納佃租,不完官糧,並可從中漁利,則有望風依附者” ,兼收租糧之令一出,“以賊之徵僞糧如此之苛,佃田者已不堪命,而又欲假收租之說以自肥,真剝膚及髓矣”,佃農遂有“欲求仍似昔日還租之例而不可得”的失望情緒,甚或起身反抗,“攘臂而前”。

其次是政府應變不當。太平天國立足江南未穩,根基不深,政治權力不固,正當廣施恩惠、收攏民心之時,屢以武力鎮壓民變,過於輕率,極易給民衆留下窮兵黷武的印象,增加社會恐怖氛圍。咸豐十一年(天曆辛酉十一年,1861)六月常熟鄉民抗糧,太平軍當局出動千餘兵力追殺抗糧之民,逃避江干者淹死無數,隨即劫掠市村五處,時人稱“鄉人從此心死”。 在湖州,同樣因太平軍動輒“打先鋒”,波及無辜,“自是人始知賊不足恃,乃相率遷徙或東向或南向或爲浮家泛宅”,不願再做“天國”之民。 還有人因集體抗議太平軍擄掠未能得到政府積極回應而表示失望,“賊中反覆無信,法度荒謬可知”。 太平天國政府應對民變的怠政傾向和武力行政傾向,影響了新政府的權威。在鎮壓民變之後,政府不但缺少有效的善後舉措,而且重蹈勒派苛費的舊輒,週而復始,弄得狹蹙的佔領區民窮糧盡。從清朝統治區的民變配合和支援太平天國,到太平天國激發並鎮壓自己統治區的民變,深刻反映了太平天國從“得民心”到“失民心”的歷史流變。表面上看,太平天國以武力鎮壓民變換來了一方秩序的暫時安定,實是自我削弱統治基石,得不償失。鎮壓舉措的“高效”是相對的。後期太平天國“人心冷淡”的現實,不僅是在軍中、朝內 ,在民間亦是如此。

(三)在某種程度上,統治區風起雲湧的民變宣告了太平天國社會戰略的失敗。民變的興起主要是民間社會對太平天國社會戰略的回應,包括針對田賦制度承襲清朝舊制舊弊以及在恢復傳統社會經濟秩序時的侷限、針對鄉村政治的腐朽和社會不公正、針對太平軍的違紀行爲等。

民變風潮是太平天國社會戰略失利的直觀反映,民變打亂了太平天國全面推行社會戰略的步伐,造成秩序紊亂,迫使太平天國政府回到恢復和穩定社會秩序的初始工作中。同時,社會戰略的失利意味着太平天國在社會控制層面受挫,在太平天國統治區,民變與團練、盜匪、腐敗、內訌等不安定因素愈演愈烈,官、紳、民的關係陷入結構性失衡,各羣體、各階層之間的矛盾尖銳化,社會失控加劇,太平天國的內潰之勢已萌生於軍事潰敗之先。社會戰略的失敗,預示着“天國”隕落的命運。

於是可以解釋爲什麼1860年代的太平天國會在迅速發展的態勢中瞬間傾塌。這裏有太平軍自身意志蛻變的因素,時人總結“天國”覆滅之因:“故世謂發逆之亡,亡於蘇州;蓋戀戀於此,即懷安之一念足以敗之矣。噫!夫差以來,前車幾復矣。” 其二,軍事戰略原因,即洪仁玕的“長蛇理論”——“徒以蘇、杭繁華之地,一經挫折,必不能久遠”。 然太平天國坐擁蘇浙兩省膏腴之地,國祚不常的根本原因還在於自身社會戰略的失敗。太平天國較之前其他民衆“反亂”的高明之處在於放棄流寇主義,重視經營後方基地,目的即解決軍隊的糧食問題。可是由於太平天國囿於戰守,盲目擴軍,唯知索取,濫收濫徵,不修政理,違背社會經濟發展的客觀規律,既喪失民心,激發民變,又無糧可徵,影響軍隊戰力,最終兵困民貧,陷入失敗的深淵。

最後需要補充的是,若以太平天國統治區的民變問題爲視角審視太平天國的歷史地位,太平天國既有在處理社會問題、推進社會建設方面的可贊可取之處,也留給後世諸如自我孤立、政局紊亂的沉痛教訓。“天國民變”展現的是太平天國複雜多重的歷史面相:一方面,應正視太平天國因統治政策中的負面因素激發普遍而廣泛的民變,以及給民衆帶來傷痛的事實 ;另一方面,也應肯定太平天國爲穩定社會秩序做出的努力,以及應對民變的原則和實踐也有某些理性或進步的成分,此類由“打天下”向“坐天下”執政理念轉型的跡象,在一定程度上也是太平天國能夠成爲舊式民衆運動最高峯的重要原因。對太平天國的歷史評價須由宏觀和微觀兩個層面結合,在長時段的歷史格局中,太平天國起事動機的正義性和運動進行中反壓迫反侵略的積極意義應是太平天國曆史形象的主要方面;置於相對時空範圍內的民變這一具體問題中考量,太平天國的歷史形象則表現爲對立統一。

關注我們