民告官:负重前行 “民告官”2.0时代

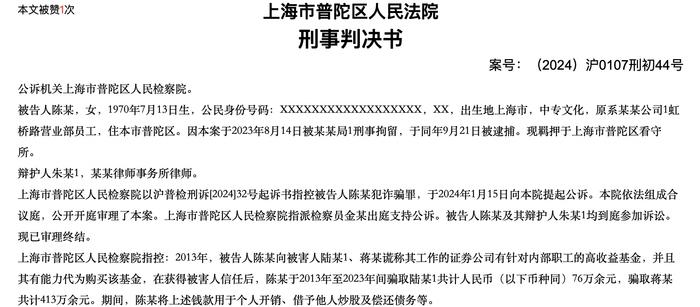

1986年,汨罗县药材公司案一审诉讼卷宗。资料图

原汨罗法院办公楼。资料图

从有些官员称“我们永远不会坐在法庭的被告席上”到“很多行政机关惊愕地发现自己动不动就成了被告”

从“不出庭、不应诉、不举证、不答辩、不执行、不交纳诉讼费”到“县长、市长出庭不再是新闻”

法治周末记者高原

在评价行政诉讼时,业界往往这样表述:过去公安局抓错了人,被放回来时你还得感谢他;现在你不但不用感谢他,还可以告他。

从普通百姓走向民告官的舞台,再从“告官不见官”到“官民同堂对簿”的突破,每一步都在检验着改革开放四十年行政审判的成色。

而当普通民众与公权力对簿公堂时,一个真正的法治社会正渐行渐近。

“基层的抵触情绪很大”

对于第一个建立行政法庭的湖南汨罗法院,应松年称之为“第一个吃螃蟹的人”。

1986年10月,行政诉讼法还没有出台时,汨罗法院就开历史先河、成立了全国法院第一个行政审判庭,专职审理“永远是政府当被告”的行政诉讼案件。

汨罗行政审判庭的建立缘起于一场诉讼:汨罗县某药材公司因销售保健品,被县卫生局以销售假劣药进行处罚,药材公司不服,把县卫生局告到了法院,要求撤销县卫生局的行政处罚决定。

这是法院之前没有受理过的新类型案件。应诉时,被告县卫生局提出了疑惑:“本案似乎不是经济案件。”

案件随后上了法院审委会,时任汨罗县法院院长毛凤章指出,这是一起“民告官”的行政案件。药材公司案的顺利审判,为行政审判庭的建立打下了基础。汨罗县法院随后向汨罗县委、县人大、县编办打报告,申请设立行政审判庭。

令人意想不到的是,不到20天时间,批复就下来了,这一举措使得汨罗县法院行政审判庭载入了新中国的法制史。

对于第一个“吃螃蟹”的汨罗,中国行政法学研究会名誉会长、中国政法大学终身教授应松年回忆,1986年全国人大启动了民事诉讼法的修改,此前,行政诉讼一直适用民诉程序。

“当时我们就感觉到,按照民诉程序,行政诉讼肯定走不通。”应松年解释,民事诉讼中当事人地位平等,依照谁主张谁举证的原则,法院对双方都要审理,“但在民告官案件里,法院只应当审理被告行政机关一边,举证责任也应该由行政机关承担。”

彼时的应松年,和江平、罗豪才等14人成立了行政立法研究组,组长是中国政法大学副校长江平,副组长是罗豪才和应松年。由于江、罗二人事务繁忙,具体工作多由应松年负责。

应松年回忆,在行政诉讼制度筹建之初,最高法院委派一些法律同仁对中国建立行政诉讼制度进行可行性调研。

调研过程中,有些行政机关的官员称:“我们永远不会坐在法庭的被告席上。”“(如果被告了)我们将来怎么工作。”这是调研时期,应松年听到来自基层行政机关最多的声音。

应松年曾到河南观摩一个普通民众为原告、公安机关为被告的庭审,被告突然拍案而起,指着原告的鼻子又叫又骂:“你看你!在法庭上都是这个样子,不抓你抓谁!”

类似的事情不胜枚举。有的官员拒绝出庭,还有的要求法院派车接送,“基层的抵触情绪很大”,应松年说。

立法进程中的所见所闻,让研究组逐渐摸到了民告官的核心。应松年说,“它不只是一项诉讼制度,更是一项民主制度”。

此后,正是这个研究组,一步步厘清了中国行政法的立法逻辑,为“民告官”奠定了法律基础。

两年半后的1989年4月4日,行政诉讼法获全国人民代表大会通过,中国真正确立了有效的“民告官”制度,而该制度的建立,也是我国依法行政的第一块里程碑。

此前的1988年9月5日,最高人民法院行政审判庭正式运行。行政审判庭也在全国各地法院相继成立,中国行政审判进入法治化轨道,“民告官”案件开始广泛进入公众视线。

“很多行政机关惊愕地发现自己动不动就成了被告”

最高法院行政审判庭成立后的第三年,赵大光到最高法院人民行政审判庭报到,正式开始了他长达24年的行政审判生涯,他后来成了最高人民法院行政审判庭庭长。

这24年,用赵大光的话来说,“有蓬勃发展,也有步履维艰”。

“官民上下,耳目一新,很多行政机关惊愕地发现自己动不动就成了被告。”这是赵大光形容当时全国行政诉讼的状态。

他回忆,当时从事行政审判的法官热情很高,案件办的有声有色,行政案件数量增加,那时候也产生了很多经典的案例。

以上世纪90年代深圳“贤成大厦”案件为例。这个被称为“20世纪中国最大民告官案”,被赵大光称为是目前为止阵容最强大、规格最高的行政案件。

一个涉及泰国、香港以及深圳市工商局、深圳市招商局等多方当事人的行政案件迅速吸引了大家的注意。在改革开放起步不久的中国,即使是在深圳这样的改革开放“特区”,状告政府也被认为是一件不可思议的事情。

最高人民法院受理此案后,由罗豪才担任审判长,与杨克佃、江必新、岳志强、赵大光、罗锁堂、胡兴儒6位资深法官组成合议庭审理此案。

1997年12月12日、12月22日至26日,合议庭在最高人民法院大法庭对此案进行了长达6天的公开审理。

出庭的当事人代理人有江平、应松年、袁曙宏、马怀德、肖峋、高宗泽等,几乎集中了所有中国行政法学界和律师界的精英。

在审判长罗豪才主持下,合议庭全体成员合议案件和讨论研究有关法律问题有10次以上。为了确保案件依法判决,提高办案质量,合议庭还先后召开了6次座谈会,最终这起万众瞩目的“民告官”大案以深圳市工商局的最终败诉而尘埃落定。

作为参与人,应松年回忆,在改革开放不久,招商引资进来之后,这个案件的判决结果也说明了法院系统对招商引资进行了保护,对变革中的社会具有重要的启示意义。

“每走一步都步履维艰”

不过,这样的状态从行政诉讼法颁布的五六年后,开始出现转变,行政诉讼案件出现了一个“平稳停滞”的状态。“这个时期行政诉讼案件每年维持在十万件左右。”赵大光说。

据最高人民法院的数据,1989年至2008年,全国各级法院20年间共受理各类一审行政案件140万件,平均每年不到10万件。其中,原告的胜诉率不到17%。

同时,因为行政诉讼涉及整个社会的权力生态,立案以后,法院的难题才刚刚开始。

在赵大光看来,现有的行政体制下,很多案件其实超过了法院的解决能力。

“人、财、物归地方管理,法院在处理行政案件时压力很大。”赵大光说。

让赵大光印象深刻的是上世纪90年代湖南省一个县法院受理了一起土地行政案件,县政府成了被告,法院在审理中判决县政府违法,结果县长恼羞成怒,一气之下把法院的工资给停发了。

这样的案例比比皆是,赵大光认为,行政诉讼困境,很大程度在于法院的地方化和管理的行政化。

而新一轮的司法改革启动,其中有一项就是关于司法经费改革。目前,中央财政和省级财政加大扶持力度的,还只是西部以及经济贫困地区,法院真正实现“人、财、物”上的独立,尚未见端倪。

另一方面,目前的行政问责制度,也扩大了法院地方化所带来的弊端。

“既不能回避,又要审理,还要考虑和政府的利害关系和自己的生存问题,这让行政庭的法官每走一步都步履维艰。”赵大光说。

而曾经被《人民日报》报道的“被告公安局到法院抓原告”的案例更是凸显了行政审判的困境。

1992年8月15日下午,当武夷山市法院行政庭依法公开审理一起起诉公安机关收容审查的行政诉讼案件时,当地公安局先后开来多辆警车、摩托车,当审判长刚刚宣布休庭、由合议庭进行评议,书记员准备核对庭审笔录时,八九个公安人员一下子冲到原告面前,出示拘留证,亮出手铐,欲将其当庭抓走。

“不出庭、不应诉、不举证、不答辩、不执行、不交纳诉讼费”,提及作为被告的行政机关的反应,赵大光一口气说了六个“不”字。

不管是最高法院还是基层法院,都面临着同样的困境,“据我所知,越往下越艰难”。赵大光说。

“民告官”2.0时代

2014年10月,十八届四中全会召开,会议提出贯彻依法治国基本方略,推进依法行政,建设法治政府的目标和要求。

7个月后,新行政诉讼法施行、立案登记制全面实施,行政诉讼也随之步入了“民告官的”2.0时代。

之前,“民告官”的行政诉讼很多时候不立案也不给理由,不出驳回或不予受理的裁定,而新法实施后,常被挡在法院门外的“民告官”行政案件,一些地方增幅达十倍。

最高法院的数据显示,即便是在北京,在新行诉法修改前的一年,法院行政诉讼的立案率也只有30%。其他地方的一些基层法院,有的甚至几年没有行政案件。

而在新行诉法和立案登记制同步施行的第一个月,全国法院行政案件的立案数量同比增幅221%,远高于民事、刑事、行政三类案件的总体增幅29%。其中,天津法院的行政案件立案数量同比增长752.4%,山西法院同比增长480.85%,上海法院同比增长475.86%。

赵大光感慨,立案登记制实行以后,行政案件数量猛增,“从之前的每年十万件左右一下到了23万件”。

而在行政诉讼中被诟病已久的“告官不见官”,也在新法实施后有所改善。

实际上,2008年《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》便鼓励行政机关负责人出庭应诉,但法律上一直缺乏相应规定。新行诉法实施后,规范性文件中的倡导终于升格。

2017年12月19日,在丹东欣泰电气股份有限公司欺诈发行、虚假披露证券处罚上诉案中,被上诉方中国证监会由主席助理黄炜出庭应诉。该案是首例中央部级单位负责人出庭应诉的行政案件。

从乡长、县长出庭是“爆炸性新闻”,到市长、厅长出庭变得不再新鲜,再到部级单位负责人应诉,出庭官员级别的升高,在很大程度上彰显了国家建设法治政府、有效制约权力的决心。

而随着行政诉讼法的颁布实施,全国各地法院陆续建立行政审判庭,行政首长出庭应诉等制度出台,“民告官”案已成为监督行政机关依法行使职权与公民维护合法权益的重要途径。

正如应松年在接受法治周末记者采访时表示,中国的体制改革发展很快,行政诉讼的从无到有正是体制改革发展的一部分。

责任编辑:高恒涛