山西在明代共有幾次大移民?

作者:我方團隊張嶔

明初開國時,國民經濟殘破到渣,人口損失尤其慘重,揚州這樣曾經繁華無比的大城市,竟都慘到只剩十來戶人家。鄭州知府蘇琦叫苦說,明初的人口蕭條,已到了“耕桑之地變爲草莽”的地步。對這舉國勞動力稀少的慘況,洪武三年(1370),朱元璋終於使出了國家建設“大招”:移民!

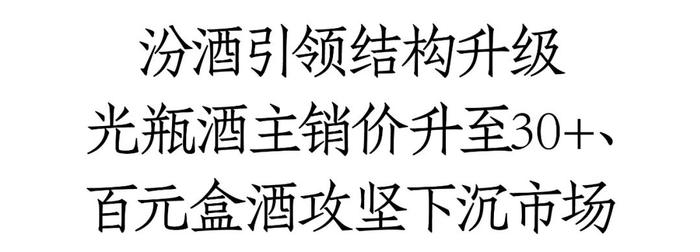

自此以後,歷經明朝洪武至永樂幾代帝王,遷移人口高達百萬的“洪武大移民”開始了。在這場規模空前的人口遷徙裏,元末明初戰亂較少,人口相對密集的山西地區,更成了移民的重點地區,四十六年的時間裏,發生在山西的“大移民”活動,僅大規模的,就有十次之多。

以《明實錄》記載,僅是明太祖朱元璋在位時,轟轟烈烈的移民活動,就在山西折騰了至少七次。先是洪武九年時,明王朝將山西百姓遷往鳳陽屯田,然後洪武二十一年和二十二年,明王朝三次大規模遷移山西澤州潞州的無地農民,安排到北平真定臨清歸德等地種田,等於是中原各省,全有山西人遷移的身影。然後洪武二十八年和二十九年,明王朝還兩次遷移山西百姓,安排到塞北築城防禦。

待到朱棣打贏三年靖難之役,順風順水進京稱帝,變身爲永樂大帝后,移民這樁大折騰,他也立刻再接再厲。建文四年(1402)年九月,他就一口氣把山西太原平陽的大批人口,盡數遷移到自己的老窩北平地區,用以鞏固邊防。到了第二年春天,明成祖又從山西移民萬戶,充實到北京周邊地區。永樂十四年(1416),包括山西在內的北方各省數萬百姓,又被充實到保安州地區。

這些時間地點數次,看上去一筆帶過,但簡單記錄背後,卻是無數家庭的分別,動輒數萬人的離鄉背井,歷經漫漫的遷移之路,然後再陌生的新土地上安家生根,開出鬱鬱蔥蔥的良田,和炊煙繞繞的新家園。建立在廢墟上的大明王朝,就是在這一系列艱難的遷徙裏,默默開始了國家復興之路。

也正因如此艱難,所以比起之前漢唐各王朝的移民遷移來,明王朝的“移民條件”,也是十分優厚。移民的路上,每天的路費喫住,都是官府負責,每一戶移民家庭來到新土地上,都要免除三年賦稅,還要發放稻種耕牛。但縱是如此優厚,絕大多數的農民,也不願離開家園。艱難的遷移,幾乎都是在強制的情況下進行的。

比如河南南極縣出土的明代移民碑上,就記錄了當地雙蘭屯裏,一百一十戶移民的情況:里長下面有十個甲首,以嚴格的裏甲制度,管理離鄉背井的移民們。

所以也不難理解,爲什麼明初開國時,會採取空前殘酷的反貪措施,對待貪污腐敗,嚴厲到扒皮塞草的零容忍程度。因爲如此規模的移民,在當時的交通條件下,對於封建王朝就是巨大考驗,每一場移民活動就是火藥桶,一旦官員貪酷害民,立刻會引發劇烈的反抗,動亂的局面就是分分鐘到來。以此意義說,明初這場大移民,也見證了新建的明王朝,廉潔高效的組織動員能力。

也正是在這樣高效的運作下,更有賴於百萬移民痛苦的犧牲與艱難的勞動,開國窮困無比的明王朝,農業生產開始了高速復甦。《明實錄》裏記載,洪武二十五年時,垂暮的明太祖朱元璋,看過了彰德地區的山西移民們是年農業大豐收的奏報,這位性情冷峻的帝王當場“甚喜”高呼:“如此十年吾之貧者少矣!”

近乎殘酷的移民決定背後,是他一生執念的治國理想。

而此時的明王朝,耕地面積已達到空前的八百四十九萬頃,歲糧三千二百七十八萬石,相當於宋元年間一倍多;鐵產量突破九千噸,相當於同時代全歐洲總和;棉花茶葉產量三百六十五萬斤,宋元時權貴官宦才穿得上的棉布衣服,都已走進尋常百姓家。開國一片廢墟爛攤的國家,此時已是“宇內富庶”的洪武盛世。無可爭議的國家崛起輝煌,也來自上百萬移民們,汗珠子摔八瓣的辛苦勞動。

甚至直到今天,中原各省村莊留存的資料裏,也同樣可以尋得當年移民們的足跡。以山東美術出版社1987年出版的《山東省菏澤市地名志》記載,當時菏澤1753處村莊,有1270處建於明代,其中667處,正是建於洪武至永樂年間,火熱大移民的年代裏。

這些村莊的家譜資料更告訴後人,絕大多數的村莊,都是從山西遷來。簡單的數字,見證了中華民族勤勞勇敢的品質,從戰亂年代裏一次次頑強崛起的生命力。

參考資料:《明實錄》、《明史》、《山東省菏澤市地名志》

查看原文 >>