不靠神風?日本如何擊敗蒙古第一次東征

1281年7月,在九州的博多海灘,一名叫吳萬五的士兵正努力從齊腰深的水裏爬上來——作爲范文虎將軍麾下的一名水手,他不久前剛接受徵召,並被派往了這片陌生的土地。他此前聽過的最大聲響,也許就是新年燃放爆竹時的噼啪聲,但現在,爆炸和廝殺卻迴盪在他的耳際,更令他感到擔憂的是,戰況僵持了超過半個月,但勝利卻一直遙遙無期,他們甚至無法突破前方200步的一道堤壩,正是從這道堤壩上,敵人不斷拋灑出致命的箭雨。

然而,此時此刻,無論海水中的普通士兵,還是艦船上的最高統帥,都還沒有想到——地獄之門已經打開,他們的傷亡之高昂、結局之悲慘,都將超過7年前那場令官方諱莫如深的遠征,而驅使他們赴死的不是別人,正是被後人尊稱爲"聖德神功文武皇帝"的忽必烈。

"黃金之國"

按照宮廷畫家的描繪,自從1260年即位以來,忽必烈的形象幾乎沒有發生變化,他一直戴着巨大的圓形頭巾,身穿一件白色的蒙古長袍,他的身材魁梧壯碩,黝黑的臉色使得他不怒自威。他擅長憑藉慷慨大方和裝腔作勢聚攏人心,但同時,他也知道,維護權威的手段只有一個——這就是依靠武力。對於這位蒙古皇帝來說,幸運的是,從即位之日起,他就不用爲這個問題擔心。

忽必烈像

憑藉豐富的經驗和精良的武器,忽必烈的蒙古大軍是當時最強悍的的部隊。在東征西討的過程中,他們創造了空前的戰術,其精髓是速度和突然性:他們既能迅速衝到敵軍面前,如暴雨般地四處放箭;也會選擇從四面八方突襲敵人,同時又設法避免同對方短兵相接,然而遺憾的是,作爲一個內陸游牧民族,蒙古人幾乎沒有任何航海技術,他們對世界的認識大多來自傳說和神話,而其中的一個神話恰恰是,成爲其它民族的主宰,是蒙古人註定的命運。

成吉思汗時期,一位蒙古遊牧民的髮式、裝束和武器,其中最左側就是令歐洲人驚駭的複合弓,其尺寸雖然不大,卻能產生上百磅的拉力

然而,假如知道世界是如此廣闊,蒙古人肯定不會如此魯莽地踏上征服之路,但這種原始的衝動是如此強烈,讓他們像旋風般到處掃蕩,陸續擊敗了中國北方的農耕民族。在此期間,他們先是殘殺了其中的一部分,接着又將另一部分改造爲臣屬和僕從,而這些民族掌握的地理信息,也被提悉數供給了成吉思汗的後裔,讓他們知道了那些聞所未聞的土地。儘管如此,其中依舊有個問題——這些地理信息許多彼此矛盾,對日本的描述尤其如此。

元代的《混一疆理歷代國都之圖》,由朝鮮畫師在當時中國海圖的基礎上繪製,可以看到其中朝鮮半島的尺寸被誇大了整整三倍,而日本則蜷縮到了右下方一個不起眼的角落,而這幅地圖,也反映了當時東亞國家的地理觀念

在唐朝以前的記載中,史官們幾乎沒有對這個國家進行過讚美,它荒涼、落後、野蠻,居民大多粗暴無禮,生活習俗極端鄙陋——但自公元8世紀之後,日本富甲天下的傳言卻開始流行,因爲與之對應的歷史事件是:公元749年,日本北部發現了沙金,並在隨後400年間不斷出口。

9世紀後半葉,伊斯蘭學者霍爾達茲貝描述了一個叫"Waqwaq(倭國)"的國家,據說,這個國家猴子佩戴的項圈都是黃金。同時,唐朝官員們也對日本使臣的年薪——約五公斤黃金——深感驚訝,不僅如此,他們還看到日本留學生在長安大肆採購書籍、樂器和奢侈品。然而,當時的唐朝人和阿拉伯人大概都不會想到,他們看到的不過是事實的一部分,按照估算,當年日本年產黃金最多不超過250噸,不及整個東亞的十分之一,但"黃金之國"的謠言,卻隨着人們的好奇心越傳越遠,作爲蒙古帝國的最高統治者,忽必烈也一定對類似的消息有所耳聞。

二戰前日本繪製的、反映"元寇入侵"的藝術畫,其中忽必烈正在聽取臣下對遠征日本的意見。和當時許多的藝術作品一樣,其中夾雜着濃厚的政治氣息,比如神情猥瑣的漢族官吏,比如畫面右下方的西方傳教士,其背後的宣傳臺詞不言而喻

也正是在這種貪慾的驅使下,1270年之後,席捲了朝鮮半島的蒙古人,開始將日本視爲下一個目標。而頗爲耐人尋味的是,在東亞的歷史上,曾有不少強大的王朝立志開疆拓土,並且建立了強大的遠洋艦隊,但將目光率先對準日本的,卻恰恰是沒有任何航海技術的蒙古王朝。

毫無疑問,驅使忽必烈攻打日本的,除了征服世界的"天命"外,還有一些現實的因素。按照歷史學家們的猜測,這種因素來自兩方面,其中最重要的就是填補蒙古帝國捉襟見肘的國庫,在忽必烈即位後,爲準備對南宋的戰爭,父輩們擄掠的財物已經瀕臨枯竭;而一個更爲尷尬的原因是,從即位之日起,忽必烈的寶座就一直受到同族親屬們的威脅。在這種情況下,他所能做的,只能是不斷通過對外用兵,換取周邊國家的承認,進而爲自己的統治正名,在他試圖征服的一連串國家中,就包括了鎌倉幕府統治下的日本。

"遐方異域,畏威懷德者,不可悉數"

當時統治日本的,是鎌倉幕府的第八代執權北條時宗,當時的他只有不到30歲,他有着白皙而文弱的面龐,但又被認爲內心脆弱、猶豫不決。1268年夏,他在擔憂和焦慮中迎來了自己的害怕見到的人,這就是以禮部侍郎殷弘爲首的蒙古使團。在後者帶來的國書中這樣寫道:"朕惟自古小國之君,境土相接,尚務講信修睦。況我祖宗,受天明命,奄有區夏,遐方異域,畏威懷德者,不可悉數……至於朕躬,而無一乘之使以通和好……故特遣使持書,佈告朕志。冀自今以往,通問結好,以相親睦……以至用兵,夫孰所好,王其圖之。不宣。"

任何能讀懂其中深意的人都知道,這並不是一封表達友誼的書信。不僅如此,在書信中,忽必烈還將日本天皇稱爲"小國之君",這令夜郎自大的幕府深感不滿。毫不奇怪,殷弘使團立刻被驅逐出境,而在日本受到的侮辱,也讓忽必烈終於決定,對這個"蕞爾小邦"採取強硬手段。

北條時宗在蒙古使臣抵達的同一年擔任幕府"執權(最高執政)",1284年病逝,篤信佛教,這是他晚年時期的畫像。在統治期間,他除了要面對忽必烈的咄咄逼人,還受到國內此起彼伏的武士叛亂的威脅

最初,這種手段只是外交上的警告,但很快便上升到武力威脅。事實上,就在殷弘使團離開後不久,便在九州外海綁架了兩個叫塔二郎和彌二郎的漁民,這兩個人隨即被帶到了大都,一看到宏偉的宮殿和城牆,便被眼前的景象驚得說不出話。在回國之後,他們幾乎是原封不動地按照忽必烈的要求,轉述了蒙古帝國的強盛——這則消息立刻在日本激起了軒然大波。

之前,日本人一直將九州視爲軍事要地,但相關的防禦卻十分薄弱。如果一個外交使團都能隨便綁架人口,那麼一支蒙古大軍更可以輕易登陸。出於對蒙古入侵的擔憂,北條時宗迅速做出了部署。他給親信少貳景資起草了一份命令——而後者也是當時鎌倉幕府的心腹重臣。就在少貳景資率領部隊前往九州安營紮寨時,忽必烈也開始爲遠征日本集結大軍。

少貳景資像,出自《蒙古襲來繪詞》,蒙古和日本的兩次戰爭中,他都是前線將領。戰爭結束後,由於與幕府官員之間不合,他在一次武士內鬥中被殺,時年40歲

這支部隊由數百艘高麗戰船組成,漢族-蒙古聯軍和高麗人各佔了二分之一,其中最高指揮官是蒙古人忻都,副將是漢人劉復亨,擔任支援的是朝鮮人洪茶丘和金方慶。無可否認,由於主力部隊都投入到了同南宋的戰爭中,因此統轄行動的其實都是一些二流將領,他們的海戰經驗更是相當有限,但一個不容忽視的事實是,從唐朝到成吉思汗時期,東亞已經有600多年沒有發生過真正意義上的海戰,而且在志得意滿的忽必烈眼中,即使是一支二流的軍隊,也足夠橫掃這個"蕞爾小邦"上的一切。

陷落的前哨

在上古時代,日本和朝鮮半島曾經連成一體,即使經過45萬年的板塊作用,在日本四島和東亞大陸之間,最窄的地段也只有180公里,而對於從大陸前往日本的船隻來說,這裏也必然是揚帆起航的最佳地段。1274年11月2日(陰曆10月3日),遠征軍也正是從此處出發,直到看見一座灰黑色的孤島時才逐漸停下——遠征軍看到的這個島嶼名叫對馬,頗爲諷刺的是,當地也是上古倭人渡海劫掠朝鮮的中轉站。

日本和朝鮮半島間的、對馬海峽(又名朝鮮海峽)地圖,注意其中紅字指示的對馬和壹岐,這兩座島嶼上,上演了兩場前哨戰

由於被大海環抱,對馬一年差不多有10個月都被海風吹襲,它的環境並不適合耕種,反而非常適合成爲海盜的藏身之地。

對馬人出海劫掠的歷史,可以追溯到唐代,但長期的肆虐之後,他們終於突破了日本政府能容忍的底線。就在忽必烈東征前28年,從九州派出的惟宗氏家族抵達了對馬,他們幾乎一跳下甲板,就同當地的豪族進行了火併。接着,這個家族迅速改換了姓氏——這就是後來日本"宗"姓的起源。對此,有一種荒誕又合理的解釋:由於朝鮮和中國的姓都是單字——這樣,宗家就能更加體面地同之前的受害者展開貿易。

當家主之位傳到宗助國時,這個武士政權已經穩固了半商半匪的統治,但蒙古人大軍的到來,突然讓這個島嶼處在了戰火的前沿。就在蒙古艦隊出航的第三天,島主宗助國突然被下屬的呼喊驚醒,一場火災降臨在島上的神社,接着,成羣的白鴿飛來聚集在神社屋頂——而自古以來,白鴿就被認爲是八幡大菩薩的信使。武士感到,它也許是來自上天的警告,因爲就在遠方的海面上,隱約出現了遮天蔽日的帆影。

宗助國迅速率部下奔向了海灘,看到了浩浩蕩蕩的入侵者:第一批登陸的蒙軍超過1000人,是宗助國手下的10倍。雖然兵力懸殊,但武士們很快佔據了海灘旁的一片叢林:在樹木的阻擋下,蒙軍的優勢無從發揮,只能忍受150米外凌空飛來的箭雨。

"宗助國的最後",但在這場交鋒中,從開始他和武士們就沒有任何勝算

蒙古軍的傷亡持續增加。在整隊完畢後,他們幾乎毫不遲疑,就對森林中的敵人展開反擊,他們的勢頭如同排山倒海,幾乎瞬間摧垮了武士們的隊列。《宗氏家譜》記載了他們的最後時刻:宗助國在馬上拉弓放箭,右馬次郎(宗助國之子)緊緊地在後面跟進,僅剩的十幾名手下奮勇爭先,當他們死於亂軍之中時,對馬之戰也劃上了句點。

戰役的結局是血腥的。按照蒙古軍隊的慣例,由於對馬島沒有投降,士兵們被允許盡情擄掠。至於宗助國等人的頭顱還要扮演一個角色,這就是對壹岐島上的日本守軍進行威懾。在當時,鎮守壹岐的是落魄貴族的後代平景隆,這支守軍能提供的抵抗非常有限,面對密如飛蝗的箭雨,平景隆的部下幾乎在瞬間被殺死。夜幕降臨,蒙古人退回到戰艦上過夜,而日方甚至無法堅守灘頭陣地,第二天,平景隆返回主城,在殺死妻兒之後引火自焚。

就在蒙古軍隊在島嶼上大肆搶劫之時,逃離壹岐的船隻把噩耗帶回了日本。

平景隆和家人在主城內自殺

"元寇襲來"

對馬和壹岐的陷落,標誌着蒙軍計劃的第一步已經達成——而他們的下一步就是日本本土。在一座白布圍成的帳幕中央,日方的最高指揮官少弐景資觀察着這支艦隊,在他周圍插滿了帶菱形家紋的戰旗,這種家紋被稱爲"寄掛目結"。表明他是顯赫的、藤原氏家族的後代。

此時,他得到的消息是——蒙古軍隊在屠殺對馬、壹岐兩島後,又入侵松浦半島沿岸,日方再次大敗;而映入他眼簾的景象是:蒙古戰艦已經在博多灣下錨,船隊東起箱崎,西至今津,齊頭並進,如潮如湧。

關於當時敵人艦隊的兵力和人數,日方的表述非常模糊,因爲它幾乎超出了這個國家的想象,至於同時期的朝鮮史料提供的數字卻非常精確:這支艦隊有900艘戰船,15000名蒙古、女真及漢族士兵、5600名高麗兵士和6700名高麗水手。此外,艦隊還配屬有大量輔助人員,比如船工、木匠、小販等等,除此之外還有將領們的家眷和僕從,以及各種爲戰利品而追隨軍隊的人。

對蒙古帝國的大軍來說,東征日本的艦隊只是一小部分,但它足以具備強大的心理威懾力;而在另一方面,少貳景資甚至不需要爲統計部下擔心——事實上,他只要用手數一數就沒有問題:最初與入侵艦隊對壘的,只有大約3000名武士和隨從,更多的增援仍在趕來,但他們就像添油般投入了戰場——很顯然,雙方的實力對比非常懸殊。

這種差距很快產生了立竿見影的影響,午前時分,兩軍的第一次交戰就令景資備受打擊,從後來中國和朝鮮的記錄上來看,這是一場蒙古大軍佔絕對優勢的戰鬥,這種差距既來自兵力上的差距,也來自武器和戰術上的對比。

現代油畫:在元軍列陣時,衝向灘頭的日本武士

在一本名爲《八幡愚童訓》的小冊子中,作者(一名僧侶)帶着驚訝記錄道:在一場"日本式的戰鬥"中,武士的首要任務是尋找有價值的敵將,然後展開一對一的搏鬥;而"蒙古人的戰鬥"居然是排成方陣一擁而上,憑數量優勢將敵人殲滅。

不僅如此,雙方的裝備也截然不同——在衝向嚴陣以待的蒙古大軍時,只有少數日本士兵擁有全副的鎧甲,他們也並不知道,自己將面對一支經歷過技術革命的軍隊,而這場革命,已經改變了戰爭的規則和形式,也將讓他們的勇武不堪一擊。

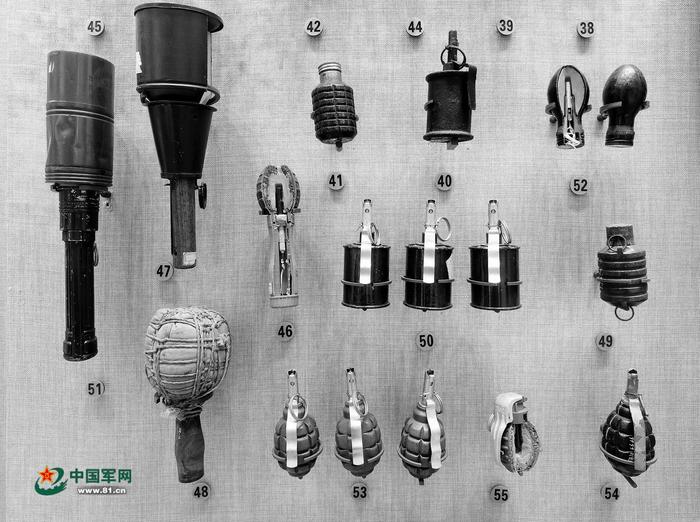

這場革命的主題是鐵與火。蒙古軍隊的另一個優勢,恰在於其使用的各種火藥,比如拋射的"震天雷",它們有時也被稱爲"霹靂炮"。沒人知道蒙古人是何時、具體從誰手中學習了火器製造技術,但他們學習得很快。這些超出想象的武器很快給日本人帶來了恐慌。

正如《太平記》中的描述,這些炸彈"形如車輪,聲震如霹靂,光閃似雷電",但對一些勇猛粗鄙的日本武士來說,這種武器只是讓他們變得更加暴躁。29歲的竹崎季長就是其中之一,在松樹掩映的小路中,他騎在一匹灰黑色的矮種馬上,身旁伴隨着四名身着輕甲的"郎黨"(隨從)。在崎嶇不平的林間小路上,不斷有受傷的士兵從他們身旁經過。這種景象讓竹崎的部下產生了好奇——他們都來自九州西部的肥後國,受貧窮和歧視的刺激,他們必須離開自己的家園,以尋找一個獲得封賞的機會。在不假思索的情況下,竹崎一行朝着交戰最密集的鹿原地區奔去。

大概過了一個小時,他們在殺聲最高處看到了期盼的場景:在初冬暗淡的陽光下,一個龐大的蒙古方陣正在進攻。經過短暫的猶豫,他們幾乎是目中無人地衝向了蒙古梯隊,但令人驚訝的是,其遭遇的不是自報家門的敵方武將,而是密如飛蝗的炸彈和弓箭,這些武器立刻在進攻者當中製造了一場浩劫。

情況很快出乎了竹崎季長的預料:他的戰馬倒在了敵人的弓箭齊發之下;一顆裝滿火藥的"震天雷"在他頭頂爆炸,原來墨綠色的鎧甲被鮮血染紅——在這千鈞一髮的時刻,另一名叫白石通泰的武將策馬趕到,將竹崎季長拖出了交戰區。

事實上,竹崎季長這樣的傷者已經是幸運兒,在混戰之後,多數膽敢衝陣的武士已被射成了刺蝟。在生死時分,竹崎季長觀察了這些敵人,並看到對方穿着淺紅和淺黃色的皮質盔甲,並且攜帶着頭盔和三張弓——此時他的感覺,儼然就像我們打量來自另一個星球的生命。

《蒙古襲來繪詞》中,竹崎季長衝向蒙軍時的景象,其中對參戰者的描繪,爲我們提供了當時軍隊盔甲服飾的第一手記錄

這股紅色和黃色的洪流洶湧而前,日本人手足無措。爲做最後的抵抗,日方的統帥——少弐景資已經下令將部隊撤退到"水城"。但所謂的"水城"不是一座城池,而是一條綿延1.2公里、高14米、建於7世紀的夯土防禦帶。在歷史上,它曾不止一次給日本人以抵抗"唐朝入侵"(這些入侵只存在於日本人的想象中)的信心,但經過6個世紀的風吹雨打,到1274年,這道防線已經開始衰朽。

水汽的侵蝕、此起彼伏的地震令它不斷地崩塌,而"水城"腳下上演的也完全是一副淒涼景象:武士的隊列越來越稀疏,蒙古大軍則伴着呼喊聲步步緊逼。少弐景資甚至可以清楚地看到,一支數千人的敵軍正在鑼鼓聲中前進。爲了更好地指揮,一位身高超過兩米的元朝將官更親自衝向最前沿,試圖帶領士兵發起攻擊。

景資立刻拉弓放箭——按照日本方面的描述,因爲"八幡大菩薩"的保佑,這名蒙古將軍應聲倒地,被簇擁着,在視野中漸漸消失了。景資並不知道,這一箭擊中的不是別人,恰恰是蒙古軍的副指揮官——劉復亨。

油畫:少貳景資射傷劉復亨,這次突然事件成了戰鬥的轉折點

"劉復亨,劉通之子,襲父職爲行軍千戶,隨嚴實攻佔安豐、通、泰、淮、濠、泗、蘄、黃、安慶諸州。"《元史》中這樣描述劉復亨的事蹟,但真正使其功成名就的,卻是1258年、四川的苦竹隘之戰。在接下來的三年中,蒙古大軍一次次被居高臨下的南宋人擊退,但在這樣的血戰中,劉復亨卻一次次帶隊向苦竹隘前進。

"苦竹隘西北東三面嶄絕,深可千尺,猿猱不能緣以上下也。其南一塗,一人側足可登,不可並行。"有人描述了進攻者的困境,擔任脅從的漢族軍隊傷亡尤其慘重,但這些血淋淋的屍體,也成了劉復亨獲得蒙古人信任的途徑。在苦竹隘之戰結束後,這位將軍的生涯扶搖直上,被封爲鳳州等處經略使、昭勇大將軍,進而成爲蒙軍主將忻都的副手——不僅如此,和勾心鬥角的朝鮮軍官們不同,也只有出身漢族的劉復亨,真正做到了對蒙古政權忠心耿耿。

對久戰不克的蒙古人來說,這次意外如同壓垮駱駝的最後稻草。的確,只要堅持背水一戰,蒙古大軍確實能憑藉裝備和人數優勢血洗對方——但最根本的問題是,作爲一次突襲,他們只攜帶了有限的給養,而這些給養正在一點點耗盡。

按照古代作戰的模式,一支勞師襲遠的軍隊,物資只能通過掠奪解決,然而在這次遠征中,蒙古人一直未能突入內陸,自然不可能有平民供他們擄掠。不僅如此,對習慣乾燥氣候的蒙古和朝鮮來說,九州也並不是一個理想的交戰場地,在他們視野所及之處,彷彿不斷有瘴氣從這片被海水浸透的荒涼土地上升起。

失望情緒從上到下籠罩了遠征艦隊,也籠罩了蒙古的最高指揮官忻都,與此同時,另一位朝鮮將領洪茶丘也開始向決心孤注一擲的將領金方慶施壓,在遭到痛斥後,後者最終沉默地放棄了抗議。

經過幾個時辰的討論,忻都和劉復亨最終說服其他將領放棄了進攻。在趁着夜色撤退途中,他們將所有的房屋付之一炬,並拋下了1500名行動遲緩的老弱殘兵。當第二天清晨、陽光灑向戰場時,遮天蔽日的艦隊已經消失了,只有不計其數的船隻殘骸漂浮在海面上,或卡在礁石間奄奄一息,因爲一場暴雨在夜間席捲了船隊。一份報告寫道:"對馬島1艘,壹岐130艘,小呂島2艘,志賀島2艘,宗像2艘,其他地區9艘。"而這僅僅是擱淺的數字,至於沉沒的蒙古船隻,其中只是提到:"數量非常多……根本無法統計。"

在風浪中掙扎的蒙古-高麗艦隊

懸而未決的戰事

作爲第一次"蒙古襲來",1274年的戰鬥其實非常短暫,更像是忽必烈心血來潮的試探之舉;但耐人尋味的是,雙方都寧可把戰況描繪爲自己的勝利:元朝的史書中展現的,是忻都和劉復亨"遇倭兵十萬,擊敗之",只是由於弓箭耗盡纔不得已撤兵;而日本人炮製的戰爭神話是,在"八幡大菩薩"的庇護下,"鎌倉男兒"如同天神下凡,先是在地面戰場以少勝多,接着又依靠颱風將入侵者掃蕩殆盡。

但真相介於兩者之間。日方在戰術上從沒有獲得優勢,雖然海上的風暴摧毀了入侵艦隊,他們在正面較量中的傷亡遠遠大於蒙古軍。而在蒙古方面,雖然這次遠征讓他們損失了幾乎一整支艦隊,但登陸的大軍已經達成了目標,這就是給日本武力警告,從這個角度說,其中的損失並非不能承受。更重要的是,一旦南宋被征服,只要假以時日,一支龐大的艦隊將再次出航,這次他們的目標是將日本變成蒙古人的殖民地,而在參與第二次遠征的10多萬將士中,就有文章開頭提到的吳萬五等人——只是,當戰戰兢兢地登上船隊時,這些苦役和征夫並不知道,這次遠征將以怎樣的結局收尾。