一百年前,這三個江陰青年燃燒熱血青春,光芒閃耀華夏!

1919年5月4日,五四運動爆發

如同一道閃電照亮了歷史的天空

2019年5月4日,五四風雷整整過去一百年

一個世紀以來

無數仁人志士爲了民族,爲了國家

拋頭顱灑熱血

歷史見證着他們的犧牲與功績

今天

當我們重溫那段轟轟烈烈的歷史

不由地想起

陳獨秀、胡適、李大釗、魯迅

周作人、錢玄同等一批發起新文化運動的

仁人志士

▲五四時期劉半農和他的同事們(從左至右沈士遠、周作人、劉半農、沈尹默、馬裕藻、沈兼士、徐祖正、蘇民生、錢玄同)。

在這支隊伍中

有一股讓我們爲之驕傲的江陰力量

他們是被譽爲“劉氏三傑”的

劉半農、劉天華、劉北茂三兄弟

一百年前

在那個風雨如晦的時代

他們三兄弟的韶華時光是如何發光發熱的呢?

在江陰城內西橫街

有一座粉牆黛瓦的江南傳統民居

這座民居三開間兩進深,建於清代末年

並不怎麼起眼

可是院子門口的牆上卻掛着曾任新華社社長、

文化部部長、國務院新聞辦公室主任的

朱穆之題寫的牌匾:

劉氏兄弟紀念館

這裏,是劉氏三兄弟的家

草長鶯飛的季節

帶着對“劉氏三傑”的敬畏

我們從這裏探尋他們的青春印跡

劉半農

江蘇江陰人,原名壽彭,1891年5月29日出生於西橫街,著名的五四新文化運動先驅、文學家、語言學家。

五四新文化運動的先驅“教我如何不想她”

1891年5月29日,劉半農便出生在西橫街

和四周嘈雜的環境相比,老宅顯得寧靜而莊重

經由大門進入主廳,在朝南的耳房中

一張劉半農親自設計的書桌擺在靠窗位置

這是劉氏兄弟故居籌建之初從北京大學收集來的

算是將劉半農的氣息帶回了故土

凝視這張歷經歲月打磨的書桌

彷彿能看到一百年前在書桌前奮筆疾書

爲五四運動搖旗吶喊的劉半農的身影

從戎不成

文壇上他殺出舊文學營壘

文人的筆桿子端起來照樣能當槍使

▽

▲中華書局,劉半農曾在此擔任編譯員一職。

在中華書局任職編譯員期間

劉半農先後在《時事新報》《小說界》等刊物

發表40多篇他翻譯和創作的小說

逐漸在文壇嶄露頭角

▲《福爾摩斯探案全集》第一冊封面。

▲豪華的編譯陣容。

英國狄更斯的《倫敦之質肆》

俄國列夫·托爾斯泰的《此何故耶》

俄國屠格涅夫的四篇散文

丹麥安徒生的《皇帝的新衣》

高爾基的《二十六人》

這些世界名家的作品最早都是由劉半農翻譯的

中國最早演出的歌劇《茶花女》

《福爾摩斯探案全集》

最早也是由他組織翻譯的

▲劉半農翻譯的《茶花女》。

劉半農翻譯的

大多是具有進步意義的世界名著

這些作品對開拓國人視野、吸收外國文化、

啓迪民衆智慧有着不可低估的作用

“五四”先驅,文學革命的急先鋒

罵倒王敬軒,一出“雙簧”轟動京華

▽

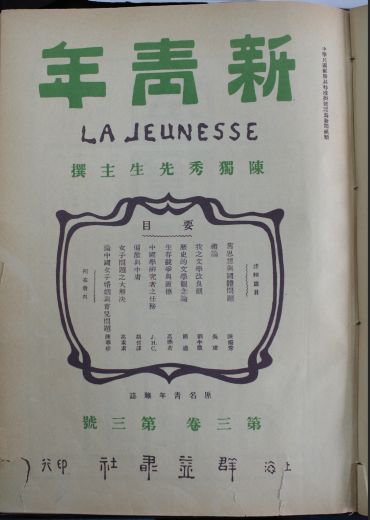

1917年開始,劉半農擔任北大預科國文教授

先後在《新青年》上發表

《我之文學改良觀》《復王敬軒書》等文章

對文學革命從形式到內容都提出深刻見解

並對反對文學革命、爲封建舊文學辯護的觀點

痛加批駁

▲《新青年》雜誌刊劉半農文章《我之文學改良觀》。

市博物館副館長刁文偉研究劉氏三兄弟多年,在他看來,劉半農屬於新文化陣營中的“激進派”,他在五四新文化運動中的貢獻主要體現在對統一國語、小說、雜文、白話詩、歌謠、翻譯等方面的突破和創新。在這其中,他和錢玄同合作演出的一場“雙簧戲”、“她”和“牠”字的創造是那場運動中的亮點。

▲五四運動中的劉半農

刁文偉介紹,1918年,錢玄同化名王敬軒在《新青年》上刊登了一篇《文學革命之反響》的文章,提出了反對文學革命以及爲封建舊文學辯護的主張,頑固地維護封建倫常,惡毒攻擊白話文學。而後,劉半農撰寫了《復王敬軒書》一文同時在《新青年》上發表,在這篇文章中,劉半農嬉笑怒罵、條分縷析地逐一進行了批駁。這出“雙簧戲”是新舊文學論爭中的著名事件,有力地推動了文學革命的進程,許多青年學生在此影響下接受了新文學的觀點和主張,充分表明了劉半農堅定的文學革命態度和戰鬥精神。

▲劉半農(左一)與北京大學國文教授合影。

一首《教我如何不想她》

開創“她”時代

▽

“五四”之前,中文沒有“她”“牠”兩字

劉半農首創“她”“牠”(後簡化爲“它”)

以區別第三人稱的陰性和無生物

▲1926年,趙元任爲《教我如何不想她》譜曲,創作中國第一首流行音樂。1936年,趙元任灌錄唱片,原聲演唱此歌。

天上飄着些微雲,地上吹着些微風。微風吹動了我頭髮,教我如何不想她?月光戀愛着海洋,海洋戀愛着月光。這蜜也似的銀夜,教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底魚兒慢慢遊。燕子你說些什麼話?教我如何不想她?枯樹在冷風裏搖,野火在暮色中燒。西天還有些殘霞,教我如何不想她?

▲劉半農與妻女合影。

這首詩本名《情歌》

後以《教我如何不想她》爲題在《晨報》上發表

是劉半農寫給結髮妻子朱慧的詩歌

也表達海外遊子對祖國母親的思念之情

劉半農在這首詩裏大膽地首創了“她”字

被用來象徵女性,與“他”區分開來

自此之後,代表女性的“伊”不見了

取而代之的是“她”

一個“她”字

唱出了中國知識分子愛國思鄉的情懷

更讓女性的魅力得以突顯

開創了中國語言文學的新時代

在“五四”新文化運動和文學革命的戰旗下

他首倡新式標點

是白話詩歌的拓荒者

收集創作現代民歌的帶頭人

永遠開拓的雜文家

實驗語音學的奠基人

他還是博學多才的“跨界之王”

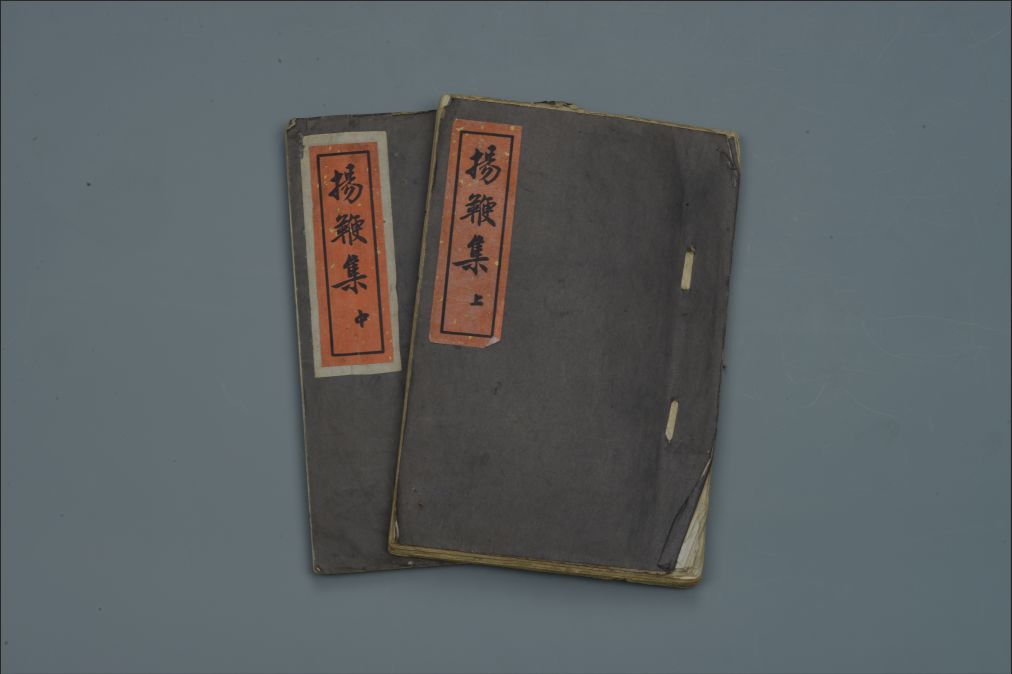

▲劉半農的《瓦釜集》。作爲我國新詩史上第一部用方言寫作的民歌體新詩集,在中國現代文學史上具有里程碑的意義。

▲《揚鞭集》

▲《半農雜文》

▲《中國文法通論》

左右滑動查看更多

劉半農建立了語音樂律實驗室

成爲中國實驗語音學的奠基人

他先後創制了劉氏音鼓、聲調推斷尺、

最簡音高推斷尺、四聲模擬器等語音實驗儀器

還藉助研究語音的儀器測試古代樂律

▲劉半農語音實驗照

▲劉半農發明的語音實驗儀器

左右滑動查看更多

除了在語言文學等方面有建樹外

劉半農在書法、攝影等方面

也有較爲突出的造詣

▲1927年、2000年兩版《半農談影》。劉半農所撰寫的《半農談影》,成爲中國第一部探討攝影藝術的著作。

左右滑動欣賞劉半農攝影作品

不落的星光

▽

遺憾的是,作爲新文化運動中的主將

難得的學術精英,劉半農卻英年早逝

1934年6月

爲了完成《四聲新譜》《方音字典》

和《中國方言地圖》的編寫

劉半農冒着酷暑深入綏遠、內蒙一帶

考察方言和民俗

途中不幸身染“迴歸熱”

由於耽誤治療

回到北京後於7月14日逝世,年僅44歲

摯友趙元任深情地題寫輓聯:

十載湊雙簧,無詞今後難成曲;

數人弱一個,叫我如何不想他。

魯迅給予高度評價:

我願以憤火照出他的戰績,免使一些陷沙鬼將他先前的光榮和死屍一同拖入爛泥的深淵。(《且介亭雜文·憶劉半農君》)

中國新文學研究的先行者蘇雪林

在《東方曼倩第二的劉半農》一文中

這樣評價劉半農:

五四前後,他卻是一位才名藉藉,鋒芒顯露的人物,雖不足與陳、胡方駕,卻可與二週並驅。事實上他對新文學所盡的氣力,比之魯迅兄弟只有多,不會少。

從才子到闖將,從戰士到名士、從詩人到學者

劉半農在那樣一個新舊文化大搏殺的時代

向着光明向着真理苦苦求索

雖然英年早逝,但他取得的成就和貢獻

足以彪炳史冊

一門三傑 劉氏三兄弟留下寶貴文化遺產

劉半農兄弟共三人

除他之外

二弟劉天華、三弟劉北茂也在各自領域卓有建樹

他們對於理想窮盡一生的熱愛、追求和發奮

爲後人留下了寶貴的文化遺產

劉天華

江蘇江陰人,原名壽椿,中國現代民族音樂事業的奠基者、作曲家、演奏家、教育家。對傳統中國音樂及民族樂器改革作出了開創性貢獻,是中國現代民族音樂的一代宗師。

在天華文化中心北廣場上

有一組劉天華雕像,每每從雕像前經過

總能感覺到一曲《光明行》在耳畔響起

▲劉天華《光明行》工尺譜手稿

劉天華從小受民間音樂薰陶

學習胡琴、琵琶、箏等表現出驚人的音樂天賦

17歲時

劉天華考進上海開明劇社的樂隊

更廣泛地學習了各種西洋樂器

並開始嘗試用音樂語言來表達自己的喜怒哀樂

1915年父親去世

自己又患病失業

在貧病交加中劉天華自學二胡

他從作曲章法和演奏技法上創新

創作出了一曲既悽清婉約又充滿抗爭意味的

二胡獨奏曲《病中吟》

該曲對於二胡藝術發展起到了脫胎換骨的作用

令二胡這種不登大雅之堂的樂器走上了藝術舞臺

成爲中國民族樂器的代表

▲民國高亭公司黑膠唱片:劉天華《病中吟》(1918年)。

劉天華的音樂創作成就,主要在民族器樂曲方面

共作有《病中吟》《良宵》《光明行》等

十首二胡曲、三首琵琶曲、一首絲竹合奏曲

編有四十七首二胡練習曲、十五首琵琶練習曲

還整理了崇明派傳統琵琶曲十二首

▲劉天華《十面埋伏》工尺譜手稿

▲劉天華改良使用的二胡

▲劉天華彈琵琶使用的銀指甲(帶盒)

左右滑動查看更多

此外

劉天華在改良二胡、改良記譜

改進國樂、推廣國樂教育等方面

也發揮了巨大作用

1930年,他花費數月時間以聽寫記譜方式

爲即將赴美演出的梅蘭芳譜寫了五線譜的

《梅蘭芳歌曲譜》

這是中國最早以科學記譜法整理戲曲音樂的創舉

▲劉天華著《梅蘭芳歌曲譜》。

劉天華對我國民間音樂也做了許多整理工作

他就是因爲在天橋收集“吵子會”鑼鼓譜

在與民間藝人接觸中

不幸染上猩紅熱病醫治無效而病逝

時年僅37歲

▲劉天華在家中庭院向民間藝人學記鑼鼓譜。

劉半農曾在《書亡弟天華遺影后》裏寫道

“二胡地位本庸微,自有天華乃登上品。”

劉北茂

江蘇江陰人,原名壽慈,中國民族音樂大師、作曲家、演奏家、教育家,他是劉天華事業的忠實繼承者和發展者。

劉北茂29歲即成爲北京大學英語教授

是名重一時的莎士比亞研究專家

劉天華去世後

爲了繼承兄長“改進國樂”的遺志

劉北茂改習音樂

在40年的辛勤創作中

他始終堅持繼承民族音樂的優秀傳統

並對外來音樂文化作了吸收與借鑑

他創作的《漢江潮》《前進操》《漂泊者之歌》

等百餘首作品同他的爲人一樣

具有樸實、真摯的特點

既有鮮明的民族風格,又富有創新精神

作爲一名音樂教育家

劉北茂一生教樂育人,愛生如子

不僅給學生以藝術薰陶

更注重對學生的人格塑造

培育出了一屆又一屆的

音樂教育、研究和演奏人才

在1932年劉天華英年早逝之後

至20世紀60年代這一階段

劉北茂以二胡教學、演奏、創作三方面貢獻

爲劉天華二胡學派和二胡藝術事業發揮了

承前啓後、填補歷史空白的作用

▲劉半農夫婦與兄弟劉天華(左)、劉北茂(右)合影

劉氏三兄弟在我國文化藝術事業發展史上

留下了輝煌足跡

時至今日

經常有仰慕者從全國各地慕名來到劉氏兄弟故居

向他們獻花

從昔日生活細節感受他們的成長之路與輝煌成就

打響名人品牌,以名人文化助力城市發展

我市歷來重視發揮名人影響力

用好“劉氏三傑”名人資源助力城市發展

劉氏兄弟故居於2013年被國務院公佈爲

全國重點文物保護單位

將劉氏兄弟故居視爲珍貴文化遺產

進行保護性利用

小到一桌一椅

儘可能真實還原當年的場景

江陰市博物館在館內常設劉氏兄弟業績館

收藏和保存了400餘件劉氏兄弟遺物

以文字介紹和實物展示的形式

對劉氏兄弟取得的成就進行直觀展示

同時設立志願者講解團隊義務提供講解服務

講好名人故事

孫元之是江陰市博物館的一名“小小講解員”

她講得最好的就是“劉氏業績館”

2017年,她報名參加了

“中國故事——

全國博物館優秀講解案例展示推介活動”

並獲得了“學生組優秀講解員”獎

在自己獲獎的同時

她的講述也讓更多的人得以深入瞭解

劉氏三兄弟的故事

▲孫元之

用好劉氏兄弟留下的寶貴音樂財富

擴大二胡在全國的影響力

從1995年起

江陰先後舉辦

“天華杯”全國青少年二胡、琵琶大賽

紀念劉天華音樂會

中國江陰劉天華民族音樂節

長三角江南絲竹展演等活動

每逢盛會,名家雲集

不僅造濃了音樂氛圍

爲音樂人士提供了更多的養分補給

更讓“民樂之鄉”江陰享譽全國

傳承二胡藝術

我市於2011年啓動“二胡進校園”活動

在全市小學普及二胡班

目前,全市14所學校開設了37個二胡班

平均每年有2000多名學生與二胡結緣

去年10月

“江陰,教我如何不想她”江陰城市主題展覽上

飽含深情的合唱《教我如何不想她》

在上海浦東機場鄉愁小棧展廳響起

來往旅客在熟悉的曲調中駐足觀展

更好地瞭解了江陰

走進了有着深厚文化積澱的暨陽古城

從江陰走出的“劉氏三傑”

伴隨着中華民族的苦難風雨

不斷追求進步,追求真理

是中國五四運動以來進步知識青年的歷史縮影

他們的傳奇人生

印刻着敢爲人先、勇於創新的江陰精神

他們爲自己爲家鄉更爲民族增添了

極爲鮮彩亮麗的篇章

他們留給後人的不僅是那些

令人歎爲觀止的學術成果

更重要的他們的滿腔熱血

爲振興中華孜孜以求奮鬥不止的愛國主義精神

值得後人繼承學習!

編輯:Arale

記者:何潔瓊

部分資料來源:江陰市博物館、江陰紀事、百年巨匠、《江陰人文風情》

一起爲青春點亮