冯小刚翻身记,和他的3位贵人

摘要:在王朔众人的引荐之下,冯小刚结交了当时北影厂长和紫禁城影业的总经理,三个人一拍即合,决定重新振奋中国的电影。冯小刚一直把王朔当成自己的精神领袖,而那个时候王朔也正好缺钱,于是冯小刚又反向推荐了王朔的《你不是一个俗人》,韩三平和张和平看了小说之后很感兴趣,立马拍板拍摄,这部电影正是后来挽救中国电影市场票房和开辟中国贺岁档的《甲方乙方》。

文| 云纳君 【别被营销号占据你的时间,但你可以关注我】

1956年,北京,冯小刚出生了。

童年的冯小刚,父母离异,他也就从大院里面搬到了胡同里,相比起王朔,姜文那代在大院里面土生土长的孩子的京圈“少爷”们,冯小刚的身份有些“掉价”,在京圈桌宴之上,他总是坐在末席。

自打那时起,冯小刚就憋着一股狠劲,所谓三十年河东,三十年河西。他注定会成为那个在中国家喻户晓的电影导演。

不过在冯小刚成为名导之前,那个时代还是属于京圈的时代。

所谓“京圈”,看起来是“北京圈”的意思,但实际上它不是正儿八经成立的“组织”,它就是坊间流传起来的民间称谓,就跟我们经常说的“一个院子玩大,以后做事互相搀扶”是一个意思。

现在的京圈可能看起来很“神秘”,但实际上最初就是由一帮大院长大的孩子凑在一起的交际圈,基于父辈的功勋与经历,他们在封闭的环境内长大,让他们一定程度上与大社会隔离了,但同时却也塑造了这群大院子弟的共性,这样使得他们成为一个特殊的群落和现象。

姜文也曾在《阳光灿烂的日子》里面回忆起,那段肆无忌惮的青春,他经常和朋友们在后院里面放肆的追赶。没错,姜文也是正儿八经的大院子弟,王朔,郑晓龙,叶京,叶大鹰,这些后来注定会被写入中国影视历史的人也都是来自大院。

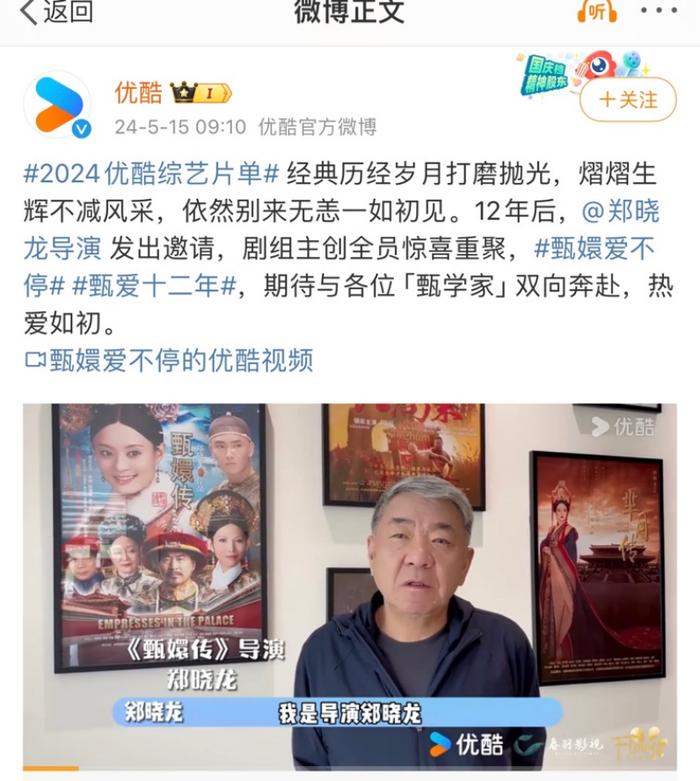

后来,这群大院子弟赶上了市场和影视的萌芽,并引领了一代洪流,姜文的《阳光灿烂的日子》,王朔的《动物凶猛》《玩的就是心跳》,郑晓龙的《甄嬛传》,崔健的《一无所有》更是标志着中国摇滚乐的诞生。

在互联网和娱乐圈如洪水般涨潮的时候,这群大院孩子组成的文艺圈,也逐渐被媒体给冠以“神秘的京圈”的称呼,即便他们的时代已经落下序幕,但那些周边的八卦新闻至今都被后人所津津乐道。

高中毕业之后,冯小刚顺着时代潮流去部队的文工团里边当兵,他是能吃苦能干事的人,进去之后没多久就被提干,穿的是四个口袋的军服,而那个时候战士的军服也就两个口袋。

冯小刚本以为自己能够凭借着个人努力,在文工团里面能够再上一层楼的时候,结果遇上了裁军,冯小刚也就失业了。好在他个人成绩出色,从部队出来后就转业去了当年的北京城建开发总公司,依旧拿着笔杆子就文艺宣传类工作。

因缘巧合之下,冯小刚认识了当年在北京电视艺术中心做主任的郑晓龙,那年郑晓龙还没拍《甄嬛传》还只是个电视台的小主任,但他是正儿八经的总后院里面出身的孩子,京圈里的人,台里的人事调动都是郑晓龙一把手抓,冯小刚自然不会错过这个机会。

那段时间里,冯小刚天天陪郑晓龙喝酒吃饭喝茶就想图个机会,郑晓龙也是接受过高等教育的人,他一眼看穿了冯小刚的心思,但是见冯小刚如此的真诚,就把冯小刚邀请到台里面跑跑腿。

那个时候,冯小刚虽然不起眼的剧务,偶尔帮美工打杂的,但是早在1987年上映的《凯旋在子夜》中,冯小刚就突显了自己的美术功底,最后成为了正式的“美工”。

别小瞧“美工”这个职业,在那个年头会画“布景”的美工课不多,现在中国电影的领军导演之中,张艺谋是北电摄影系毕业的,贾樟柯是北电文学系毕业的,也就是陈凯歌是北电正儿八经的导演系毕业。

冯小刚虽是野路子出身,但他的学习能力和模仿能力极强,为人也是圆滑处世,他特点会说话和夸人,尤其是在背后夸人。

正如他自己贺岁片中的小人物那样,他极为挣扎和隐忍,用微笑去面对每一次的难为和嘲讽,又极为功利的抓住每一个出现的机会,他做的不过就是在权势者所赐予的一点空间内,好好的活下去。

他的电影之所以能够在市井中备受欢迎,正是来源于他自己的生活经历,他的早期拍的电影,其实拍的就是他自己。不过真正改变冯小刚命运的,还是他结交了王朔。

1985年的某天,郑晓龙在片场空隙时,翻看一本杂志大笑。

冯小刚见状马上凑过去问:谁呀,把您乐成这样?郑晓龙把书递了过来,说:王朔,我认识一哥们。

冯小刚接过杂志一看,原来是正是王朔著作的《浮出海面》,不过当年的王朔还没那么出名,但冯小刚记下了王朔的名字,

于是,这才后来有了那一出,冯晓东做东,请王朔和郑晓龙在燕京大饭店吃饭。

冯小刚虽然是自然熟的个性,但这些都基于他台面下的功夫。在他和王朔见面之前,他早已把《浮出海面》看了不下于数十遍,再加上他超强的学习和模仿能力,自然而然把王朔夸的头头是道。

王朔是处女座,带有点匪气的文人,但见到生人又比较腼腆,只能够迎合着尬笑,对于冯小刚的盛誉又十分的精神。那天以后,冯小刚正式进入王朔的朋友圈。

不过冯小刚还是那个美工冯小刚,在王朔攒的饭局之上,冯小刚都处于末席的地位,主要他来自普通家庭,而其他人都是八大院出身的孩子,每次在饭局上,冯小刚永远都是听的最认真,陪酒最狠的那个,他的成名史也总是被坊间说成陪酒史。

1991年,王朔和马未都,郑晓龙弄个剧本,也就是后来家喻户晓的《编辑部的故事》,那个时候投资方,演员,剧本都给谈妥了,就只差开机拍摄了。

可就在这个档口,剧本不见了,这把众人给急坏了,短时间内在赶出一本剧本不是什么难事,比较草稿的大纲还在,可偏偏这个时候王朔闹脾气不愿意写,而马未都正好有其他事要忙,抽不开身。

冯小刚站了出来,主动请缨担任编剧,既然有人愿意站出来,那就给机会,而冯小刚就凭借着自己超强的模仿能力,硬是把剧本写出了王朔的味道,这才让《编辑部的故事》顺利开拍。

有趣的是,开拍没多久之后,冯小刚说,最初的剧本又给找到了。

王朔对朋友是仗义的,在冯小刚凭借着《编剧部的故事》站立脚尖之后,王朔和叶京郑晓龙3位贵人以及其他京圈内的哥们一样提点着冯小刚,有什么电影项目和编剧项目都带上冯小刚。

冯小刚也在北京的一众影视圈内所小有名气,不过那个时候中国电影大环境不好,很多北影,中戏毕业出来的导演,好几年都没电影拍,大家都像拍电视剧,唯独冯小刚在电影圈内寻找翻身的机会。

在王朔众人的引荐之下,冯小刚结交了当时北影厂长和紫禁城影业的总经理,三个人一拍即合,决定重新振奋中国的电影。

那个时候北影厂长问冯小刚,能不能拍摄一部关于下岗热潮的电影,冯小刚说不行,大家伙都是在电影中获得解脱的,而不是找罪受的。

冯小刚一直把王朔当成自己的精神领袖,而那个时候王朔也正好缺钱,于是冯小刚又反向推荐了王朔的《你不是一个俗人》,韩三平和张和平看了小说之后很感兴趣,立马拍板拍摄,这部电影正是后来挽救中国电影市场票房和开辟中国贺岁档的《甲方乙方》。

1997年,冯小刚凭借着《甲方乙方》一举成名,华谊也找上了门来,而那一年王朔却出事了,王朔彻底自国内待不下去了,那个时候正还有纽约出版商邀请他去出书,于是就去了美国。

在去美国之前,他对冯小刚说:咱们分开吧,他们是冲着我来的。你有机会活,不要一起死。

冯小刚在京圈众人沉寂的那几年里面,大展拳脚,那个时候他还是有情怀的,别人都希望他拍商业电影,拍喜剧片就够了,冯小刚偏要拍《一声叹息》。这次,没有葛优,没有王朔,但是电影票房也依旧大获成功,这是冯小刚第一次证明了自己。

自打那个时候开始,坊间总说,张艺谋和陈凯歌的电影有一种电影贵族的优越感,而冯小刚的电影是平民的“自卑感”,冯小刚也知道自己身上的“自卑”,但他老是在和自己较劲,他不服气。

冯小刚虽然功利,但却并非无情,他是个念旧的人。他不在意坊间流传的八卦,也不在意后来叶京和王朔这些年对他的嘲讽,他当面端茶向叶京和王朔赔罪,时间磨掉了鄙夷,只剩下了青春岁月的热血。

王朔消失的那几年里面除了写小说之外,还写了几个剧本。后来冯小刚的《非诚勿扰》大卖、王朔觉得剧本很有意思,有自己的味道,于是他打电话给冯小刚。

「那小刚你这个还挺有意思的,我一看我老觉得我有下嘴的地儿。」王朔说。

冯小刚一听高兴了:「那你要有兴趣的话,要不然你弄一个续集。」

王朔确实起了兴致:「行,咱一块。原来我觉得犯贫这嗑我都快不会写了,你把我这想写小说的劲儿逗起来了。」最后,王朔借《非诚勿扰2》用自己的语言和方式聊了一把生死。

2010年冬天,冯小刚发了一条微博:

现在有的时候,开车忽然忙忙叨叨的,好多事儿都推了,就往王朔那钻一趟,我说你干吗呢,他说我自己呆着呢,然后就在他们家旁边小饭馆,他说怎么着,咱们是自个儿做还是那儿。到那儿,不知不觉两个人一瓶白酒喝下去了,其实也经常是老在说过去的事儿,说说梁左,说说震云还是二十几年前这几个朋友的这些事,说完了,酒足饭饱,然后可能就陷入到一种僵在那儿呆着的时候,王朔说走了走了回去了睡吧,坐在车上,你就觉得,舒服。

2013年9月7日,王朔的女儿王咪咪在北京大婚,王朔却不敢参加女儿的婚礼,冯小刚站出来救场。

2016年,叶京的处女座电影《记得少年那首歌》上映,冯小刚亲自站台宣传……

冯小刚还是缺乏魄力和魅力,他没有办法向贾樟柯,姜文,张艺谋和陈凯歌那样艺术到底,更没有电影中的那股哲思与底线。他的折中电影创作理念,劣根性的思想意识,注定它的电影会走下坡路。

在时代的浪潮之中,以吴京的《战狼2》,郭帆的《流浪地球》,文牧野的《我不是药神》为中心电影人和电影工业开始崛起,而此时的冯小刚也开始失语,逐渐远离电影舞台的中心,就像当初那帮京圈的哥们失语一样,冯小刚再也回不到1997年