解放軍靠什麼打贏戰爭?繳獲武器總量巨大,比兵工廠造出來的還多

摘要:上述戰場繳獲的武器裝備數量,大大超過了解放區軍工生產的數量,戰場繳獲成爲了解放軍武器裝備的主要來源,保證瞭解放戰爭的作戰需要。中央和各大戰略區反覆強調,要把戰場繳獲作爲取得作戰物資的主要途徑,作爲實施作戰物資保障的主要方式。

(文/南疆烽煙正十年)俗話說:“兵馬未動、糧草先行”。後勤保障,是決定軍隊戰鬥力的重要因素,是決定戰爭勝負的重要因素。實施後勤保障有兩種途徑,一是後方供應,一是戰場繳獲(也就是孫子所說的因糧於敵)。

通常情況下,後勤保障往往立足於前者,即自身的後方供應,憑藉充足的物資儲備和順暢的交通運輸爲前方部隊克敵制勝提供堅強有力的物質基礎。同時,把戰場繳獲作爲一種輔助手段,用以彌補作戰物資的不足。

但我們回顧解放戰爭的歷史就會發現,當時解放軍的後勤保障恰恰與這一常規反其道而行之。不是依賴後方供應,而是依靠戰場繳獲。這種不走尋常路的物資保障方式,取決於當時解放區的經濟狀況。

抗日戰爭勝利之後,解放區擁有一億人口,近四分之一的土地,並且迅速擴大,逐漸連接起來。加上開展土地改革和大規模的生產運動,使得物資儲備有所增加。

但是畢竟大多數解放區是較爲貧瘠的鄉村,基本上沒有控制擁有現代化工業設備的城市。武器裝備和軍械物資的生產很少,給養物資和被服裝具也不足以自給,還遠遠不能滿足戰爭的需要。

因而,解放軍在戰爭中的物資保障,不能按照常規去進行。中央和各大戰略區反覆強調,要把戰場繳獲作爲取得作戰物資的主要途徑,作爲實施作戰物資保障的主要方式。

《解放戰爭第二年的戰略方針》中就明確指出:“以繳獲敵人的全部武器……補充自己,主要向敵軍和國民黨區域求補充,只有一部分向老解放區求補充。”

電報中強調,“糧食、彈藥、被服一切從敵軍敵區取給”。10月11日,軍委給各野戰軍發去《關於西北戰場的作戰經驗》的電報,要求各地轉變思想,“一切取給於敵,不靠後方接濟,大大減少民夫、大車、節省糧彈”。電報最後指出:“即使有後方接濟,亦決不可存依賴之心,必須將重點放在依靠前線,依靠野戰軍,從前線自己解決問題”。

陳毅根據中央精神,在幹部會議上也作出瞭如下指示:“現今大規模戰爭一面要靠後方兵工生產的支持,一面更要靠戰場上的繳獲,特別某些器材不是我們生產自給條件所能解決的,更要靠在戰場繳獲中取得補充。”

1947年10月10日,《中國人民解放軍總部關於重新頒佈三大紀律八項注意的訓令》發佈,“一切繳獲要歸公”被作爲三大紀律之一提了出來,要求一切戰場繳獲,都必須由上級機關集中控制,根據客觀需要,統一分配,以充分發揮繳獲物資的作用。

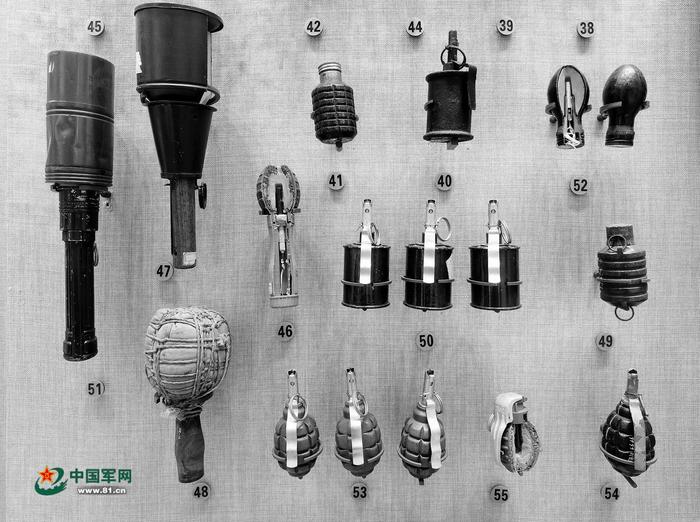

在整個解放戰爭中,戰場繳獲的物資數量相當可觀。僅武器裝備一項就有:

各種火炮54430門、長短槍3161912支、各種機槍319958挺、擲彈筒21462個、槍榴筒15191個、火焰噴射器228具、飛機189架、艦艇200艘、坦克622輛、裝甲車389輛、機車1016輛、汽車22012輛、騾馬195475匹、各種子彈5.07億發、各種炮彈5527400發、手榴彈3635800枚、炸藥1458800斤。

上述戰場繳獲的武器裝備數量,大大超過了解放區軍工生產的數量,戰場繳獲成爲了解放軍武器裝備的主要來源,保證瞭解放戰爭的作戰需要。

“沒有槍沒有炮,敵人給我們造!”

蔣介石這個“運輸大隊長”,當得可真不賴!