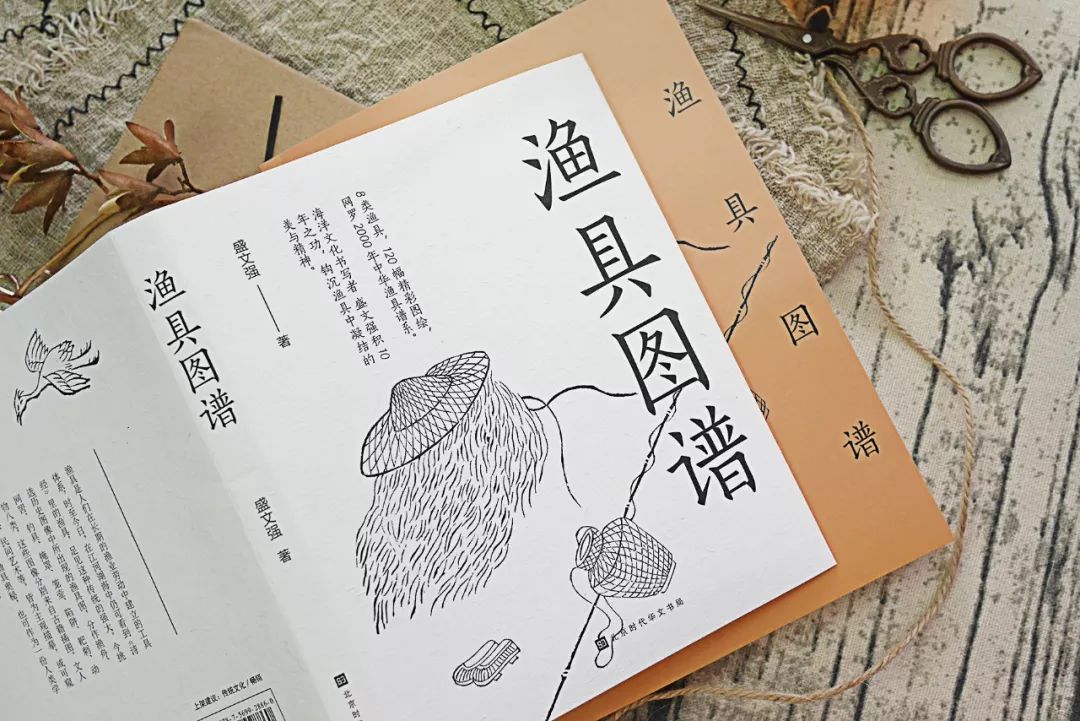

《漁具圖譜》呈現漁具的美與精神

這是選書邦第868/1000次圖書推薦

偷得半日之閒,

尋得一份歸返自然,

放曠閒適的閒情雅趣。

漁具是人們在長期的漁業勞動中建立的工具體系,時至今日,在江河湖海中仍可看到《詩經》裏的漁具,足見這種傳統的強大。

《漁具圖譜》網羅8大類120種漁具,輔以120幅精彩圖繪,全面呈現2000年中華漁具史示了漁具質樸之美。漁具製作和運用的不斷升級伴隨着人類文明的發展,反映了先民的生存智慧。

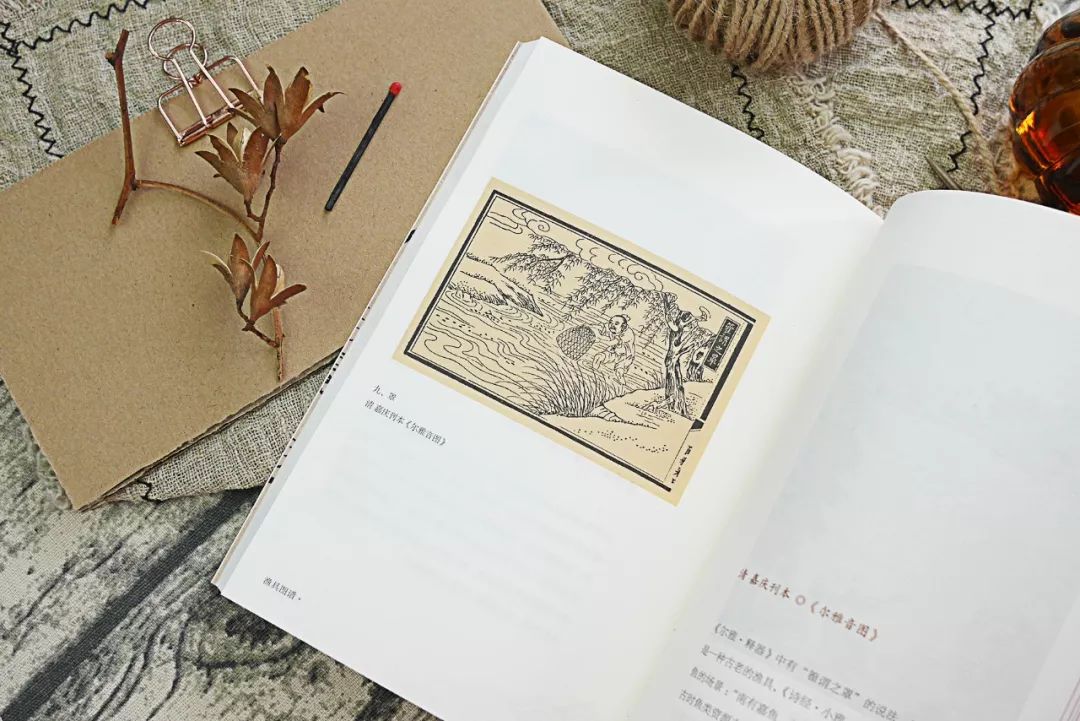

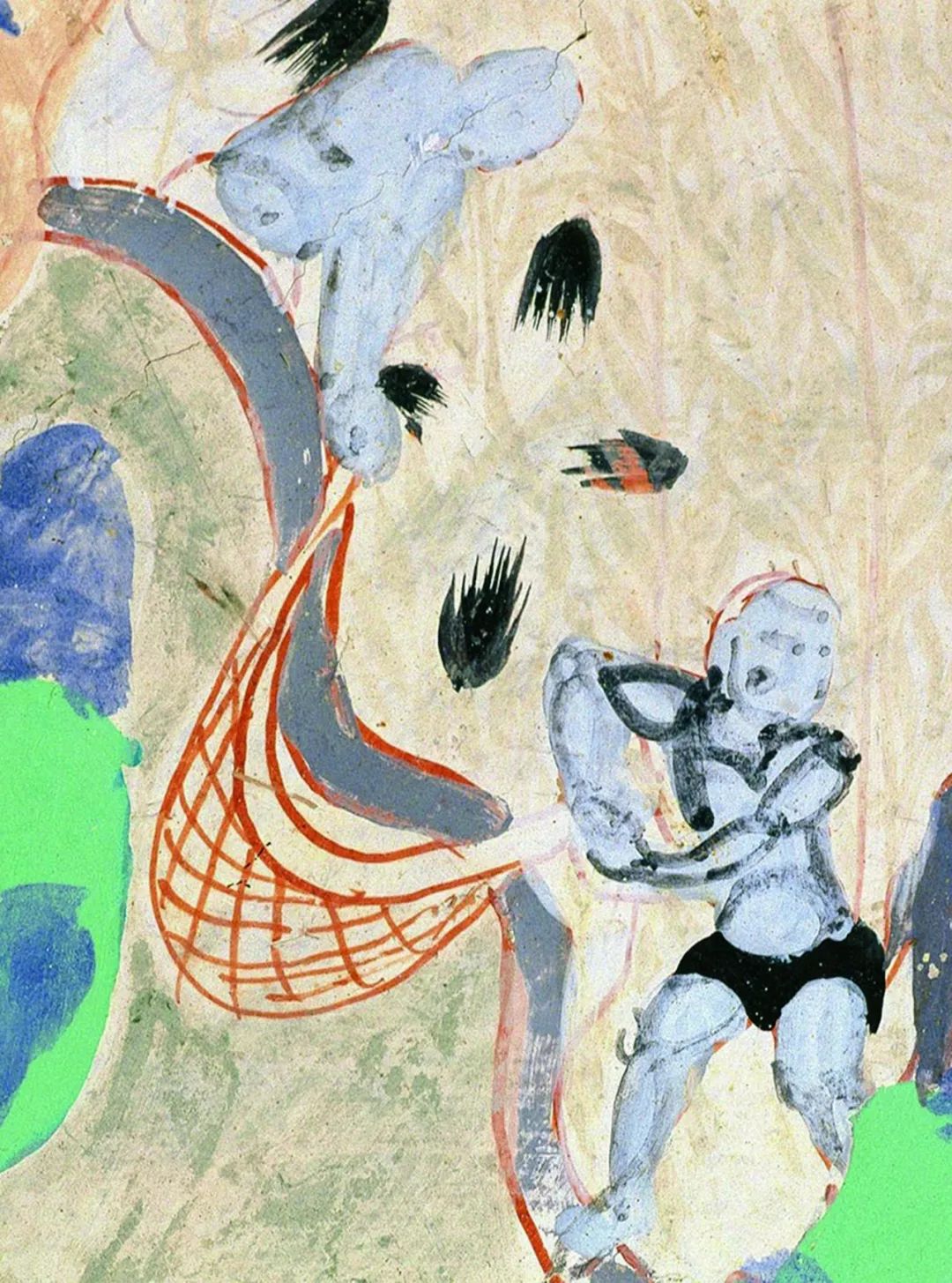

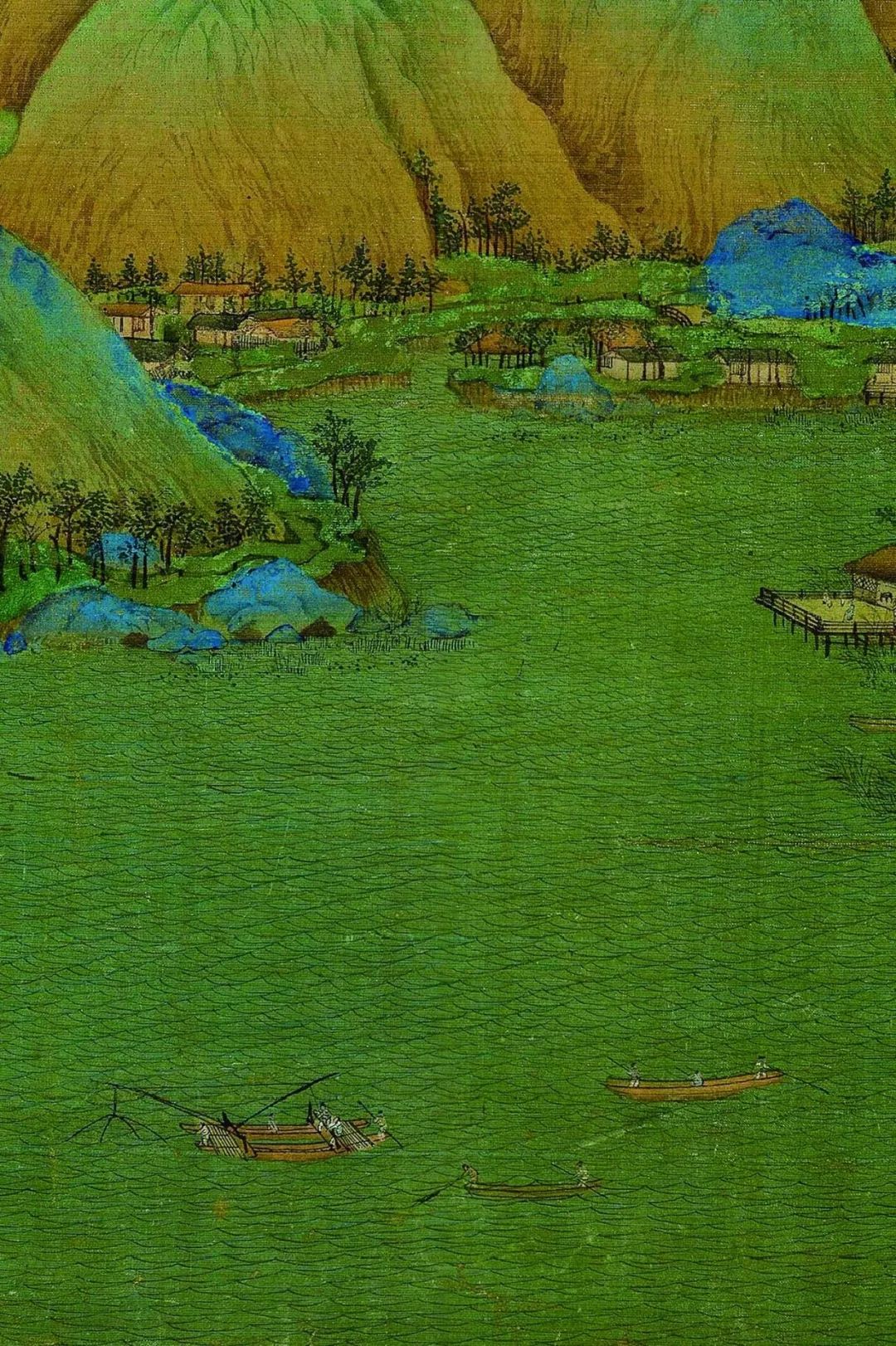

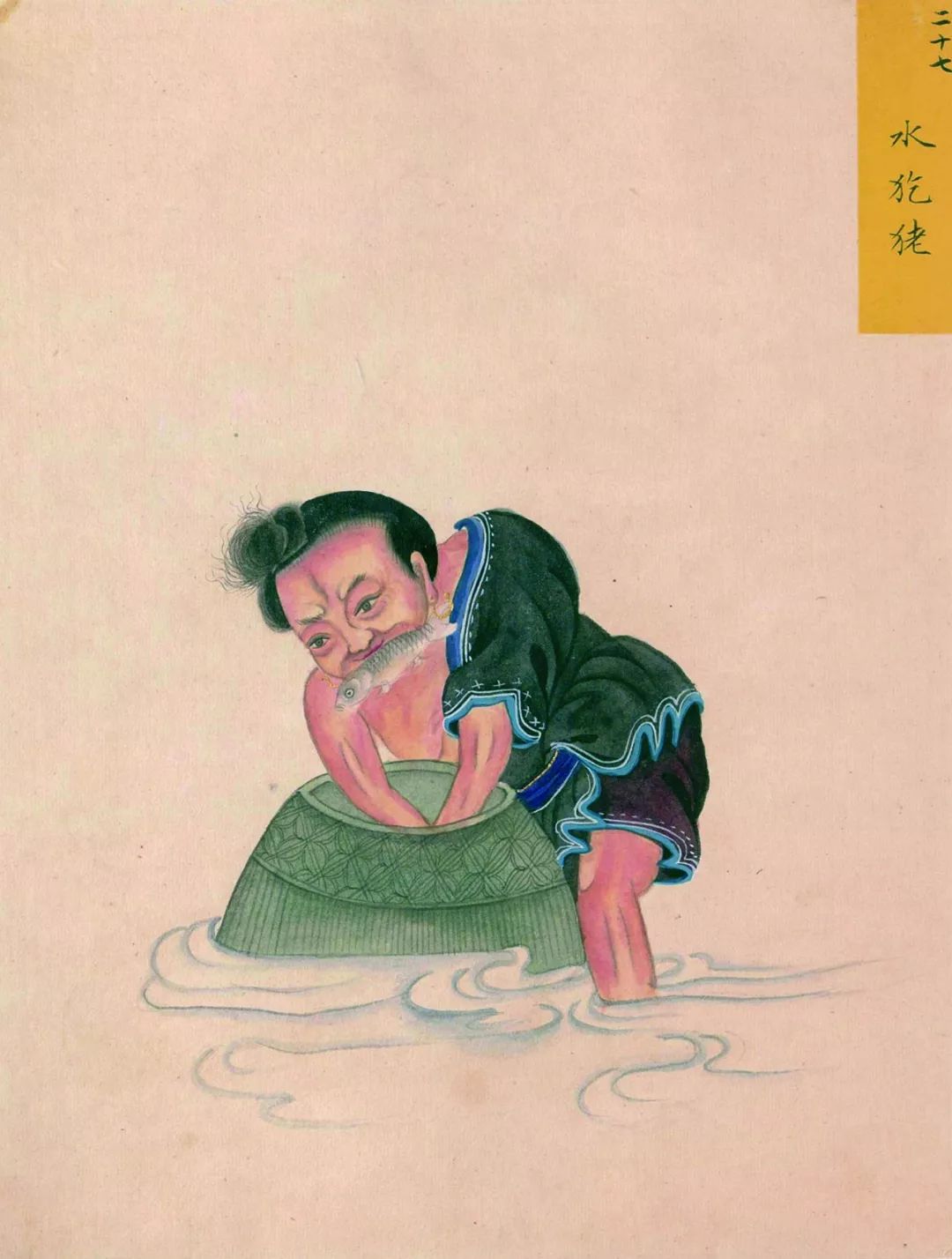

《漁具圖譜》挑選歷史圖像中所出現的漁具圖,分作漁舟、網罟、釣具、掩罩、籠壺、陷阱、耙刺、動物八類,這些圖像分別來自古籍插圖、文人繪畫、民間藝術等,皆爲主觀描摹,或可窺見歷史中的漁具奧祕,也可作爲一份人類學及民俗學的圖像志。

《漁具圖譜》向我們展示了一種與農耕文明截然不同的水鄉與海洋文化,展示了一種閒適、富足、詩意的水鄉生活。閱讀《漁具圖譜》,能讓人體會到一種悠然閒適、俯仰皆得的人生意趣,亦能滌盪煩憂,讓人在繁忙的都市生活中獲得精神的片刻小憩。

《漁具圖譜》自序

文 |盛文強

漁業的歷史可上溯到原始社會,先民傍水而居,在江、河、湖、海之畔,捕魚而食。漁網出現之前,先民在海濱及江河的捕魚方式還處於原始的階段:所謂一擊、二突、三搔、四挾。擊,就是擊打水族之法,用樹枝、石塊等將魚類擊傷或擊斃,從而獲取。突,就是刺殺水族之方法,工具是尖銳的樹杈,這是魚叉的雛形。至於搔和挾,則是捕捉棲息於泥沙中的貝類的動作。這四種動作,以及所採用的樹枝石塊等物,儼然是漁具的雛形。

後來,先民學會了用植物纖維編織成原始的漁網,從此漁業捕撈躍入了新的紀元。《易 •繫辭下》曰:“古者庖犧氏之王天下也,做結繩而爲網罟,亦佃亦漁。”庖犧氏即伏羲,上古時代有許多發明都歸到了他的名下,《抱朴子》則認爲伏羲觀察蜘蛛網受到啓發,“師蜘蛛而結網”。網的出現,是一件大事,漁獲量極大提高,捕魚者生產所得除了維繫自身生活所必需之外,還出現了大量剩餘,以物換物的原始貿易開始出現,人類社會因之有了深廣的變革。

從各地古文化遺址中出土的泥網墜、骨質魚叉、魚鉤等物,可以看到當時漁業的情況,尤其是各式各樣的網墜,說明與之相配套的漁網的多樣性。網墜有石質、陶質、骨質的,大小形狀不一,縫綴在網片的下緣,使漁網在水中充分張開,在拖動漁網時,網墜也會使漁網獲得更快的運動速度,從而有了更爲可觀的漁獲量。先民的智慧不止於此,浙江錢山漾遺址甚至還出土了具有“倒梢”的竹編魚笱,其入口有一叢漏斗式的竹篾,迎着水流的方向安置魚笱,魚蝦可以順着竹篾進入,但卻不能出,這種精巧的漁具,在新石器時代已經是常用之物了。

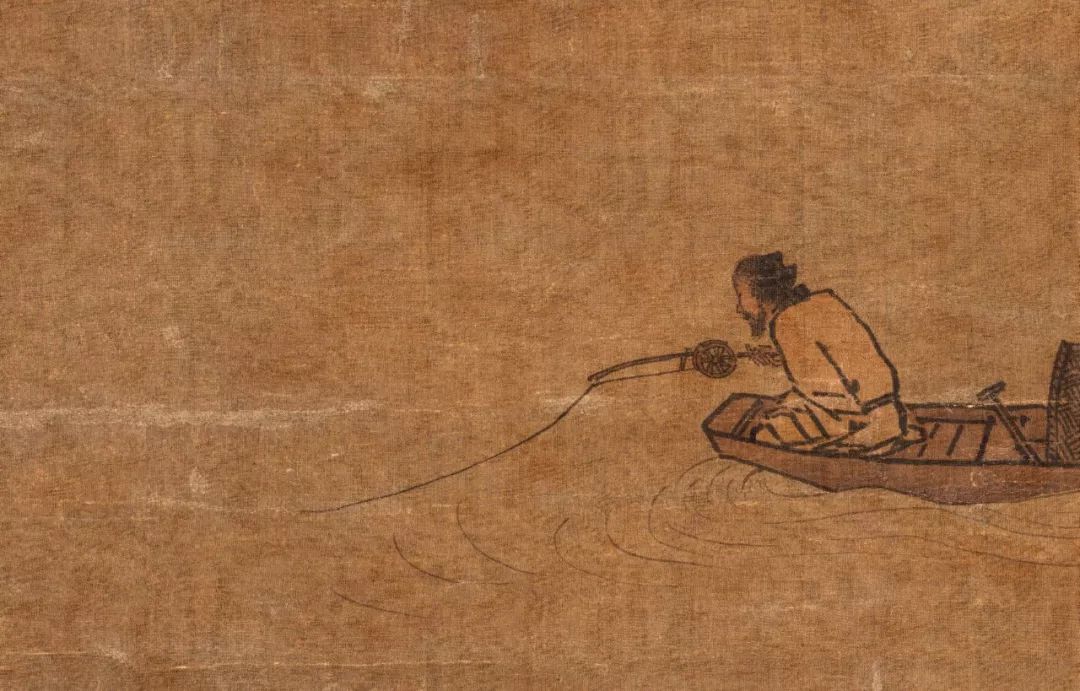

從殷墟甲骨文的記載中可以看到,商代已經開始使用不同的工具和方法來捕魚。漁具的細化出現在西周,種類和名目日漸繁多,在《詩經》中曾出現大量漁具的名目,可看做是西周漁具的集束式爆發。《詩經》中提到的漁具名目有網、釣、罛( gū)、罭( yù)、汕、笱、罶( liǔ)、罩、潛、梁等十餘種漁具漁法,這些距今已有兩三千年的漁具名稱,幾乎一直延續到現在。到了漢代,我們可以看到漢畫像中的漢代漁業景觀,大致有徒手捕魚、網捕魚、叉魚、釣魚、罩捕魚、魚鷹捕魚、水獺捕魚等多種方法。漢代漁業的燦然勃興,與休養生息的政策有關,也印證了當時水體環境優越,魚類豐富多樣,使漁具有了各類變體。《淮南子》曰:“釣者靜之,罛者扣舟,罩者抑之,罣( guà)者舉之,爲之異,得魚一也。”雖然用的漁具以及原理各不相同,但卻殊途同歸。

東晉時出現了滬,這是一種定置漁具,主要分佈在今上海一帶。那時黃浦江尚未形成,蘇州河直通東海,沿岸居民在海灘上置竹,以繩相編,根部插進泥灘中,浩蕩的竹牆向吳淞江兩岸張開兩翼,迎接着隨潮而至的魚蝦。後來,滬成爲上海的簡稱,在地名中保留下來。

晚唐詩人陸龜蒙《漁具詩十五首》前有小序,儼然是一份分類詳盡的唐代漁具史料:

天隨子漁於海山之顏有年矣。矢魚之具,莫不窮極其趣。大凡結繩持綱者,總謂之網罟。網罟之流曰罛、曰罾、曰罺。圓而縱舍曰罩,挾而升降曰置。緡而竿者總謂之筌。筌之流曰筒、曰車。橫川曰梁,承虛曰笱。編而沉之曰箄,矛而卓之曰獵。棘而中之曰叉,鏃而綸之曰射,扣而駭之曰桹,置而守之曰神,列竹於海澨曰滬,吳之滬瀆是也。錯薪於水中曰槮。所載之舟曰舴艋,所貯之器曰笭箵。其它或術以招之,或藥而盡之。皆出於詩、書、雜傳及今之聞見,可考而驗之,不誣也。今擇其任詠者,作十五題以諷。噫,矢魚之具也如此,予既歌之矣。矢民之具也如彼,誰其嗣之?鹿門子有高灑之才,必爲我同作。

在這篇序裏,許多漁具的名稱還是沿用了《詩經》的傳統,可見漁具的歷史淵源。在唐代的江南水鄉,漁具的種類已如此繁多,在熟練使用漁具的同時,陸龜蒙發現這些漁具“窮極其趣”,而且在歷代典籍中皆有記載,可以古今印證。

宋代時浙江出現大莆網,用兩隻單錨把錐形網固定在淺海中,網口對着急流,利用潮水,衝魚入網,這成爲東海捕撈大黃魚的重要漁具。宋代還出現了刺網,這是一種長帶狀的網,敷設在魚羣活躍的水域,刺掛或纏繞魚類,從而獲魚,周密的《齊東野語》稱之爲簾:“簾爲疏目,廣袤數十尋,兩舟引張之,縋以鐵,下垂水底。”這種漁網至今仍在使用。南宋時還有滾鉤之法,已經接近於現代的延繩釣,這是用一根主線結縛若干支線,支線上有鋒利的魚鉤,魚羣通過時,就會被密集的魚鉤掛住。《岳陽風土記》提到了這種漁具:“江上漁人取巨魚,以兩舟夾江,以一人持綸,鉤共一綸,系其兩端,度江所宜用,餘皆軸之,中至十鉤,有大如秤鉤,皆相連,毎鉤相去一二尺,鉤盡處各置黑鉛一斤。”,這類漁具的使用,使漁獲量大爲提高,有別於前代,漁具至此又有了一次飛躍。

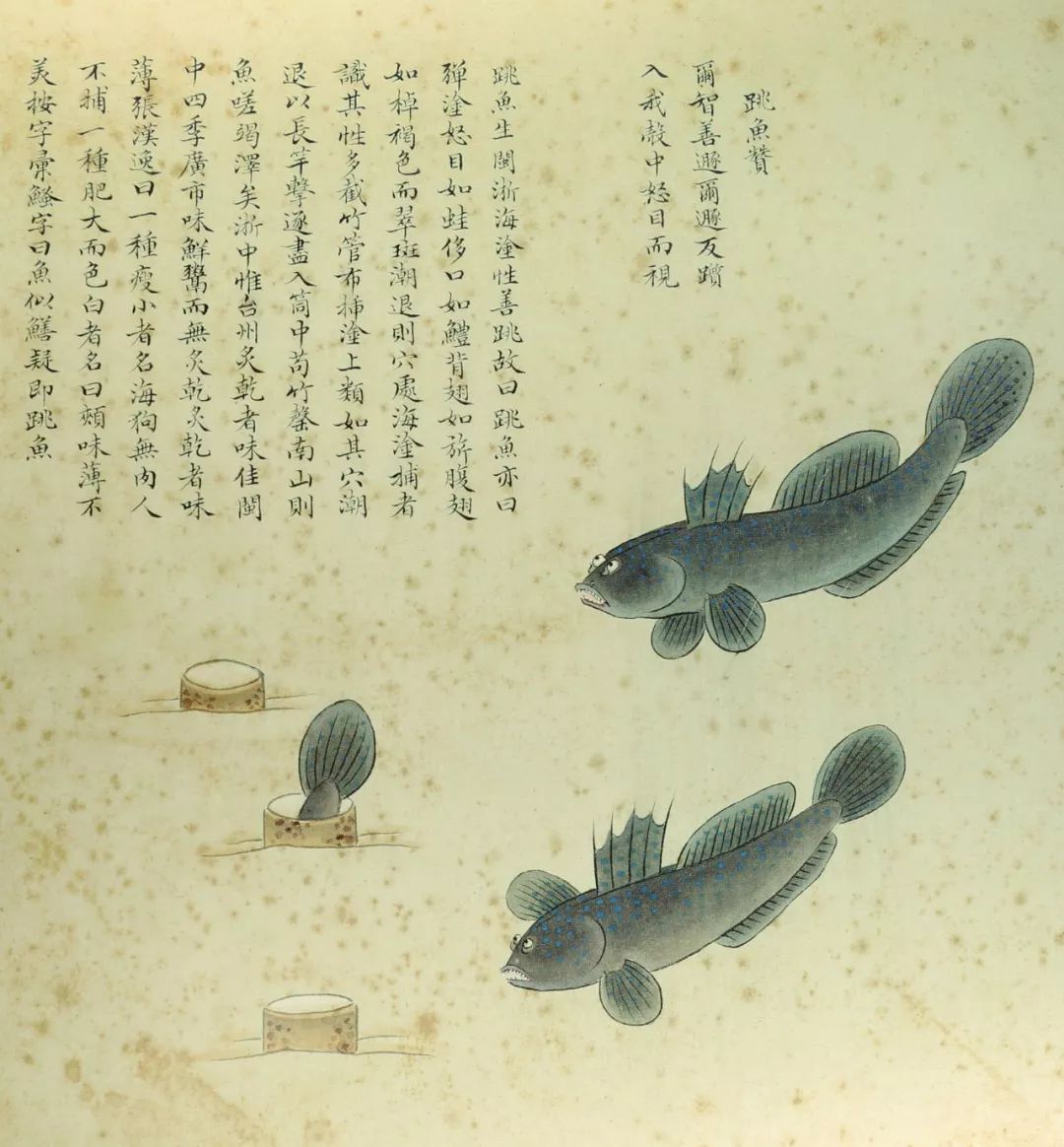

在工具之外,古人也開始馴養善於捕魚的動物,利用動物的捕魚習性,有着事半功倍的奇效。唐人段成式在《酉陽雜俎》中寫到了均州鄖鄉縣的百姓馴養水獺:“閉於深溝斗門內,令飢,然後放之,無網罟之勞,而獲利甚厚,令人扺掌呼之,羣獺皆至,緣襟籍膝,馴若守狗。”可見唐代馴養水獺的技術已經相當成熟,水獺與人的親暱也令人稱奇。

沈括《夢溪筆談》中記四川人養鸕鷀捕魚:“蜀人臨水居者皆養鸕鷀,繩系其頸,使之捕魚,得魚則倒提出之,至今如此,予在蜀中見人家養鸕鷀使捕魚,信然。”鸕鷀經人馴養後,養在家中,儼然家禽一般,四川人又稱鸕鷀爲“烏鬼”,有“家家養烏鬼”之說。

到明代,漁具的樣式日漸繁多,明代的《漁書》中專列了一章漁具,其中列舉的漁網名目有千秋網、枦網、桁網、牽風網、散劫網、泊網等,雜具有釣、罩、笱、鍤等,可見明代漁具的種類之多。

及至清末,狀元張謇有心興辦實業,奏請設立漁業公司,併購買漁輪“福海號”,進行拖網捕撈,這標誌着中國漁業的近代化。沈同芳參與其事,作《中國漁業歷史》,在總結清代漁具時,漁網和船舶都有了具體尺寸,體現了一種專業上的自覺。值得注意的是,該書也提到新式的漁輪“網大船快,電燈佐之,斷非粗笨淺隘舊有之捕魚船所可較量”,蒸汽動力的漁輪福海號的效率頗爲可觀,“日夜換班,約每日三網,每網八小時,每二十小時多可得魚七八千斤”。至此,漁具的古典時代已經悄然落幕。

漁具是人們在長期的漁業勞動中建立的工具體系,時至今日,在江河湖海中仍可看到《詩經》裏的漁具,足見這種傳統的強大。又因國土遼闊,漁具的地區差異也極爲明顯。今挑選歷史圖像中所出現的漁具圖,匯爲一編。這些圖像來自古籍插圖、文人繪畫、民間藝術等各類圖像系統,皆爲主觀描摹,或可窺見歷史中的漁具奧祕,體察漁具的審美意蘊,同時也可作爲一份人類學及民俗學的圖像志。

作者:盛文強

1984年生於青島,作家,海洋文化研究者。近年來奔走於渤海、黃海、東海及南海,致力於中國古代海洋文化研究,兼及海洋題材的跨文體寫作實踐,著有《漁具圖譜》(2019)、《漁具列傳》(2015)、《海怪簡史》(2016)、《島嶼之書》(2017)和《海盜奇譚》(2017)。