大洪水1918·五十七·你們選擇新祖國,我選擇死亡

前情回顧

因爲很多原因,我們這位匿名的作者朋友並沒有在一百年前的這一週裏繼續寫他的筆記,於公當然是因爲這是帝國滅亡的一週,於私我們得說,這個在一年多的時間裏懶洋洋的旁觀者終於在帝國滅亡的時刻行動起來了,所以他實在沒時間把他正在進行的種種行動付諸文字。不過我們發現有人很貼心地把他在其他地方寫的東西附在了這段失落的時光裏。比如今天的這一段文字原本是幾頁麗茲酒店的便箋,寫作時間應該是1919年的秋天,因爲內容是關於1918年11月初作者在柏林的見聞,所以被人仔細地用膠水貼在了最合適的位置。我們據此認定,肯定有人在兩戰之間整理過、甚至是研究過這位懶洋洋的軍人留下的文字,雖然我們還搞不清這背後是基於什麼原因。不過如果是爲了發表或者連載,我們得承認這個人的準備還是挺充分的。

如果說帝國的滅亡是一出古典悲劇,那麼在帝國滅亡之後再舉行一場審判更像是一出市井鬧劇。但即便是鬧劇,從不同席位上看的效果也完全不同。從我的角度上看卡爾·倫納先生和他的代表團的每一個成員,臉上都洋溢着殉道者的光輝。但在他們眼中縮在自己角落裏的我像不像猶大,這就不得而知了。事實上,當我偷眼觀察我們代表團裏的其他成員的時候,我覺得很多人的感受應該和我差不多,但無論如何《條約》已經簽署,一切都結束了。

說到《條約》,我得說馬薩里克博士的威望並沒有讓協約國在奧地利問題上花費更多時間。他們以一種驚人的懶散和輕率來擬定對奧和約,《條約》規定奧地利將廢除義務兵役制,志願人員組成的部隊人數也不得超過三萬,這一條無可厚非,因爲反正新共和國也養活不起軍隊了。但是條約草案裏還宣佈奧地利不得保留潛水艇,這一條宣佈的時候引起了奧地利代表團的一陣鬨笑。但反過來說或許這也正是馬薩里克博士想要的結果,只有協約國如此漠視中歐問題,纔可能讓協約國充當捷克人,哦對了還有斯洛伐克人的打手。

條約最後簽署了老帝國的死亡證明,同時宣佈戰敗國由兩個舊帝國的繼承者“德意志奧地利共和國”和匈牙利共和國來扮演,不過第二點目前還有疑問。匈牙利現在完全處在混戰狀態,如果萊哈爾的計劃順利,恐怕最後會有一個匈牙利王國來取代匈牙利共和國的角色。

短短的幾個月之間哈布斯堡君主國已經煙消雲散,除了被選中扮演罪魁禍首的兩個國家之外,舊帝國的其餘部分已經搖身一變成了戰勝國。在這個秋天聚集在凡爾賽的很多舊日袍澤已經分別成了待宰羔羊和無恥強盜,每一次目光交匯都會讓他們覺得臉紅。我聽說切爾寧伯爵選擇成爲一個奧地利人,爲此失去了他在捷克的全部財產,這讓我對這個人產生了更多的敬意。不過我聽說施瓦岑貝格大公最終選擇成爲一個捷克人,來保住他家的廣闊地產,我站在相似的立場上,也覺得無可厚非。這個世界如此瘋狂,但人們總還要繼續活着。

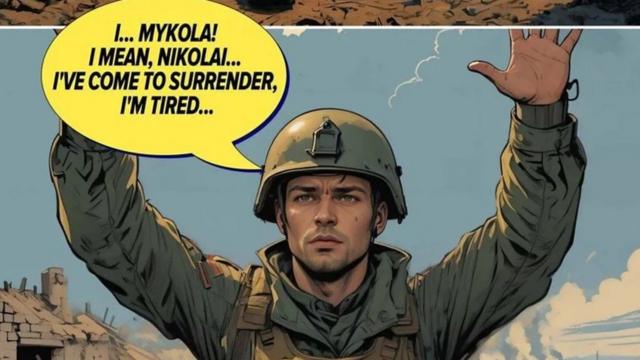

死是最簡單的,羅特近來非常迷戀這個主題,他跟我談了他聽到的一個故事。去年的最後時刻裏,一個戰地醫院裏有幾個來自我們帝國各個不同地方的受傷軍官,他們幾個月前還在同一條戰線上流血,但是當帝國崩潰的消息傳來,他們紛紛發現了自己的新祖國,並且爲了他們新祖國的領土而爭吵不休。只有一個上校沒有接受新祖國,他選擇了死。他穿上全套軍服,佩戴上已經作廢的勳章——那是他流血犧牲的回報,然後像一個軍人那樣死去。他的死打動了爭吵不休的所有人,人們此時才意識到其實他們依然是一羣傷兵,所謂祖國不過時他們這些傷員頭腦中轉瞬即逝的熱病。在安葬死去的上校時,他們用各自不同的語言齊唱帝國的國歌。

這個場面我不用閉上眼睛也能想象出來。我勸他把這個主題寫下來,但他說他也是從別處聽說的,所以不打算自己寫。我聽說在美泉宮的廣場上舊軍人們組織了一個焚燒軍旗的活動,我不知道他們什麼時候舉行,也不知道我還有沒有資格參加。但我覺得這種儀式和這種場面最終會在文學裏永垂不朽,無論是靠羅特還是靠其他人,我們這支軍隊裏有太多的作家和詩人也許這正是它打不贏戰爭卻勢將垂之永久的根源。

無論如何,隨着巴黎和會進行到這一步,協約國對戰爭責任問題似乎不太在乎了。戰爭期間製造的破壞、殺戮還有戰爭罪行當然還要追究,當然更重要的是賠償,但是對於發動這場戰爭本身的罪惡,似乎沒有人再感興趣了。這大概跟賠償主體已經不再是奧匈帝國和德意志帝國有關,過分追求製造戰爭的罪責反而可以突出這些新誕生的替罪羊國家的無辜。但還是有人對戰爭責任問題發表意見,可惜這些人在戰爭責任問題上的觀點膚淺得驚人,大概就跟去年十一月的我一樣,而美國代表的觀點很多時候則把我帶回1918年11月的柏林。這件事我原本就打算寫在我的本子上,但因爲那些事情的發生所以沒來得及。現在我的本子已經不在我手上了,所以我索性寫在這裏,看看什麼時候我能再把它們放到一起。

那是我離開柏林的前一天,施萊歇爾上尉來找我,一進門就說“老兄你這就要走了麼?”我點點頭,他靠在桌子上說:“你真該再等幾天,最多再等上一個月,你就能看到我們這個帝國的終結!”我回答:“我覺得我們那個帝國應該也撐不了一個月了。”於是施萊歇爾上尉湊過來說:“那好吧,看來我只能現在帶你去了!”

“去哪?”我問。

“去見馬克斯·馮·巴登,我們的帝國宰相。”施萊歇爾一臉嚴肅地說。

“現在見他還有什麼意義呢?”

“老實說確實沒有什麼意義了,但這事關一個軍人的榮譽,我擔保說要給你介紹,我就一定要讓你見到他。而且你就不想近距離觀察一下我們最後的帝國宰相麼?”說着他就奪下我手裏的東西拉着我下了樓,還一邊走一邊說:“相信我老兄,你天生就是一隻貓,我就是隨便把你扔在一個什麼角落裏,你也能找到你自己的樂子玩上一下午,何況這是去我們帝國的宰相府!”

不過當我們到達的時候,施萊歇爾上尉對眼前的場面顯然比我還喫驚。德意志帝國的宰相府已經是一副混亂的末日場面,各色人等進進出出忙忙碌碌,但這些人大多數看上去都不像是此前可以隨意進出宰相府的人。施萊歇爾上尉費了好大力氣才找到一個願意向他敬禮的軍官,想從對方口中搞清楚帝國宰相要舉行的招待會在什麼地方舉行。

“再也沒有什麼招待會了,長官!現在想找到宰相都不太容易,而且據說他躲起來了,也可能是病了,你們收到的日程表已經趕不上形勢了!”顯然這個軍官即使還在意禮儀,但說話卻同樣不客氣。

“那麼到哪能找到宰相?”施萊歇爾依然沒有放棄。“你們可以自己去找找,或者….”那個軍官在說話的時候以非常快的速度環顧整個大廳,然後指着一個正在上樓梯的人:“你們去問問施塔姆先生,他可能知道宰相在哪裏!”然後那個軍官就扔下我們走了。

施萊歇爾上尉以一種完全不符合禮數,但是非常符合當時場面的方式跑向那個叫施塔姆的人,成功地在主樓梯上攔住了他。我也只好跟過去。“這裏不是說話的地方,你們跟我來、”施塔姆先生對我們的唯一回答就是這句話,然後帶我們拐彎抹角地走進了一間小辦公室。他關好門然後示意我們坐下,我看了看周圍覺得這地方堆滿了檔案和文件,就像個檔案室。

“宰相再過一個小時可能會來,但也可能永遠都不會來,這要看斯帕那邊到底準備好了皇帝的退位詔書沒有。而且我懷疑即使真的宣佈要退位,宰相也很可能不會再來宰相府了——你們看看外邊,正常人都不會想來這裏了。”

“可幸好您還在這裏,”施萊歇爾冷嘲熱諷的毛病即使在有求於人的時候也沒有好轉,“您在這些檔案中間還有很多工作要做麼?”

“是啊。”那位施塔姆先生完全沒有聽出施萊歇爾挖苦的意思,而是非常嚴肅地說:“這些工作非常重要,因爲它關係到戰爭責任問題!”

“您說什麼戰爭責任?”施萊歇爾問。

“是的戰爭責任,戰爭已經失敗了,協約國一定會向我們索賠,而索賠的根本依據顯然是我們發動了戰爭。因爲我們發動了戰爭,所以我們應該賠償,但事實上我們並沒有發動戰爭!”施塔姆先生回答。我也被他的這番話逗笑了,於是說:“是的,對不起,施塔姆先生,是我們發動了戰爭!”

“你們?你們是誰?”施塔姆轉過頭看着我,施萊歇爾笑着說:“啊忘了向您介紹這位是我們盟國的軍官,來見宰相的。”

“你們!你們!我的朋友你可真是輕率!你覺得你們能發動一場世界大戰麼?”他這句話確實讓我一時啞口無言,只能回答:“難道不是因爲我們對塞爾維亞宣戰,導致了世界大戰麼?”

“注意上尉,我們的敵人將來就會讓我們接受這種觀點,因爲奧匈帝國對塞爾維亞宣戰導致了世界大戰了。”

“您覺得這不對?”施萊歇爾問。

“當然不對,奧匈帝國對塞爾維亞宣戰,最多能導致一場巴爾幹戰爭,爲什麼卻爆發了世界大戰?”

“難道不是因爲俄國威脅對奧匈宣戰,而且宣佈總動員,我們在要求俄國撤銷總動員的最後通牒之後對俄國宣戰,然後又對法國宣戰,戰爭才爆發的?”

“問題就在於總動員,你們都是軍人,顯然明白總動員的意義!”施塔姆先生的這番話讓施萊歇爾點了點頭。

“而且俄國人不是到7月29日才總動員,他們從7月24日開始就已經在進行局部動員了,當時他們宣佈局部動員只針對你們,”他說這句話的時候手指着我,“但我們通過情報發現俄國同樣加強了自己在西線的兵力。所以我們向俄國抗議,要求他們停止針對我們的軍事準備,結果怎麼樣?”

“結果俄國人在7月29日直接宣佈了總動員。也就是說俄國原本宣佈他們的動員不針對我們,但在我們要求他們作出保證的時候,他們直接宣佈了針對我們的總動員,我們只能向他們發出最後通牒,要求他們停止總動員。而俄國人對我們的最後通牒置之不理,我們只好對他們宣戰。所有參戰列強裏俄國是最早進行軍事動員的,他們7月24日就開始了戰爭準備,7月29日總動員,而相比之下你們!”他又用手指了指我:“你們是在7月31日才動員。”

“慢得可怕!”施萊歇爾這次又找到了挖苦的對象。

“而我們是在8月1日才動員,怎麼能說我們發動了戰爭!”

“那法國呢?施塔姆先生!我們總歸是主動向法國宣戰的吧!”施萊歇爾又問。

“法國和俄國有盟約,一旦俄國入侵我們法國必定會參戰,事實上我們從7月底就一直要求法國保證他們不會和俄國一起夾擊我們,但是法國人拒絕作這樣的保證。在俄國宣佈總動員的情況下,俄國的盟友有義務對我們作戰,而他們自己不肯保證不進攻我們,那我們還有什麼選擇?”

“那麼您的意思是說是俄國人發動了世界大戰?”

“俄國人在法國人的鼓勵下發動了世界大戰!事實上法國人對俄國的慫恿和鼓勵,是俄國人在7月危機裏決定無條件支持塞爾維亞人的關鍵,也正是俄國人的這種態度,最終導致我們面臨被東西夾擊,只能在他們做好準備之前先動手!”

施萊歇爾聽到這裏坐直了身子:“我覺得您說的很對施塔姆先生,這是您的研究成果麼?”

“是的,我正在進一步整理1914年7月裏我們和所有各國之間的電文和往來文件,我們在戰爭期間已經編輯了幾個文件彙編,但都不夠完整。現在戰爭結束了,我要整理一個最完整的版本,來向世界說明戰爭責任究竟在誰。”

“我覺得您的工作非常有意義,施塔姆先生!”

施萊歇爾走過去跟他握手,施塔姆則回答說:“看來您並不認識我啊上尉,我以爲我們之前見過。”

“老實說我是從樓下的軍官那知道您的姓氏的。但我覺得您這個時候在外交部從事的這項工作非常有意義,雖然對最終的和平條款並沒有什麼幫助!因爲決定戰爭責任的說到底是勝敗,而不是是非。”