这个时代,不应期待“定心丸”

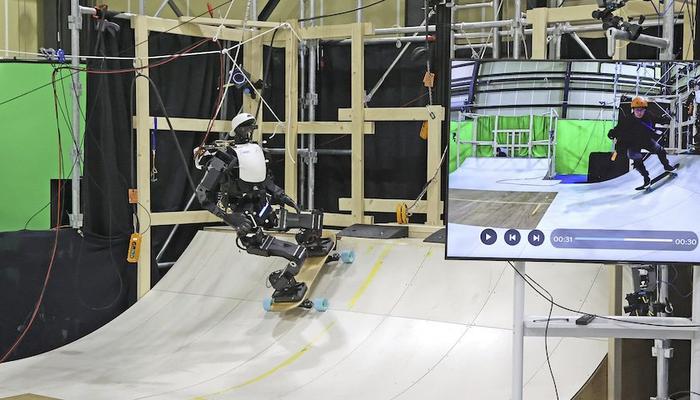

技术变革为审计行业带来了机遇,审计人可以大展一番身手,与此同时,和前几次工业革命一样,许多人则面临失业。在某些方面,机器人取代人并不是纯粹地幻想……

机器人能做更多了

2018年6月29日,大连华锐重工首次将公司财务智能机器人“小智”投入使用,这在东三省属首例。据该公司介绍,第一期财务机器人项目选定了银行对账、成本结转、财政局报表填报、纳税报税和开发票5个标准化、数据化水平较高的业务场景进行研发。“小智”能够独立完成公司110余个银行账户对账工作,原来的人工3天缩短至3小时,对账工作频次也由每月逐步转变为每周核对,提升效率87.5%。成本结转和财政局报表填报90%以上由“小智”完成。虽然此类机器人没有完全普及,但有与没有是完全不同的性质,一旦技术已经震撼到你,对于你而言,转型可能为时已晚。

在普华永道的实践中,机器人可以将供应商控制测试中的一系列任务自动化。机器人从网络共享平台下载必须的表单,确定ERP供应商变更报告生成的信息,登录到ERP系统,生成报告并将其导出到电子表格,确定恰当的样本大小,从中选择一个随机样本,找到相应的审批形式并比较其中的内容,在所生成的表格中归纳结论,并对异常情况提供详细的信息。

当我们在讨论公司治理时,德勤已经着手研究“机器人治理”了,即“建立或调整机器人的管理制度,以有效管理和监控机器人,确保技术应用的安全与合规”。这仅仅是冰山一角,不要把思维还停留在对生产流水线自动化的认识上。而AI技术不只是这么简单,其强调“像人一样思考”,它可不是简单地改进什么东西,很有可能是颠覆式地变革现行的审计模式,传统的审计经验面临着严峻的挑战,技术的发展程度永远比你想的更深入。

审计人应有所思

重新认识审计。长久以来,我们许多审计人员疲于数据的收集、整理、鉴别、审核,在有限的时间里花费许多时间来搜寻信息以编译Excel电子表格,大量的精力被耗费在琐碎、乏味、重复的流程中,这往往使得人们认为审计就是个枯燥无味的职业。机器人往往能胜任这些工作,帮助审计人员节省了时间,以便他们集中精力进行更高价值的工作,新技术正帮助审计人员发现新的价值。审计是一个过程,这一过程可以提高信息的透明度。在审计过程中,专业人员进行独立思考、判断,以团队合作形式,完成任务,这才是真正富有挑战力和意义的地方。

社会性与场景化。无论技术怎么变革,人的社会属性不会消失,审计人员的工作往往需要与人接触与沟通,而不是闭门造车,这一点相当的重要,人情世故的意思便在里面。审计工作场景也各不相同,不同领域差异很大,比如对互联网金融的审计与对林业的审计就有明显差异,在现实场景多样化的情况下,机器人不能完全模拟人的复杂性,专业人员难以被机器所取代。

应对变革的几点想法

关注变与不变。在技术变革日趋激烈的今天,审计人员意识到,需要多学点东西,但往往问题在于,他们在学习新知识、新技能时,却忽略了一些根本性的东西,比如审计的职业属性,审计人员的职业素养,这些抽象的概念往往是稳定的。许多人参加了实务培训,却不清楚实务背后的理论渊源,再到具体实务时又无法应对,这可能是王兴所说的“太多人关注边界,而不关注核心”。

保持好奇心。机器人还是AI的发展需要以数据作为基础,它们离不开量化的标准、算法,大数据环境下,AI工作设备是有优势的,可能你花好久都未必能找到的错误,它数秒便能发现并更正。但人有好奇心,好奇心是人别于它们的重要特质,它不可量化,且可以让你在审计工作中有些许乐趣,有时能拓展你看问题的角度,甚至启发你提出一个关键的问题,从这一点来说,我们应该保持。

适当做减法。这个时代,各种技术层出不穷,其更新迭代亦是日新月异。专业人员也不可能习得审计的方方面面,学会促进审计工作的所有技术,一个人不可能兼具“七十二绝技”,必须要根据自身情况、工作定位,在各种技术方法中做出选择,而不是盲目跟风,看起来学了好多,实则完全不能解决工作中的问题。

总之,新技术发展的趋势是不可逆转的,审计人须随时而变,不应期待有“定心丸”可吃,以为审计工作十分安稳,而企图做这个时代的“勒德分子”则显得十分可笑。我们需要合理定位,认真审视自身,关注变量与不变量,不断学习,方能在时代的浪潮中激起属于自己的浪花,而不是被职业所淘汰。

往期精选

内部控制与风险管理不得不说的故事

内部审计中的艺术

提升内部审计未来地位的五大探索