孩子會數數就是數學好?那你就大錯特錯了

摘要:所以孩子們只是死記硬背數字,而我們數學啓蒙的第一步就是要讓孩子將數字和事物一對一匹配起來,讓數字具象化,從而孩子們在數數的時候就能理解數與量的關係及概念。但其實這都是誤解,因爲孩子的數學啓蒙並不是數數字,也不是加減法。

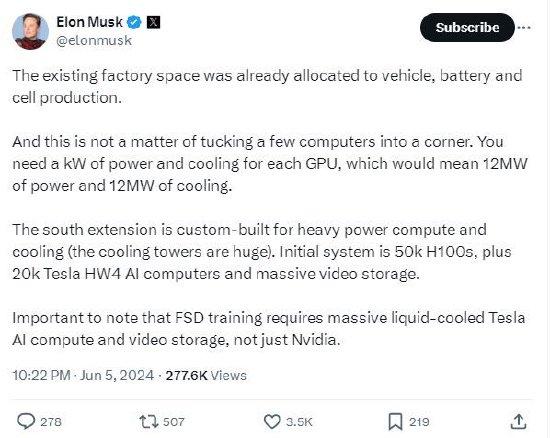

前兩天,現實版鋼鐵俠,特斯拉/SpaceX創始人埃隆·馬斯克又在社交媒體上刷屏了。

這次可不是因爲他又把什麼火箭送上天了,而是他與歌手女友格萊姆斯(Grimes)的第一個孩子降生了。

而馬斯克給他的小兒子取名爲“XA-12Musk”,

這名字猛一看就像個數學方程式,讓網友直呼上頭,不明覺厲。

馬斯克看網友雲裏霧裏的,也沒有出來科普一下。倒是孩子他媽在社交網站上揭露了這個謎團,她表示:

X代表的就是未知數;

是AI(愛和或人工智能)的精靈語拼寫;

A-12是SR-71偵察機的前代機型,是馬斯克和格萊姆斯最喜歡的飛機,沒有武器,沒有防禦裝備,只有速度,善於格鬥,但不是暴力型格鬥。

另外,A代表的是Archangel(大天使),是格萊姆斯最喜歡的歌曲。

這名字不僅讓我們喫了一嘴狗糧,也見識到了馬斯克對數學的狂熱。

憑藉着給孩子取名,馬斯克又雙叒叕成爲了全球媒體關注的焦點。看這氣派風采,較之好萊塢一線明星也絲毫不遜。

大家都知道馬斯克牛上天,他打造了全球最早的網絡支付平臺(Paypal),創立了環保電動車(特斯拉),辦了一家造火箭的公司,還把車送上了太空(SpaceX),現在又研究新能源和AI…

但卻不知道在這樣的能力和成就背後,他有一項祕密武器。

其實說是祕密武器吧,馬斯克自己在參加投資者會議和私下聊天時,都反覆談到過。總結其中心思想,就是:

“使用簡單的數學計算思維,包括加減法和乘法,來衡量看似不可能任務的可行性”。

舉一個例子,爲什麼SpaceX 能成爲全球第一傢俬人宇航公司?是因爲當年馬斯克一個非常驚人的決定:自己製造火箭!

要知道造火箭可不是造車,當時全世界只有少數幾個國家能做到這點。

據說當時SpaceX本來打算從俄羅斯購買火箭,結果被拒絕。走投無路的時候馬斯克掏出一張計算表來:

把造火箭用一個數學公式表現出來,那就是:材料花費+安裝成本+發射上天開銷 = 總花費。

他計算以後發現,在每個組成部分上退而求其次,最終能把成本降低到 SpaceX 公司承擔得起的水平。邁出這一步,SpaceX 才成爲全球第一家成功發射並回收宇宙飛船的私人企業。

可見基礎數學思維對一個人的事業和生活所起的作用,它會讓人變得更有創造力,從而打開新世界的大門。

所以現在不少家長除了看重孩子的英語啓蒙外,數學啓蒙也成了學齡前孩子的重中之重。

不過很多家長覺得孩子能從1數到100,或者會加減運算,就很了不起了,逢人就誇自己家娃數學特別好。

但其實這都是誤解,因爲孩子的數學啓蒙並不是數數字,也不是加減法。

它包括數與運算,還有邏輯推理、圖形幾何、生活應用等等。

國家教育部2012年發佈了針對學前教育工作的《3-6歲兒童學習與發展指南》,裏面分健康、語言、社會、科學和藝術五大領域來指導幼兒的學習與發展,並標明瞭各個階段的目標。其中數學屬於科學領域,又細分爲3條:

從中我們不難看出,學前數學知識主要包括:數與量,圖形與空間,還有對比與測量這3大部分。

數與量

其實1、2、3……這些數字在孩子眼裏和汽車、恐龍和奧特曼一樣只是符號,哪怕數到1000,他們也很可能不知道1和1000哪個大?9到底代表了多少量?

所以孩子們只是死記硬背數字,而我們數學啓蒙的第一步就是要讓孩子將數字和事物一對一匹配起來,讓數字具象化,從而孩子們在數數的時候就能理解數與量的關係及概念。

這個部分其實我們可以運用很多生活場景:

比如跟孩子一起撿落葉,讓孩子數一數有多少片樹葉?

去公園玩去數一數池塘裏的小蝌蚪?

家裏筷子簍裏面一共有幾根筷子?

而爬樓梯是日常中最好用的點數場景了,一邊爬,一邊數,把每天上下樓梯的5分鐘時間利用起來,孩子應該很快就能明白數字與物體的“一一對應原則”。

有時候也可以讓孩子幫大人乾點活,進行“按數取物”的遊戲。

大人說一個數字,讓孩子去拿相應數量的東西:

比如幫媽媽取2個碗,搬3張小凳子,剝6個小蠶豆,再拿8個晾衣架吧?

這樣既能讓孩子做些力所能力的家務,又加深了孩子對數字的理解,明白數字真正的意義。

圖形與空間

和認知數字一樣,認知形狀也是數學啓蒙最基礎的一部分。

一般孩子會從圓形、三角形、長方形這些二維圖形開始認知,然後再進階到長方體、球體和多邊體這些三維圖形。

這一部分我們也可以利用日常生活中的場景來引導孩子。

先告訴孩子眼睛是圓的,電視機是長方形的,拼圖是三角形的,球是圓的,輪胎也是圓形的……

當孩子認識這些形狀之後,我們還可以跟他們玩“按形取物”的遊戲:

把家裏包含圓形的東西都找出來,那孩子們說不定會找出紐扣、鍋蓋、碗、眼睛、手機攝像頭……

再把家裏包含長方體的東西都找出來,看看孩子們是不是能把家裏的冰箱、電視機、洗碗櫃、空氣淨化器、紙巾盒……都找出來

這樣孩子們一邊找,一邊就對各個形狀有了很深刻的印象。

認識好圖形之後,我們再來看看空間。

空間我們可以用到積木和磁力片等構建玩具。但是我們在生活的小細節中其實也可以培養他們“上下”“前後”“裏外”等空間概念。

比如收拾玩具的時候,要強調把玩具從外面收到盒子裏面來,

比如把書擺到沙發“上”去,

比如把牀“下”面的頭髮撿起來

……

這樣孩子就會在不知不覺中,構建起對空間的認知。

對比與測量

對比其實比較好理解,很多孩子都能準確分辨‘出“1”和“許多”。

但除此之外我們還要給孩子輸入高矮、大小、多少、長短、遠近等多種對比關係,便能逐步構建一個完整的對比數學概念。

這些在生活中,我們也可以完全找到實例

比如爸爸個子高,媽媽個子矮

卡車大,汽車小;電視機大,手機小

媽媽手指長,寶寶手指短

超市離家近,商場離家遠

……

而對於孩子來說喫是理解大小、多少最好的方式

比如你要喫大蘋果,還是小蘋果?

你碗裏的飯多,還是媽媽碗裏的飯多?

給你一根短一點的香蕉好不好?

是你的筷子長,還是媽媽的筷子長呢?

而對於測量,相對而言就比較簡單了。

比如說我們用手去測量書本的長度,有幾個手掌長呢?

用腳來量量看一塊地板有多大?用鞋盒子測量孩子的身高?

其實測量就是幫助小朋友對抽象的數字概念建立起直觀的感受。

不過數學固然重要,我們也要採取循序漸進的方式,畢竟學齡前的孩子啓蒙數學最主要的目的,還是讓他們培養孩子對數學的興趣,從而愛上數學。

所以我們一定要還是要以玩爲主,學爲輔。

其實數學啓蒙,生活中處處是教學素材,哪怕只用我們的手指頭,也能教起來,就讓我們在遊戲、玩具、家務活等讓數學變得生動和日常吧。