引力是什麼?引力真的存在嗎?

科技一直是重中之重,科學技術是社會發展的第一生產力。現代更是顯現出科技發展的重要。科學的普及,是現代的發展、子孫後代進步的基礎。那麼讓我們來看看科技的魅力吧!

引力存在嗎?

我們從小就聽過牛頓被蘋果樹上掉下的蘋果砸,然後腦袋好像開了光一樣,一下就想明白了萬有引定律了。這個故事或多或少是有演繹的成分,真實性堪憂,最早也僅僅載於沒見過牛頓的伏爾泰的書中,他也是打聽來的。

而如今萬有引定律幾乎是所有受到過教育的人都知道的一個物理學理論。但是如果我們仔細思考一下,萬有引力真的存在嗎?

相信大多數人都會堅信引力是存在的,並且可以提出一些相關的證據,就比如蘋果會掉地上。但有趣的是,愛因斯坦曾經提出過著名的廣義相對論,他認爲引力並不存在,實際上那是時空的彎曲。

那問題就來了,同樣都是物理學的大神,如果要給物理學家排個序,這兩位絕對是佔據前二的。大神的觀點不同,那到底應該聽誰的?

實際上,我們可以說兩個人都對了,或者說兩個人都錯了。兩個人的理論都是在解釋“蘋果掉地上”這個現象,在解釋的過程中,就會用到“萬有引力”,“時空彎曲”這樣的詞彙,這其實是兩位科學家取的名字。因此,現象是永遠存在的,但是會因爲不同的理論,而有不同的命名方式。那問題來了,關於“蘋果掉落到地面上”的現象,不同的人又有哪些不同的解釋呢?

今天,我們就來挨個說說。

萬有引力定律

最早的引力理論並非是來自於牛頓,而是亞里士多德。其實在2000多年前的古希臘,古希臘的先哲們就開始探討這個問題了。最終,亞里士多德提出,萬物是由水、火、土、氣、以太構成的。其中,月球之上的宇宙是由以太構成的,月球一下的則是有水、火、土、氣構成,水和土比較重,因此有往地面運動的傾向,火和氣比較輕,因此都是往上飄的。

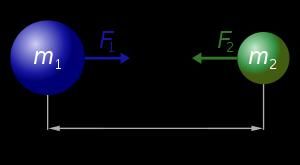

亞里士多德這套理論和地心說巧妙結合在了一起,在整個西方文化圈統治了上千年。直到牛頓的出現,這個局面才被打破。牛頓在研究這個現象時,其實已經知道了許多基本知識,比如向心力和圓周運動的而關係,甚至還有了微積分的基本思想。基於這些,牛頓提出了萬有引力定律,他認爲物體之間有彼此吸引的力,這個“力”被稱爲萬有引力。萬有引力與物體的質量成正比,與物體間距離的平方成反比。

而牛頓的這一套其實是建構在一個基礎之上的,這個基礎就是絕對時空觀。那什麼是絕對時空觀呢?

牛頓認爲,時間和空間是剛性的,對於任何人來說都是相同的,一秒就是一秒,一米就是一米,和物體的運動狀態無關。因此,他還認爲萬有引力是一種超距作用,說白了就是瞬間完成傳遞的一種作用力。

但如果你要問牛頓,那萬有引力是如何產生的?客觀地說,牛頓也說不出一個令人滿意的答案。

廣義相對論

雖然牛頓沒有給出一個令人滿意的答案。但是到了上世紀,愛因斯坦先是在1905年提出了狹義相對論,在狹義相對論中,他統一了時間和空間,他認爲這兩者是密不可分的,應該合起來看,並稱爲時空。而我們所生活的就是四維時空,是一維的時間和三維的空間。

隨後,愛因斯坦試圖對相對論進行推廣。到了1915年,愛因斯坦推導出了廣義相對論。狹義相對論的討論其實是在慣性參考系下的,也就是平直的時空,而廣義相對論這是推廣到了任意的參考下,也就是說,可以是彎曲的時空。

愛因斯坦通過等效原理,推導得到了,引力和加速度所產生的慣性力是等效的,這也被稱爲弱等效原理,其實還有一個強等效原理,由於篇幅關係,就不贅述了。

因此,愛因斯坦就得到引力的本質其實是時空的彎曲。如果我們從二維的視角來看,月球繞着地球轉,牛頓的解釋是兩者之間的引力作用。而在廣義相對論當中這是因爲地球壓彎了周圍的時空,而月球在沿着時空的測地線在運動,這裏的測地線類似於二維平面中的直線。

總結

根據近100年來的觀測和實驗,我們知道,廣義相對論要遠比牛頓的萬有引力定律更具有普適性。因此,目前關於引力現象的主流理論是廣義相對論,也就是說,引力現象是由時空彎曲造成的。但由於在宏觀低速,引力場較弱的情況下,牛頓的理論是廣義相對論的近似解。因此,我們如今還在使用。除了萬有引力定律,廣義相對論,其實還有引力子理論,只不這個理論的誤差很大,並非是主流的科學理論。

科技之路上永無止境,用科學的眼光審視世界,用科技的力量使我們進步。你還知道什麼類似的情況呢,歡迎關注留言,我們下期再見!