喻恩泰與角色握手又告別

電視劇《清平樂》播出過半之時,槐香正盛,劇中人——北宋政治家、文學家晏殊在故事中的命運,卻要接近尾聲了。

2020年5月1日,晏殊的扮演者——演員喻恩泰在社交媒體上罕見地高頻發言,一天之內更新兩次,都是爲了這個與他並行了數月的角色的即將“下線”而表。他以兩首詞懷之,一是《浣溪沙·一向年光有限身》,一是《浣溪沙·一曲新詞酒一杯》——皆出自晏殊之手。

這是喻恩泰的方式,以古達今,由彼及己。只是,不出所料地,這樣一番通透地與角色握手又告別之後,他再度隱遁回了自己的世界裏。

很少有人會知道,塑造了一個個深入人心的角色背後的喻恩泰,這許多年裏,都在如何構建着自我的疆土。帶着“什麼是他所棄,什麼又是他所欲”的疑惑,我們撥響了一通電話,電波連接的另一頭,是身在千里之外的他。

“自給自足的應變”

五月的拉薩,日光灼人。喻恩泰因爲曾有過的眼疾留下的憂患,不敢過多讓雙眼暴露在強紫外線下,偶爾在房間裏也會戴着墨鏡,默默地看着窗外。反倒是天黑之後,他方能坐在沙發上坦蕩地看景,看更久的時間。

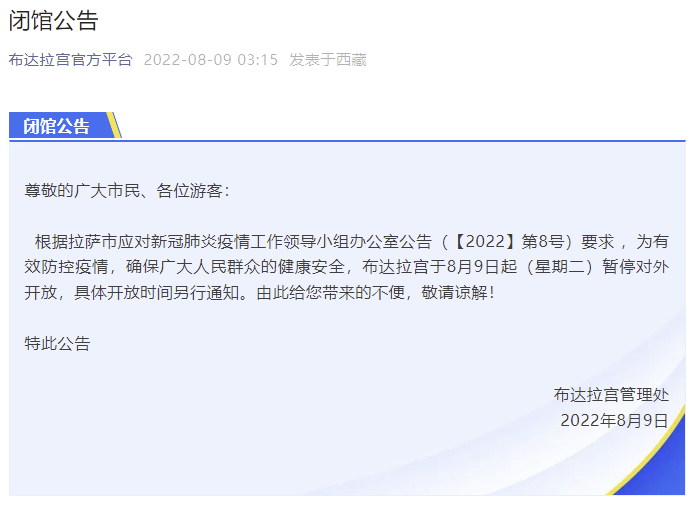

他的窗外,就是布達拉宮。“我現在和你說話的時候,就正面對着它,再後面是一座山,雲慢慢地飄……”喻恩泰的語調和緩柔蕩,饒有興致地與我講起拉薩的天象。他已經在這間屋子裏住了一段時日,並不是純然的休假,也不完全是工作——“我在練臺詞”,用一種並不是生來就屬於他的語言。他在練習,“我要練到讓別人覺得我是生在那個地方的人……這個作品在藝術上的成就是非常高的,我很喜歡它,我覺得它是我應該做的……”

他在爭取一個自己鍾愛的角色。“爭取”這個詞是筆者的總結,並不是他說出來的——之所以要這樣強調一個看起來無關大礙的措辭的出處,因爲很多誤解就是從這些看起來脫口而出的描述裏產生的。事實上,許多年裏,喻恩泰都活在大家對他的“誤解”之中,與之相伴的印象總逃不開“隱士”“超脫”這般神祕的字眼。你難道不算是“隱士”嗎?“我不是。我在滾滾紅塵中掙扎,從未離開。”

“仙風道骨、與世無爭,這都是我給你的錯覺,所以你纔會問我,是不是很多事情與我無關,或者,表演是不是不能滿足我,這是你對我的拔高和美化。”喻恩泰循循善誘,不是辯解,其情更接近於我因着什麼不適焦急地去找他問診,他耐心地給我開了張方子。

世事對太陽之下的所有人都是公平的,但人之所以各有異,全因爲處之待之的方式不同。常常,很多次,喻恩泰會在高速行駛的火車上靠着窗睡着,總是午後,醒來的一刻,只覺背後微麻,發熱,稍有汗,就是在那個瞬間,他明顯地感到“肉體對生命荒誕感的強烈反應”。“然後我就問自己,我爲什麼要在這裏?我爲什麼要在這裏待這麼長時間?我爲什麼這事不做,那事不做,我怎麼在做這樣一個毫無意義的事情?”

荒誕。在我們兩個多小時的談話裏,這個詞出現的頻率非常高。“是的,我的觀點是世上無一物不荒誕,我經常就這樣被我自己荒誕醒。”

“如果你問我要去荒島帶什麼書或音樂,我不需要,帶腦子去就行了,空想一生就行了。的確,我有這種自給自足的應變。”

“表演真正的祕密……”

他是一個演員,表演依舊是他“非常熱愛”的事物,完全能滿足他,也給了他“很多快樂和收穫”。他並不意圖將自己抽離之外。

和喻恩泰談話,漸入佳境時,你會貪心,想知道更多,只怨時間過得太快。他像一棵參天大樹,根系牢固,枝蔓錯綜,順着一條分叉走下去,滿目枝繁葉茂;又像一壟田地,永遠都在豐收着自己,你若運氣足夠好,進入其間壯遊一番,隨手撿拾都能撐到肚歪。他因爲擁有,所以慷慨。

他說,好,那我們就談談《清平樂》。

眼神,這是他塑造晏殊——或者說塑造幾乎所有角色,極爲在意的事物之一。眼神不是可以演出來的,“不是指你的眼神通過某種科學或非科學的訓練,達到一種呆滯的狀態,然後勾勒出了一顆粗獷的心,不是這個意思。”眼神是——“你去過一個這樣的地方、經歷過這樣的事,或者你看過古代人的老照片、你想象到的事物,你把它們放在心裏,再重新通過眼睛傳達出來的神色……”

《清平樂》拍到尾聲時,喻恩泰自然地瘦下了7.5公斤,本來正好合身的衣服都鬆垮了,“但咱們就沒改過衣服,因爲只要你眼神對了、內存對了,你身上衣服怎麼穿,它都是合身的。”

還有膚色。除了早期給小皇帝上課的戲,上了貼近原本膚色的正常粉底之外,後來的戲,喻恩泰一概不上妝,就用他自己的皮膚,“因爲我臉上有正常的皺褶和一些色素沉澱,化妝老師說了,這就是最好的真實。”

表象之下,塑造角色的另一重機關,在於精神層面的契合,這事關觀念、經驗與一些偶然的天成。

後來被觀衆與業內同行一致稱讚的一場雨中漫步吟詞的戲,本來在通告表裏是沒有的,是在現場臨時要加上的,這要求喻恩泰要現場獨自走過一條庭中小徑,一邊搖晃手中卜卦的竹筒,一邊淋雨,一邊吟唱起那首《浣溪沙·小閣重簾有燕過》。

“可是現場又沒有一個專業的老師來教我,那我唱什麼?曲調是怎樣的?沒有人給我答案,我只得馬上動用我的內存。”喻恩泰複述這一段故事的語調,抑揚頓挫的妙。

他想,宋朝的音樂到底會是什麼樣子?他想起多年前自己在敦煌遊歷生活時,曾聽一位音樂家朋友講起,曾有宋朝的樂譜被從敦煌挖掘出來過,他趕緊找來照着彈出來一聽,“你知道彈出來是什麼味兒嗎?很流行的味道,是日本能樂。但是我能按能樂這麼唱嗎?我不能。於是我自己折中,哼了一個若隱若現,兩邊都可以去夠一夠的曲調。”那場戲,一個長鏡頭通貫下來大約一分鐘,純即興的表演,就這樣,永遠地被留下來了。

“它是一個非常偶然的事件,如果通告提前5天告訴我,我準備起來,又是另外一個東西。通告是偶然的,表演狀態是偶然的,反正你來了,我就偶然地去撞,撞到什麼是什麼。”喻恩泰將這場戲的渾然而成,總結爲是“內存”與“荒誕”的結合。有依可憑的是他過往的“內存”積累,像一條串繩上的珠子,被他在那一刻調動摸索到了;“荒誕”的則是這種突如其來,他已經習以爲常了。

幾年前,在一檔談話節目裏,喻恩泰受邀與竇文濤、許子東一起談莎士比亞和戲劇表演。當時許子東曾經提到過一個說法,大意是,世上所有角色,不外乎兩個:一爲哈姆雷特,一爲堂吉訶德。

那麼,喻恩泰是哪一個?“都是,我一定都是。我不會認爲自己是一個單一的角色。就算是同一個人,他可能同一天內也會有兩種角色,每個人早上起牀,到他晚上睡覺之前,他這一天的血壓、血糖,甚至他的智商都是有變化的,人這一生也是一樣。”

我們說到了“一生”。這個話題太大了,但喻恩泰還是接住了。

“你看,註定人生是一場悲劇,痛苦和悲傷是必然的,反倒是樂觀、幸福、快樂都是暫時的。世界上沒有一部作品名字不叫《紅樓夢》,任何一個藝術作品都是在懷念美好,而且它註定終將失去,……十幾年前,我就給我自己說清楚了,表演真正的祕密、真正的表演的眼,最大的主題,就是兩個字:悲憫。所有人都是可憐人,我們自己也是。”

“我陪伴過了他們一萬年以上的歲月”

相當長一段時間裏,喻恩泰活在兩種狀態中,一邊是對自己極度滿意,“我不得不承認,有時候一瞬間,很慶幸,很滿足,很欣慰”;但轉瞬間,他就會陷入另外一個極端裏,那裏頭盡是“煎熬”“難過”,還有“荒涼”。人生不是非黑即白的一盤棋,人生是流動的混沌。

爲了能在這種變幻中,獲得更多“內存”;爲了能在有限的時間裏,快一點找到自己所有疑惑的問題的答案,喻恩泰決定做一件重要的事。

一年多前,他開啓了一個紀錄片項目,受訪者是中國境內年近百歲的老人,“平凡人”。這個項目無關任何他本人的“人設”建立,也不是專爲哪一個平臺做的節目,它是純公益的,首先是爲了記錄,爲了不忘記。

與既往已有的口述歷史型紀錄片又有不同,喻恩泰作爲採訪者,全程參與其中,陪伴老人的生活,引導他們,與他們攀談。往往,一個老人的記錄,需要提前做功課、打前站,拍攝至少兩到三次,多個機位,全視角網羅,有現在,也有過去。

過去一年多的時間裏,他一共尋找到並拍攝了超過100位老人,範圍遍及江浙與中原多省。

有不少紀錄片拍攝,就在他拍攝《清平樂》期間同時進行。他要搶時間,他要和時間搶這些老人。整個紀錄片團隊就被安排在他的劇組駐地,他的房間樓下就是剪輯房。沒有通告的時候,他就去採訪拍攝橫店附近地區的老人。

有時候早晨五六點出發,跟着老人們生活一個上午,聊天,中午之前完成紀錄片拍攝,再趕回劇組開工。有一段時間裏,他每天只睡兩三個小時,也不覺得太疲憊,更多的,還是一種神奇的荒誕感。

這一次的荒誕在於,在爺爺奶奶們面前,他是小朋友,他們會教他種地、帶他喝酒,給他展示自己的生活,給他講各種各樣自己年輕時的故事——“談的戀愛、飲過的酒、懷念的女人、跳過的舞、去過的國外、開過的車、坐過的飛機、經歷過的戰鬥……”他在他們面前“撒嬌,啥都來”。然後從老人家出來,上了車,回到劇組,穿上戲服,他要開始“裝老年人”——晏殊後期的朝堂戲,大多是中老年的狀態了。

有一天他在那裏,環顧周圍,“那麼多老年人佔據了大半個朝堂”,其中不乏真實的年邁的老演員,但還有一些與他年齡相當的同學,甚至師弟。

“我突然心裏一種茫然,我還沒好好地成長和好好地在這條路上行走,我一直認爲自己是一個幼年或者青年的演員,怎麼突然一下所有人都成了老年人?而且真的是,工作人員把我們都當老年人,中間導演喊卡,一下子停下來,馬上所有人搬凳子上來給我們。”

有時候事情又會倒過來。他要先拍戲,拍完再去採訪老人。他脫下戲服,把頭上的髮膠洗掉,頭飾取下來,他會跟工作人員說:“你看我剛剛自己假裝老人,現在我們要去見真正的老人了。”

扮演帶來的交錯與懷疑感,與他真實地和那些衰老了的生命撞擊後帶來的對老的感受,對照出了一種荒誕。“你被別人當成老演員、老藝術家了,而我只有在這些老年人面前,才能夠有資格被稱爲一個孩子。”

“跟我的這些95歲,甚至105歲的老年朋友在一起時,我真的從來沒有覺得他們比我老很多,他們旁邊有時候還會有一個小朋友,張羅這張羅那,上菜倒茶,那是老人的兒子,看起來那麼年輕,我再一問,也80多歲了。年輕是比較出來的。”

他在廬山採訪過一個將近100歲的老奶奶,他們一道過一條馬路的時候,他扶着她敘家常,說自己的眼睛去年受了傷,康復得很慢,“我說我最近很痛苦,眼睛壞了。”本意,他只是想誇讚老奶奶的眼神好,不曾想,他一說完,老奶奶一把反手扶住他:“來,沒事,我扶你過馬路。”

老人們的瞳孔周邊普遍會泛着藍色——這是他長期凝視觀察看到的。喻恩泰喜歡問他們:童年第一次的記憶是什麼?您最近做了什麼夢?有個社會新聞,您怎麼看?初戀的故事是怎樣的?您有什麼遺憾?還記得的小時候的一首歌是什麼……

每一個人的存在,都有他獨特的意義,如果一個人的回憶可以被形容爲一張“內存盤”的話,你若有機會打開來,都是細密豐厚的,但卻不是每一個人,都會留下痕跡,都會被別人記住。喻恩泰說,他想去做那個記住別人的人,記下的越多,越好。

“這個世界上最了不起的就是內存,就是記憶,一定是經歷、記憶,決定了一個人的性質,而不是他的肉身,他的情感也是根據他的記憶而來的。”

他不好意思用這樣的字句來爲自己的舉動作結,但偶爾地,他也會想要“突然一下拔高我自己,想一想,這一年時間裏,我陪伴了100位100歲的老人回憶過他們的人生,算下來,我陪伴過了他們一萬年以上的歲月……而且最有意思的是,你真的是親自在身邊陪伴。”

“對,記下來”

2020年4月初,作家、畫家饒平如先生的離世,讓喻恩泰感到“很遺憾”。

他與平如先生相識多年,同是南昌老鄉,他們交談時說的都是家鄉話,他以爲平如先生可以活到120歲,他們還能再壯聊10次,“做100期節目也沒問題的。”

“我絲毫沒有不尊重,我感覺他就是與我同年的小夥伴。他充滿自信,我們倆聊到一起就是嘻嘻哈哈笑成一團,又畫畫又寫字,又聊故事,我們一聊就是三五個小時。”

他們聊民國時期南昌發行過的一種紙幣可以撕下來用,也聊二人的母校,“饒老先生是南昌一中的,而我是在南昌一中旁邊的松柏巷小學讀的小學。我就問他南昌一中在民國時期的住宿、餐食,包括學費。”他確信,自己問到的事,饒先生和其他媒體或者旁人,不會再談得這麼徹底和細緻。

他還曾經告訴過平如先生,自己演了晏殊,到電視上播的時候一定要看,他們都知道,晏殊也是江西人。結果,就在《清平樂》開播前幾天,老先生走了。喻恩泰敘述這些的時候,語氣裏沒有哀傷,我看不到他的臉和眼睛,但我猜想,他多少還是會爲自己留下了那些老先生的回憶和他們共同的回憶,而感到一絲欣慰的。“是的,我們做這些事,不是爲了以後不痛苦,而是爲了痛苦來的時候,給自己一個緩衝。”是這些老人,讓喻恩泰在現下突如其來的那麼多意外和苦痛中,得到了樂觀的力氣。

他知道自己絕對不是完人,“我難以細數我的瑕疵,因爲我不想徒勞地浪費時間。我還不如仰望星空,那麼多星星……我們不需要爲瑕疵去浪費自己的時間,多看看自己身上光亮的一點,也看看別人的光。”

這真的是一個到處都是考題和考卷的世界啊,得分標準一直在變化——這是喻恩泰喜歡的那種借喻方式。他以爲,我們每天埋頭猛烈地寫卷子,卻永遠不會知道自己到底可以得到一個怎樣的分數。“有可能你做了一輩子,到走之前那一天突然發現,後悔了,原來人生不是這樣……”

“所以你就要去抄這些老人的卷子嗎?”我順着他的比喻往下聊。他一下子變得興奮了:“對,我是想提前知道他們的答案!原來我做紀錄片的目的是這個!這是一個重大發現!我要記下來,對,就是這個,真的,非常好,真棒!”電話那一頭響起刷刷刷的聲音,他竟然真的在寫字記錄。“我不就是想早點知道人生的答案嘛,看看他們的卷子,總有一款適合我。對,記下來。”

談話臨近尾聲。喻恩泰要“照正常的慣例”來一個收尾了:“如果有什麼說得不合適的地方,或者是會給你帶來麻煩的地方,請你幫我刪減和修改一下。一是我說得不好,二就是你幫我把把關,儘量不要傷害到別人。”

好像這裏是一座小小的劇場,一定是木質的,有舊時光的印記。他剛剛上演過一出溫柔的好戲,現在戲要結束了,他說完了最後一句臺詞,很禮貌,也充滿了距離感。大幕合上了,那個剛纔對我們言無不盡的人,現在又要退到遠處去了。但你知道他還會回來的,帶着一個新的故事。(呂彥妮)