回望數字音樂20年,除了版權巨頭們的未來在哪裏

摘要:回顧數字音樂在中國落地生根的20年,用戶和音樂人經歷了從聽歌、唱歌和寫歌的時代三部曲,數字平臺和版權商或主動或被動的推動了盜版下載、版權互售以及社交直播等新舊模式。在線K歌的出現,不僅是音樂行業的創新,更是一種象徵,技術賦能下的互聯網正在不斷升級對用戶的服務。

與此同時,近日有用戶發現,自己在某音樂App聽歌時會聽到插播的15秒語音廣告。而這其中一部分用戶本身就是綠鑽會員。此事在微博發酵後有用戶調侃道,以後是不是要在廣告中間插播音樂了?

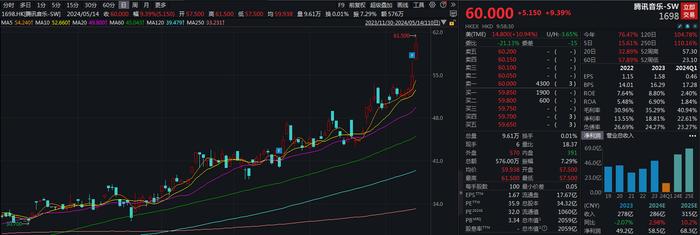

在此前騰訊音樂娛樂集團公佈的2020年第一季度未經審計財務報告中顯示,騰訊音樂的淨收益出現了明顯下降。以版權爲壁壘的數字音樂平臺正在面臨前所未有的挑戰。網易雲音樂接連拿下吉卜力工作室、滾石唱片、華納版權(WCM)、少城時代等四家重磅版權;同時獨家攬下《歌手·當打之年》《朋友請聽好》等熱門綜藝的音樂版權,展現出強勢反擊的態勢。

回顧數字音樂在中國落地生根的20年,用戶和音樂人經歷了從聽歌、唱歌和寫歌的時代三部曲,數字平臺和版權商或主動或被動的推動了盜版下載、版權互售以及社交直播等新舊模式。不過在第二輪版權期來臨的新關口,“創新戰”所引發的變革正在加速進行。在版權的基礎上,數字音樂能否迎來更好的發展?激發出中國原創音樂的繁榮亦或走出一條不同於Spotify的中國音樂模式。

從流量時代到版權爲王

對於很多00後來說,可能難以想象,2002年中國的在線音樂還處於“蠻荒時代”。所有平臺的音樂幾乎都是盜版,流量決定着體量。於是百度作爲幾億人的搜索入口,自然而然也佔據了這一高地。百度MP3收購千千靜聽,爲用戶提供免費聽歌、免費下載,市場佔有率一度高達80%。

隨着娛樂產業的不斷發展和成熟,國家層面的機制越來越發健全。2009年,國家版權局、公安部、工業和信息化部共同開展了爲期4個月的打擊網絡侵權盜版專項行動。包括音樂在內,存在侵權盜版又傳播淫穢色情、非法違禁內容的網站得到了有效治理。之後數年,相關部門一直沒有放鬆對網絡數字內容的治理和監管。

2015年,“劍網2015專項行動”首次把音樂作爲重點治理領域,國家版權局一紙“最嚴版權令”,讓各大網站紛紛下線未授權作品,網絡音樂版權秩序明顯好轉。業內人士感嘆:“終於迎來了數字音樂產業的拐點。”即使各大互聯網平臺面臨着自我“革命”的陣痛,但是陣痛過後也勢必會迎來了全新的發展時期。版權裸跑終於結束,版權時代徹底到來。

供應鏈決定了用戶來源,最早看清這一點的是原海洋音樂集團,他不僅以低價採購了2000多萬收歌曲版權,還收購了酷狗、酷我,迅速搶佔頭部市場。排名第三的是QQ音樂,憑藉QQ導流也佔有一席之地。而彼時的百度MP3,早已風光不在,放棄了對版權的投入,沒有正版音樂內容的支撐,最終只能暗淡首場。

這場戰役中,百度雖然“反應遲鈍”,但是作爲BAT三巨頭的騰訊和阿里卻從來嗅覺敏銳。從三足鼎立到二虎相爭的局面,究其背後很多細節都是有其原因的。

騰訊率先出手,收購了酷我、酷狗,包攬了行業前三。阿里也反應迅速收購了蝦米音樂和天天動聽。兩家用戶體量勢均力敵。但兩家在戰略上有所不同,騰訊憑藉流量和版權的優勢,穩坐行業第一把交椅,而阿里則求“精”。依託蝦米音樂的超高音質、品質歌單,俘獲了一大批有情懷、有調性的高粘性用戶。他們不會因爲版權在各平臺間的流轉而轉移,他們認可的是蝦米的推薦機制、音樂品位,乃至社區氛圍。這也是蝦米成功的產品邏輯,版權可能會被高價買走,但是產品自身強大技術內核,和經過長時間培養的用戶羣體,是別家搶不走的。

音樂社區的崛起

就在騰訊和阿里在音樂市場各顯神通、各自佈局的同時,市場中無法忽視的另外一股勢力正在悄然崛起,那就是網易雲音樂。在大量版權已經被巨頭所壟斷的情況下,網易雲音樂一直在尋找突圍的道路。從純供應鏈爲核心逐漸轉向用戶爲核心,是網易雲在不斷嘗試和探索的出路。

網易認清一個道理,那就是曲庫再多,但是用戶的個人歌單是有限的,重合度很高。所以與其不斷去爭奪版權,不如立足產品做好用戶感知,提升產品好感度,讓用戶在歌曲中找到情感共鳴。於是,網易雲村誕生了,一個因爲音樂而形成的社區,成功用音樂、情感、故事牢牢建立起自己的產品壁壘,成爲了在線音樂中不可撼動的一股力量。

網易雲音樂的獨闢蹊徑爲行業提供了一個全新的視角,原來版權也不是唯一。因爲隨着版權價格的不斷上升,各大音樂平臺的都處在入不敷出的狀態。有人估算,過去十五年,各大音樂平臺在版權購買上的花費要400多億,但是最後的收益卻只有8億。那麼,刨除版權,各大音樂平臺的出路在哪裏?

除了網易雲憑藉雲村文化殺出自己血路,騰訊音樂也在利用K歌、直播等賺錢的副業填補自己在版權商的投入。

在線音樂產品形態的第一次進階之戰

2012年,互聯網K歌軟件唱吧上線。將KTV從線下搬到了線上,網上不僅能聽歌,還能唱歌了。上線當天,用戶突破10萬,一年後,註冊用戶超1個億。唱吧的成功在於從根本上解決了用戶對於音樂的不同需求。從此,在線音樂進入2.0時代。用戶不僅是內容的消費者,也成爲參與者或者生產者。在線K歌的出現,不僅是音樂行業的創新,更是一種象徵,技術賦能下的互聯網正在不斷升級對用戶的服務。

可惜,唱吧的兇猛勢頭並沒有維持多久,已經在在線音樂領域耕耘許久的騰訊音樂借全民K歌迅速入局“唱”的賽道。憑藉着微信的優勢,全民K歌深挖用戶唱歌后想要分享的心理訴求,再加上QQ用戶導流,上線兩年,全民K歌就實現了3億用戶的註冊。聽和唱,成爲了在線音樂領域的最主要兩種消費形式,而騰訊也憑藉其在兩者中流量優勢,牢牢站穩了在線音樂市場。

騰訊對於全民K歌的佈局,很好的彌補了其在版權中的巨大投入。騰訊音樂最新財報顯示,第一季度騰訊音樂營收達63.1億元人民幣。其中,在線音樂服務收入20.4億元,社交娛樂服務及其他業務的收入爲42.7億元。社交娛樂服務主要來自全民K歌的虛擬禮物和增值會員。

玩音樂開啓全新時代 創新戰一觸即發

回顧中國在線音樂走過的近20年,不得不說,版權依然是這個行業發展的基礎,他讓音樂行業更加走向正規,音樂人的權益得到保障。但是,在未來的音樂行業,版權又不全部。只憑借單純的聽和唱,已經無法滿足用戶的新需求,如何賦予音樂更多的“玩法”,纔是破局之道。95後、00後正在成爲互聯網的主力羣體,七八年前的產品已經無法契合當下年輕的人的音樂訴求。於是,敏銳的互聯網巨頭們又開始了新一輪的佈局。創新音樂產品的出現,是偶然更是必然。

今年3月,網易雲音樂推出了滿足用戶K歌需求的音街,更強調視頻、直播形式,而非版權的音街,更像是繞道社交突圍;騰訊上線了猜歌星球,在K歌的行爲中植入和較強的遊戲屬性。與其說他是一款K歌產品,其實它像一款音樂遊戲,讓用戶在消費音樂的同時,可以體會到遊戲的樂趣,非常受年輕用戶喜歡;除此之外,頭條系投資和孵化的音遇、音樂幫等音樂產品,也開始通過社交等方式瞄準年輕人市場。

隨着經濟的發展和社會的進步,中國家庭在子女教育中更加註重素質教育,音樂培養作爲一個重要品類,致使00後的音樂基礎要強於80後、90後一代。所以他們在對待音樂上,也更加擁有自己的態度。

去年,阿里創新事業羣推出國內首款彈唱App唱鴨,這款音樂產品在“聽”和“唱”的基礎上,解決了用戶的第三類需求:泛創作。用戶不再跟隨伴奏唱歌,而是自己選擇鋼琴、吉他、尤克里裏等樂器,根據提示邊彈邊唱。在彈唱的過程中,可以根據自己的意願改編歌詞、音調、節奏,還可以按照自己的需求加入鼓點、環境音等不同聲音元素。

唱鴨將這種超越的了單純的“彈”和“唱”的用戶與音樂的全新互動方式定義爲:玩音樂。玩音樂的概念瞬間擊中了95後、00後用戶的需求。據悉,唱鴨上線後月活用戶保持180%左右的增速,80%的用戶是00後。

不再滿足跟隨伴奏的“複製演唱”,而是希望融入更多自己的想法、情感,將其打造成一首屬於自己風格的歌曲。即使不會樂器,也可以通過軟件上傳歌曲、旋律,原創一首短歌曲。唱鴨用技術手段降低了創作門檻,提高了創作動力,再一次將音樂“玩法”推入一個全新階段。

對音樂行業探討,版權永遠是繞不開的話題。從在線音樂,延展到線下場景,包括類似家居智能設備、公共場所的背景音樂播放等等,版權就像音樂行業的基礎設施,必須牢固才能保障行業的健康平穩運行。而創新是動力,從聽到唱,再到泛創作,在線音樂正在進入3.0時代。各款創新音樂產品,攜着高速運轉的引擎已經就位,音樂賽道的全新大戰一觸即發,這次,鹿死誰手,還讓我們拭目以待。