流量的概述系列:基於流量的商業模式

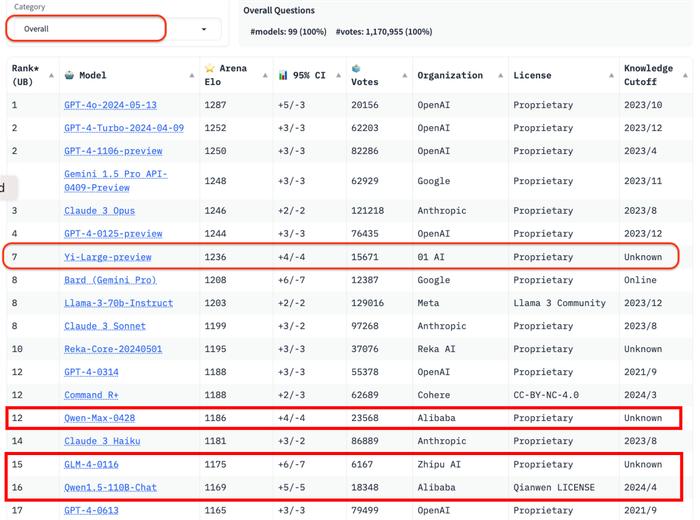

摘要:舉一個極端的例子,假設一個投資人(資金供給方)的獲客成本是100,當用戶進入到平臺的時候,發現資金需求方太少或者不匹配,用戶就可能會流失,需要引入更多的資金需求方,從而提高流量的轉化率。流量中介有兩種模式,一種是平臺商,一種是批發商。

本文主要來給大家介紹一下在整個流量生態中,主要的三種形式:流量生產商、流量中介、流量零售商。看這三種形式下,有着怎樣的特點。

在流量的整個生態中,一般有三種角色:流量生產商、流量中介、流量零售商。

流量生產商

他們通過製造對用戶有價值的信息吸引用戶,提高用戶對產品的依賴,從而產生了大量的流量。一般工具性產品都是流量的生產方。騰訊,百度早期都是提供一個單一的工具從而獲取大量的用戶。在當今的互聯網行業裏,提供工具服務的主要是今日頭條,網易,微博,百度,騰訊,360,金山。

流量生產商的盈利模式非常簡單直接,就是把廣告的方式把流量賣給廣告主。這個模式能否成立也是需要看工具的維護成本(人力,推廣,硬件)是否小於工具流量帶來的廣告收入。

流量中介

流量中介主要是一些中介平臺或者流量代理商。工具型產品大多數都是爲某一類用戶解決一個痛點問題,只需要“目標用戶+產品” 這兩個條件,商業模式就可以成立。

流量中介需要三個角色:“需求方+供給方+中介”。流量中介有兩種模式,一種是平臺商,一種是批發商。

平臺商

中介平臺的商業模式是建立在信息不對稱的基礎上的,平臺的一邊是需求方,一邊是供給方,通過撮合需求方和供給方達成交易,從而收取一定比例的手續費。電商是其中一種常見的形態,包含C2C,B2C,B2B模式,在線下場景中,二手房交易商就是標準的中介平臺。

以運營一家互聯網P2P公司爲例,運營者一方面需要尋找資金的需求方,需求方一般以中小微企業爲主,另一方面需要尋找資金供給方,供給方一般以個人投資者爲主。在運營的時候,需要考慮供給方和需求方動態的平衡,否則就會造成資源的浪費。

舉一個極端的例子,假設一個投資人(資金供給方)的獲客成本是100,當用戶進入到平臺的時候,發現資金需求方太少或者不匹配,用戶就可能會流失,需要引入更多的資金需求方,從而提高流量的轉化率。

一般在運營這種平臺的時候,會以獲客成本較高的一方爲基礎做流量投放的規劃,根據供給方和需求方的最佳比例,在確定另一方的流量預算。比如在P2P行業,投資方的獲客成本很高,需求方成本低,那麼在考慮投放的時候,就要考慮投資者和需要資金的企業主的比例,在有足夠多的企業主之後,再開始考慮如何獲取投資者。

平臺的主要是盈利模式就是當需求方和供給方交易達成的時候,收取一筆交易費用作爲中介費。

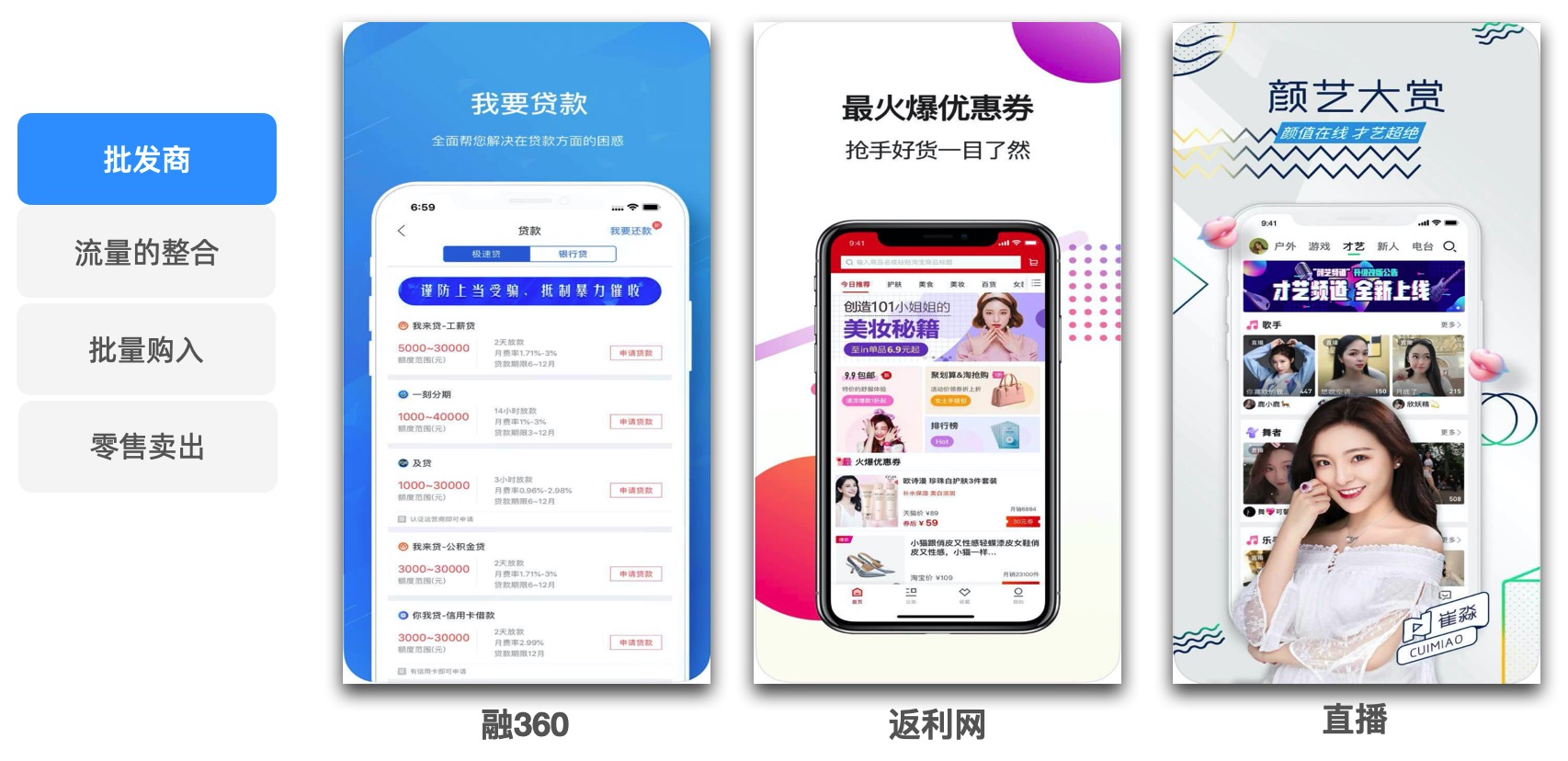

批發商

有一段時期淘寶客比較火,有一些淘寶客平臺就通過在百度上購買低成本的搜索流量,把用戶引入到自己的平臺,讓用戶從這裏再跳轉到淘寶購物,從而從淘寶那裏獲取分成。這種平臺思路就是流量批發生意,從百度批量購買流量,然後在把這些流量分發出去。

MCN機構也是流量批發商,把流量從其他平臺引過來,然後以紅人或內容做分發節點,再以零售價賣給廣告主或品牌商。批發商模式中把原來分散、無目的,廉價的流量轉化爲高質量的流量售賣給廣告主。

在2017年互金領域,最火爆的商業模式就是貸超,曾經蘋果應用市場有上千款貸超APP。貸超模式的就是簡單的流量分發模式,貸超公司購買了一些流量,把這些流量在分發給下游信貸公司。當能夠分發超過2個以上信貸公司的時候,利潤就會超過成本,最終實現盈利。

最近很多小說的廣告比較多,核心模式和貸超類似,通過一個劇情小說把用戶引入到平臺,然後在把這些用戶導入給第三方小說網站,從而實現分成。如果用戶能夠付費一些小說,平臺的分成收入就會覆蓋流量成本,從而實現盈利。

平臺商和批發商的差異

中介平臺和流量批發主要差一點在於,中介平臺其實有一定的業務屬性在裏面的。就拿鏈家爲例,一方是購房者,一方是買房者,中介在其中提供了類似《中間人經濟》一書中所說的搭橋者和強制者,通過信息差和提供擔保服務來獲利。而流量批發純粹是基於流量的買賣,並沒有相應的業務屬性。

我批量購買過來的流量,可以賣給任何需要流量的小買家,他並不關心這些小的流量買家是誰,做什麼業務。流量批發商類似《中間人經濟》一書中所描述的風險承擔者,它批量的購買流量,萬一賣不出去,就會承擔相應的損失。

爲什麼流量中介模式能成立?

流量的中介模式能成立,一定找到了流量的窪地,並且能夠成功的流量賣出去。流量模式的核心就是:採購流量成本 < 出售流量收入,也就是說ROI(投入產出比)>1。

在這個模式中,是需要對流量市場比較瞭解,並且對需求市場也比較敏感。有需求的地方就一定有溢價空間,比較困難的是找到流量窪地和需求溢價的獲利空間。

一般情況下,這個獲利空間有一定的窗口期。在這個窗口期之內,進入的企業少,競爭少,流量溢價空間大,隨着時間的推移,等其他企業進入之後,獲利空間減少,最終這個市場會逐步被消滅。

早期淘寶免費的時候,大量商戶只要敢開直通車就可以賺錢。等淘寶屏蔽百度,平臺開始商業化之後,淘寶的流量性價比就在降低,這個時候百度的電商流量就是紅利,有一段時間很多電商平臺的商業模式就是從百度批量購買流量,然後在把這些流量賣給淘寶的商戶,只要運營能力強,有兩年左右的百度電商搜索流量紅利期。這就是爲什麼很多垂直電商平臺和蘑菇街這些網站崛起的核心原因。

當百度的商業流量變的昂貴之後,這些電商網站的獲利空間就沒有了,逐步退出了市場,接着內容流量紅利開始。

小紅書,什麼值得買在早期積累一些優質的內容,利用SEO獲取了免費的流量,通過優質的內容粘性留住了用戶。在內容紅利這一波浪潮中,內容型電商公司崛起。

2019年最火的是網紅直播,本質上也是內容紅利,但是這個內容是IP化的,把購買的流量投入到IP上,由於IP的留存度很高,利用留存的流量進行多次變現。

流量零售商

線下零售商一般可以同時銷售多個廠商的產品,通過產品的包裝組合實現盈利。我們可以把流量零售商想象成爲一個綜合超市。他們從流量生產商或者流量中介那裏購買了流量,售賣自己超市裏面的產品。比如”得到“App,裏面就有非常多的課程,如果把每一門課程看做是一個商品的話,那麼“得到你”就是一個售賣課程的超市。

有一段時期,蘋果產品比較火的時候,線下開了很多非官方的蘋果專賣店。賣一臺蘋果手機是沒有什麼利潤的,賣手機的同時,搭配買一些高利潤的配件,是這些專賣店的主要收入來源。蘋果手機只是用來引流的產品,售賣高利潤的配件纔是這些線下蘋果店真正的商業模式。

流量零售商的盈利思路也和線下零售店後一些類似。流量零售商通過購買流量,提供一些免費的或者高性價比的服務挽留用戶,把這些流量想辦法重複利用或者引入到高利潤的產品中,進行多次變現,最終利潤總和超過單個用戶流量成本。

在流量零售這種模式中,重要是兩個概念,一個是CAC, 是 Customer Acquisition Cost 的縮寫,意思是“用戶獲取成本” ,另外一個是 LTV,是 Life Time Value 的縮寫,意思是“用戶的終身價值”。

以互聯網保險公司爲例,假設一個保險成交用戶的獲客成本是1000,但是通過成交保險的收益之後900,那麼每賣出一份保險,就虧損100塊錢。單從保險這個維度來看,保險業務是是虧損的,是不可持續的。

如果公司想要持續經營,就需要考慮這些保險用戶的二次變現。假設這一部分用戶有30%能夠轉化爲電商,購買醫療保健商品,10%能夠轉化爲理財用戶,20%能夠轉化爲貸款用戶,這種場景下,就必須要考慮單個用戶的最終產生的價值。

流量零售模式的核心就是用戶價值的挖掘,通過前期虧損獲客,後期多次變現的方式來實現盈利。當各種平臺的流量紅利結束的時候,就需要考慮流量的留存和多次變現了。

把一個用戶獲取過來,提供多樣化的服務,讓用戶一點一點上鉤。當一個用戶的獲取成本小於在他身上賺取的利潤,這個模式也就成立。流量零售商對產品的設計要求非常高,必須有一套清晰的用戶引導路徑,並且能夠變現,比較考驗產品和運營團隊。

作者:貓叔玩流量;微信公衆號 : yunmao_owner

本文由 @貓叔玩流量 原創發佈於人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載

題圖來自Unsplash,基於CC0協議