畢舸:加大“有獎舉報” 讓財務造假內部監督常態化

原標題:加大“有獎舉報”,讓財務造假內部監督常態化

財經評論人 畢舸

香溢融通日前發佈公告稱,收到寧波證監局行政處罰及市場禁入決定書,公司及6名責任人被給予警告並處以罰款,4名前高管被採取市場禁入措施。根據早前公開信息,香溢融通因前高管爲牟取不當業績獎勵而實施財務造假。包括香溢融通在內,今年以來,已有12家上市公司因財務造假被處罰或收到行政處罰事先告知書。

財務造假堪稱某些上市公司蓄意違規操作、從而坑害投資者而牟取暴利的頑疾之一。也因此,監管層正在逐漸加大對於上市公司財務造假的問責力度。2019年以來,證監會累計對22家上市公司財務造假行爲立案調查,對18起做出行政處罰,向公安機關移送6起。但數據也顯示出,儘管監管力度不斷趨嚴,仍有爲數不少的上市公司依然知法犯法、前赴後繼。

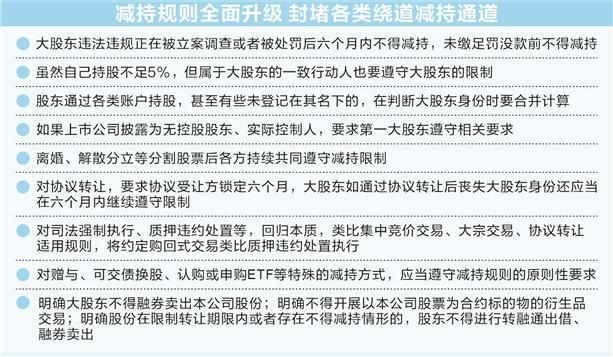

我們目前的監管及問責手段雖然在持續完善,但仍限於事後調查及問責爲主,在事先預防和最短時間內查明其造假行爲等方面,還面臨着嚴峻挑戰。相比於數以千計的上市公司,這就要求對於上司公司財務造假的監督機制必須強化其他參與主體的責任,比如中介機構的擔責。同時,正如證監會副主席閻慶民近日所指出,要推動監管轉型,繼續加大“有獎舉報”力度,發揮社會監督作用,如何激活上司公司財務造假的知情人資源,將其有效轉化爲內部監督的可依靠力量,需要證監會在相關制度和舉措上加以探索創新。

美國證監會(SEC)近日獎勵了一位舉報者5000萬美元。這是SEC授予個人的最高金額獎勵。而自這一新的舉報機制於2011年正式實施以來,已經累計向83個舉報者發放了5億多美元的獎金。

借用中國一句老話“堡壘往往是從內部攻破的”。上市公司財務造假,必須經由董事會、高管、財務、IR等多個環節完成,知情者不在少數。一旦我國在財務造假“有獎舉報”機制上形成突破,比如明確規定對於具有重大立功表現的舉報者,可以獲得被舉報上市公司財務造假違法所得百分之多少的獎金,也就形成了“有獎舉報”的正向循環:上市公司財務造假涉及金額越大,可預期或者已形成違法收益越高,舉報者能夠獲得的舉報獎金就越多。如此一來,越是類似於康美藥業的財務造假“大案”就越可能被內部人舉報。

對上市公司財務造假的制度性約束,需要不斷加大其違法成本,除了行政罰款、民事訴訟、追究情節嚴重者刑事責任等手段外,加大“有獎舉報”讓看似鐵板一塊的造假聯盟鬆動,推動更多內部人從同謀者變成監督者,這是各大成熟資本市場被充分驗證的有效路徑,我國證券市場法治化體系建設中不妨在這一方面加快探索。