从纠谬原子弹理论突破的故事说起

来源:中国科学报

作者:郑悦萍 吴明静

10月16日是中国首颗原子弹爆炸纪念日。56年前,中国在西部地区成功爆炸了第一颗原子弹,成为世界第五个拥有核武装的国家。

关于中国科学家如何在一穷二白基础上突破原子弹的经历,外界流传着不少似是而非的故事,两弹元勋邓稼先率“二十八星宿”攻关就是其中之一。

真的有“二十八星宿”吗?为还原原子弹突破背后的历史细节,胡思得学术成长资料采集小组搜集各种公开资料,并开展了多次口述访谈与资料采集……

大型油画《当代英雄》再现了“九次计算”的历史场景(前排左起周毓麟、邓稼先、彭桓武、周光召、程开甲、朱光亚、郭永怀、秦元勋,左1、2、3后的三名人物代表着包括胡思得、傅樱在内的众多年轻人)

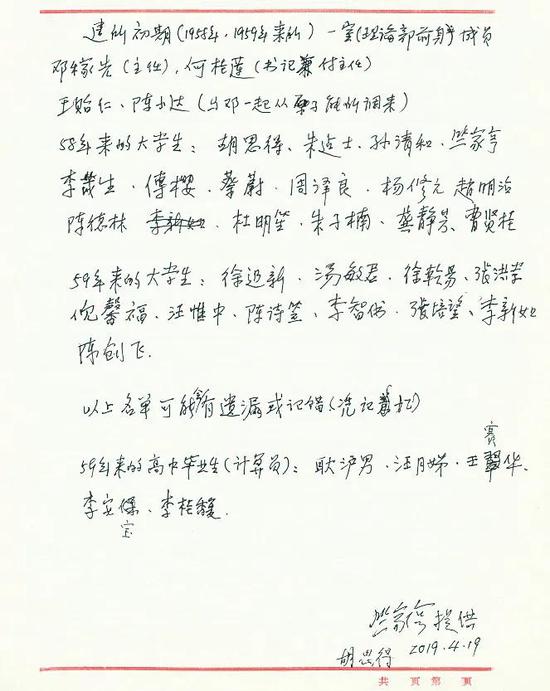

竺家亨提供、胡思得确认的九所建所初期人员名单

1959年春,九所一室年轻人从17号工地返回路过樱桃沟合影(左起赵明治、竺家亨,后排左起胡思得、周泽良、王贻仁、陈德林、蔡蔚、孙清和)

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。这一时刻是永恒的,这一成就是永远值得纪念的。

关于中国科学家如何在一穷二白基础上突破原子弹的经历,外界流传着不少似是而非的故事,两弹元勋邓稼先率“二十八星宿”(我国古代天文有“三垣四象二十八宿”星座体系和星官名)攻关就是其中之一。

胡思得院士是当年第一批分配到核武器研究所的大学生,是我国第一颗原子弹理论突破和工程设计的亲历者和见证者,也是与邓稼先共事20多年的亲密战友。

他是所谓的“二十八星宿”之一吗?为还原原子弹突破背后的历史细节,胡思得学术成长资料采集小组(以下简称采集小组)搜集各种公开资料,并开展了多次口述访谈与资料采集,以了解和呈现完整、准确、生动的故事和人物形象。

一

在崇尚“真实性是新闻的核心价值”的记者眼中,原子弹突破史因神秘而具备独特的魅力。

早期对我国核武器事业的公开新闻报道并不多,1986年邓稼先去世前几个月,中央决定对邓稼先公开解密,新华社高级记者顾迈男曾多次访谈邓稼先,写出了对邓稼先的第一篇长篇通讯。

多年后,顾迈男将这段经历整理成《突破“禁区”采访邓稼先》一文,回顾了她采访了解的邓稼先和年轻的大学生们自力更生突破原子弹的感人事迹,其中首次出现“二十八星宿”的提法。

这个故事一经刊发,立即被多方引用,甚至多家国家级媒体也多有提及。

顾迈男在《突破“禁区”采访邓稼先》中如是提及“二十八星宿”:“李觉回忆说,1958年六七月份,邓稼先来到了核武器研究所,所领导让他立即到北京的各大专院校物色人才。于是邓稼先到北京大学、清华大学和北京航空学院挑选了28位大学生,也就是后来人称的‘二十八星宿’,这些人成为九局的第一批青年骨干……有一次李觉从青海回来向部里汇报工作,正碰上邓稼先给新来的大学生们讲物理知识。李觉问他传授的是哪方面的知识,邓稼先告诉他说,新来的28位大学生都是清华大学、北京大学、北京航空学院的尖子生,但都没有学过核物理专业,更没有学过如何研制原子弹,因此特地组织他们学习有关知识。”

文中的核武器研究所即早期的北京第九研究所(以下简称九所)。

1958年1月,原第二机械工业部(以下简称二机部)九局成立,同年7月,开始筹建九所,负责人是李觉。最早调入九所从事核武器理论研究工作的是来自中科院原子能研究所的邓稼先、王贻仁、陈小达及中科院数学研究所的何桂莲。

1958年底组成一室(理论部前身),邓稼先任室主任,何桂莲任书记兼副主任。

“二十八星宿”的提法引起了采集小组的注意,2019年4月,采集小组访谈当年的知情者,这些知情者们均对此提法持不同意见。

二

就“二十八星宿”这个提法,采集小组向1958年第一批入所的胡思得、竺家亨进行了求证。

竺家亨先生凭记忆列出了一份早期一室成员名单。竺家亨本人在九所工作50多年,从没有听说过“二十八星宿”的说法。

他猜测认为,文章里提到的28名大学生,可能是1958年、1959年来所的26名大学生和年轻科研人员,再拼凑上王贻仁、陈小达。他觉得这一点恰恰体现了外界对核武器研究队伍的不了解,建议我们继续考证。

随后,采集小组带着这份名单向胡思得院士求证。胡思得肯定了竺家亨开列名单的准确,也告知我们从没听过“二十八星宿”的说法。他还从亲历者的角度对顾文中的描述产生了质疑,认为某些说法是不恰当的。

其一,胡思得对文章反映的选聘人员方式存疑。

当时九所下属于二机部,选聘人员较合理的途径应该是邓稼先通过二机部进行筛选,再由二机部从全国各大学调人。

胡思得本人是1958年从复旦大学物理系毕业分配到二机部的。

他至今还清晰地记得,9月29日,他和同学蔡蔚到位于北京三里河的二机部大楼报到,报到后就幸运地参加了国庆节群众大游行。

毕业于南京大学物理系的竺家亨比胡思得早报到几天,他们二人是高中同学。

报到后的一段时间,二机部领导没有急于给他们这些大学生安排工作。九所是做什么的、他们要从事什么具体工作,都是未知。

直到10月下旬,胡思得才接到通知,到一室向邓稼先报到。

由此可见,“所领导让邓稼先到北京的各大专院校物色人才”的说法可信度低,26位大学生也绝不都来自于北京大学、清华大学和北京航空学院三所高校。

其二,原子弹研制是集中集体智慧、协同攻关的事业。为原子弹理论突破作出贡献的,不仅有邓稼先与大学毕业生,还有外调科学家、工程技术人员、计算员等,单论部分科研人员的作用并不符合史实。

1959年6月,苏联毁约后,中国决定独立自主、自力更生研制原子弹。在从全国各高校选聘优秀毕业大学生的同时,一批优秀的科技人员放下自己的科研工作,毅然调整研究方向,陆续集中到攻坚克难的旗帜下。这些大专家有彭桓武、王淦昌、郭永怀、陈能宽等,他们为中国第一颗原子弹突破及后续发展作出了不可磨灭的贡献。

除了大专家与大学生,为了计算需要,还引进了一批中学毕业生做计算员。当时使用的计算机是手摇式的计算机,和后面研发的电子计算机比起来,十分简陋,操作起来也很繁琐。这些计算员多为女性,她们的职责就是做科研辅助工作。

三

根据档案记载,1959年12月,一室下设四个大组,分别为数学组、状态方程和力学组、中子物理组、计算组。计算组内又设置了由计算员等科辅人员组成的小组。

1960年,原子弹总体流体力学计算开始,为验证苏联专家提供的一个原子弹教学模型关键参数,科研人员用特征线法进行了九次突击计算,史称“九次计算”。

“九次计算”堪称第一颗原子弹理论突破的标志性历史事件,顾迈男在文中也描述了这一事件:“有一次,为了把一个问题弄清楚,他带领几十个年轻人日夜三班倒,用4台手摇计算机连续算了9次。”

一开始,力学组和数学组的同志是计算的主力。胡思得和力学组的傅樱在后来的访谈中都有提及:计算工作开始时,主力是力学组成员傅樱、朱建士、孙清和,数学组成员杜明笙、周泽良、朱子楠,以及计算员耿沪男、汪月娣、黄帅华、李安宝,最初使用的是手摇计算机,后来改用四台半自动计算机。

傅樱回忆说:“为了保证计算正确,我们还采用两人对算的做法,因此一次就要算出五万个数据……尽管如此,大家却懂得要想得到一点结果,必须脚踏实地地干。眼睛熬红了,人累瘦了,也毫不在乎。为了共同的目标,齐心合力地奋战。”

后来,由于计算工作量实在太大,领导便临时抽调了中子物理组的竺家亨等一批人,会同力学组、数学组和计算员,组成三班,八小时一轮换,一班计算、一班分析、一班休息,日夜不停。

每一次计算的结果以及暴露出来的问题,都及时拿到学术交流会上讨论。

胡思得、竺家亨和傅樱始终记得讨论的场景:专家与专家、专家与大学生之间的辩论经常进行得很激烈,甚至争得面红耳赤——这是九所的学术民主传统,有老一辈专家引导,刚毕业的大学生也胆大发言,自然形成了畅所欲言、教学相长、十分有利于鼓励创新的学术气氛。

最终,1961年夏,从苏联回国的周光召以最大功原理推翻了苏联专家提供的数据,结束了这场长达几个月的争论。

“九次计算”的过程与结果,为理解原子弹反应过程、掌握武器内爆重要规律奠定了坚实基础。参与计算的年轻科研人员得到了锻炼,养成了吃苦耐劳、永不言弃的奋斗精神。

最重要的是,通过“九次计算”坚定了中国人独立自主研制原子弹的信心。在计算过程中体现出的大力协同、民主科学的学术作风也因此成为“两弹一星”精神的重要组成部分。

四

胡思得多次谦虚地表示,自己非常幸运,大学毕业后来到彭桓武、邓稼先、周光召、于敏、黄祖洽等人身边工作,大科学家的指导对自己成长很有帮助。

他始终对这些大师的教诲与关心抱以深深的感激之情,在采集过程中每每回忆到这一段群星璀璨的历史时总是感慨不已,充满自豪。

在采集中,我们不止一次深刻认识到,对史料的引用和研究,“孤证不取,偏难盖全”。追溯历史,应首选最接近历史事实的原始记录,以及亲历者的口述资料。

中国核武器科技事业走过光辉60年,披荆斩棘、筚路蓝缕,从无到有、由弱到强,倾注了中国几代科技工作者的智慧与心血,其中的代际传承十分清晰,胡思得院士的成长经历足为典型例证,他和他的师友们汇聚成了壮丽的星辰大海。

他们这一批承上启下的亲历者的记忆仍然鲜活,他们的口述访谈以及提供的第一手资料,能佐证史料的准确性,丰富历史细节,这一点对传承“两弹一星”精神、探索思考国防高科技发展规律,显然具有特别重要的意义。

而支持我们不倦地索求这些微末细节的缘由,盖因我们身处浩瀚,我们是仰望者,是观察者,也是参与者。

前辈有前辈的自豪与满足,我们有我们的信念与决心——有万千星辉指引,自丰碑处再出发,前方是扩展无垠、值得期许的未来。