企業外匯套保新生態:兩大“頑疾”纏繞 風險中性意識僵在局中

原標題:一線調研丨企業外匯套保新生態:兩大“頑疾”纏繞,風險中性意識僵在局中

截至1月11日18時,境內在岸人民幣兌美元匯率徘徊在6.4778附近,半年內,升值幅度超過8%。

如此快的上漲速度,也令衆多外貿企業頗傷腦筋。

“去年7月初,我們在6.7-6.8區間做了鎖匯套保,如今看起來,這個鎖匯套保價格太低了。”一家江浙地區進口企業財務總監感慨說,去年12月以來,企業老闆不願繼續鎖匯套保,寧願坐等人民幣匯率達到最高點再購匯。

記者多方瞭解到,這種現象在進口企業並不少見。

一位股份制銀行金融市場部業務主管坦言,過去3個月越來越多進口企業都降低了匯率風險敞口對沖比重,甚至個別進口企業將外匯風險敞口對沖比重從65%降至0%,原因是他們此前的鎖匯套保措施因人民幣匯率持續升值而“虧損”。

相比而言,出口企業的外匯套保需求隨着人民幣匯率迭創年內新高而與日俱增。

“現在我們不敢留存閒置美元頭寸,深怕人民幣持續升值導致美元結匯額越來越少。”一家大型出口企業負責人向記者指出,目前人民幣持續升值帶來的另一項新挑戰,是如何說服境外買家共擔匯率風險——即將匯率波動納入出口產品報價條款。“不少境外買家不願接受共擔匯率風險的條款,他們擔心人民幣升值,承受不起更高的商品報價。”

因此,他們除了與銀行積極溝通儘早落實外匯套保設計方案,還努力說服境外買家增加人民幣、歐元的結算比重。

值得注意的是,近日央行在2021年工作會議裏提出,支持企業合理審慎運用外匯衍生品管理匯率風險,以及穩慎推進人民幣國際化以促進貿易投資便利化。

在業內人士看來,這預示相關部門將會鼓勵金融機構加快匯率風險對沖衍生品的研發步伐,以及進一步拓展人民幣在跨境貿易投資結算的操作便利性,從而協助企業更快地豎立風險中性意識,有效規避匯率風險同時,改變衆多企業外匯套保操作短期化、階段性特徵。

截然不同的套保操作

在多位銀行人士看來,當前進出口企業對外匯套保呈現截然不同的態度,與半年前形成鮮明的反差。

“去年6月初人民幣開啓快速升值走勢時,多數出口企業紛紛選擇觀望,因此他們認爲當時中美關係趨緊與疫情衝擊下美元荒狀況出現,不會觸發人民幣匯率大幅升值。”一位國有大型銀行外匯交易員向記者指出,隨着過去6個月人民幣匯率大幅上漲逾8%,這些出口企業都坐不住了,要麼加大美元頭寸結匯額度減輕匯兌損失,要麼與多家銀行緊急接洽急尋外匯套保解決方案。

與此形成鮮明反差的是,去年6月初人民幣匯率剛有升值徵兆,不少進口企業早早在6.7-6.9之間進行鎖匯套保,如今人民幣匯率上漲突破6.5,反而令他們此前的鎖匯套保措施遭遇浮虧,無形間打擊了他們繼續鎖匯套保的積極性。

這導致進出口企業面對此次人民幣快速升值的態度趨於分化,一面是出口企業急於引入外匯套保措施規避結匯損失擴大風險,一面是進口企業乾脆持續降低鎖匯套保操作額度,坐等人民幣匯率升至最高點再購匯,以此實現購匯收益最大化。

上述大型出口企業財務總監向記者直言,從去年12月起,企業老闆幾乎天天都在過問人民幣匯率波動狀況,深怕匯率繼續升值導致手裏的美元貨款“進一步貶值”。因此只要人民幣匯率創新高,他就變得格外緊張——擔心老闆責怪他們外匯套保落實效率太慢,導致企業繼續蒙受結匯匯兌損失。

“期間我們也找過多家銀行緊急溝通了外匯套保解決方案。”他告訴記者。不過,多數銀行給出的外匯套保解決方案都不會讓他感到滿意。究其原因,一是銀行外匯套保方案的操作成本不低,相關費用要佔到企業整年利潤的8%-10%,二是銀行的外匯套保方案更側重鎖定人民幣匯率雙向波動風險,無法滿足企業老闆對套保獲利的訴求。

後來,他之所以能說服企業老闆同意快速落實外匯套保方案,是因爲他給老闆算了另一筆賬——去年下半年企業的結匯匯兌損失達到逾600萬元,若企業花費約200萬元費用避免上述匯兌損失再度出現,等於給企業“賺回”了400萬元。

前述股份制銀行金融市場部業務主管則向記者透露,目前他們也通過類似方法,說服不少出口企業迅速引入外匯套保方案。相比而言,說服進口企業繼續鎖匯套保的難度更大,因爲不少進口企業老闆鑑於此前鎖匯套保虧損,對鎖匯套保效果的信任度出現不小的回落。

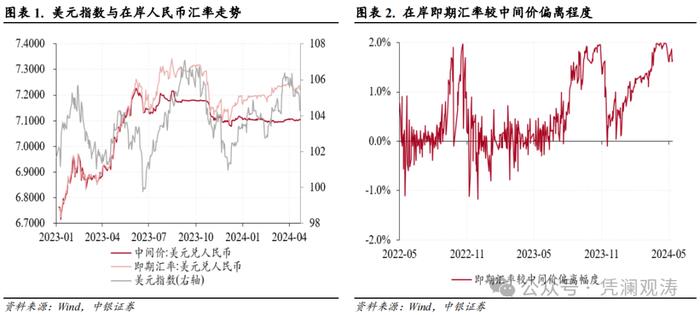

“目前我們的主要應對措施,就是將人民幣匯率走勢圖拉長到過去2-3年,讓進口企業主意識到人民幣匯率其實處於雙向寬幅波動階段,因此進口企業不能因匯率升值就坐等購匯成本走低,也需要關注匯率回調所帶來的購匯成本驟增風險。”他指出。

匯率套保兩大弊病待解

面對人民幣快速升值,不少外貿企業對外匯套保出現“短期性、階段性”需求,另一個重要原因是企業內部的單邊評估考覈機制“作祟”。

所謂單邊評估考覈機制,即企業對外匯套期效果進行考覈時,只關注外匯套保操作的盈虧,而不是將外匯套保的得失,與業務端風險敞口收益結合起來綜合評估。

“事實上,企業外匯套保盈虧與業務端風險敞口得失,往往存在負相關性。比如在人民幣升值期間,企業通過鎖匯套保措施鎖定相應的購匯成本,因此在外匯套保操作端,人民幣升值幅度較高導致企業鎖匯套保面臨一定額度的浮虧,但在業務端,鎖匯套保可能令企業進一步壓低了原材料進口成本,因此若將兩者綜合評估,企業的原材料進口採購成本反而走低。”一家銀行外匯衍生品交易部門負責人表示。但在實際操作環節,不少民營外貿企業不是以此作爲外匯套保得失的評估依據。只要外匯套保操作出現浮虧,企業老闆就會進行直接干預,要麼直接撤銷此前的外匯套保操作,轉而擴大外匯風險敞口賭匯率漲跌獲利,要麼要求套保團隊必須加大套保投機性操作,迅速扭虧爲盈。

在他看來,這背後,是不少外貿民營企業依然奉行“老闆一言堂”文化,缺乏規範的企業治理架構。

前述股份制銀行金融市場部業務主管向記者透露,這很大程度影響銀行的外匯套保設計方案。爲了迎合不少外貿企業老闆套保獲利的訴求,他所在的銀行金融市場部設計的外匯套保方案往往需兼顧保值與增值兩部分。即企業大部分外匯風險敞口基於保值與風險鎖定原則進行套保操作,小部分外匯風險敞口則基於增值需要,通過滾動對沖,滾動分層對沖、成本匯率對沖等策略實現預期的套保回報。

“隨着當前人民幣快速升值,目前越來越多進口企業老闆都要求將大部分外匯風險敞口放入增值型套保操作,保值型操作比重日益減少。”他不無擔心地表示。他們對此只能採取分步走的應對策略,先通過協助企業繼續引入鎖匯套保等匯率風險對沖策略,讓民營進口企業老闆日益重視匯率風險管理;一旦匯率出現回調,他們再向這些企業老闆灌輸豎立風險中性意識的重要性,一則改變他們將外匯套保視爲獲利工具的觀點,二則協助企業構建更完整全面的外匯套保方案,逐步改掉企業匯率風險管理的短期化、階段性弊病。

(作者:陳植)