民生銀行擅自變更房貸還款方式 “契約精神”哪去了

原標題:銀行擅自變更房貸還款方式 “契約精神”哪去了

簽訂的合同並非不能變更,但變更的前提是雙方協商一致,用新的合約替代之前的合約。

▲媒體報道截圖。

文 | 李曙明

2013年10月,南京市民蒲先生在民生銀行南京分行辦理了一筆117萬的房貸,貸款期限爲20年。當時約定按照“等額本息” 的方式進行還款。可最近,蒲先生卻發現,自己還了七年多的房貸,到現在本金竟還是117萬,一分都沒減少。

原來,銀行在他不知情的情況下擅自變更了貸款還款方式,由合同約定的“等額本息”變爲“先息後本” :先歸還利息,到期後一次性歸還117萬本金。

還款方式是貸款合同的核心內容,決定着雙方的權利義務。蒲先生算了一筆賬,如果按照當時合同約定的4.2%左右的年利率計算,20年期的房貸,“先息後本”的還款方式要比“等額本息”多還三四十萬元。這是他因還款方式變更可能付出的代價。

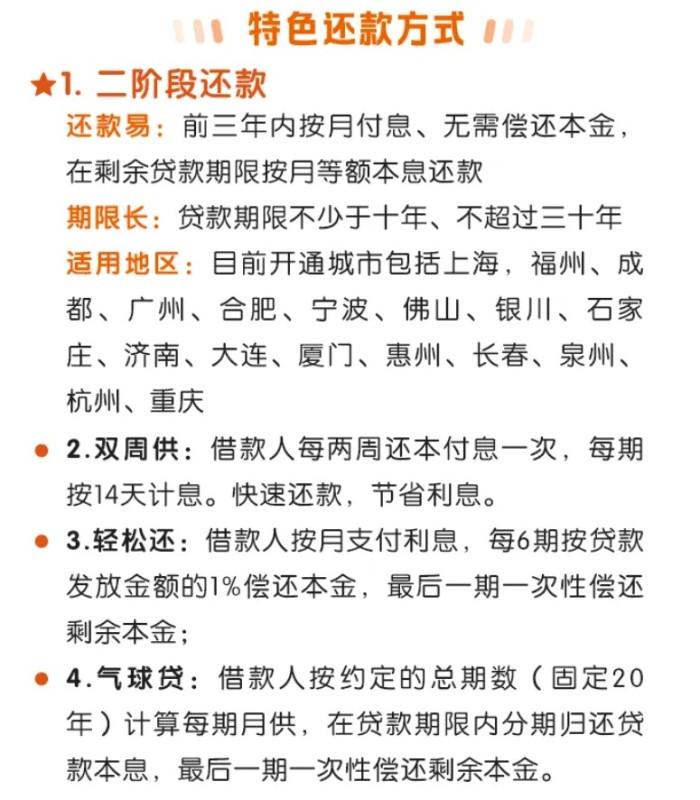

需要說明的一點是,兩種還款方式分別適合於不同人羣,並無優劣之分。“先息後本”更適合做生意、付月租等應急情況,一般不用於房貸。蒲先生對銀行變更還款方式“怒不可遏”,但對於短期內缺少現金的人來說,這種變更可能求之不得。

所以,這一事件的關鍵點,不在於銀行擅自變更還款方式對哪一方更有利,而在於:哪怕這種變更對借款人有利,銀行單方變更合同也註定得不到法律支持。

貸款合同是銀行和借款人雙方合意的結果。一旦做出承諾,雙方必須不折不扣地履行,這就是“契約精神”。“契約精神”內容寬泛,但核心其實也簡單:“說話算數”。

在蒲先生和銀行籤的合同中,白紙黑字寫着還貸方式是“等額本息”,蒲先生按“等額本息”還款,銀行按“等額本息”扣款,如此也不會節外生枝。

當然,簽訂的合同並非不能變更,但前提是雙方協商一致,用新的合約替代之前的合約。也就是說,合同變更一定是雙方行爲,單方行爲不可能發生合同變更的效力。

回到此事去看,在蒲先生和銀行交涉過程中,銀行工作人員曾提出疑問:“這個上面寫的是採用等額本息法,每月還款本息數合計是8092.95元,但2014年還的時候只有5609元,您當時沒發現嗎?” 銀行工作人員這麼問,或許是想以此證明,蒲先生對於銀行變更還款方式是知情和認可的。

▲媒體報道截圖。

對此,蒲先生回應稱,“因爲扣款、劃款、計算金額,全是銀行的問題啊,我只是負責把錢存在我的卡上,自動還款”。應該說,蒲先生的回應是到位的,歸納起來就是:他的義務,已經履行;目前出現的問題,完全是銀行擅自變更合同導致。

而由於還款方式系銀行單方變更,並非雙方協商一致的結果,因此並不具備發生合同變更的效力,蒲先生無須受其制約。

在此事中,雙方於2013年簽訂的合同,是確定權利義務關係的唯一合法文件。蒲先生可以要求銀行按照當初的合同繼續履行,按照當初約定的還款方式還款;如果蒲先生有證據證明,銀行的擅自變更給他造成了實際損失,可以要求賠償,這是銀行應付出的違約成本。

向銀行借款,借款人處於相對劣勢一方。利息高低和還款方式基本銀行說了算,借款人照單全收。在這種現實下,若不徹底堵住銀行擅自變更合同的“口子“,任由其加重對方責任,借款人的權益將難以保障。

從這個角度看,發生在南京的這一事件或許只是個案,但足以引起社會警覺。

□李曙明(法律從業者)