舞动的长城,认真的父亲,独家专访两弹一星元勋朱光亚之子

他被称为 “我国工程科学界支柱性的科学家”;在两弹的研制中,他被誉为“科技众帅之帅”;在浩瀚的宇宙中有一颗以他名字命名的小行星——“朱光亚星”……

9月16日,海淀原创舞剧《长城》在国家大剧院首演。朱明远在观众席静静地观看,眼角有泪花闪烁……他知道在主人公魏国卫国的自行车大梁上幸福欢笑的小卫星,就是他自己;他也知道,这一天距离父亲离开永远挚爱着的祖国、离开永远热爱着的核工程事业、离开永远深爱着的家人,已10载有余。

舞剧《长城》,幻化出舞动的长城精神,奔腾不息!

为了更好的诠释舞剧内涵,主创团队研读了大量历史文献,重走科技人员当年路,深刻领悟“两弹一星”精神,通过具有象征性、代表性的故事,形象地再现了一代代赫赫而无名的科研工作者前赴后继,将家国大义、热血情怀刻入骨血,将自己的命运和祖国的命运紧紧相连。《长城》背后有一个生生不息的精神谱系,两弹一星精神、长城精神、中关村精神在舞剧中水乳交融。该剧是2021年北京市和海淀区重点文化项目,是海淀区庆祝建党百年的重点剧目。舞剧《长城》在国家大剧院首演同时也拉开了2021中关村舞剧展演的序幕……活动由中共北京市海淀区委宣传部主办、中关村国际舞蹈中心承办,一直持续到10月中旬。

父亲是个认真的人

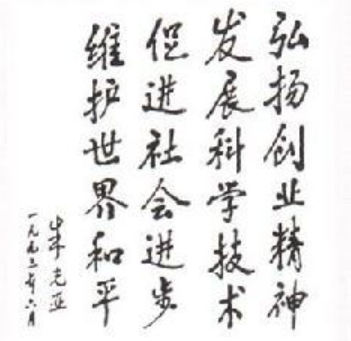

这两张照片时隔甲子,翩翩少年,孜孜矻矻;老骥伏枥,壮心不已!

朱明远说,父亲留给自己最深刻的影响,也是最亲切的形象,就是认真。

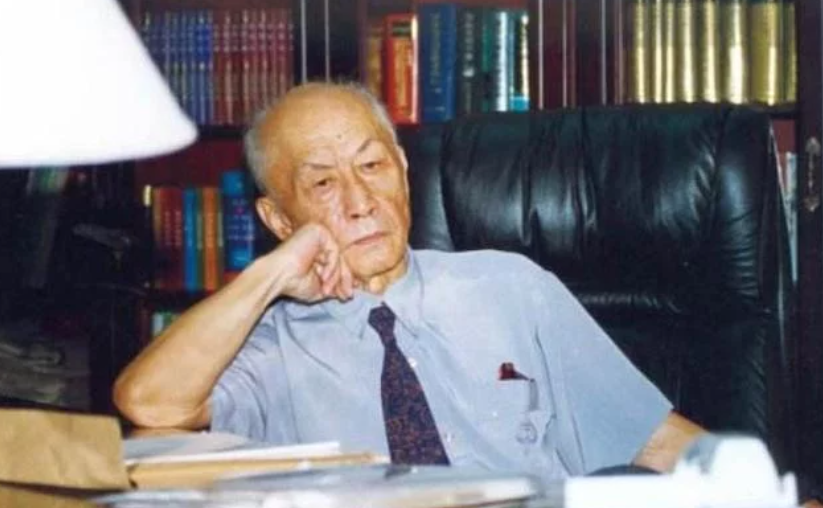

近日,朱光亚长子朱明远先生在家中接受了笔者独家专访。客厅里摆放的还是朱老生前坐过的沙发,沙发的许多地方都已经破损,朱明远说:“父亲勤俭一生。当年创建中国工程院时,午饭吃剩的盒饭都要带回家,晚饭时热一热再吃。这一点对我影响很大。所有父亲用过的东西、家里的老旧用品,我都留着。我父亲动手能力特别强,记忆中家里的电器、家具几乎所有东西,坏了他都自己修。”

朱明远在家中接受笔者独家专访

公众场合中少言寡语,不苟言笑,总是一脸凝重的朱老,生活中却是一位宽厚随和的长者,子女心中慈爱的父亲。“我小时身体很弱,经常生病,五六岁时,父亲教我做俯卧撑,加强锻炼,至今受益。父亲骑自行车上下班,我经常坐在自行车大梁上,听父亲谈天说地……”

科技众帅之帅

在“两弹一星”功勋中,朱光亚是最晚解密的。媒体上常常只见其名,而钱学森、朱光亚这两个名字又总是连在一起。美国《纽约时报》为此发表过一篇文章,题目是《钱学森之后的那个人》。如果把中国的战略核武器比作一把“枪”,这两位科学家可谓珠联璧合:钱学森是研制“枪”的,负责导弹;朱光亚是研制“弹”的,负责核武器。

朱光亚与钱学森(左)

“核武器,利用能自持进行的核裂变或聚变反应释放的能量,产生爆炸作用,并具有大规模杀伤破坏效应的武器的总称。”翻开《中国军事百科全书·核武器》,首页上这48个字的定义,就是朱光亚撰写的。

朱光亚,是中国首枚原子弹研制的技术总负责人,是中国核武器研究领域公认的“科技众帅之帅”。

一件事一辈子一生情

“我这一辈子主要做的就这一件事---搞中国的核武器。”朱光亚曾这样总结自己的一生。

朱光亚1924年出生于湖北省,由于父亲在法国企业工作,他和兄弟姐妹从小就接受西式教育。天资聪颖又认真刻苦的朱光亚,小学只读了4年,连跳两级升入中学。抗战爆发后,1938年,刚刚初中毕业的朱光亚转移到重庆,就读于重庆南开中学。1941年,他考入西迁至重庆的国立中央大学(今南京大学)物理系,通过从美国留学归来的赵广增等教授了解到国际物理学科的新发展。1942年夏天,朱光亚转学到西南联大,在周培源、赵忠尧、王竹溪、叶企荪、吴大猷等众多名师的悉心教导下,打下了坚实的基础。

抗日战争胜利后不久,著名物理学家吴大猷、化学家曾昭抡、数学家华罗庚被派往美国考察,学习原子弹相关技术。年轻学者朱光亚、李政道被吴大猷选为助手,与他同行。1946年,朱光亚等人刚到美国不久就被告知,美国不会向其他任何国家开放原子弹研制技术,加之抗战胜利后国内形势很快发生巨变,考察组只好解散。1946年9月,朱光亚进入密歇根大学,一边担任吴大猷的助手做物理课题,一边攻读博士学位,学习实验核物理。期间,他连续四年获得全额奖学金,各科成绩都是A。1947年初,他在世界著名的物理学期刊《物理评论》上连续发表英语论文,核物理新兴科学前沿从此开始出现中国人的名字。1949年秋天,朱光亚获得博士学位。

那封著名的公开信成为他的墓志铭

1949年10月1日,新中国成立了!消息传到美国,朱光亚和很多进步同学兴奋不已,感到报效祖国的机会到了。朱光亚牵头组织起草了那封著名的《致留美同学的一封公开信》:

“同学们,听吧!祖国在向我们召唤,四万万五千万的父老兄弟在向我们召唤,五千年的光辉在向我们召唤……我们中国要出头的,我们的民族再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了!回去吧,赶快回去吧!祖国在迫切地等待我们!”

到1950年初,已有52名留学生签名响应。1950年2月,朱光亚放弃国外的优厚待遇毅然回国,参加新中国建设,一大批优秀青年也受到感召陆续回国。

先生逝世后,这封著名的公开信镌刻在他的墓碑上。这无声的誓言,与天地同辉,昭示着几代知识分子报效祖国的理想和信念。

当年回国仅仅四天,朱光亚就站在了北京大学物理系的讲台上,他是当时北大最年轻的教授,主讲的是光学和普通物理。在此期间,他还出版了系统论述核武器的学术著作《原子能和原子弹》。

从抗美援朝战场归来

1952年春,朝鲜战争进入胶着状态,停战谈判成为我国外交工作的大事之一。国家从高等院校中选派了一批政治可靠、有较高英语水平和掌握现代科技知识的教师,作为我方谈判代表团的翻译。北京大学选派了朱光亚和钱学熙,他们于1952年4月从北京出发,跨过鸭绿江,坐着敞篷卡车沿着崎岖山路,冒着枪林弹雨,终于到达中国人民志愿军谈判代表团所在地——朝鲜开城。在开城,谈判代表团每天晚上都拉着防空帘在微弱的灯光下忙碌,一听到警报就马上收好文件钻进防空洞。而在谈判桌前,美方代表经常挥舞着“核大棒”。为了不让对方有空子可钻,谈判双方彼此练出了耐力与坐功。

若干年后,有一次,在核武器研究院开会,休会时,朱光亚抽空点燃一根烟,吐出一连串又圆又大的烟圈。身边同事十分好奇,朱光亚幽默地说,能吐出如此“高难度”的烟圈,要归功于板门店谈判。当时谈判陷入僵持阶段,双方均保持沉默,中方看着美国人一支接一支吸香烟、一口接一口吐烟圈,于是也相互递烟。朱光亚就在这时学会了抽烟和吐烟圈。

朱明远说:“就是在这样的特殊环境下,父亲养成了耐心听取别人发言的习惯,他从不轻易表态,一旦讲话,总能令人折服。”

深受学生崇拜的朱老师

朱明远说:“父亲自己说只做了一件事,其实这是指专注于核武器而言,实际上父亲干的事太多了。他跟我说年轻那会儿,经常这边讲完课,跑着步回到另一所学校接着讲课。1952年底,他刚从朝鲜战场回来,就被调到东北人民大学(现吉林大学)任教授,参与物理系的组建,后来又担任了普通物理教研室主任、系副主任、代理系主任。在主讲力学、热学、原子物理学等大课的同时,还进行学科建设。”

朱光亚非常讲究教学方法,他印制了“答疑卡片”,学生们可以把问题写在上面,交给老师作书面回答。他讲课思路明晰,概念透彻,语言简练,他的课程被学生们称为“艺术精品”。在东北人民大学近3年,该校物理系从无到有,师资队伍发展到50多人,建成12个实验室,在国内处于领先地位。朱光亚在东北人民大学教过的学生有519人,后来成为中国科学院院士的3人,教育部副部长1人,著名大学校级领导6人,国家科学奖项获得者、著名专家、博士生导师数百人。

朱光亚(右)口试陈佳洱时的情景

曾任北京大学校长的陈佳洱回忆与朱光亚的60载师生情时说,“在东北人民大学时,朱老师每周总是花大量的时间精心编写讲义、精心备课。朱老师不但课讲得好,还非常注重辅导学生,他每星期会专门找两次时间解答学生提问。有问题的学生会被他叫到黑板旁边。他很仔细听你的问题,然后把关键点用小字写在黑板上。为了启发我把握科学的思维方法,他不是直接否定或给出答案,而是根据我所提问题的症结,逐一反问我,直到把我问懂为止。平时如此,期末考试时要求就更严了。在口试中,他总是多方面检查我们对课程掌握的程度,容不得半点含糊。我有幸留下了一张他对我进行口试的照片,一直珍藏至今。他的课给我的教益太大、太深刻了,受用一辈子!”

朱光亚陈佳洱的师生情

在陈佳洱的印象里,朱光亚看上去表情很严肃,但为人十分和蔼。那时候,大家知道朱老师参加过抗美援朝,所以都很崇拜他。时为团组织书记的陈佳洱,在组织团日活动时,就曾请朱老师给同学们讲抗美援朝的故事。

一生中唯一的一次喝醉

1955年,党中央作出发展原子能工业的战略决策,朱光亚又被召回北大,担任物理研究室副主任,参与组建原子能专业。随后,核武器研制机构急需一位负责最后产品的科学技术领导人,钱三强经过反复思考,决定推荐朱光亚去担任中科院原子能所物理实验室的副主任;此后他又被任命为中国核武器研制的科学技术领导人,担任二机部核武器研究所副所长。当时,他只有35岁。王淦昌、彭桓武、郭永怀、程开甲等当时颇有名望的科学家都是在朱光亚的建议下加入核武器发展团队的。

1964年10月16日15时,一朵黄褐色的蘑菇云在我国西北戈壁腾空而起,震惊了世界。朱明远说,“当时父亲他们一行人走错了路,原子弹爆炸瞬间,正在赶路的父亲停下脚步,看着腾空而起的蘑菇云,禁不住热泪纵横……我父亲这辈子喝酒只醉过一次,就是

原子弹爆炸成功的那天晚上。”

毛主席接见朱光亚

此后,朱光亚又参与组织领导了第一枚空投航弹、首次导弹与原子弹“两弹结合”试验任务。在短短两年时间内,使中国成为世界上少数几个独立掌握核技术的国家之一。1967年6月,朱光亚参与组织领导的中国第一颗氢弹爆炸成功。

从此,中国人再也不会被“核讹诈”了!

“因为父亲每年九、十月份都是最忙的时候,所以我们家养成了不过‘中秋节’的习惯,第一颗原子弹爆炸就是1964年10月16日。父亲去世后,我们现在也还是不过中秋。”朱明远朗声笑了起来,然后是沉默。

重温朱光亚朱老在不同时期讲过的话,我们更能理解他肩上的使命和担当的真正意义是什么——

“在五、六十年代决定发展核武器完全是被迫的,当核威胁核讹诈出现时,中国科学家别无选择,只能努力抓紧发展自己的核武器,我们的最终目标是为了消灭它。我们科学家的理解是,为了要消灭它,就得掌握它。”“有人问我,各行业都讲‘党的领导’‘大力协同’‘确保质量’,为什么核武器试验可以一次成功、次次成功?我回答,人的因素是第一位的。因为核武器研制队伍始终保持一种精神,抱着为国家和民族争气的精神,大力协同、无私奉献、对事业认真负责的精神,艰苦奋斗、拼搏向上的精神,科学求实、勇攀高峰的精神。”“今后二、三十年战略军事平衡仍将是以核威慑为基础,核威慑又是以进攻性核武器的优势为基础。要继续完善我国核武器技术,遏制超

级大国的核威胁。”“我们要适应战略武器技术由核向非核转变的自然趋势,并且作为核技术的必要补充,要跟踪研究非核战略武器技术。”

秦山核电站与“863”计划

就在第一颗原子弹爆炸试验期间,朱光亚还开辟了另一条战线---地下核试验的准备工作。1969年9月23日,在他的领导下,中国成功地进行了第一次地下核试验。此后,他从原核工业部第九研究院调任国防科委副主任。1978年,按照周恩来总理生前嘱托和亲自审查批准的30万千瓦压水堆核电站方案即将实施,朱光亚代表国防科委组织二机部、上海市等单位研究提出了264项研究试验和技术攻关项目,不辞辛劳多次赴浙江秦山、上海松江等地考察选点;9月7日,向国防科委常委会议汇报了核电站建设发展规划等问题;1984年2月,朱光亚代表国家计委、经委和国防科工委主持秦山核电站扩大初步设计审批会;1985年开工建设,1991年并网发电成功,结束了中国大陆无核电的历史,走出了核技术领域军民融合发展的一大步。

上世纪80年代中期,朱光亚参与了中国跟踪世界高技术发展的重要计划---“863”计划的制定和实施;1991年,被选为中国科协第四届全国委员会主席,成为继李四光、周培源、钱学森之后这个全国性统一的科技工作者群众组织的主要领导人;1994年,中国工程院成立,他又被推选为第一批中国工程院院士,并成为中国工程院第一任院长。1999年,国庆50周年之际,朱光亚与其他22名科学家一同被授予“两弹一星”功勋奖章。

买菜、做家务、骑车上下班

朱光亚是中山大学老校长许崇清的女婿。许崇清之子、中山大学教授许锡挥曾回忆往事——上世纪50年代中期,许锡挥到北大念书,朱光亚在中科院工作。“我常在校门口看见他。他生活很简朴,一直骑自行车上下班,一直到70多岁。其实他有车有警卫,但他坚持这种简单朴素的生活方式。”

朱明远回忆:“只要有空,父亲就会买菜做饭、做家务。他有不少拿手菜,像珍珠丸子、夹干肉、排骨莲藕汤,还会做汽锅鸡,直到今天,我们都念念不忘这些父亲的‘味道’。由于工作性质的原因,我们从来不打听父亲到底在忙什么,我见过父亲用化名办的工作证。记得有一次,母亲为他买了厚厚的棉衣棉裤,说要出差到很冷的地方……直到第一颗原子弹爆炸成功,新闻报出来,我才知道,原来原子弹是我爸爸搞的!”

在朱光亚85岁生日的时候,中国工程院原副院长杜祥琬将主编出版的《战略科学家朱光亚》一书作为生日礼物送给他,在这本书的后记里有这样一段话:朱主任对我国科技做了很多有分量的工作,但由于国防需要,至今还有许多不能对外公布。

做任何事都像做物理实验

朱光亚与妻子许慧君相濡以沫五十余载,育有一女二子,分别是朱明燕、朱明远和朱明骏。

朱明远说,“父亲对我们从来不长篇大论地教育,他总是通过‘身教’来潜移默化地影响我们。无论做什么,父亲都认真细致、有条不紊。他的书籍文件摆放,就像计算机程序一样,令人叹为观止。比如他叫秘书取一份文件,会清清楚楚地告诉他,这份文件放在第几层,从左边数什么位置,只需按‘图’索骥即可……”

1974年朱光亚五十岁时的全家福

朱光亚教育子女要在生活中培养观察能力和理性思考能力。比如夏天驱蚊的蚊香放在何处最合适?“父亲认真考察了多处位置才告诉我们,要将蚊香放在房屋门外、竹门帘前的犄角处。他的理由有三:一是人进出房间时,不会被蚊香绊到;二是蚊子在房屋外就被蚊香熏跑了;三是能避免人在室内闻到蚊香呛人的气味。”类似的事情还有很多,在朱明远印象中,父亲“做任何事都像做物理实验一样细致认真”。

朱光亚和妻子经常带领孩子们将家中物品进行收纳整理、有序存放,装衣物的箱子会贴上标签,标明是什么衣物、谁的衣物,文件、报刊资料也按日期的先后顺序摆放整齐。

朱明远说,这样的家庭教育培养了自己做事的条理性,“能减少很多生活中的无效劳动。小时候,家里添置了新电器,常常连说明书都来不及看,就想插上电源让电器运转。父亲总是说:‘别急,先看看使用说明书,搞清楚操作流程再去操作它。’父亲教给我们的,不仅仅是如何使用说明书,而是如何科学地、符合规律地做事。”

朱光亚也很重视培养子女的动手能力,他自己就有一双灵巧的手。“父亲平时会积攒一些旧五金件,东西坏了很快就能修好。父亲还带着我和弟弟明骏,用两块木板、一段窗帘杆、一些粗铁丝和硬纸壳做过一个立式阅读灯。我第一次装配半导体收音机,也是父亲教的。”受父亲科学、理性思维的影响,朱明远后来成为一名优秀的计算机软件工程师,并开办了自己的公司。

朱明远说:“父亲对我们的爱,是弥足珍贵的心灵馈赠,胜过世间一切财富!”

中央电视台“感动中国”2011年度人物颁奖盛典。第一个出现的名字是——朱光亚。颁奖词是这样写的:“人生为一大事来。他一生就做了一件事,但却是新中国血脉中,激烈奔涌的最雄壮力量……”

诚然,朱老一生就做了一件事——却是改变世界的一件事!是让中国人从此扬眉吐气挺直脊梁的一件事!

作者:夯石