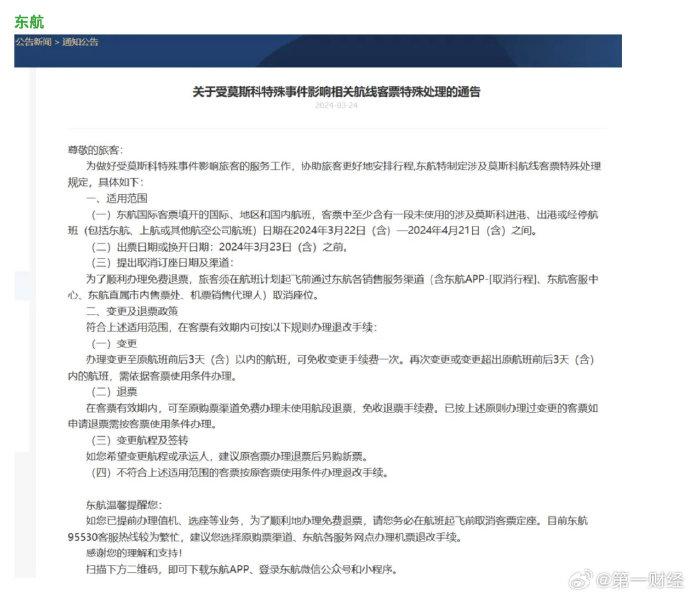

“七一勳章”獲得者瞿獨伊逝世,一文讀懂瞿秋白獨女的百歲人生

原標題:“七一勳章”獲得者瞿獨伊逝世,一文讀懂瞿秋白獨女的百歲人生

新京報快訊(記者 沙雪良 姚遠)據新華社消息,“七一勳章”獲得者、新華通訊社原國際新聞編輯部幹部、黨的早期領導人瞿秋白之女瞿獨伊,因病醫治無效,於2021年11月26日在北京逝世,享年100歲。

今年是建黨百年,七一前夕,瞿獨伊獨女李曉雲曾告訴新京報記者,瞿獨伊生病了,住在醫院。

6月29日上午,慶祝中國共產黨成立100週年“七一勳章”頒授儀式在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。

29名七一勳章獲得者中,瞿獨伊是唯一的百歲女性革命者。

當時,談及瞿獨伊獲得七一勳章的原因,李曉雲曾表示,七一勳章這麼高的榮譽,是對母親那一代人的褒獎。他們是革命烈士的後代,他們忠誠於黨、不怕犧牲,從新疆監獄千辛萬苦回到延安。

瞿獨伊與父母的合影。瞿獨伊家人供圖

激動時刻

用俄語向全世界播出毛主席建國宣言

“同胞們,中華人民共和國中央人民政府今天成立了。”

1949年10月1日15時許,毛澤東主席在天安門城樓上宣告新中國成立時,瞿獨伊正在西觀禮臺,爲蘇聯文化藝術代表團團長法捷耶夫一行當翻譯。

在靠近城樓的一側,瞿獨伊能清晰地看到毛主席,大家都被激動的情緒鼓舞着。她曾撰文回憶:那種熱烈的場面,我從未見過。當五星紅旗伴着國歌冉冉升起的時候,許多人都激動地流下了眼淚。

“獨伊獨伊,你快來。”廖承志,時任新華社社長過來找瞿獨伊。

“什麼事兒啊?”她問。

“你快來跟我上車,去廣播電臺,廣播剛纔毛主席的宣言。”說着,廖承志就帶着瞿獨伊走下觀禮臺。

在廣播電臺,瞿獨伊用留聲機錄了一遍,播放時發現有兩處不太順,就又錄了第二遍,隨後播出。

28歲那年,在開國大典上,用俄語向全世界播出毛主席講話,成爲瞿獨伊永生難忘的經歷。

瞿獨伊在蘇聯長大,俄語流利,說中文也是俄羅斯口音。

1950年3月,她與丈夫李何被派到莫斯科,創辦新華社莫斯科分社。

因李何心臟不好不便乘飛機,二人乘剛剛開通的中蘇國際列車赴任。恰逢3月12日,蘇聯第三屆最高蘇維埃代表選舉的投票日,列車上就有投票箱。夫婦倆馬上亮明瞭記者身份,瞿獨伊用流利的俄語提問,李何拿本子邊聽邊記,如此寫出了莫斯科分社的第一篇通訊。

說是莫斯科分社,其實是“夫妻店”。在中國駐蘇聯大使館安排的一個房間裏,譯電、翻譯、交通、採購、炊事……統統要兩人負責。瞿獨伊沒有周末,整天忙得團團轉。

一天,兩人乘公共汽車到俄羅斯外交部新聞司取材料,路上突然下大雨,兩人被淋成了落湯雞。對方問:“你們怎麼不派個通訊員來啊?怎麼不坐車來啊?”瞿獨伊說:“我們國家剛開始經濟建設,我們能節省一點就節省一點。”

全國取消供給制後,大使館黨委按中央規定給大家定級定薪。夫妻倆覺得給自己定高了,主動提出減少400盧布和700盧布。他們在國外發表文章所得稿費,大部分也作爲黨費上交了。

由於大使館人員不足,瞿獨伊經常被借調在外事活動中擔任翻譯。瞿獨伊的女兒李曉雲說:“因爲瞿獨伊在蘇聯長大,所以說的俄語都是莫斯科的標準音,如果不看她的臉從後頭聽她說話,不知道她是個中國人。”

當時在莫斯科,國外媒體能爭取到的採訪機會很少,瞿李二人就混進國內來的代表團充作翻譯,趁機採訪。

瞿獨伊和李何跟着農民代表團採訪考察。左二爲瞿獨伊,右一爲李何。瞿獨伊家人供圖

七八年後,當兩人離開蘇聯時,新華社莫斯科分社已經發展到4人,兩輛車。

回國後,瞿獨伊被分配到中國農業科學院工作。1978年,瞿獨伊回到新華社工作,在國際部俄文組擔任翻譯和編輯,1982年離休。

英烈基因

瞿秋白“手把手教我寫字、畫畫”

作爲中共早期領導人,瞿秋白的就義堪稱英勇豪邁。而他對唯一的女兒——繼女瞿獨伊則處處表現出柔情。

楊之華與瞿秋白結合後,讓瞿獨伊稱瞿秋白爲“好爸爸”。在上海,瞿秋白和茅盾輪流接送瞿獨伊和茅盾之女沈霞。

瞿獨伊曾回憶,在上海,母親楊之華整日忙於工人運動,無暇照料自己。父親瞿秋白對她則十分慈愛,“不管多忙,只要有一點時間就到幼兒園接送我。在家時,他手把手地教我寫字、畫畫”。

李曉雲說,瞿秋白對瞿獨伊是特別的慈愛,特別的喜歡。

1928年4月,瞿秋白同周恩來提前到蘇聯,參加中共“六大”在蘇舉行的籌備工作,後在駐共產國際代表團工作兩年;同年5月,作爲中共“六大”代表的楊之華帶着瞿獨伊祕密來到莫斯科。當時瞿獨伊6歲半,開始記事。

“過境時,我掩護過好幾個中共代表,在媽媽的引導下認幾位叔叔叫爸爸。”她曾回憶:“‘六大’在中共歷史上是很特殊的,會址不在國內而在國外。開會時我還記得,是在莫斯科郊區一座別墅裏舉行的,每逢他們休會,我常常給那些代表唱歌、跳舞。”

“雖然不是親生父親,但是對孩子的關愛和教育都很用心。”李曉雲說,瞿秋白帶着瞿獨伊夏天去公園、冬天去滑雪,到野外遊玩,給瞿獨伊疊紙。

在蘇聯時,瞿秋白、楊之華因爲工作學習太忙,只好把瞿獨伊送進一家孤兒院。一到週末,瞿秋白和楊之華就過去探望她,給她帶愛喫的奶渣。每次離開時,瞿獨伊都很難過。

1930年,瞿秋白從蘇聯回國主持黨的六屆三中全會,糾正“立三路線”,楊之華也一同回國,把年僅9歲的瞿獨伊一個人留在莫斯科國際兒童院,委託共產國際著名政治活動家鮑羅廷夫婦照顧。

瞿獨伊曾說,她從小就沒有感到瞿秋白不是自己的親爸爸,他對自己的愛比普通的生父還要入心,還要周到。

1930年,瞿秋白夫婦祕密回國。

5年後的一天,瞿獨伊看見幾個同學圍觀一張報紙驚訝地議論着,還時不時看着她,傳給其他同學看,惟獨不給她看。她便一把搶過來,卻發現是《共青團真理報》報道瞿秋白 6月18日犧牲的消息,附有一張4英寸大小的半身照。瞿獨伊失聲痛哭,暈倒在地。

瞿秋白在臨別前寫就的《多餘的話》中提到:“我還留戀什麼?這美麗的世界的欣欣向榮的兒童,我的女兒,以及一切幸福的孩子們。”

當初,瞿秋白是唱着國際歌走上刑場的。而他正是將國際歌翻譯並大規模推廣的第一人。

今年,瞿獨伊接受媒體視頻採訪時曾說,很多事記不清了,與此同時,她用俄語唱起了國際歌。

瞿獨伊的母親楊之華,一直與瞿秋白一道從事革命工作,1924年加入中國共產黨,瞿秋白就義後,她仍然繼續努力工作,新中國成立後曾任全國婦聯副主席、中華全國總工會女工部部長等職。

從6歲到20歲,瞿獨伊一直在蘇聯生活。在德軍入侵蘇聯後,她還曾執行危險任務。

1941年6月,德國入侵蘇聯,蘇德戰爭爆發。在莫斯科,德軍轟炸機投下的炸彈落在房頂上,爲防止它在建築上爆炸,20歲的瞿獨伊和同伴一排人站在房頂,看炸彈落下,就衝過去,迅速用鐵夾子把炮彈架起來扔到樓下。

這樣的任務,她做了三個月。爲此,俄羅斯總統普京曾先後授予她衛國戰爭勝利70週年、75週年勳章。

關押歲月

陪母親看病時與“病友”相識相愛

1941年9月,共產國際和中共中央決定讓留蘇人員回國參加抗日。瞿獨伊和母親楊之華等人一起,借道新疆回延安。

抗戰期間,“新疆王”盛世才原本在疆執行親蘇政策,中共派出陳潭秋等黨員赴新疆支援。他們幫盛世才制定六大政策,改革政治、經濟、教育、財政等,成效顯著。

1941年太平洋戰爭爆發後,希特勒全力進攻蘇聯,斯大林格勒和莫斯科危急萬分。盛世才研判認爲蘇聯必敗,於是由親蘇轉爲反蘇,1942年起先後把中共在新疆人員逮捕、拘禁並迫害。其間,共有150名共產黨員及其家屬被關押入獄,陳潭秋、毛澤民、林基路等人被槍殺。

“你們年紀輕輕的,若出去,可以和丈夫團圓,共產黨嘛,出去以後還可以再加入的。”李曉雲說,被關押時,大家都用化名。瞿獨伊叫杜伊,楊之華叫杜寧。敵人派一個姓黃的叛徒監視他們,並把部分人隔離開,派另外一個姓張的叛徒進行策反。

對此,毛澤民的夫人朱旦華和楊之華等耐心給婦牢的同志們做工作,所以敵人審訊中沒什麼收穫,策反也沒成功。

他們盯上了瞿獨伊。“你還年輕,只要答應我們,出獄後會很快給你找一份工作。”面對威逼利誘,獨伊憤怒地回答道:“我決不單獨出獄,決不會爲你們工作,我們無罪!你們必須把我們全體無罪釋放,並把我們送回延安!”

在獄中,瞿獨伊和大家一起參加靜坐絕食的鬥爭,要求改善牢獄生活;敵人在審訊中想把共產黨各個擊破,但是他們說:百子一條心,集體回延安。

被軟禁時,他們偷偷看書,獄警來時就東藏西藏,有的藏不住就被拿走了。李曉雲說,有一次書被拿走後,楊之華又趁亂拿回來了。有中文有俄文、有革命書籍、教小孩識字的書籍,楊之華還編了一本俄文字典,教大家俄文;編一些歌曲教小孩唱,苦中作樂。

獨伊21歲入獄,25歲出來。李曉雲感嘆,當初的囚徒,如今只剩那些“小難友”,也就是孩子了。2012年,這些小難友還一起聚會。他們的名字被這段經歷打上了烙印,“苦苦”“新獄”“獄玉”“石頭”“磚頭”“新華”“秀玲”等。

李何1938年加入中國共產黨,同年冬受黨的委派到新疆工作,任《新疆日報》國際版編輯,主要宣傳抗日。

瞿獨伊與丈夫李何,正是在新疆相識的。

李何有先天性心臟病,工作又特別努力,經常需要去看病。當時,楊之華患肺病,也經常去看病。醫生來自蘇聯,李何俄文不好,瞿獨伊有時幫他翻譯,兩人逐漸相識相戀。

1942年,瞿李兩人結婚。

“我爸是一個不愛說話、特愛讀書的人。我媽媽曾經跟我說,結了婚第二天早晨,我爸就拿出一本書教她中文,教中國歷史。”李曉雲說,“他們一個特別靜,一個特別動,一個活潑外向,一個安靜沉穩,結合得挺好。”

隨着局勢變化,國共談判簽訂“雙十協定”。1946年,張治中主政新疆,周恩來根據“雙十協定”去找他,要求把被關押的100多名共產黨員放出來。張治中應允。

他們6月10日從新疆出發,7月11日到延安。被抓進去時150人,回延安時只剩下129人了。李曉雲說,中間有在監獄裏出生的、犧牲的、病逝的、叛變的,還有回延安路上病死的。

新疆難友全體。瞿獨伊(第二排左一)和丈夫李何(第二排左二)、母親楊之華(第二排右五)都在照片上。瞿獨伊家人供圖

1946年,是瞿獨伊一生中少有的幸福歲月:媽媽和自己走出牢獄回到了延安;媽媽擔任了黨中央婦女委員和晉冀魯豫中央局婦委書記;她自己入了黨。這一年,瞿獨伊、李何被分配到新華通訊社工作。

普通晚年

參加文藝體育比賽項目經常拿獎

瞿獨伊生於1921年,在大時代的洪流之中,瞿獨伊的至親一個個離她而去。

1935年,“好爸爸”瞿秋白英勇就義,年僅36歲。1962年,丈夫李何病逝,享年44歲。1973年,年逾七旬的母親楊之華被迫害致死。

由於被槍殺前,瞿秋白曾寫出2萬多字的《多餘的話》,展現了浪漫、熱情、執着、苦悶、困惑、堅定等心路歷程,中共黨內曾有爭論,有人認爲他“晚節不保”。

1979年,瞿獨伊曾給中央寫信,請求爲父親平反。

1980年10月,中紀委《關於瞿秋白同志被捕就義情況的調查報告》宣佈:“《多餘的話》文中一沒有出賣黨和同志;二沒有攻擊馬克思主義、共產主義;三沒有吹捧國民黨;四沒有向敵人乞求不死的意圖。”“它決不是叛變投降的自白書。”

1982年,瞿獨伊從新華社國際部離休。當時,瞿秋白和楊之華還沒徹底平反,瞿獨伊還在爲此奔走。

李曉雲說,瞿獨伊曾找了一些老同志陳情。最終,1985年6月18日,在瞿秋白犧牲50週年之際,中央在懷仁堂開了一個很隆重的會,楊尚昆代表中央講話,肯定了瞿秋白的一生。當時,李曉雲和瞿獨伊都在場。

“文革”中,楊之華和瞿獨伊曾被批鬥被打倒,其間楊之華死亡。

“她們的罪名之一,是在新疆監獄待過,所以都是叛徒。還有一個隱含的問題就是,她們是瞿秋白的老婆和女兒。”李曉雲說,1980年,新疆監獄問題得以徹底平反。1985年,瞿秋白被平反。

1985年以後,中央檔案館收集了很多關於瞿秋白的文章,編輯整理,瞿獨伊參與聯絡工作。瞿秋白的研究工作、紀念活動,瞿獨伊也積極參與,講述自身經歷。

“除了這些事兒,她跟普通老年人一樣。”李曉雲介紹,瞿獨伊喜歡唱歌、跳舞、游泳、打檯球。“社區開一個活動,說唱歌吧,她就唱一點,表演一段,她不怯場,跳舞都不怯場。”

瞿獨伊家的書櫃上方,擺着瞿獨伊參加檯球比賽的獎盃、證書。李曉雲說,媽媽參加文藝體育比賽項目,經常拿獎。

退休之後,瞿獨伊經常與莫斯科國際兒童院的同學聚會,他們湊一塊兒都是用俄語交流。一個人起個頭,大家就一起唱起歌來。

瞿獨伊在打檯球。瞿獨伊家人供圖

對話瞿獨伊之女李曉雲:

她是個普通母親,和中國革命共同成長

今年七一前夕,新京報記者對話了瞿獨伊獨女李曉雲。以下是對話內容:

新京報:瞿獨伊女士獲得七一勳章。你認爲,她最突出的貢獻是什麼?

李曉雲:我母親就是一個平平常常的人,對我來說她就是我媽,她就是一個普通的人、普通的共產黨員。

中央給她這麼高的榮譽,我覺得是對她和那一代人的褒獎。首先她是革命烈士的後代。1983年春節的時候,陳雲在北京接待了很多革命烈士的後代。這些烈士的後代,基本上都不在了。我媽媽活得比較長,所以這個獎勵給了她。實際上,是獎給了這一代人,她是一個代表。當時陳雲就說:你們的前輩在很年輕的時候就爲我們黨、爲這個國家犧牲了,現在我們建設的每一個勝利都有他們的一份功勞。這個獎是給能夠繼承革命前輩的遺志、努力做好自己工作的這些人,也是給那些忠誠於黨、不怕犧牲、從新疆監獄千辛萬苦回到延安的129名黨員的後代一個褒獎。

新京報:如果用幾個詞評價瞿獨伊,你會想到哪幾個?

李曉雲:我覺得“母親”一個詞就可以概括了,其他想不起來了。

她從小在蘇聯長大,中文不太好,身邊都是革命人士的孩子。對於他們來說,父母的革命精神、他們孩子之間這種集體主義的經歷,還有爲革命犧牲自己的精神,從幼年就潛移默化地影響着他們。她的成長,和中國革命的成長是一起的,這也是爲什麼她到了新疆監獄就能立馬投入黨組織的活動。

新京報:作爲媽媽,瞿獨伊對你的影響大嗎?

李曉雲:我媽媽和爸爸在1950年3月去蘇聯時,我還不到兩歲,沒有跟他們一起去。1957年,我上小學時,媽媽爸爸陸續回來了。但是我小學和中學階段都住校,還是不跟他們在一起。初中時,我爸爸去世了。

我從小就跟我奶奶住在一塊,也就是楊之華,我外婆,我一直叫奶奶。她堅毅、剛強,而且很忠誠,對我的影響比較大,對我們一家人都有影響。

這種影響來自家庭生活,也就是家風,是潛移默化的。

新京報:能否舉個例子?

李曉雲:1960年代,江蘇常州當地有人來找楊之華,提出想修建瞿秋白紀念館,楊之華不同意。她說,舊居改造得花錢,國家經濟建設也需要錢,老百姓生活也不富裕,如果你想做,可以做託兒所,可以做圖書館,可以變成公益的場所,都給老百姓。

我覺得,我奶奶和我爺爺的思想是非常一致的。就是我們所做的一切都是要爲老百姓着想,黨的目標也是讓老百姓過得越來越好。

新京報:今天,我們如何弘揚革命先烈精神?

李曉雲:在新疆監獄的時候,敵人審訊拷問瞿獨伊,生死兩條路。瞿獨伊就說:我願意爲共產主義信仰奮鬥、死也是光榮的。不光是她,在監獄裏的人,都是類似的。當時要簽字的時候,楊之華寫上“我爲革命爲真理,死而無怨”,我覺得這是我們應該傳承的精神。