中國芯片核心資產被曝流失?揭祕背後資本互撕

原標題:中國芯片核心資產被曝流失?揭祕背後資本互撕

文 觀察者網 呂棟 編輯/張廣凱

“侵吞國資”、“自然人控股”……在中國半導體巨頭紫光集團的破產重組案中,紫光原掌舵人趙偉國的一系列指控,把接盤方智路建廣推上風口浪尖。

趙偉國似乎希望輿論相信,這是一個金融資本入侵實業,破壞半導體國產化進程的故事。然而,如果仔細審視一下智路建廣的過往經歷,就會發現,它絕非一個只會在破產重組中攫取資產的“禿鷲”,而是有着優秀的產業運營戰績,並且曾多次將優質海外半導體資產買到中國。

趙偉國給紫光留下的資產究竟應該如何估值,也仍然是一個充滿爭議的話題。中國存儲芯片的“希望之光”長江存儲,儘管擁有無限光明的前途,但短期仍然面臨鉅額虧損,需要持續的重金投入。

事實上,智路建廣的重整方案,能夠保證清償紫光絕大部分債務,已經超出市場預期。

而重整方案中損失最大的,恐怕只有曾經同樣熱衷資本運作的趙偉國了。從聲明的字裏行間可以看出,讓紫光陷入債務泥潭的趙偉國,仍不甘心就此“淨身出戶”。

顯然,趙偉國和智路建廣究竟孰是孰非,並不能僅憑一面之辭。

智路資產實控人李濱 圖源:瓴盛科技

背後有國資身影

智路建廣到底是什麼背景,觀察者網詢問的很多業內人士也說不清楚。

在被趙偉國實名指控侵吞國有資產前,智路建廣這個財團聯合體相當低調。

大手筆接盤紫光集團這艘“半導體航母”,應該是智路建廣成立多年來做過最轟動的事情。

但實際上,在半導體行業內,智路建廣早已聲名遠揚。

就在今年,這個聯合體還發起過兩筆相當大的併購:

一是收購韓國芯片巨頭美格納半導體(Magnachip),但被美國阻撓後收購失敗;第二就是收購全球最大封測企業日月光在中國大陸的四家工廠。

像趙偉國被稱爲“併購狂人”一樣,智路建廣也有個綽號叫“半導體大廠收割機”。

從官方登記的備案信息來看,智路資產成立於2017年5月5日,業務類型是私募股權基金和創業投資基金,管理規模在50-100億之間;建廣資產成立時間更早一些,成立於2013年12月1日,業務類型和智路類似,管理規模在20億-50億之間。

中國證券投資基金業協會官網截圖

兩家公司的重點投資領域,都是半導體、智能製造等新興產業。

在搜索引擎上搜索智路資本,會發現下方詞條提示該公司投資人包括高通、恩智浦、日月光等境外企業,但其官網並無任何相關信息,只是顯示投資人包括高科技公司、大型金融機構和家族基金等。

谷歌搜索截圖

如果穿透股權結構,會發現智路資產的實控人名叫李濱,持股比例高達73.15%,擁有絕對控制權;建廣資產股權結構更復雜一些,雖然最終實控人是國務院(持股比例51%),但李濱也是最終受益人之一,他實控的建平(天津)科技信息諮詢合夥企業,在建廣資產持股49%。

啓信寶信息截圖

不難看出,智路資產和建廣資產都繞不開李濱。

目前,網絡上並沒有李濱的具體簡歷信息,他也沒有在智路資產擔任任何職務,不過他是建廣資產的投評會主席。

除此之外,李濱還是中關村融信金融信息化產業聯盟(下稱:融信聯盟)理事長。

官網顯示,融信聯盟是是爲支持戰略新興產業生態發展,由多家科技企業、商業銀行和投資機構等共同發起成立,經北京市民政局覈准的非營利性社團法人。

熟悉半導體行業的人看一下就知道,融信聯盟的成員中,大多都是國內半導體產業鏈中各個環節的龍頭公司,例如晶圓代工龍頭中芯國際、設備龍頭北方華創、封測龍頭長電科技、面板龍頭京東方、圖像傳感器龍頭韋爾股份。

融信聯盟官網截圖

顯然,能做融信聯盟的理事長,李濱在半導體領域的地位肯定不一般。

還有一點就是,智路資產法定代表人、管理合夥人張元傑,擁有多家半導體公司的工作經歷,他還擔任過中國投資有限責任公司資產配置部門董事總經理,目前還是融信聯盟副理事長。

智路資產官網截圖

“生意人不記仇”

在半導體業內,趙偉國成名於大規模併購。給他機會,沒有企業他不敢買。

關於他的激進策略,有個業內廣爲流傳的橋段:2015年趙偉國前去臺灣考察,曾公開批評臺灣半導體不對大陸開放“死路一條”,豪言要買下臺積電,讓島內相當震驚,還被郭臺銘嘲諷爲“只會炒股”。

郭臺銘嘲諷趙偉國是一個“炒股的”

智路建廣同樣被譽爲“半導體企業收割機”。

成立於2013年的建廣資產,背後控股股東是中央匯金投資有限公司,顯然並不缺錢。

僅成立1年,建廣資產的管理規模就達到120億,並與恩智浦(NXP)合資成立專注功率半導體器件的瑞能半導體,隨後又拿出18億美元收購恩智浦的射頻功率業務等。

智路資產成立時間雖然有些晚(2017年5月),但動作並不慢。

在成立當年,智路資產就做了兩件讓業內震驚的事情。

首先,是聯合建廣資產、高通和大唐電信投資30億成立合資公司——瓴盛科技,由李濱擔任董事長,並由高通將中低端的手機處理器技術授權給瓴盛科技。

瓴盛科技投資方 圖源:公司官網

這一舉動直接惹毛了趙偉國,因爲當時紫光集團旗下的展訊通信做的也剛好是這塊業務,瓴盛科技拿到高通技術後對其市場形成擠壓。在朋友圈,趙偉國痛罵高通方代表孟璞爲買辦,並痛批李濱自私自利、不顧民族大義。

趙偉國朋友圈截圖

在外界看來,趙偉國在此時已與李濱結下樑子。

但前天(12月15日)面對媒體時,趙偉國卻稱“生意人都不記仇的”,他同時也透露李濱從來沒有找過他。

成立當年,智路資產做的另一件大事就是以27.5億美元(約合181億元人民幣)收購恩智浦旗下標準件業務(後更名爲安世半導體)。

這起半導體領域的併購案在當時得到了國家多部委的大力支持,合肥國資也深度參與其中。

而後發生的中美貿易戰和科技戰,讓這起併購成爲迄今爲止中國最大的海外半導體併購案。

收購後,智路建廣在2019年和2020年分兩次以超過260億元的價格,將安世半導體轉手賣給國內上市企業聞泰科技,幫助聞泰科技成爲目前國內最大的IDM(垂直整合製造)廠商。

即便在疫情陰霾下,智路建廣在海外也頻頻出手。

2020年,建廣資產收購全球光電子及半導體自動化封裝和測試設備製造商德國ficonTEC公司80%股權;同年,建廣資產完成對超高純濺射靶材研發、生產公司東微電子的投資。

智路資產也不遜色。今年3月,智路發起對全球第二大OLED驅動芯片供應商、韓國美格納半導體的收購,但近期這筆收購在美國阻撓下已經宣告失敗。

而在本月初,智路資產成功以14.6億美元的價格收購全球最大封測企業日月光位於大陸的四座封測工廠,這四座工廠在模擬、數模混合、功率器件、射頻(RF)等應用領域均有佈局。

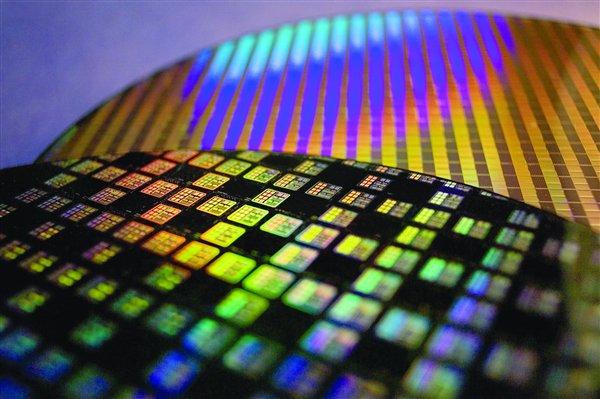

半導體工廠內部(資料圖)

截止目前,智路建廣在產業鏈上下游累計投資額超過600億元,儼然已成一家半導體行業的“隱形巨頭”。

在外界看來,正是因爲智路建廣擁有大量的行業整合經驗,才幫助他們成功中選紫光集團的戰略投資者。

有行業觀點指出,智路建廣聯合體十分注重投後管理和協同,注意結合併購資產的技術、產業和本土優勢,進行上下游整合,這或許是其能在此次競爭中勝出的另一個關鍵原因。

要知道,看上紫光集團優質資產的不乏實力強勁的國資和民企,其中包括廣東國資廣東恆健、北京地方國企北京電控、無錫國資無錫產業發展集團、阿里巴巴集團和浙江國資聯合體、中國電子、武嶽峯科創與上海國資上海國盛聯合體等。

從以往的併購歷史來看,智路建廣投資的企業覆蓋半導體產業包括設計、製造、封裝在內的多個環節,與紫光集團及其旗下子公司構成產業鏈上下游合作關係。

而紫光集團在往年的運營中存在的問題就是投後管理不足,沒有發揮出併購企業的綜合優勢。如果智路與建廣承接紫光集團的重整,或將帶給紫光強化上下游供應關係、保障供應鏈安全的機會,也可能將其產業優勢更好地發揮出來。

“併購狂人”實名舉報,站的住腳嗎?

在外界認爲紫光集團的戰略重組已經塵埃落定時,該公司曾經的掌舵者卻突然拋出“重磅炸彈”。

趙偉國12月15日實名舉報,紫光集團重整工作組聯合智路建廣,嚴重做低紫光集團旗下的資產價值,並且涉嫌造成超過730億的國有資產流失。

這份聲明,讓人再次想起最近的聯想集團的國資流失爭議。

財務方面的信息,可能還需要權威機構的定論。但梳理最近的新聞不難發現,趙偉國的指控並非都能站的住腳。

首先就是他質疑智路建廣的總資產規模,不符合戰略投資者的要求。

但從公開資料中不難查到,雖然智路建廣聯合體的註冊資本不大,但是其管理的基金規模非常龐大,智路建廣是通過股權進行融資,而做項目並不是用註冊資金。

並且,智路建廣還能在市場上找到更多盟友。

根據日前曝出的重整草案,在衆多參選投資者中,智路建廣的報價最高,給債權人的清償條件最優。

按照計劃,紫光集團重整投資方將智路建廣牽頭,長城資產、湖北科投、珠海華髮和河北產投等組成聯合體,共同搭建重整投資平臺公司,出資600億元承接重整後的紫光集團全部股權。

重整草案指出,若紫光集團重整計劃得以順利實施,有財產擔保債權將全額現金清償,普通債權將通過現金、股票抵債及留債等方式予以清償,預計可實現95%至100%的清償率。

這甚至讓部分債權人感到超出預期。

備受關注的是,趙偉國提到的國之重器長江存儲的股權,也將由湖北國資接手。

而重整計劃對於長江存儲的估值,是否像趙偉國單方面認爲的“嚴重低估”,也值得商榷。國內半導體分析機構芯謀研究首席分析師顧文軍今年9月曾向《財新週刊》介紹,即使保守估計,長江存儲未來十年仍需5000億資金投入,堪稱“無底洞”,三年之內都難以盈利。

長江存儲核心廠區 圖源:長江存儲官網

此外需要提及的是,如果趙偉國對重整計劃存在“低估”的指控的確存在,清華控股作爲紫光集團的實控人,應當會更加在意。

但清華控股12月17日午間發佈聲明稱,健坤集團及其實控人趙偉國發布有關紫光集團債務風險處置的不實信息,相關信息未經清華控股授權,不代表清華控股意見。

而趙偉國在之前實名舉報的聲明中反覆替清華控股質問重整工作組和智路建廣:是不是爲了讓清華和健坤零對價出局?

最近幾天,他還連續發聲質疑重整方案:

“你們不僅喫肉不吐骨頭,還讓清華和健坤零對價出局,連點湯水和骨頭渣也不留。”

“重整方案出來以後,我對裏面的內容還是出乎意料地感到震驚,因爲我原以爲多少會給老股東留點兒。”

“實際上工作組是刻意要把清華和健坤的利益剝奪掉,因爲做成零對價的話,我們就沒有權利了。”

“請了一個幫忙來屋裏打掃衛生的,結果後來改成打劫了。這就是個赤裸裸的打劫方案。”

在話裏行間,趙偉國已經透露出他的真實想法,實名舉報不光是爲了國有資產,也是爲了自己能留點“湯水和骨頭”。

所謂零對價出局,就是趙偉國在紫光集團的股權,被智路建廣接手,後者不用向前者付出任何對價。

對於在紫光集團深耕十餘年的趙偉國,這可能有點難以接受,畢竟紫光現在已是全國有名的半導體集團。

但智路建廣接手的不只是資產,還有紫光集團的債務。

而趙偉國,雖然失去了紫光集團的控制權,但他還是紫光集團的債權人,在重整過程中也並非一無所獲。

12月15日晚上在接受媒體採訪時,趙偉國表示,智路建廣只是個資產管理機構,他懷疑智路建廣有沒有管好紫光集團的能力,“別到時候又引發新的債務危機”。

說這話時,趙偉國應該沒有反思紫光集團上千億的債務是怎麼來的。

對比趙偉國,同爲清華校友的李濱,似乎更會資本操作。過去幾年,智路建廣從海外買回來的資產,不少都以收購價好幾倍的價格賣給國內公司。而紫光集團買來的資產,沒有好的退出渠道,最終消化不良,導致債務危機。

趙偉國 圖源:清華大學

趙偉國前天也坦言,“紫光自身因爲急於把事儘快做起來,我們用負債的方式做,這也是從戰略責任上我犯的策略性錯誤,(擴張的節奏)把握得確實不好。”

但也有業內人士認爲,如果趙偉國在聲明當中列舉的相關資產評估數據屬實的話,對於長江存儲及紫光聯盛的股權評估確實可能存在低估。至於事情真相到底如何,既然趙偉國已實名舉報,只能等待權威結論。

12月16日晚間,紫光集團清算組發佈公告稱,趙偉國指控均是不實信息,12月29日將召開會議表決重整計劃。

“債權人會議,我們肯定會出席。”趙偉國當天表示,“我不預測什麼,對我來講現在是戰鬥。如果重整方案不重新制定,我會把官司一直打下去。”