電影春節檔,票價也“瘋狂”

撰文/ 陳米粒

春節前一週,座標一線城市的樸思佳就開始張羅起了回家後和朋友們的“春節檔”電影之約。鎖定了《四海》和《這個殺手不太冷靜》兩部電影后,樸思佳開始跟朋友們分別在貓眼、美團以及掌上生活等平臺比對場次和價格。

“我的老家是個三線城市,但下午場的《四海》和《這個殺手不太冷靜》票價也要80元錢左右,太貴了!”樸思佳抱怨說。他開始懷念起過去十幾、二十塊錢就能看一場電影的日子,“那個時候哪怕春節電影票再溢價,最多也就是40元錢,而現在的春節檔電影票價,那可是真的貴”。

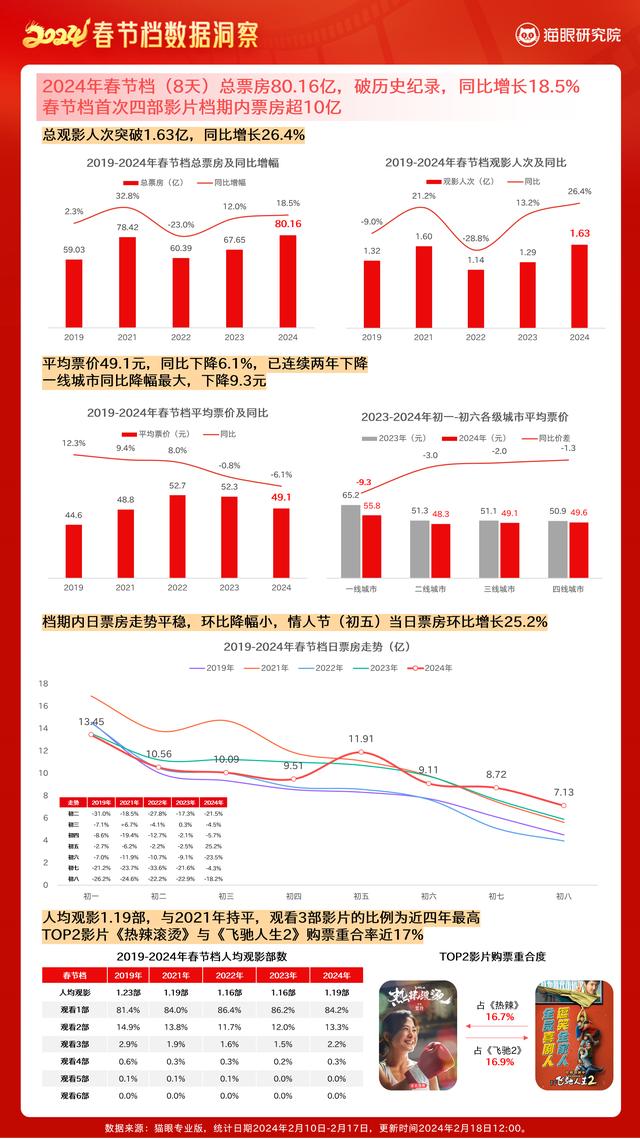

在燈塔專業版上,截至1月27日晚間,春節檔電影的票房預售已近3億元,大年初一當日的票房總額已經突破2億元;但是,平均票價也已達到58元。相比之下,2021年春節檔的平均票價爲49元。在2015年春節檔時,平均票價還只有39元。

燈塔專業版顯示,在今年春節檔廝殺的電影中,《長津湖之水門橋》預售總票房已經破億元,平均票價超過60元。在北京的部分影院,2D版的《水門橋》票價也已經突破百元。即使是最便宜的《喜羊羊和灰太狼》動畫電影,平均票價也達到49.5元。

電影春節檔,票價也“瘋狂”。

瘋漲的電影票價

“過去我們經歷了電影票價從19.9元一路漲到29.9元,逢春節檔漲到40元,但這些我都覺得還可以接受。如今,電影票價直接衝上五六十元的均價,逢節假日甚至高達上百元,我就感覺實在難以接受了。”樸思佳說,自己老家是個三線城市,2020年居民人均可支配收入尚不足3萬元,“一張電影票就五六十元,再搭配上爆米花或者飲品之類的額外消費,看場電影人均要花近百元。平常我約朋友下館子點兩個菜,花費總計也就七八十元左右,這樣下去,誰還捨得花錢去看電影呢?”

他發現,很多電影只有早上8點-10點左右的場次才相對便宜些,單張票價不超過40元。但是,他在購票時還是猶豫了。

2021年的大年初一,因爲圖便宜,樸思佳和另外兩個朋友思量再三,決定去看早上八點半那場的《唐探3》。但在假期趕早場電影,他和朋友們上演了一場“驚險時速”。“大過年的,不僅沒能舒舒服服睡個懶覺,最後趕到影院還差點遲到。”三個小夥伴一路狂奔趕到電影院,早餐也沒來得及喫電影已經開場,“簡直比平時上班還受罪”。等到電影散場,外面的商場纔剛剛開門,“連想喝杯飲料都沒找到營業的店”,飢腸轆轆的三個人面面相覷,不知該怎麼打發時間。

好時段票價太貴,其他場次行程上太累,樸思佳在糾結時,發現票價便宜的場次,位置較好的座位已經基本被預訂光了。“看來,在高票價對比下,小鎮青年們還是做出了選擇。”他調侃說。

實際上,電影票價上漲也並不是個新鮮問題了。

(某三線城市《水門橋》票價,圖/美團App截圖)

幾年前,一部電影曾經因爲票價過高而引發了集體爭議,那就是《復仇者聯盟4:終局之戰》(以下簡稱《復聯4》)。

2019年3月29日,漫威影業官方微博突然放出重磅消息,公佈《復聯4》國內定檔時間爲4月24日,是全球最早上映的市場。4月12日《復聯4》開啓預售當晚,預售票房即超過1億元,創造了國內影史上預售最快破億元電影紀錄。此後隨着電影上映日期臨近,《復聯4》的預售票房幾乎以兩天1億元的速度不斷提高。

高票房的背後,是這部電影的票價也跟着水漲船高。

有數據顯示,當時北京、上海、廣州、南京、杭州等多地影院《復聯4》預售的午夜場平均票價也超過200元;其中有的地區IMAX廳票價一度達到460元,仍一票難求。樸思佳說,他當年是等到5月1日才走進電影院看的《復聯4》,但在杭州SFC上影影城,IMAX店的票價依舊達到百元以上。最後,樸思佳花了118元買了一張票,這也是他近年來買過的最貴的一張電影票。

不過,《復聯4》的高票價,也是源於影片本身的超長時長、觀影設備升級,以及漫威超級英雄IP超強的號召力。因此,儘管電影票價上漲問題一直被觀衆吐槽,但這樣的高票價在國內仍有如曇花一現。

在2020年,疫情影響下,在四個月內有近7000家影視類公司註銷,線下影院也隨之步入寒冬。尤其是體量較小的單體影院,因經營難以爲繼、被迫倒閉的不在少數。隨着疫情的緩解,電影票價又迎來了一波明顯的反彈。

“雖然好不容易影院們陸續復工了,但疫情仍有反覆,上座率嚴重受限,也只能通過電影票漲價盡力追平成本了。”在電影院線行業工作近8年的劉明說。而也正是這一年,他不得不離開了這個行業。

據拓普《2021年電影票價研究報告》顯示,2017年我國平均電影票價僅34.42元,此後一路走高,特別在經歷過2020年的行業低谷後,2021年反彈猛烈,平均電影票價直接衝上40.60元,較2017年增長18%。特殊檔期(節假日)票價中,尤以國慶、春節檔票價增長最爲明顯,其中2021年春節檔及國慶檔平均票價分別爲49元和47元,較2017年分別增長29%和37%。

2021年《你好,李煥英》口碑、票房齊爆發後,部分影院趁機調高票價。在北京某影城,這部電影的單張票價最高甚至達到了160元。《你好,李煥英》的高票價問題,當時還引發了中國著名導演、作家協會會員劉信達的不滿,在微博喊話導演賈玲“不該忘本,應該連夜主動將票房降到25元以內”。

(圖/各電影官微)

9.9元電影票時代,一去不復返

電影票的價格爲什麼漲得這麼快?

據瞭解,電影票的價格一般是由影片發行方、電影院和售票平臺(如貓眼、淘票票等第三方平臺)共同決定。有業內人士表示,其中影片發行方制定的是“最低發行價”,即在“影片發行通知”上規定的,電影在放映時的最低價格。“過去,2D類影片最低發行價一般爲20元/人次,3D類影片爲25元/人次。”劉明介紹說。

在此基礎上,電影院和售票平臺還將分別疊加影院服務費、溢價和電商平臺服務費。溢價和影廳服務費一般從幾元到二十多元不等,電商平臺服務費則一般在2-5元左右。累計下來,一張電影票的最終定價大概也到了50元左右。

在過去,觀衆要買到便宜的電影票,是通過辦影院會員實現的。劉明說,在以前,影院爲了補充流動資金,往往會大力推銷預充值會員卡,擁有會員卡的消費者在影院基本能享受到最低發行價的觀影費用。“2014年以前,誰能掏出一張影院的會員卡,也是可以成爲一種身份象徵的。”

在以貓眼爲代表的第三方網絡購票平臺興起後,娛票兒、淘票票等一衆競爭者也先後加入戰場。爲了搶奪市場份額,這些互聯網平臺通過燒錢補貼的方式,推出了“超低”電影票價。3.8元、9.9元的電影票,一時變得隨處可見,大大刺激了用戶觀影熱情。

“幾大平臺方鬥得最激烈的時候,百度糯米甚至還推出過一分錢看電影的活動。”劉明說,這給他留下了深刻印象。在平臺的大力補貼下,2014年國慶檔上映的《心花路放》票房也高漲到6.49億元。

票補競爭進入白熱化階段時,時任微影時代CEO的林寧曾表示,2015年各平臺方累計砸入票補40億元。次年,平臺票補力度進一步加大,光是春節檔各方票補總額就高達10億元。

但在2018年10月,有關部門宣佈取消票務補貼,並要求第三方線上售票手續費不高於2元。“補貼大戰”停止,電影票價也逐步迴歸市場價格。

但是,隨後的《復聯4》又把電影票再度推高到了“天價”。院線漲價,也仍然有粉絲們願意爲此“買單”。

“自今年以來,多數重點檔期影片還直接提高了最低發行價。”劉明透露。據瞭解,今年春節檔電影《長津湖之水門橋》總時長149分鐘,發行版本包括2D國語、巨幕、IMAX 2D國語等共十五種,其中數字、巨幕2D版本在A類城市即北上廣深首次將最低發行價提到40元,較過去的20元翻了一倍,其餘B類城市最低發行價爲35元;若疊加杜比或120幀等更高級觀影體驗,A、B類城市最低發行價再分別提高5元/人次。

據財新報道,除《長津湖之水門橋》首次將發行價提高到40元外,多數春節檔影片發行價在35元水平,較平時提高5元左右。

但無論如何,當初9.9元低價電影票的時代,已經一去不復返了。

高票價是把雙刃劍

高票價之下,院線想多賺錢,卻也並不容易。

據拓普《2021年電影票價研究報告》顯示,即使除去疫情影響,自2017年開始,隨着票價逐步走高,院線的上座率卻逐年遞減。2017-2019年,電影平均票價由34.42漲至37.11元,上座率卻從13.22%直線下降至10.78%;疫情後上座率至今只恢復至8%左右。

“平常看一場電影也要40多元,老家的朋友們都表示寧願等視頻平臺上線了再看,懶得再進電影院了。”樸思佳說。

(圖/視覺中國)

尤其是不少三四線城市的影院,正遭受票價高漲的反噬。

2017年左右,隨着購物中心渠道下沉,影院作爲購物中心的標配,在低線城市的增速亦十分明顯。相較於2012年,三、四、五線城市當年銀幕數量分別增加了2.3倍、3.1倍和3.5倍。

2017年之前,全國電影總票房中,二線城市的主力作用明顯,票房貢獻比例近5成。但在2019年,一、二線城市票房貢獻比例分別下降至19%和46%;三、四線城市票房貢獻比例走高,尤其是四線城市,電影票房貢獻比例直接由2015年時的13%增至2019年的18%。

幾年前,“三四線城市電影票價貴過北上廣”話題一度登上了微博熱搜。特別是春節、國慶等特殊檔期,在大城市工作的年輕人陸續返鄉,他們擁有穩定的觀影習慣,也給了三四線城市電影票價敢於和一線城市“叫板”的底氣。有數據表明,2019年春節,一線城市平均票價環比漲幅剛剛超過20%,三四線城市平均票價環比漲幅已近40%。

但在疫情影響下,三四線城市院線此前盲目拉高電影票價的策略,也漸漸失效。“我感覺,我老家那裏,觀衆已經不太買帳了。春節檔電影,那些不太好時間段的場次,因爲價格便宜依舊賣座;而黃金時段場次的票價高達七八十元,已經鮮有人問津。”樸思佳感慨。

他也表示,電影票價越來越貴之後,自己選擇電影也會越來越謹慎。除非身邊朋友看過,證實口碑確實好的電影,或者有自己認可的製作團隊或演員參與的影片,纔可能吸引他花高價走進電影院,“而隨着近年來失望的次數越來越多,進電影院的次數也越來越少了”。他說,疫情之後,自己身邊兩年內沒再進過電影院的朋友更是不在少數。

“沒辦法,電影是市場化的產物,觀衆心裏也自有一杆秤。內容是否匹配得上價格,決定了他們最終是否願意走進電影院。”劉明表示。

(應受訪者要求,樸思佳、劉明爲化名)