孫天琦:部分境外證券提供跨境境外證券投資服務 涉嫌非法金融活動

導讀:金融牌照的地域邊界和客羣邊界在數字經濟條件下如何實現,需要深入研究

作者|孫天琦‘中國人民銀行金融穩定局局長’

文章|《中國金融》2022年第3期

在數字經濟快速發展、金融領域深化改革和擴大開放的大背景下,互聯網平臺或技術對於增強金融機構特別是中小金融機構獲客能力,拓展普惠金融的廣度和深度,提升金融服務的便利性,發揮了積極作用。但同時,這個過程也出現了一些問題和風險隱患。一些境外機構向境內主體跨境開展境內禁止的、未對外開放的金融業務。一些境外持牌機構未獲得境內相關牌照,藉助互聯網面向境內主體提供金融服務。類似的,國內一些機構持有存在地域限制的牌照,但通過互聯網在全國展業。一些只能面向特定人羣銷售的金融產品,在互聯網平臺上無差別地向網絡消費者宣介、銷售。金融牌照的地域邊界和客羣邊界在數字經濟條件下如何實現,需要深入研究。

數字環境下跨境、跨地域提供金融服務

跨境金融服務

一是跨境開立銀行賬戶等銀行服務。在一些境外銀行網站上,境內個人通過互聯網提交開戶信息就直接開戶(中間無見證環節)。隨後,境內個人編造“旅遊”等虛假名目,將境內資金匯至境外個人同名賬戶(大多受到境外銀行境內合作者的“匯款”指導)。

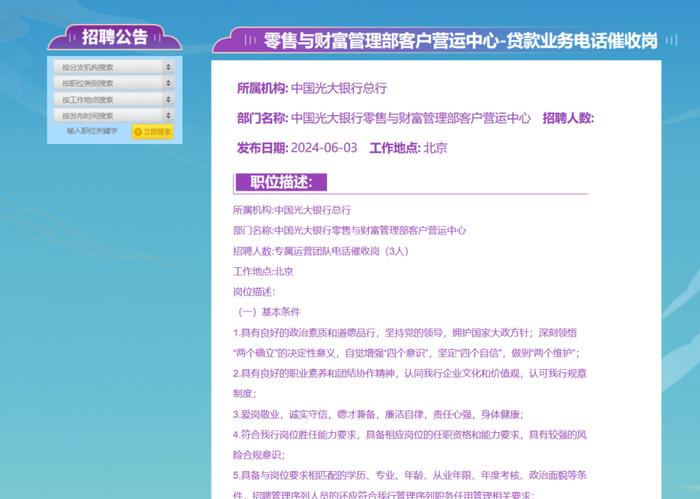

二是跨境證券投資服務。部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下,利用互聯網平臺向境內投資者提供境外證券投資服務,屬於“跨境交付”範疇,超出了我國在服務貿易總協定框架下的開放承諾。從業務實質看,這些跨境互聯網券商應認定爲在我國境內“無照駕駛”,涉嫌非法金融活動,這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

一些中資券商的境外經紀子公司(持有境外牌照)與中資銀行境外子行(持有境外牌照)合作,利用APP提供類銀證轉賬服務,使境內客戶得以參與境外股票投資。具體操作上,境內投資者通過APP遠程在境外券商開戶,境外券商代客戶向境外銀行申請同名子賬戶。境內投資者在境內銀行辦理購匯(用途一般虛報爲因私旅遊等)並匯至境外銀行賬戶後,APP顯示入賬金額,供境內投資者進行交易。此類機構在境內有各種變相的招攬和營銷行爲。因母公司中資券商爲境內持牌機構,這種模式更具迷惑性,但相關跨境金融服務未經准入,也突破現行個人項下證券投資開放規則,應認定爲非法金融活動。

三是跨境銷售保險產品。一些境外保險機構通過數字平臺,藉助線下變相的、實質性的商業存在,在未獲我國准入的情況下跨境招攬生意,銷售投資類保險產品。

四是跨境支付服務。一些境外收款公司未取得境內支付牌照,通過視頻、公衆號、微信羣等方式在境內吸引跨境電商註冊,通過合作的境外銀行爲其開立境外收款賬戶歸集資金。2018年有境外房地產公司攜帶移動POS機在我國境內爲購房者提供刷卡支付服務。銀行卡清算機構靠自身無法監控移動POS機行爲,從交易記錄看,在境內刷卡與在境外刷卡顯示信息基本一致,只能依賴境外收單機構進行監測管理,難度較大。

五是跨境比特幣、ICO交易服務。境外機構或境內機構通過境外網站向境內居民提供比特幣、ICO交易服務,這一業務在我國是非法的。根據2021年9月人民銀行等十部門發佈的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,虛擬貨幣兌換、作爲中央對手方買賣虛擬貨幣、爲虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務屬非法金融活動。境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬非法金融活動。

六是跨境外匯保證金交易。部分境內、境外企業持境外金融牌照,再利用數字平臺,通過“跨境交付”模式,在我國境內吸納客戶,開展外匯保證金業務。外匯保證金交易在我國是非法的。根據監管部門1994年發佈的《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,任何未經批准的機構不得擅自開展外匯保證金交易;任何單位和個人不得參與外匯保證金交易。我國外匯管理部門一直嚴厲打擊和處置非法外匯保證金交易。

我國券商等金融機構不敢到其他大型經濟體提供類似跨境交付模式的服務,值得監管部門、司法和理論界的反思。

跨區域展業

國內部分機構開展的線上業務突破了牌照地域限制。例如,2016年以來,商業銀行與互聯網平臺聯合貸款,跨地區貸款增長迅速。2020年後,銀保監會相繼發佈規則,地方法人銀行不得跨註冊地轄區開展互聯網貸款業務。類似的,互聯網存款業務也存在跨區域展業問題。

數字經濟條件下,金融機構技術上可以實現跨區域展業。未來,需要研究探討各類金融機構的跨區域展業以及對其的監管問題。

面向公衆、全網銷售金融產品

第三方互聯網平臺存款

第三方互聯網平臺存款業務帶來多方面風險和挑戰。在具體業務模式上,平臺不僅集中展示多家銀行的存款產品信息,還爲客戶提供了購買接口。整個存款流程在平臺完成,平臺掌握了存款產品展示、運營、客戶、數據等權限。強勢平臺甚至限制業務辦理渠道,客戶只能在平臺查詢和存取款,無法在銀行自營平臺(手機銀行、網銀等)操作,同時平臺也能進行定向屏蔽,使監管力量強的地區的客戶看不到這些產品。

第三方互聯網平臺存款業務存在以下風險隱患。一是互聯網平臺未經批准開展代辦儲蓄業務,屬非法金融活動。這不是利率是否合規的“闖紅燈”問題,而是本身就屬於無牌上路的“黑車”。二是地方法人銀行藉助互聯網平臺突破經營的區域限制和監管約束。相關機構與平臺合作跨區域吸收存款、發放貸款,偏離了服務當地的經營定位。三是中小銀行通過互聯網平臺高息攬儲,加劇資產端風險。四是高風險中小銀行的第三方互聯網平臺存款約佔全國的一半,一定程度上呈現“劣幣驅逐良幣”、檸檬市場效應現象。

對於第三方互聯網平臺存款,2021年1月,銀保監會、人民銀行下發通知,明確商業銀行不得通過第三方互聯網平臺開展定期存款和定活兩便存款業務,存量業務到期後自然結清。第三方互聯網平臺的異地存款也被禁止。之後,金融管理部門要求地方法人銀行不得以各種方式開辦異地存款,相關商業銀行自營平臺的跨區域存款也被禁止。

是否有必要設立存款經紀業務牌照,互聯網平臺企業可否藉此經營存款業務?從中小銀行公司治理、外部約束、微觀監管的有效性、投資者成熟度以及風險處置機制情況看,目前不宜設立存款經紀牌照。

可以全網銷售的公募基金

目前,互聯網平臺企業一般通過旗下子公司持牌經營基金銷售業務,部分平臺還與獨立基金銷售機構合作。2020年8月,監管部門發佈了《關於實施〈公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法〉的規定》,進一步對基金管理人、基金銷售機構租用第三方網絡平臺的網絡空間經營場所有關問題進行規範,進一步明確界定了持牌基金銷售機構與非持牌互聯網平臺企業合作的業務邊界和要求,有利於理順互聯網平臺企業本身並不持牌而是通過旗下子公司持牌的合規問題。

公募銀行理財產品

目前,銀行理財產品只有銀行理財公司和吸收公衆存款的銀行業金融機構可以代理銷售,沒有獨立銷售牌照。2021年5月監管部門發佈的《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》規定,未經許可,任何非金融機構和個人不得代銷理財產品。

互聯網平臺企業能否介入理財產品的銷售業務?從原理上講,公募理財產品作爲公開發行的資產管理產品,從統一監管的角度出發,在條件成熟時可以比照公募基金管理。但也要考慮,目前銀行理財產品還處於轉型發展過程中,監管規則也在不斷完善,客觀上投資者對銀行背景的金融產品與非銀行機構的金融產品理解還是不一樣,因此現階段建議仍需審慎研究。

互聯網保險

互聯網平臺本身在沒有獲得相應業務許可的情況下,不能直接從事有關業務,否則將構成非法金融活動。根據2020年12月監管部門修訂發佈的《互聯網保險業務監管辦法》,非保險機構不得開展互聯網保險業務,互聯網企業代理保險業務應獲得經營保險代理業務許可。從實際情況看,互聯網平臺雖然本身沒有獲得業務許可,但一般都是由旗下子公司持有保險經紀、代理牌照,並依託互聯網平臺開展保險銷售。具體做法是,由持牌子公司在互聯網平臺APP上開設專屬頁面,對各類保險產品進行展示和銷售。

2021年10月,監管部門發佈《關於進一步規範保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知》,明確互聯網人身保險產品範圍限於意外險、健康險(除護理險)、定期壽險、保險期間十年以上的普通型人壽保險(除定期壽險)和保險期間十年以上的普通型年金保險,以及銀保監會規定的其他人身保險產品。滿足一定條件的保險公司可以在全國範圍內開展互聯網人身保險業務。通知出臺後,一些萬能險、分紅險、投連險產品不能再銷售,部分保險公司因無法達到相關要求,暫停互聯網人身保險業務或調整業務範圍。

只能面向特定對象銷售的私募類產品

不得進行公開營銷宣傳的信託產品

根據監管部門2007年頒佈的《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》,信託公司推介信託計劃時不得進行公開營銷宣傳。部分互聯網平臺和持牌機構在業務合作中涉嫌違反該規定。例如,此前在某互聯網平臺APP的理財頻道點擊“高端理財”後,所有瀏覽者都可以看到全部正在展示的某信託公司的信託產品,同時在頁面底端以不明顯的文字聲明信託產品的銷售服務由信託公司提供。點擊某隻信託產品後,會有一個短暫跳轉頁面,顯示“正在前往××信託專區”,同時頁面下方以不明顯的文字顯示“專區產品由××信託自行提供銷售……”的免責聲明。跳轉後進入銷售頁面,可以查看產品詳細信息和銷售文件,並提供了“買入”接口。點擊“買入”,即進入後續的合格投資者認證、付款等操作流程。管理部門調研後,有關平臺已主動下架。

面向特定對象的私募資產管理計劃和私募基金

代銷私募資產管理計劃、私募基金,需取得基金銷售業務資格。根據監管部門2018年頒佈的《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》,證券期貨經營機構可以自行銷售私募資產管理計劃,也可以委託具有基金銷售資格的機構銷售或者推介私募資產管理計劃。根據中國基金業協會2016年發佈的《私募投資基金募集行爲管理辦法》,在協會辦理私募基金管理人登記的機構可以自行募集其設立的私募基金,在監管部門註冊取得基金銷售業務資格並已成爲協會會員的機構可以受私募基金管理人的委託募集私募基金。其他任何機構和個人不得從事私募基金的募集活動。

私募資產管理計劃、私募基金應面向特定對象宣傳推介。監管部門2016年頒佈的《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》允許證券期貨經營機構和銷售機構通過設置特定對象確定程序的官網、客戶端等互聯網媒介向已註冊特定對象進行宣傳推介。基金業協會在《私募投資基金募集行爲管理辦法》中規定,募集機構通過互聯網媒介在線向投資者推介私募基金之前,應當設置在線特定對象確定程序。

部分互聯網平臺與旗下獨立基金銷售機構、私募基金管理公司等合作,展示、銷售私募資產管理計劃、私募基金,目前主要有以下幾種模式。

模式一:點擊互聯網平臺APP首頁上“高端理財”,顯示跳轉頁面,提示“即將進入××基金銷售平臺”。對訪問用戶設置實名認證、風險測評、合格投資者承諾三道門檻。只有經過篩選的用戶纔可以進入銷售專區,查看私募基金、私募資產管理計劃的產品信息。同時,在購買環節,用戶需要按規定完成上傳資產證明等合格投資者認證後,才能進行後續購買操作。有的互聯網平臺禁止保守型的用戶查看超出其風險識別和風險承受能力的產品。

模式二:有的互聯網平臺APP對訪問用戶僅設置合格投資者承諾一道門檻,用戶進行承諾即可進入銷售專區,查看私募資產管理計劃的產品信息,完成合格投資者認證後進入後續購買操作。此類模式下,互聯網平臺APP雖然對訪問用戶也設置了一定的篩選程序,但是能否真正起到篩選特定對象的效果,有待討論。也有投資者反映,在某互聯網平臺上驗證環節程序沒有走完就下線後,平臺銷售人員會電話聯繫並告知投資者,可以幫助編造資產證明等資料以利於審覈通過。

此外,也不能通過社交媒體無差別地、全網兜售私募類金融產品。

總 結

金融作爲特許行業,必須持牌經營。金融產品是“專賣品”,不是任意機構都可以賣,不是想賣給誰就賣給誰,也不是誰想買就能買(“合格投資者”概念)。“大V”通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌,否則屬非法金融活動。

金融牌照有國界。擴大金融業開放是構建新發展格局的必然要求,但境外機構在境內展業必須遵守境內監管規則。已對外開放的金融業務,境外機構必須持境內相關牌照合法合規經營。境內禁止的金融業務,以及未對外開放的金融業務,境外機構不得在境內經營。境外機構在境內從事禁止的、未對外開放的金融業務或者僅持境外牌照在境內展業,屬非法金融活動。

國內大部分中小機構的牌照也有地域限制。金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照,不能在全國展業。全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

部分金融產品或服務僅能面向特定對象提供,數字環境下也要堅決落實,不能全網無差別銷售。面向特定對象銷售私募類產品應做到以下三點。一是銷售必須持牌。對於非持牌的互聯網平臺沒有通過持牌機構頁面而是直接展示或者介紹、推介私募類產品的,應從嚴認定爲非法從事金融產品銷售活動,依法嚴查重罰。二是特定對象可見的要求不宜放鬆。私募類產品不應在網上無差別宣傳,不能讓所有人都可看,只能特定對象可見,網上“特定對象”確定規則應該審慎,不能忽視。三是購買環節合格投資者認證是關鍵。線上線下的合格投資者認證要一致。金融機構與代銷機構之間的責任劃分要清晰。

數字經濟條件下,金融牌照的地域邊界和客羣邊界的實現,需要監管部門下功夫。功能監管要落地,不能說“牌照不是我發的,不歸我管”,人在“陣地”在。打擊互聯網平臺上的違法違規行爲,一定要“打早”“打小”,因爲互聯網上的散播、擴張速度很快。如果事前反應慢、事後被動處置,那麼事後處置的公共資金的成本,個人消費者、個人投資者的財務成本,以及監管部門、公安部門的資源耗費等成本將會很大。對於違法違規、非法金融活動必須重罰,嚴格追究刑事責任、民事責任。

責任編輯:凌辰 SF179