解讀|政府工作報告:促進教育公平與質量提升,義務教育繼續減負

原標題:21解讀丨政府工作報告:促進教育公平與質量提升,義務教育繼續減負

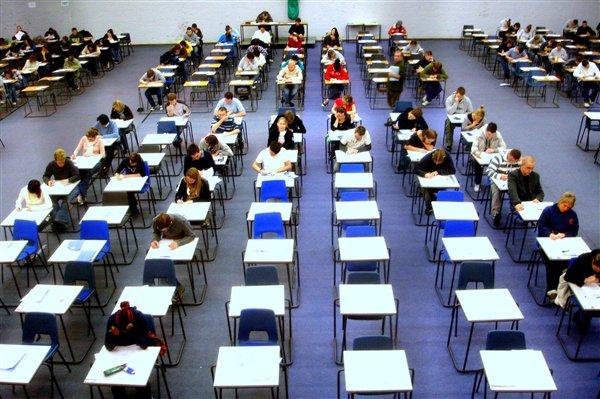

21世紀經濟報道王峯報道 國務院總理李克強3月5日在政府工作報告中指出,我國有2.9億在校學生,要堅持把教育這個關乎千家萬戶和中華民族未來的大事辦好。

爲了把教育辦好,過去一年,我國採取強有力舉措,着力保障和改善教育民生。

最爲明顯的是“雙減”,這也被寫入了今年的政府工作報告。

此外,政府工作報告中還提出,加大農村義務教育薄弱環節建設力度,提高學生營養改善計劃補助標準,3700多萬學生受益。超額完成高職擴招三年行動目標。國家助學貸款每人每年最高額度增加4000元,惠及500多萬在校生。

然而,在肯定成績的同時,我們也清醒看到面臨的問題和挑戰。民生領域還有不少短板。

李克強在政府工作報告中提出,促進教育公平與質量提升。具體舉措中的亮點包括:2022年將推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化,全面落實義務教育教師工資待遇,繼續做好義務教育階段減負工作。

義務教育繼續減負

2022年,“雙減”工作仍將被擺在教育突出位置、作爲重中之重。

政府工作報告提出,“繼續做好義務教育階段減負工作”。

社會對學生減負的關注熱點是減輕校外培訓負擔,《教育部2022年工作要點》從四方面進行了部署:

着力鞏固學科類培訓機構壓減成果,在法定節假日、休息日、寒暑假指導各地開展常態巡查、堅決關停。

加大對隱形變異培訓查處力度,開展專項治理。

指導各地對非學科類培訓機構,區分體育、文化藝術、科技等類別,抓緊明確主管部門,體現公益屬性,實現常態化監管,防止出現新的野蠻生長。

指導各地落實高中階段學科類培訓嚴格參照義務教育階段執行的政策要求。

對於當前的培訓形勢,一方面,學科類培訓機構壓減成果顯著,教育部數據顯示,原12.4萬個線下校外培訓機構壓減到9728個,壓減率爲92%;原263個線上校外培訓機構壓減到34個,壓減率爲87%。

另一方面,非學科類培訓機構違規經營有所冒頭,存在質量不高、價格肆意上漲、存在安全隱患等問題。

因此,3月3日,教育部等三部門發佈《關於規範非學科類校外培訓的公告》,提出多條監管舉措,要求非學科類校外培訓保持公益屬性,遵循教育規律。

規範民辦教育發展

校外培訓機構的主體是民辦教育,民辦教育還包括大量民辦學校,“規範民辦教育”已連續多年寫入政府工作報告。

全國政協委員、中國民辦教育協會會長劉林認爲,“十四五”期間民辦教育自身發展總體態勢可概括爲十六個字,即:增量降減、結構鉅變、轉型加快、光明在前。

2020年,全國共有各級各類民辦學校18.67萬所,比上年減少4820所,佔全國比重34.76%;在校生5564.45萬人,比上年減少52.16萬人,下降0.93%。

“2016年修訂的《民辦教育促進法》規定對民辦教育實行營利性民辦學校、非營利性民辦學校分類管理的方針。社會上有一種誤讀,認爲這是傳遞出一個信號,就是要全面鼓勵營利性學校發展,所以導致前一個時期民辦教育領域裏出現的投資熱、上市熱的現象,實際上這是對立法精神的一種誤讀。”劉林說。

劉林對21世紀經濟報道表示,“允許營利性民辦學校存在並不代表着鼓勵民營利性民辦學校全面發展和營利性民辦學校佔全國民辦學校的主流。這是個方向性的問題,與中國的國情、社會制度是相符的。”

他認爲,“十四五”期間實施公益性爲主的方針,堅持營利性學校和非營利性學校兩類學校都允許合法存在,但是以公益爲主的民辦學校應該成爲主流主導。

普通高中的“半壁江山”

“加強縣域高中建設”連續第二年被寫入政府工作報告。

2021年12月,教育部、國家發改委等九部門印發《“十四五”縣域普通高中發展提升行動計劃》(以下簡稱《縣中提升計劃》),從辦學條件、招生規模、師資穩定、經費保障等方面提出了舉措。

縣中佔據我國普通高中的“半壁江山”。2020年,縣鎮和農村高中佔全國普通高中學校總數的47.92%,縣鎮和農村高中在校生佔全國普通高中在校生總數的50.63%。

曾經一段時間,在教育投入不足的現實情況下,集中力量辦重點學校成爲一種戰略選擇。

如今,爲了基礎教育更優質均衡,有專家建議,城市優質教育資源應支持、反哺縣中教育,這是對長期失血的縣中教育的一種積極補償。

《縣中提升計劃》提出,實施縣中託管幫扶工程,努力使每個教育基礎薄弱縣都得到支持。

具體形式包括:教育部依託舉辦附屬中學的部屬高校,面向100個縣託管100所縣中;按照對口支援關係,組織東部發達地區省份,面向西部10省160個國家鄉村振興重點幫扶縣開展組團式對口幫扶;各省(區、市)要組織有條件的地方高校開展縣中託管幫扶工作;地市級教育行政部門組織區域內優質普通高中與薄弱縣中開展聯合辦學、對口支援,每所優質普通高中至少託管幫扶1所薄弱縣中,等等。

此外,專家認爲還需要另一種傾斜與扶持,即增加縣中學子就讀國家重點高校的機會。

《縣中提升計劃》提出,高校招生有關專項計劃繼續對基礎教育薄弱地區予以支持。

政府工作報告也連續兩年寫入“高校招生繼續加大對中西部和農村地區傾斜力度”。

目前高校招生時實行的國家專項計劃、地方專項計劃和高校專項計劃,專門針對農村貧困地區實行“補償性”招生,符合條件的學生有望以低於統招分數線的分數進入大學。

北京大學教育經濟研究所副教授馬莉萍等人2021年8月發表的文章顯示,某頂尖“雙一流”高校“國家專項計劃”幾乎所有被錄取學生的高考成績均低於統招分數線,且農村學生和貧困生佔比遠高於其他招生類型。“國家專項計劃”有利於公平且高質量教育體系的建立,但名額較少限制了其輻射力度。

義務教育優質均衡發展

政府工作報告中提出,堅持盡力而爲、量力而行,不斷提升公共服務水平,着力解決人民羣衆普遍關心關注的民生問題。

其中,推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化,依據常住人口規模配置教育資源,保障適齡兒童就近入學。

全國人大代表、北京師範大學中國教育政策研究院執行院長張志勇認爲,基本教育公共服務仍存短板弱項,區域間、城鄉間、人羣間的基本公共服務仍有差距,均等化水平尚待進一步提高。

張志勇在全國兩會上建議,首先,完善中央財政轉移支付制度,縮小省際間基礎教育公共服務差距。

完善中央教育財政經費轉移支付機制,中央教育財政轉移支付應以省級財政支出達到相應強度爲前提,達不到相應支出強度的,中央財政不給予轉移支付支持。

就基礎教育公共服務而言,省級財政性教育經費佔一般公共預算支出的比例達到20%以上,其基礎教育生均經費仍然達不到全國平均水平的,中央財政應通過加大轉移支付力度,逐步縮小其與全國基礎教育生均經費的差距。

其次,全面實施城鄉教育一體化戰略,縮小城鄉基礎教育公共服務差距。

一是在教育經費投入上,要徹底變“雙軌制”爲“單軌制”。鄉村學校從經費來源上要徹底與鄉村財政脫鉤,變縣鄉兩級財政投入辦學爲縣級財政投入辦學。

二是在教育資源配置上,變城鎮學校不斷從鄉村學校抽取優秀教師,爲城鎮學校優秀校長教師反哺、支持鄉村學校。

三是在辦學標準上,變城鄉學校統一辦學條件標準,爲鄉村學校弱勢補償,在經費、師資、設施配備上進一步向鄉鎮學校傾斜,用更高的資源配置標準支撐鄉村學校的發展。

四是在辦學體制上,要變“以城帶鄉”爲“城鄉一體”。積極探索推動城鎮學校實質性合併舉辦若干所鄉村學校,實施城鎮學校與鄉村學校一體化辦學、一體化管理,進而在學校內部讓教師資源流動起來。

全面落實教師工資待遇

保障教育投入,一個重要方向是教師工資待遇。2021年政府工作報告提出,健全教師工資保障長效機制。李克強5日在政府工作報告中提出,全面落實義務教育教師工資待遇。

《教育部2022年工作要點》已明確提出,加強義務教育教師工資收入保障,確保義務教育教師平均工資收入水平不低於當地公務員平均工資收入水平。新增教育支出更多用於提高教師待遇。

“作爲國家特聘的特約教育督導員,在開展對政府履行教育職責的督導評估及其它教育專項督查工作中,我將會把這項工作作爲重點內容進行督查,確保國家的政令暢通和落實。”國家特約教育督導員、廣西柳州市教育局原局長撒忠民說。

撒忠民告訴21世紀經濟報道,“應該說,近幾年來國家一直在緊緊盯住教師工資收入不低於當地公務員平均收入水平的真正落實,且力度也在逐年加大,可謂是抓住了穩定教師隊伍,吸引更多的人才投身教育事業的最爲關鍵的問題。目前,只剩下個別地方在這方面在落實這項任何時還有差距。”

“政府工作報告中再次重申這一要求,表明國家的態度之堅決。我想,只要各級政府高度重視,國家和省級層面加大督察力度,切實啓動問責機制,這一狀況應該能夠得到改變。”他說。