柔宇終於發薪,但難題依然未解

文/劉哲銘

編輯/李薇

頭圖攝影/鄧攀

5月6日晚上9點57分,張凱的手機連着傳來幾聲短信提示,接連收到的幾條短信讓他有些意外——原本每個月10號纔是柔宇科技的發薪日,公司不僅提前發放了上個月工資,還結清了拖欠了小半年的薪資。此前,他未曾聽到任何即將補發欠薪的消息。

“從員工的角度來看,確實有點兒意外。因爲現在整個環境也不太好,有些同事都已經覺得沒希望了,但是現在能發下來(欠薪),至少說明公司還沒跑路,也沒倒閉,還能夠把欠薪發放了,不管這個資金來源是哪裏,對員工來說,好歹算件好事吧。”張凱向《中國企業家》說道,他的家人今年已經經歷了老闆跑路,他原本對柔宇已不抱太大希望。

另有接近柔宇的內部人士向《中國企業家》表示,此次柔宇補發的欠薪並不侷限於在職員工,離職員工也發了一部分,但具體的人員比例、發放的金額比例就不清楚了,“雖然柔宇作爲創業公司工資不高,但這次補發欠薪確實也是一筆不小的資金”。

2018年11月,搶在華爲、小米等手機廠商前發佈全球第一款可摺疊手機FlexPai後,意氣風發的柔宇創始人劉自鴻在發佈的一封全員信中透露,柔宇員工數爲2200人。但根據2020年底柔宇招股書,截至2020年6月底,柔宇員工總數爲1551人。而據《豹變》報道,截至2022年4月18日,柔宇在職人數已不足600人。這意味着,補齊此前離職和在職員工小半年的欠薪,這筆資金達數千萬。

2021年9月,柔宇因欠薪傳聞深陷泥潭。今年4月,柔宇科技獨董、中央財經大學教授劉姝威曾兩度發文呼籲,表示柔宇科技已出現資金短缺狀況,建議各級政府積極幫助柔宇科技解決資金短缺,幫助柔宇科技引進戰略投資者渡過難關,並引發了“要不要救柔宇”的全民大討論。

而後,一名接近柔宇科技的人士曾告訴《中國企業家》,柔宇科技和青島市政府的合作,其實政府已經發文了,但因爲疫情之類的原因,資金可能沒那麼快;其他投資人的融資盡調也完成了,還在談;去年年底還簽了兩個大客戶,但是錢也沒那麼快就能到位。

目前,柔宇方面尚未公開補齊欠薪的這筆資金的來源,員工們也表示並不清楚,“可能只有劉博(劉自鴻)內部幾個人知道”。上述接近柔宇的內部人士表示,正在入資過程中,不方便透露過多消息。張凱注意到,這次工資的打款方分別是,青島柔宇科技有限公司和深圳柔宇股份。

2021年12月9日,劉自鴻在朋友圈轉發了一篇文章《馬斯克追憶破產邊緣》並配文:“其實,誰都有過不容易。在人生至暗時刻,也不要指望雪中送炭,唯一能做的是,堅持到底,永不言棄。”如今,他的朋友圈已設置爲三天可見,沒有一條狀態。

如今,得到新的資金、給員工補發欠薪的柔宇,看似暫時度過了最艱難的時刻,但柔宇是否真正度過了危機,它的前路會如何,仍是個未知數。

“公司沒有‘跑路’”

從2021年9月開始,柔宇陸續傳出欠薪傳聞。有員工爆料柔宇2021年10月開始拖欠全員薪酬,而9月只發了40%薪資。張凱記得,從2021年8月起,公司陷入了資金週轉困境,中途陸續有些薪資發放,但總體來說,去年大概欠薪兩個月左右,今年則從1月到4月都未曾發薪。

半年裏,公司每次延發工資的郵件裏都會包括工資單,也會有一些解釋,例如,“融資正在推進當中”“計劃延後”“會給相應的補償”等。6個月的5封延發工資的郵件裏,內容大同小異。後來,張凱不再關注這些郵件的內容。

柔宇的資金緊缺或許早已能從不斷虧損的賬面窺見一二。

數據顯示,2017年~2020年上半年,柔宇科技淨利潤分別虧損約3.59億元、8.02億元、10.73億元、9.6億元。而有柔宇前員工向媒體透露,柔宇資金緊張是長時間存在的現象。從2018年起,年終獎就存在推遲或者未發放的情況,公司福利也開始隨之減少。

2021年,現金流短缺造成的緊張局面進一步升級。由於長期被拖欠薪資,部分員工此前走上了仲裁程序,也有不少員工因爲遲遲看不到希望而選擇主動離職。張凱告訴《中國企業家》,他了解的情況是,欠薪已經都全員發放了。

這場風波里,曾經估值超500億元的“獨角獸”從神壇跌落。2022年以來,柔宇OA系統裏的人數不斷減少,已降至不足700人。2022年2月底,有消息稱,柔宇位於深圳南山的總部大廈因租金問題退掉了一層辦公場地,由原有的兩層收縮至一層。

“補發欠薪是對員工最現實最有意義的一個態度,現在企業能有這麼個態度就值得點讚了。沒法要求太多。”張凱感慨,“至少沒‘跑路’,希望公司能好起來吧。”

能救柔宇的只有自己

目前還不能斷定是誰在出手力挽狂瀾,在絕境幫了柔宇一把。但在劉姝威呼籲幫助柔宇時,關於柔宇本身是否值得救已出現爭議。有人發問:被市場淘汰的公司,爲什麼要去救它?

但在接受《中國企業家》專訪時,劉姝威曾給出了諸多肯定的理由:實際上,柔宇目前面臨的問題,可以說是不少高科技企業面臨的共同問題,柔宇科技或許就是一個解答樣本。另外,柔宇涉及的行業是柔性技術,是未來國家發展的一個基礎核心技術,重要性不言而喻。(具體可參見:“A股最危險的女人”爲何力挺危險的柔宇)

在劉姝威力挺柔宇的同時,也有學者反對。浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林便持懷疑態度:“張三今天遇到困難政府救了,那麼李四明天也遇到困難怎麼辦?我們從計劃經濟走向市場經濟,從規制走向競爭,本身就是爲了提升效率。”

盤和林認爲,實際上柔宇科技面臨的問題明擺着:一方面,柔宇當前的柔性屏技術尚未得到市場認可,手機類產品的改進只是一種營銷上的加分項,而柔宇選擇的技術方向也並非獨一無二;另外,即使良品率超過80%,其產能遠遠不及同類產品競爭對手京東方,主要因素是客戶不認可。

目前國內佈局柔性屏的企業主要爲京東方、柔宇科技、華星光電等,其中,柔宇科技和京東方都已經有量產手機出貨。京東方在公告中指出,2021年,公司柔性AMOLED出貨量近6000萬片,根據諮詢機構數據,全球市佔率約17%,排名國內第一、全球第二,客戶包括華爲、小米、榮耀等手機品牌。在4月29日的電話會議上,京東方表示,2022年公司柔性AMOLED出貨量目標爲超出1億片。

反觀柔宇科技,其招股書披露,柔宇科技的全柔性顯示屏,2018年產量爲7748片,銷量爲2099片;2019年產量爲314036片,銷量爲52747片;2020年1~6月產量爲48563片,銷量爲22136片。雖然沒有其2021年產量和銷量的數據,但可以預見的是,深陷資金危機的柔宇在產量和銷量上不會有太大改觀。

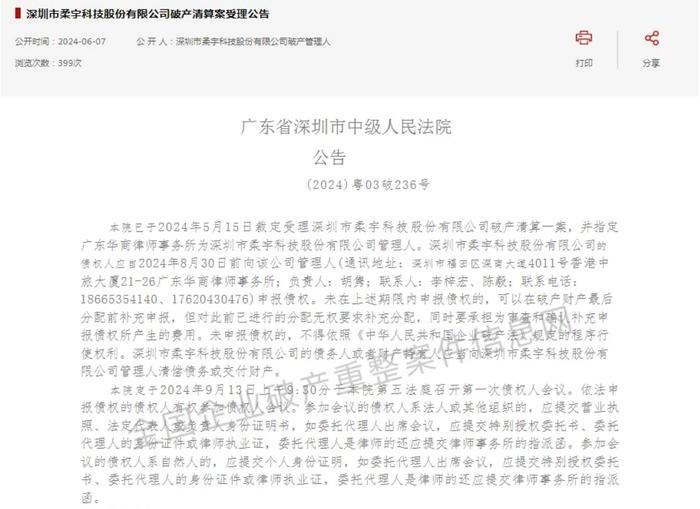

攝影:劉哲銘

“政府支持企業的時候要慎重,要考慮市場冷落企業的原因是什麼,有的放矢,對症下藥。對於柔宇科技,即使要救,也不是一個融資的問題,諸如合肥當年將江淮汽車和蔚來汽車做整合,拉動本地企業,也引入外部企業。對於柔宇,找到其柔性屏產業化出路比獲得外部融資更加重要。”盤和林認爲。

雖然在救與不救上有爭議,但大衆在柔宇面臨的市場問題上卻十分統一,幾乎都認爲柔宇欠缺市場開拓。

劉姝威曾說道:“柔宇這個事情,一開始,我是想呼籲政府的力量,但是後來我想,政府只能在政策協調方面起作用,最根本的還得是企業之間的多贏選擇。”她認爲,在研發能力上,柔宇的幾位創始人很強,但市場開拓是他們的短板。從0到1的工作很擅長,但是做出來之後,從1到N的話,必須跟下游客戶一塊來做。

柔宇自身也在申報稿中指出,公司從事柔性電子產品的下游行業對於柔性電子產品需求尚處於初期,公司正逐步經歷從研發到下游客戶拓展的關鍵階段,公司產品銷售規模較小,如果公司未來不能形成具有較強競爭力的核心產品,公司將面臨難以持續經營和未來發展前景存在較大不確定性的風險。

在客戶方面,柔宇曾對外宣稱,公司採用to B和to C兩種不同的商業模式,to B客戶包括LV、空客、中興通訊等,爲其提供柔性屏產品;to C則自己推出了手寫系統、手機等產品。在京東上,售價8788元的柔宇FlexPai 2的評論爲2000+條,這款摺疊屏手機發佈於2020年9月,此後,柔宇再無手機新品發佈。

事實上,柔宇在摺疊屏手機市場悄無聲息之時,包括小米、榮耀、vivo、OPPO等幾乎所有頭部手機企業,卻都在這一兩年進入了這個市場,它們不僅集體默契地將這個品類列入年度旗艦產品,還不斷下探摺疊屏手機的價格區間至7000元以下。

不過,在最艱難的時刻,柔宇還是接到了一筆訂單。2021年11月10日,柔宇宣佈簽署一筆總計6億元的大額訂單合同。根據協議,柔宇將爲客戶提供自主研發生產的柔性OLED顯示模組,2022年開始陸續出貨,兩年內完成全部訂單交付,但柔宇並未透露這名客戶的名字。

此次籌資,無論是誰在出手相助,在這條商業與技術相博弈的長路上,柔宇本身才應該成爲力挽狂瀾的主角。而作爲創始人,劉自鴻或許要立即回答:怎樣才能讓市場買單?畢竟,留給柔宇試錯的時間幾乎沒有了。

(文中張凱爲化名)