“隔”斷的獨居生活

2020年3月8日晚,濟南,一位攝影師居家隔離時對着窗戶拍攝的自拍像。視覺中國供圖

2020年2月26日,湖北省孝感市,新冠肺炎疫情讓市民居家隔離,一隻寵物狗在居民樓眺望窗外。視覺中國供圖

視覺中國供圖

很難統計在一座擁有2500萬常住人口的超大城市裏,多少年輕人獨自生活在一間出租屋裏。有社會學者試圖給他們畫像:二三十歲,有相對體面的工作但資歷不夠豐富,背井離鄉到大城市打拼,部分情感寄託於餵養的寵物。

新冠肺炎疫情到來前,23歲的羅璐正享受着這種生活。她一年前從北京一所高校畢業,來到男友所在的城市上海,入職一家公關公司,邊工作邊等對方畢業。她的落腳點有十幾平方米,在城市中心一棟4層高的老房子裏,樓下鄰居的廚房是她上下樓時的必經之路。

工作之餘,羅璐窩在小屋裏畫油畫,做手工,騎着自行車打卡各種展覽和集市,“在一條路上發現十幾家咖啡館和好喫的甜品店”。她在陌生城市裏“努力維持自己生活和內心的秩序”。

“秩序感”在87天的居家隔離中被徹底打破。“最開始還會憤怒,痛哭流涕和朋友傾訴,到後來,對什麼都覺得疲憊。”羅璐說,“自己的情緒調節系統失靈了。”

羅璐的感受並不是個案。今年春天,容納了大量年輕人的深圳、上海、廣州、北京都因奧密克戎按下過“慢行鍵”。不同城市的年輕人也因疫情有了能讓彼此共情的經歷——“週一到週日都沒有面對面和人講一句話”。

現下,各大城市的疫情正在緩解,生活有序地恢復正常。幾位受訪的年輕人回憶了疫情期間自己面臨的生活和心理狀態,“不只是某一個人會遇到崩潰的時刻,希望我們都能走出負面情緒的困境。”

獨居

羅璐今年最後一次離開家去上班是3月10日。轉天起,她開始居家辦公,線上採購。除了做核酸和拿快遞、外賣,她再沒出過家門。

居家的前20天,快遞沒停,外賣也是正常的,她照常比對着不同買菜平臺的優惠價格下單。線上辦公、做飯、健身,整個人處於一個“比較平靜的狀態”。

“我不是一個害怕孤獨的人,低質量的社交還不如沒有。”羅璐說,自己已習慣了一個人生活。她添置了電磁爐,工作不忙的時候,她喜歡研究喫的,“飯友”大部分時候是一隻撿回來的流浪貓。

她在武漢成長到17歲,去北京讀大學,畢業後到上海工作,家人和很好的朋友都不在上海。她住的出租屋後面是上海的老街區,她每天騎車穿過這裏去上班。也偶爾和男友半夜出門溜達,“又是一番別樣的風景”。居家後,她和貓一起,坐在窗臺邊看外面的馬路、高架和一棵“苗條”卻長了6層樓高的樹。

在大城市,越來越多的人習慣了一個人生活。32歲的趙彤調侃“不知道自己算‘北漂青年’還是‘北漂中年’”。在北京工作的7年裏,頭4年她和陌生人合租,男生女生都有。那間十來平方米的次臥對她來說“就是睡覺、刷手機的地方”,她喜歡去公司加班,大部分時間和心力都撲在了工作上。

現下,她獨自租着一套一居室,租金比之前翻了一倍,但她的工資漲得更多。她開始享受“自由的生活方式和時間”:買地毯、投影儀,餐桌桌布和窗簾都是在網上訂製的,窗臺、櫃子上總有鮮花開着;下班後抓緊回家,換衣服去附近公園夜跑,週末“必須有一天”約朋友喫飯逛街看話劇。

趙彤也因獨居掌握了一些技能——這不止包括如何處理蟑螂。她隨身攜帶的“防狼報警器”在地鐵裏被擠響過,每天回家後,立刻把門反鎖,所有快遞和外賣的收貨人姓名都是“趙先生”。

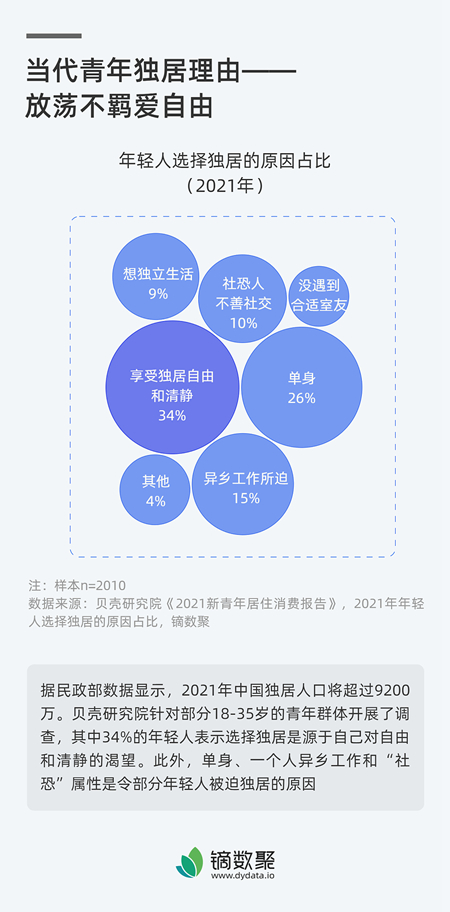

民政部的數據顯示,2018年我國單身成年人口高達2.4億人,其中超過7700萬成年人是獨居狀態。一個網友寫道,這是對“一個人生活”非常友善的時代。比如不會做飯的人可以點外賣,出行接送有打車軟件,搬家有同城貨運,應酬喝多了有代駕,看病可以找陪診,有時分身乏術可以找“跑腿兒”替自己取東西甚至排隊買火車票,修水電、安裝傢俱都提供上門服務。

南開大學文學院教授周志強曾在接受中青報·中青網記者採訪時表示,當一個聯繫緊密的社會技術高度發展時,人們只需要幹好分內的事就能活得很好,可以不依靠他人生活;生活水平的提高也讓人們能夠應付各種風險和負擔各類消費。

但是,在大城市和在奧密克戎交手的過程中,這些社會支撐不得不短暫地消失在年輕人的生活裏。

居家的前一個半月,羅璐的焦慮都集中在買菜上,“好像形成了那種每天不買點什麼就特別沒有安全感的心理。”她需要時不時地去外賣平臺上查看有沒有店鋪開門,能買一點是一點。除此之外,她還必須掌握的新技能是,在短時間內找到一個人生活需要的物資,並湊夠一兩百元的起送費。

那段時間,羅璐手機顯示的App電池用量,通信軟件排第一,緊隨其後的是美團和餓了麼。

已經在上海工作4年的李悠然被隔離在一套三人合租的房子裏。她買了不少燕麥片和牛奶。合租房裏,3人共用一臺冰箱,她最早囤菜,只用了屬於自己的三分之一地方,兩盒雞蛋被安置在自己房間裏的一角。3個人中,她是物資儲備最多的。

封控兩週後,李悠然已經從搜索食譜做飯變成清水煮一鍋青菜,她調侃道,“鍋都累了”。她的另一個男生同學,每天只喫一頓飯,一個月喫了12盒泡麪。

社區團購的物資日益豐富,從雞蛋青菜胡蘿蔔到咖啡麪包,後來還團購過一次應季的小龍蝦。小龍蝦讓她動過心,但也只能想想,她只有平底鍋和煮麥片牛奶的小鍋,調料也不全。

在老家的母親每天要嘮叨十幾遍,擔心她沒飯喫。有時焦慮不能排解,說着話眼淚就要流下來。在母親眼裏,她還是那個沒進過廚房,只愛點外賣的孩子。父親悄悄聯繫李悠然,讓她每天都給家裏打電話,只有她能安慰到母親。

李悠然很快想到了對策,她在朋友圈“盜圖”。她的一個同事,是“精緻的廚房女孩”,幾乎每天都會曬自己做的飯。她存下來,再小心翼翼地截去背景,只保留一部分盤子邊緣,發到家庭羣裏。母親每天在“她做的菜”下面發送好幾個豎拇指的表情。

隔絕

生活上的平衡,還只是獨居青年們需要維繫的一個方面。柳葉刀在線發表的一篇文章介紹,疫情影響下,2020年全球抑鬱症患病人數增加了約0.53億,增加幅度爲27.6%。焦慮症患病人數增加了約0.76億,增加幅度爲25.6%。女性和年輕人抑鬱症和焦慮症的患病率更容易受到疫情影響。

剛開始居家隔離時,李悠然隱隱有些高興,除了不用早起擠地鐵,省去每天通勤的時間,她還有着自己的小心思——過年回家時她做了雙眼皮手術,現在恢復得還不夠自然。在她的計劃表裏,要在夏天到來前變瘦變白,在年底前交到男朋友。

居家快一個月時,同事告訴李悠然,自己最近心情開始莫名煩躁,“不知道是因爲工作還是居家時間久了”。居家工作期間,她們只拿三四千元的基礎工資,績效工資要等恢復上班後再補。

身在北京的趙彤也有類似的感覺。奧密克戎變異株出現在北京後,她和同事開始居家辦公。

在家裏,趙彤被工作推着跑。白天處理國內的業務,到了晚上7點多趕緊弄口飯喫、然後睡覺,深夜兩點起牀和國外客戶對接新項目。每天在線上和她“說話”的人不下十幾個,但趙彤還是“憋得發慌”。

她在微信羣裏跟幾個要好的閨蜜吐槽遇到的煩心事,閨蜜們安慰她,給她講段子,分享生活裏快樂的瞬間。一週後,微信羣就沒那麼活躍了。“沒有人喜歡‘祥林嫂’,每個人都有自己的生活要過。”趙彤說。

李悠然也覺察到了自己的變化。比如公司開線上會議,輪到她介紹執行方案時,一名同事幾次有意或無意地打斷了她的發言,表達自己和方案上相左的觀點。李悠然莫名地感到憤怒,用近乎嚴厲的語氣當場反駁。

當天晚上她就“氣得胃疼”,在微信上向好幾個朋友吐槽。轉天下樓排隊做核酸時,她還在想着昨天同事的舉動,“越想越生氣”。

後來她反思,其實也沒多大事,自己的方案確實有很多不完善的地方。如果按她一貫的行事風格,一定會保持風度,不慌不忙地講完。“但在那個點兒上就是會‘爆炸’。”

同濟大學心理健康教育與諮詢中心教授姚玉紅在南都公益基金會組織的一次心理健康沙龍上介紹,缺乏面對面交流很容易發生激烈的衝突,“我不認爲這裏面誰發生了大的變化,而是我們都積累了大量的負面情緒,這些負面情緒會相互傳染。”

在上海一所高校讀研究生的陳晨也發現“大家的情緒變得特別的暴躁。”經常會有人在微信羣裏聊天時吵起來。她記得一次是因爲有同學在宿舍樓隔空唱歌,晚上10點放音樂,微信羣裏爆發了激烈的爭吵。還有一次是因爲盒飯問題,部分學生抱怨盒飯不好喫,一名男生因爲說了句盒飯做得還不錯,一些人就衝到他的宿舍,雙方發生肢體衝突。

“在外界看來,我們是被保護得很好的一羣人,一日三餐都有保障,只需要心無旁騖地學習,但其實我們也有說不出的苦衷。”陳晨身邊的很多同學被失眠困擾,在十幾平方米的宿舍裏,她和室友“基本上就只有躺着和坐着兩種狀態,想運動都很難”。

想起被封控的日子,李悠然說基本是“靠自己保障一日三餐,提心吊膽工資夠不夠房租,在11平方米的朝北出租屋裏工作睡覺運動,想面對面吵架還得去砸對面室友的門。”

那段時間,網上廣泛流傳着不少以各地精神衛生中心爲發件人的短信截圖上寫道,“隔離期間,您如果和花草樹木聊天這很正常無需致電諮詢,只有在那些花草樹木開始回答您問題的情況下才有必要尋求協助。”

趙彤把這個段子轉發到朋友圈,“居家1個月了,我家窗臺上風乾的玫瑰還沒有和我說過話”。

居家隔離中的心理問題確實不能被忽視。多名心理諮詢師告訴記者,新冠肺炎疫情與以往災難的一個區別點是需要隔離。獨居的人屬於抑鬱症的易感人羣,長期失去和外界的情感流動,會增加抑鬱、焦慮等精神問題出現的可能性。

抑鬱互助康復社區“渡過”平臺運營總監李香枝發現,疫情之後,人和人互助的需求變得更加迫切了,疫情帶來了隔離,大家互相傾訴的需求被迫通過線上去實現。

“不管是空難、地震或是其他自然災害,大家都會聚在一起抱團取暖想辦法。但疫情需要隔離以切斷傳染源,對人是很刺激的,”姚玉紅說,“因爲人在困難的時候是需要互相擁抱、拍一拍,表達支持或者傳遞溫暖。但這個時候就變得不行,人和人的連接變得相對困難和模糊,網絡連接的方式可能大家還沒有完全適應過來。”

低谷

一名獨居的年輕人向記者形容封控3個月自己的心態變化:3月的時候“非常恐懼”,4月“特別憤怒”,進入5月,整個人“已經麻木了,感覺不到什麼了”。“有的時候會感覺特別低沉,然後自己稍微調整一下就好一點,過一段時間又不行了,就會一直這樣週期性地循環。”

羅璐也是如此。“我這個人還算是心理承受能力比較強的,但疫情、感情、工作,疊加在一起,就壓得我喘不過氣了。”羅璐說,她不能意識到哪一刻情緒開始向下落,但就是“一直波動下落”。“身體上沒有問題,喫喝不愁,但心理一崩潰就全不行了”

3個月的居家時間裏,羅璐和男友的關係到了過去3年中最緊張的時刻。雞毛蒜皮的小事經常變成導火索,一方情緒低落很快能引起兩個人情緒的內耗,緊接着爭吵,互相從對方身上找問題。爭吵越來越頻繁,一度蹦出“分手”的字眼兒。

疫情期間,羅璐唯一一次感覺到“生活回來了”是作爲密接被拉去浙江隔離的時候。那次,她穿着防護服,手裏攥着一瓶酒精,經歷了十幾個小時的轉運。

臨走前,她行李箱裏裝滿了採購的蔬菜和零食。對她來說更重要的是,隔離酒店附近3公里內有上百家營業的店鋪,外賣的起送費只要一二十元,並且不需要拼手速搶。在那裏,她喝到了奶茶。

回到上海後,她也努力捕捉一些向好的轉變。比如社區發的物資開始變多,從隔離酒店回到家那天,她收到近20斤食物。

但她的負面情緒在居家80天后到達頂點。“每天都在複製粘貼,常常日夜顛倒晚上睡不着覺”。

6月6日,深夜兩點,羅璐刷着還未出結果的核酸報告,毫無睡意。就在上海宣佈陸續解封的第二天,與她家隔着一條馬路的小區出現了陽性感染者。她在家痛哭流涕。

姚玉紅解釋,更多時候,人的情緒影響判斷。在一個負面情緒很強烈的時候,特別容易把所有的情況都看得非常糟糕,然後會有錯誤的判斷和引申。

在她看來,疫情的不可控會讓人覺得很受挫,安全感在減少,人們有可能會開始懷疑、質疑和批評,開始各種挑毛病。“我們的一個假想是,如果我們真的把始作俑者或者中間不得力的環節抓住,這個問題就容易解決了。當本該抱團的人們割裂成過錯方和受害方的時候就更加分裂了。”

“可能有的時候我們的挫敗感是來自於我們希望明天這件事情就結束,但是這件事我們誰都沒法控制什麼時候結束,所以每一次這種期待就帶來了新的失望,這個可能也是我們心態要調整的地方。”大儒心理創始人、臨牀心理學博士徐凱文說。

掌控

掌控自己的情緒並不是一件容易的事。陳晨試圖找到自己情緒起伏的由頭。她記得有段時間,自己全天都在刷社交媒體。至今還有個畫面在她腦海裏揮之不去,一個去隔離的人在帳篷裏洗澡,雨一直下,風把帳篷颳走了,那個人沒有穿衣服地躺在地上。“一直在看很負面的消息停不下來,基本看不到正面的信息。”

“從進化心理學角度來說,負面消息相對於好消息來說更容易傳播,”徐凱文認爲,“因爲進化的需要,我們要對危險信息更敏感。那麼我們就容易產生替代性創傷,但你又做不了什麼的時候,我們就會陷入負面情緒。”

他建議疫情之下,有時候可能需要放下手機,拿起書本。“書中有長期的歷史的智慧,通過讀書你會發現,人類其實經歷過無數的災難,包括我們國家也是如此。越是在困難的時候,可能越要有長期主義,不僅看到眼下的困難,更要看到我們長期的優勢和希望。”

居家的3個月裏,李悠然的體重達到5年來的最低點。每天下午7點半,她開始在11平方米的出租屋裏做1個小時的間歇性有氧運動。空間有限,她必須保持專注,不然“在開合跳時腳趾會戳到牀腿。”

她在自己的身體上找到了“控制感”,“在事業、生活很多方面都失控的時候,掌控住自己的體重、肌肉也會帶來一些快樂,而且運動促進多巴胺分泌。”

羅璐也有同樣的感受。“渾渾噩噩地躺平擺爛生活可能短期讓人滿足,但持續一段時間後,還是會讓人覺得虛無和心虛。儘量做到生活上的自律,下降的體重和變好的體態,能夠讓人快樂一點。”

李悠然所在的小區,物業和居委會開始組織志願者參與組織核酸檢測、分發物資等工作。疫情嚴重,物資相對短缺的時候,志願者羣裏最活躍。她記得志願者的幾十個名額剛放出來就被羣友一搶而光。

李悠然跟着視頻認真學習了穿脫防護服,除了“擔心萬一自己感染了會影響室友外”,她在志願者工作裏“得到的全是快樂”。

徐凱文認爲,在一個相對糟糕的時間段裏,如果能夠積極地參與改善這種狀況,能夠爲大家做一些事情,實際上是非常自我肯定的,是度過困難時間的有效方式。

姚玉紅坦言,自己作爲一個心理工作者,封控在學校的42天裏都有過希望和信心往下沉的階段,經歷過很憤怒的時刻。因爲和家人隔離開,她也“充分地感受到一種誇大的死亡焦慮和誇大的無能爲力感”。她那時會“編故事”,調侃道“會不會多少年出去之後,先生會另娶太太了?我會不會和家人這樣永久地分開?”

她反思,憤怒是因爲自己總想要找出問題在哪裏,“好像自己還能對這個事情有一個掌控和理解”。

姚玉紅後來從工作中找回一些力量感,“從受害者變成助人者”。她不斷地跟學生說要有希望,但自己內心也會動搖——“那是很正常的應激反應”。她也會聯繫自己的老師、朋友聊天,然後再次平靜。

在李香枝看來,疫情發生之後,很多人會感到一些不舒適,這些不舒適或許沒有嚴重到需要去就醫或者找心理諮詢師,但確實可能時常感到壓力或焦慮,所以公衆對心理健康的關注就特別重要。“我們要防止這些微小的、被忽略的問題慢慢積累,在心理健康方面出現‘黑天鵝’事件”。

羅璐意識到自己負面情緒出現得越來越頻繁,“得開始自救了”,她在文件傳輸助手裏寫給自己“要將自己打撈起來”。她找到了一些幫自己找回快樂的方法。

比如一陣負面情緒來臨時,“做一些不用動腦子短期內有回饋的事”。她強迫自己去洗碗、拖地、打掃衛生,然後洗了一個澡。“看着乾淨的自己和乾淨的家,突然沒那麼難受了。”她關掉那些關於疫情的負面新聞,換成輕鬆的綜藝或是電視劇,邊看邊運動,不再想那些“找不到答案的問題”。

“我真的很討厭別人對我說‘堅強點’‘快好了’之類的話,”羅璐說,“儘量開心就行了。”

有時失眠睡不着,她索性把之前拖延着沒做但必須要完成的工作做了一些,內心的焦慮少了很多。在十幾平方米的出租屋,她很難在空間上將“工作”和“生活”作區分。爲了增加“生活”的分量,她開始研究菜譜、嘗試水培,做一些手工,或者化個妝拍張照。

姚玉紅在一所高校裏開展心理調研,她發現,從3月初到5月底,年輕的大學生在疫情過程中的心情最複雜,起伏變化最多。身處其中的人,有的會變得更脆弱,有的可能會更有韌性,主要原因在於外界。外界帶來的破壞因素包括生活資源和權益受限,周邊人行爲或是情緒的影響,或是希望不斷打破。

那些保護性因素除了來自自我調節、保持理智和希望等等,更多是來自同伴的支持,比如陪伴、他人的好心情或好品質的渲染、感受到他人的幫助與付出和參與其中,貢獻自己的力量。

珍惜

羅璐的另一張“藥方”是和家人聯繫,疫情讓她比以往更想念家人。

她坦言,自己一直是個有什麼事情都喜歡自己藏在心裏的人,對家人也是報喜不報憂。但有一天,她實在繃不住了,給家人打了電話,邊哭邊發泄,“講述自己的悲慘境遇和遇到的無語經歷”。媽媽讓她趕緊回家,奶奶和她在電話裏聊了一個半小時。在家人的安撫下,她平靜了不少。

6月1日,上海有序解封,羅璐的單位正式復工時間還沒定。她決定回家。她向單位申請回武漢的家裏辦公,“必須回家和家人住在一起”。

6月10日,羅璐拉着行李箱,在漢口車站“來自上海的旅客專用車道”排隊。從出家門起,她就貪婪地觀察着一切:討論怎麼想辦法和老闆報銷隔離費用的中年人,抱着塑料袋的農民工,從兜裏掏出皺巴巴的紙質核酸證明的挑着扁擔的大爺。

在武漢的隔離酒店裏,羅璐拍下了一抹“摻了些粉色的夕陽”。“夕陽落進我心裏,”她告訴朋友們,“又能感覺到美好了。”她也會因爲來送生活用品的外賣小哥給她的“歡迎你回家,祝你隔離生活一切順利”的信息而眼眶溼潤。

她唯一感到愧疚的是對自己的貓,她只能將貓寄養在熱心的同事家。

羅璐的一個朋友也決定回到家鄉休整一段時間。朋友開始不習慣沒有掃碼的公交車,看到路障會聯想到封控隔離時的欄杆,特別想交新朋友,出去理髮回來,強迫自己沒有用免洗搓手液洗手。

解除7天集中隔離後,羅璐還要在家裏進行7天健康監測。儘管還不能出門,但她已經開始策劃和男朋友去雲南的旅行了。他們一起從武漢出發之前,男友還會和她家裏人一起喫個飯。

她的生活好像可以短暫地回到居家前的狀態:戀人不討厭了,也不會質疑彼此了,能出去玩,喫到好喫的,坦然面對工作裏的壓力和加班,並從中獲取快樂和成就感。

她想在武漢找不同的朋友出來聊天玩耍,她覺得上班後能交心的朋友很少。她感慨,“都市裏的年輕人,都挺孤單的。”

李悠然開始回到公司上班,她羨慕羅璐,“回家對於打工人來說太有誘惑力,但也太奢侈了。”她在上海搬過兩次家,都是和陌生人合租。這次疫情,她“第一次和室友說上了話”。室友做巧克力可頌,分給她做下午茶。6月1日那天,室友張羅着一起在出租屋的客廳裏喫飯,喫飯間聊“王心凌男孩”,偶爾會陷入沒有話題的尷尬。

上海解封一週後,李悠然邀請朋友一起去郊區的家庭農場採摘。太陽曬不曬、咬人的蟲多不多她都不想考慮了,只想到人羣中去——“總有一種心態就是,今天不出門,明天就不一定能了”。但朋友婉拒了,因爲太長時間沒出門,朋友覺得“看到人就很恐慌,需要時間慢慢適應”。

“嘗試去接受自己的焦慮,越想控制就越會失控,我們遇到這麼大的事情,我就焦慮着,然後看看他會怎麼樣,”徐凱文說,“如果你期望疫情明天就消失,那你明天肯定會失望。所以降低期待值,看看我們的適應性會不會更好一些。”

他提到,今年麻省理工學院的畢業典禮上,校長介紹了一項研究,“說謝謝”是非常有利於大腦健康的。我們既要學會面對很多情緒,又要不被這些情緒控制我們的判斷和大腦。

“我們要比以往更愛彼此,愛具體的人和物。”羅璐說自己今天的願望是——“希望今晚小區的每個人都是陰性。”

(應採訪對象要求,羅璐、李悠然、陳晨、趙彤爲化名)