美轉嫁通脹壓力,“銅博士”大跌!新興市場和發展中經濟體“硬着陸”風險陡增

“自1982年拉美債務危機以來,每一次美元進入加息週期,世界都不平靜。”國家發展改革委國際合作中心袁梅詩如是說。

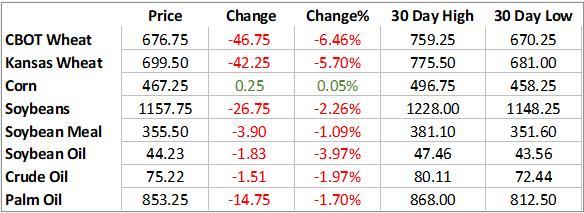

事實上,近日國際大宗商品價格出現大幅波動,許多商品價格大幅下跌。其中,作爲大宗商品風向標的“銅博士”,近3個月大幅下跌約20%,創下2021年2月以來的最低價格,有市場人士甚至認爲其已進入技術性熊市。

而世界銀行近日發佈的《全球經濟展望》報告將2022年的全球GDP增速從年初預測的4.1%下調至2.9%。其中,新興市場和發展中經濟體的增速預測爲3.4%,遠低於2011年至2019年間4.8%的年均增長率。

美國激進加息

全球市場大幅波動

“此次市場交易的主要邏輯是衰退預期,銅、原油等大宗商品被拋售印證着這種邏輯。引爆點是美國的持續高通脹。”一德期貨分析師表示,過去50年,美國有9次加息週期,其中有7次以經濟衰退收場,僅實現兩次經濟“軟着陸”。衰退時期代表大類資產的相關指數往往有明顯跌幅。

據觀察,自美國激進加息以來,全球超過27個國家宣佈加息,加息次數總計超60次。比如,阿根廷加息1100個基點(11%);爲了應對熱錢迴流和通脹壓力,利率已經高達12.75%的巴西有可能再度加息100個基點。

“拉美債務危機、亞洲金融危機的歷史經驗證明,對於經濟脆弱的新興市場和發展中經濟體而言,匯率貶值、股票債券拋售、資本財富流失等問題疊加出現的可能性很大。”袁梅詩向上海證券報記者表示,部分新興經濟體或陷入“貨幣危機”。

事實上,新興經濟體貨幣貶值壓力加大,4月份以來馬來西亞林吉特、南非蘭特對美元匯率分別貶值4.5%、9.6%。

更令人大跌眼鏡的是,北京時間6月23日8時19分,韓元對美元匯率突破1300∶1。這是自2009年7月14日以來,韓元對美元首次突破這一關口。值得警惕的是,亞洲貨幣中,如此大幅貶值的並非個例:日元跌至20多年以來最低水平。

最受傷!新興市場和發展中經濟體

正遭遇“硬着陸”

爲何美聯儲收緊貨幣讓新興經濟體更受傷?

“新興經濟體在尚未從疫情中完全恢復的情況下,迫於通脹與資本外流壓力升息,將導致借貸成本上升,從而影響其經濟復甦前景。”早在2021年6月,遠東資信馮祖涵等分析人士就認爲,多數新興經濟體因疫情衝擊,面臨雙赤字走闊與債務擴張,加息將增加其債務償付壓力,加劇了其經濟與金融的脆弱性。

近日,中泰證券首席經濟學家李迅雷撰文認爲,美聯儲本輪加息和縮表週期對新興經濟體資本市場的影響或小於上一輪貨幣緊縮週期,但是其對全球經濟格局和增長模式的影響需要引起足夠重視。

數據顯示,今年4月,全球通脹率達到7.8%。其中,新興市場和發展中經濟體通脹率從2021年1月的3.1%攀升至9.4%,處於2008年以來的最高水平,過半數的新興市場和發展中經濟體通脹率在7%之上。根據各國公佈的5月居民消費價格指數(CPI)數據顯示,土耳其同比上漲73.5%,創下自1998年10月以來的最高紀錄;斯里蘭卡同比上漲39.1%,其中食品板塊同比上漲57.4%;愛沙尼亞、立陶宛、俄羅斯、拉脫維亞、格魯吉亞分別同比上漲20.1%、18.5%、17.1%、16.4%、13.29%。

“新興市場和發展中國家是本輪國際通脹的重要受害者。”中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所副所長、研究員歐陽慧向上海證券報記者表示。

“美國爲應對國內通脹壓力極力甩鍋,新興市場和發展中經濟體成爲美通脹危機轉嫁地,今後一段時間美通脹或將進一步向各領域傳導蔓延,短時間內難以明顯回落,出現經濟衰退可能性較大。”袁梅詩說。

中國物價水平總體穩定

上下游協調性明顯增強

“今年以來,國際大宗商品價格持續高位運行,全球主要經濟體普遍面臨高通脹壓力。但我國價格總水平保持穩定。”中國宏觀經濟研究院宏觀經濟形勢室主任劉雪燕向上海證券報記者表示,我國平穩協調的物價環境,有利於進一步打開宏觀調控政策空間,保障宏觀經濟運行持續穩定。

“從歷史經驗看,如果PPI指數和CPI指數剪刀差較大,將會對宏觀調控政策的實施形成挑戰和壓力。”劉雪燕預計,未來我國PPI-CPI指數剪刀差將持續收窄,而價格剪刀差持續收窄,將爲宏觀調控政策提供充裕空間,有利於保障宏觀經濟持續穩定運行。

當前,“我國經濟運行出現了一些積極變化。下一步,我們將結合實際進一步細化實化相關舉措,促進政策效應加快釋放,確保二季度經濟實現合理增長。” 國家發展改革委新聞發言人孟瑋此前在例行新聞發佈會上說。