世界首例!葛均波团队完成“聚合物瓣膜”经皮主动脉瓣置换术

7月12日上午,世界首位使用“聚合物瓣膜”经皮主动脉瓣置换(TAVR)的患者江老伯顺利出院了。与传统的生物瓣膜相比,这种新型材料的心脏瓣膜使用寿命延长了一倍,可达20-25年之久。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从复旦大学附属中山医院获悉,7月6日,该院葛均波院士及其团队的周达新主任医师、潘文志主任医师、郭克芳副主任医师以及张晓春、张源、陈莎莎、李伟等医师,成功完成世界首例聚合物瓣膜经皮主动脉瓣置换术(P-TAVR)。

接受手术的江老伯80岁,反复活动后胸闷气促,患有重度主动脉瓣狭窄,房颤,高血压。TAVR手术进行得很顺利,导管操作时间(skin to skin)27分钟,器械操作顺畅。术后即刻拔除气管插管,顺利苏醒。患者恢复良好,氨基末端利钠肽前体由术前5688pg/ml下降至1035pg/ml,NYHA 心功能分级由III级改善至II级,可以出院。

中山医院表示,此例成功植入,标志着中国瓣膜病的治疗进入聚合物新时代,也表明了中国心血管医疗器械已经开始在部分领域引领全球创新。

葛均波院士治疗团队。本文图片均为中山医院供图

医院介绍,TAVR于20年前首次用于临床,目前全球已经有超过125万患者得到治疗。TAVR利用微创的经皮方式治疗主动脉瓣疾患(包括狭窄和反流),在心脏不停跳状态下,将人工瓣膜压缩在导管(输送系统)中,经由股动脉等入路,沿主动脉输送至主动脉瓣环的位置,释放人工瓣膜,以替代原来病变的瓣膜来进行开启和关闭。与传统外科换瓣手术相比创伤小、恢复快、并发症少,且能达到与外科手术一致甚至更优的效果。

TAVR植入的人工瓣膜主要包括两个部分,一个是瓣架,一个是功能瓣叶。前者起到固定人工瓣膜的作用,后者是功能部件,实现人工瓣膜的开启关闭功能。既往,TAVR的瓣叶使用的是猪或牛的心包组织(也称生物瓣膜)。虽然动物心包组织被临床应用多年,证明其有较好的耐久性及抗栓性能,但其使用寿命仍有一定局限性(一般10-15年),加工缝合要求很高,成本也高,且不易剪裁成一些特殊的形状。

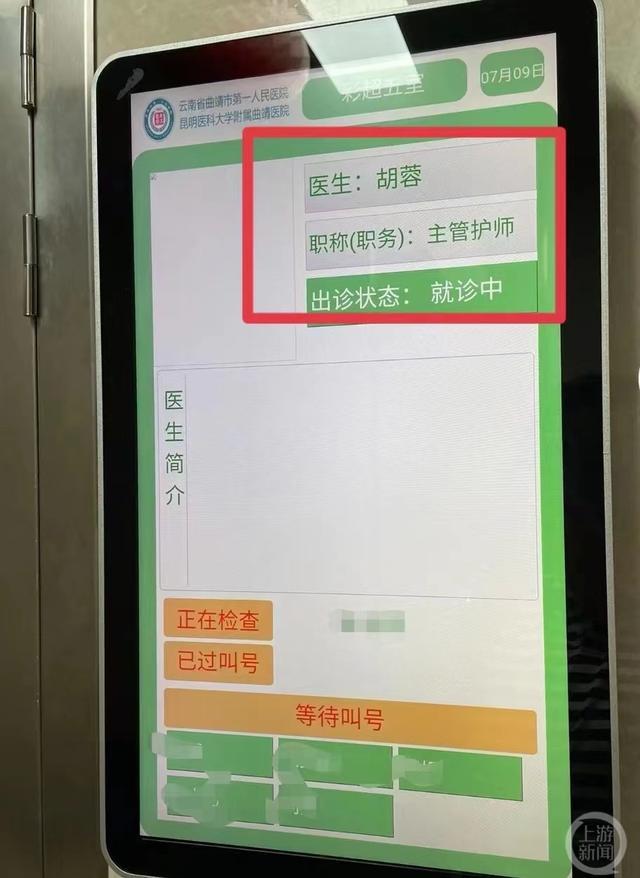

患者术后状态良好

专家表示,聚合物瓣膜为极具前景的瓣膜治疗发展方向,有望解决目前生物瓣膜的不足,目前全世界有数家企业致力于研发耐久性更高的聚合物瓣膜,例如美国将开发的革命性聚合物材料——LifePolymer缝合在心脏外科使用的人工瓣膜上,新近发表的一年临床随访结果显示瓣膜功能良好,且实现了术后零抗凝。但聚合物材料应用于TAVR领域尚属世界首例。

责任编辑:吴剑 SF031