新規進一步規範互聯網貸款市場競爭秩序

董希淼(招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員)

在《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)發佈兩年之後,7月15日中國銀保監會印發《關於加強商業銀行互聯網貸款業務管理 提升金融服務質效的通知》(以下簡稱《通知》)。這是兩年之內金融監管部門對互聯網貸款業務發出的第三個規範性文件。總體而言,此次《通知》態度較爲積極,延長過渡期一年,較好地平衡加強監管和促進創新的關係,將推動互聯網貸款業務平穩高質量發展。

近年來,我國包括商業銀行、消費金融公司等在內金融機構、互聯網平臺大力藉助金融科技,加快信貸領域產品和服務的創新,互聯網貸款應運而生。互聯網貸款具有普惠金融特性,商業銀行、消費金融公司等在防範風險的前提下積極探索,有助於金融機構通過互聯網貸款更好地服務實體經濟特別是小微企業和個體工商戶,並加快自身數字化轉型與模式創新。截至2021年底,銀行業金融機構互聯網貸款餘額5.75萬億元,同比增長21.8%,增速約爲人民幣各項貸款增速的2倍。

互聯網貸款未改變信貸的本質,其基於互聯網和移動通信等技術,原來在線下進行的信貸業務全部遷移到線上,業務模式和風險管理呈現出一些新的特點和趨勢。少數從業機構還存在一些粗放經營、野蠻擴張的行爲,特別是在客戶信息安全、合作機構管理、消費者權益保護等方面的不足和問題較爲突出。2020年7月,銀保監會印發《辦法》,立足當前、着眼長遠對互聯網貸款進行規範。2021年2月,銀保監會發出《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》,對《辦法》進行了細化和修正,從聯合貸款出資比例、集中度、限額管理等三個方面設定嚴格的定量指標,並嚴控地方法人銀行跨區域經營,大幅度收緊互聯網貸款業務政策要求。

而此次發出的《通知》,既肯定互聯網貸款在服務中小微企業融資和居民消費等方面的積極作用,又指出了貸款主體責任不到位、過度依賴外部合作等方面的不足問題,着重細化明確貸款管理和自主風控要求,要求規範外部合作,並延長過渡期一年至2023年6月,總體而言有利於進一步規範互聯網貸款市場競爭秩序,促進互聯網貸款業務高質量發展。具體而言,《通知》堅持問題導向,針對互聯網貸款經營管理、外部合作中存在的不足和問題,重申和強調了四個方面的要求。

一是強化主體責任。近年來,部分中小銀行主要通過外部機構拓展互聯網貸款業務,在合作中處於弱勢地位,對貸款管理流於形式。針對互聯網貸款管理“空心化”問題,《通知》要求銀行履行好互聯網貸款管理的主體責任。貸款是銀行核心業務,銀行在互聯網貸款發展特別是聯合貸款業務中不應做“甩手掌櫃”,應切實加強對貸款的實際管理,獨立自主風控,不得將核心環節外包。同時,進一步規範外部合作,建立准入標準和名單,不與資質差、實力弱的機構合作。

二是加強經營管理。《通知》主要從加強信息數據管理和貸款資金管理兩個環節進行強調。大數據和信用信息是互聯網貸款賴以生存的根基,《徵信業務管理辦法》對信用信息採集、整理、保存、加工、提供和使用進行明確規定。銀行應按照《徵信業務管理辦法》等要求,依法合規獲取必要的數據,並以嚴格標準加強個人信息安全保護。加強貸款資金管理是必要的,貸款發放等指令的確應由銀行發出。但應允許自主支付將貸款發放至支付賬戶,與受託支付保持一致。

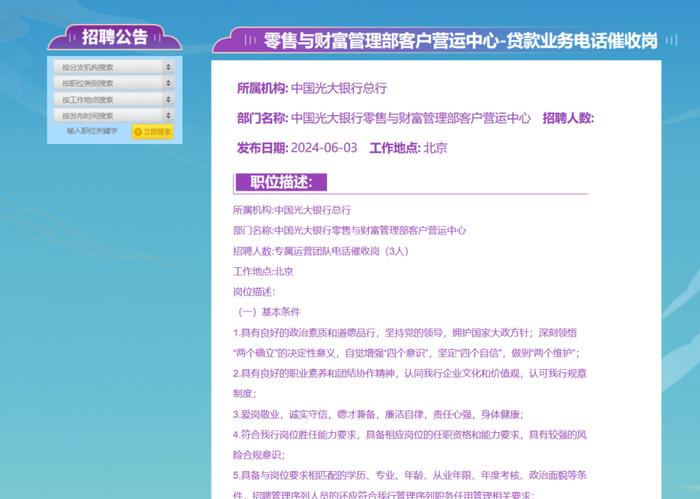

三是保護消費者權益。在互聯網貸款業務中,金融機構與消費者信息不對稱問題更加突出,加強消費者權益保護尤爲重要。銀行應全面真實地披露互聯網貸款基本信息特別是息費水平,如以年化利率等方式公佈貸款實際利率,不強制捆綁保險、理財等產品,推動客戶綜合融資成本穩步下降。不當催收是近年來投訴較爲集中的問題。銀行應進一步規範催收行爲,藉助技術手段提高催收的精準性,杜絕暴力催收。

四是延長過渡期。《辦法》按照“新老劃斷”原則,設置2年過渡期,到2022年6月爲止。《通知》將過渡期延長一年至2023年6月,這是《通知》亮點之一。《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》大幅度收緊政策,《通知》對自主風控等提出新要求,業務合規壓力較大。而較長的過渡時間,有助於市場機構有序整改、平穩過渡,保證互聯網貸款業務的連續性和客戶權益,確保對實體經濟服務力度不減。同時,又與《徵信業務管理辦法》的過渡期保持一致。

《通知》還強調,銀行在與第三方機構開展互聯網貸款合作中,對共同出資、技術合作等業務應分類別簽訂合作協議並明確各方權責,不得在貸款出資協議中摻雜混合其他服務約定,對設定不公平不合理條件、未提供貸款必要信息的機構限制合作或不予合作。這有助於平衡互聯網貸款有關各方的權責利,改變中小銀行在互聯網貸款生態中的弱勢地位。對互聯網平臺來說,藉助平臺入口和流量優勢,左手獲取各類信用信息、右手進行倒騰售賣的模式將難以存在,所謂的集支付、電商、社交、借貸、資管等業務爲一體的閉環將被打破。

總體而言,《通知》將有助於互聯網貸款佔比較高、自主風控能力較強的銀行、消費金融公司及較爲規範的互聯網平臺提升發展質量。同時,部分銀行與外部機構合作的聯合貸款、助貸產品應進行流程重構。

(編輯:洪曉文)

責任編輯:李科峯 ST030