把蘋果交給庫克,喬布斯後悔了嗎?

歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號:techsina

文/ 萌叔

來源:YOUNG財經 漾財經(ID:youngcaijing)

喬布斯用一種類似暴君的態度把控產品的細節,大刀闊斧,該砍掉的就用力砍掉,該發展的就大力發展,才成就了蘋果的傳奇。而到了庫克這裏,這些細節反過來控制住了這位舵手,他不敢做太大的改變,只是改改顏色,改改UI,改改尺寸,定期升級軟件,再把價格提高一點,竟讓產品成爲了剁手神器。庫克所做的,其實任何一位平庸的營銷人員都能做到,只是他恰好站在了巨人的肩上,乘上了歌聲的翅膀,不偏不倚地切入了創新企業在成功之後的收割期,享受着喬布斯的創新紅利。

iPhone 14帶來的失望更多

2022年9月8日蘋果發佈iPhone14

史蒂夫·喬布斯去世已經十一年了。今年9月,iPhone 14剛剛做完產品發佈。相比十幾年前iPhone 4發佈時我們的那種驚喜,外形幾乎沒變的iPhone 14給我們帶來的更大程度上是一種失望。iPhone 14標準版採用了去年的 A15芯片、劉海屏和1200萬像素主攝像頭。新手機就是換了乾淨衣服的 iPhone 13。

對我們這一代人來說,這十一年彈指一揮間。我還清晰記得喬布斯去世的那一天,不管是外媒、推特,還是國內的微博,各種聲音大致可以分爲兩類:惋惜和指責。甚至指責的聲音要大於前者。

指責的聲音主要圍繞着一種“喬布斯的蘋果毀了我們的生活”的論調。意思大概是,iPhone、iPad把我們的注意力從紙、筆、陽光、草坪吸引到了一塊觸摸屏上,毀了親情、毀了工作、毀了生活,也毀了孩子的眼睛。人類從此墮落,不日即將滅亡。

十一年過去了。這些聲音早已被淹沒,甚至成爲了笑話。而同樣地,喬布斯發佈第一代iPhone時那個史詩級的鏡頭,也成了一些人的笑話。

2007年喬布斯發佈第一代iPhone

曾有硅谷著名投資人對《財富》雜誌說:“沒人會讓蒂姆·庫克當CEO的,簡直太可笑了。蘋果需要的是才華橫溢的產品經理,而不是像庫克這樣把活兒幹完就行的人。”

還有一個謠言在喬布斯剛去世時流傳,說喬布斯留下了一份詳細的產品計劃,其中有新款的iPhone、iPad和蘋果電視,只要繼任者照着做,這個計劃至少能讓蘋果續命四年。

是“控細節”還是“細節控”

撰寫此文時,正值英國女王伊麗莎白二世仙逝,查爾斯王子繼位成爲查爾斯三世國王。人們在惋惜一代君主駕鶴西去的同時,也開始懷疑新王是否能把媽媽打下的江山完整地送到下一任手中。

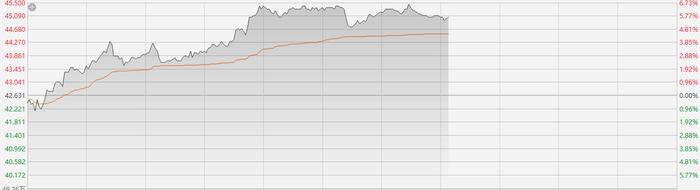

也許,蒂姆·庫克比我們任何人都更懂得新國王的這種壓力。喬布斯去世的2011年,蘋果公司纔剛擠進世界500強的前50位,其盈利則排名第8;到了今年,庫克在十一年裏讓蘋果以26403億美元的市值雄踞地球首位,比排名第二的沙特國家石油公司(22921億美元)多出了整整一個Louis Vuitton(3468億美元)。

毫無疑問,作爲一艘戰艦級企業的船長,庫克交上了一份令所有蘋果在職員工滿意的答卷。

但是——蘋果的市值像喫了酵母粉一樣發起來了,這和我們絕大多數普通消費者有什麼關係呢?蘋果有15多萬員工(對不起,我沒有把蘋果零售店的銷售人員算進去),也就是說,這個地球上80億人裏,基本99.998%的人都不拿蘋果公司的工資。

我們不但不拿蘋果的工資,還瘋狂給蘋果扔錢。粗粗算一下,從不斷更新的iPod、iPad、iPhone,到變來變去的各種MacBook、iMac,本人在大學畢業後的這十幾年裏就心甘情願、有時候甚至還要排隊扔給了蘋果十幾萬元。十幾年,十幾萬,平均一年一萬。理想狀態下,我們地球上99.998%的人每年每人交10000塊人民幣給0.002%的人,這不是蒂姆·庫克的勝利麼?

庫克勝利了,我們用自己的“隱性貧窮”成就了庫克的勝利。

蘋果前設計總監Jony Ive

蘋果的市值像喫了發酵粉一樣發起來了,這和蘋果的前員工又有什麼關係呢?在這些在蒂姆·庫克掌舵的歲月裏離開蘋果的員工裏,可能前設計總監、喬布斯的御用設計師Jony Ive是最具有代表性的了。庫克改變了企業的方向,這讓Jony產生了離開蘋果的念頭,並最終在2019年成爲現實。

庫克勝利了,並不能代表Jony Ive和以他爲代表的離開蘋果的人們的勝利。如果Jony願意分享庫克的勝利,那麼他就不會離開。

同樣,蘋果的市值和喬布斯又有什麼關係呢?喬布斯用一種類似暴君的態度把控產品的細節,大刀闊斧,該砍掉的就用力砍掉,該發展的就大力發展,才成就了蘋果的傳奇。而到了庫克這裏,這些細節反過來控制住了這位舵手,他不敢做太大的改變,只是改改顏色,改改UI,改改尺寸,定期升級軟件,再把價格提高一點,竟讓產品成爲了剁手神器。庫克所做的,其實任何一位平庸的營銷人員都能做到,只是他恰好站在了巨人的肩上,乘上了歌聲的翅膀,不偏不倚地切入了創新企業在成功之後的收割期。

喬布斯時代的蘋果是以創新取勝,庫克時代的蘋果是以營銷取勝。

如果說喬布斯的成功是毫無畏懼地“控細節”,那麼庫克的成功就是謹小慎微地“細節控”。如果喬布斯在世時他的同事暗地裏說他對於產品設計的理念“膽子太大了”或者“太天馬行空了”,那麼可以想象,庫克當政時周圍人只會埋怨他對於產品設計“膽子太小了就或者“太保守了”。

今天的iPhone 14和2010年的iPhone 4就是鮮明的對比。12年過去了,這兩個產品外觀差別不大,連喬布斯的女兒都按捺不住發文暗諷。

12年前,一個排名第35的公司推出的產品令全世界激動不已;而12年後,同一家公司已經是地球第一,而它推出的產品則令人大失所望。有趣的是,人人都罵,但是一邊罵一邊還搶着刷卡。

一名男子手持一件同款同色新襯衣,表示“今天已完成從iPhone13向iPhone14的升級”。

既然停止創新能獲得更大的利益,那麼何樂而不爲呢?企業進入了創新成功之後的收割期,此時的要務就不再是創新,而是保駕護航,讓韭菜收的更多一些。

我想,庫克萬變不離其宗的策略也有他的高明之處,那就是產品變化不大,因此學習成本很低,容易上手,所以能不斷在老客戶身上榨取價值,逮住忠實的消費者不停榨取,甕中捉鱉,一捉一個準。凡是做生意的人都知道,從老客戶身上榨取價值的成本比開發新客戶低很多。

IBM曾做過調查,贏取新客戶的成本是榨取老客戶的成本的六倍。走進蘋果店的人裏,大部分都是已經瞭解並擁有蘋果產品的消費者。世界上最繁忙的蘋果店是上海南京東路店,每天接待超過2.5萬人。這也合理地解釋了爲什麼南京東路口賣雪糕的一天都能賺2萬元。

不過,除了雪糕以外,許多走出蘋果店的人應該也買不起什麼了,他們身上已經沒錢了。

當技術的主宰還是奴隸?

蘋果的產品如此成功,當然要感謝它的流暢、好用和視覺享受,更要感謝它從用戶的角度出發的設計理念。背後的軟件工程功不可沒,當然,前提是我們把UI設計也算進軟件工程裏去了。

相比之下,蘋果近十年的硬件方面的進步就顯得非常“穩當”,穩得讓人有點捉急。不論是全面屏、攝像頭還是USB Type C接口的迭代,都比同行競品慢半年以上。

能控制住技術的發展,當技術的主宰,這是好事。如果你也在科技公司工作,那麼你一定深有體會:很多技術人才,其中不乏大牛級人物,一不小心就會成爲技術的奴隸。

當你批評一個功能不好用的時候,他們往往搬出“你知道這個實現背後有多難嗎”,“你知道這個電容器有多辛苦嗎”,“你不懂就不要瞎評論”這樣的論調,捍衛自己被技術所限制住的想象力。

這就好比我評價一道菜不好喫,你非要說我“不會做菜就不要評論”,“你知道這個材料多貴嗎”或者“你知道這個做出來多不容易嗎”,這些對我來說只是蒼白的辯解而已。

我不會做菜,我還不會喫嗎?菜做出來不就是喫的嗎?不好喫就是不好喫,說什麼都沒用。99.998%的人都不在乎你是怎麼做的,或者你多不容易。菜是用來喫的,不是用來講故事的。

當然,逢年過節,中秋端午,藉着文化底蘊,我們可以就着故事品菜,品出不同的味道和人生——但前提是,這個菜得好喫。首先滿足我的舌頭,其它的纔有資格談。

喬布斯開創了用PPT的方式發佈電子產品的先河。在那個看直播還要仰仗網速、人一多就打不開播放器的年代,萬人空巷,只爲先睹爲快。論營銷,喬布斯依然在庫克之上。

不僅營銷,產品本身也成爲其它品牌、後起之秀爭相模仿的樣本。國內某些品牌的發佈會分分鐘看不下去,因爲幾乎每次發佈會基本都會提蘋果。我們比蘋果好了,我們比蘋果厲害了,我們比蘋果好用了。能不能有點骨氣,下次別提老子了?

只要你在營銷理念裏還認爲宣佈自己超越了前人就能以假亂真,你就永遠超越不了前人。蘋果開創了一個時代,剩下的都是模仿者而已。一個是創造者,一個是再現者。兩者之間有本質的區別。

打個比方:郎朗彈貝多芬彈的再好,他也不是貝多芬,因爲一個是作曲家,一個是演奏家。雖然兩者都非常值得尊重,但他們本質上是喫兩碗飯的。

一個東西被創造出來是不得了的事,是開天闢地的。剩下的事情都只是改進、完善而已。德語裏有個詞很貼切,叫Zuarbeit,也就是添油加醋、跑腿兒的工作。

這些完善、改進不高尚嗎?高尚。不偉大嗎?偉大,當然偉大。但是,如果天天把它掛在嘴邊,拿自己跟創造者去相提並論,就難免讓懂點歷史的人恥笑了。

喬布斯走後蘋果已不是蘋果

年輕時的喬布斯

我還清晰記得,2015年的某節課上,教授播放了喬布斯當年發佈iPhone時,展示其屏幕滑動解鎖的功能,引起全場歡呼的鏡頭——這個視頻讓在坐的一些年輕的德國同學們不忍發笑。

他們的笑是天真的,幼稚的,也許並沒有什麼惡意。但我坐在教室的後面,卻將這種笑聲當成了針對我個人的人身攻擊。

這笑聲提醒我——我老了。

因爲看到那個鏡頭時,我並不想笑,而是渾身雞皮疙瘩,肅然起敬的情緒又回來了。然而這種情緒被恥笑時,就好像被扒光了衣服示衆。

年輕人已經不懂那個激情澎湃的“年代”了。雖然只過去了不到五年而已,手機的世界已經改變,該倒閉的倒閉,該洗牌的洗牌,不需要用筆的大屏幕手機一下子就成了主流。一夜之間,諾基亞沒了,愛立信沒了,索尼沒了,三星沒了——這血雨腥風的一切似乎在年輕人的認知裏從未發生過,他們生下來就只用過iPhone,所以認爲這種設計是理所當然的。

也正是幾年前,還有人寫德國的文章時會說“德國現在還有人在用傳統的翻蓋手機”,或者“德國人在地鐵裏都是閱讀,沒人用手機,這是一種值得我們學習的慢生活”。這種文章現在也寫不出來了,因爲技術的發展不是一個巴掌可以拍得響。基站的建設跟不上,外面的數據信號不好,地鐵裏更是連2G信號都沒有,德國人當然就沒有用手機的需求了。然而水漲船高,隨着整個通信產業的升級,翻蓋手機的使用羣體很快就縮水到養老院內部。

勤儉的德國普通人一般很少用iPhone,因爲太過昂貴;而是用一些相對划算的智能機品牌。但不管怎樣,現在的德國,智能手機普及率已經很高,和中國不相上下;地鐵裏看書的怪胎也越來越少。這種變化不是天上掉下來的,而是喬布斯帶來的。對於這個變化,喬布斯是唯一的責任人,其他模仿者都沒有資格認領。

在德國,如果你看到一個人用iPhone,那麼他要麼收入很不錯,要麼就是中國人或者中東移民。越南人、東南亞人用的也不多,主要還是因爲買不起。

用奢侈品、周邊設備來裝點自己,這其實是一種社會心理定位的代償。這和音樂偏好一樣,你所使用的東西,就代表了你的社會羣體。如果你感覺到自己的社會地位不高,那麼就多花點錢,買些你雖然能承受、但也只是勉強能承受的物品,讓別人用不同的目光來看你。

這也確實有效,因爲自從發現我有車以後,在鄰居的口中,我也從“du”(德語“你”)變成了“Sie”(德語敬稱“您”)。不過我的車是豐田,因爲我雖然喜歡德國車,但並不想買二手。在德國,當年見到比如寶馬一系駛過,裏面十有八九是個中國人:寶馬,奔馳,奧迪,這是中國人特別喜歡買的二手車品牌。

喬布斯時代,蘋果手機是嚮往技術革新的人們的狂歡。而到了庫克的今日今時,它已經成了一個和奢侈品無異的身份符號。5個朋友一起出去玩,其中4個人是iPhone,只有一個人用安卓,那個人就總覺得自己哪裏不合羣。也是,人家拍照可以立刻發AirDrop,你呢,只能等回家有WiFi以後用微信傳照片了。

蘋果拉攏人羣,建立社會羣體的最大動作,我認爲就是收購土豪耳機品牌Beats。作爲一個音頻技術專業出身的人,我其實並不太喜歡Beats這個品牌,我覺得它的調音非常做作,用它的都是心智不太成熟的高中生。把這兩個b戴在自己的腦袋上,我就成了一個二b青年。當蘋果2014年收購Beats的時候,相信很多人都和我一樣,不敢相信自己的眼睛,因爲這就好像農夫和小姐的聯姻,是兩個完全不在同一個檔次的品牌的交合。

蘋果已經不是印象中那個純白、玻璃、不鏽鋼的清純色調了。現在的蘋果五顏六色,產品線雜亂不堪;從iPhone 7開始,3.5mm耳機插孔被取消。而MacBook上的磁吸充電口則是先取消,然後又裝回來。當然,這種出爾反爾的roadmap不是庫克的專利,而是從喬布斯時代就有。你還記得iPhone、iPod最早的接口是怎麼樣的一個大插頭嗎?你還記得有個網站叫me.com嗎?這都是喬布斯親口承認失敗的設計。

然而雖然如此,我不相信喬布斯如果活着,會允許蘋果現在有一個凸出機體那麼多的攝像頭組件,會發出這麼多顏色、搞出這麼“娘娘腔”的設計。新款iMac首當其衝,很多人喜歡它的設計,這是審美的退化。背後的原因也許是,美國愈演愈烈的離譜的政治正確。看蘋果的發佈會你會發現,少數族裔、女性、殘疾人開始出現在蘋果最重要的崗位上。這當然是好事,但也難免令人懷疑,ta們是真的優秀,還是僅僅因爲自己的身份所以纔在一衆佼佼者中脫穎而出?最終的產品說明了一切。

因爲你懂的,在蘋果這種炙手可熱的工作場所,能成爲一個總監級人物,身後有一萬個資歷、能力都幾乎完全一樣的競爭者是完全正常的。而最終成爲這個總監的,也並不一定就是這一萬人中的best.

也許你覺得我這麼說有點不可理喻,因爲這種對政治正確的變態追求還沒有波及到中國的企業,所以你沒有什麼感同身受。那麼身在德國的我現身說法吧,我當年進入柏林的德國國家音樂研究所時,雖然面試已經通過,領導非常希望我儘快去上班,但總人事處從中作梗,不同意僱傭我,原因就是:他們希望今年再招一個殘疾人,而我不是殘疾人。政治正確大過天,能力不是重要的,重要的是企業要完成政治正確的招聘任務,負起社會責任。同樣的情況也發生在我一個朋友身上,他要去德國某個大銀行任職,面試五輪都通過,合同樣本也拿到手了,但就是無法入職,因爲銀行的工會投了否決票,原因是——工會希望再招一個女的,而他是男的。

我不是歧視女性、歧視殘疾人。我只信奉一條真理:讓有能力的人來幹。當能力第二,身份第一的時候,所產出的必定不會是一流的作品。如果要真的公平,就用能力說話,而不要去考慮身份。當然,這又是另一個話題了。

數據爲王的時代,庫克也有創新

如果你曾經在網上買過鞋,那麼你的鞋號就已經永久存儲於互聯網上了。我們每天在網上的一舉一動都在爲一個或者多個企業、研究機構提供海量的數據,幫助他們研究我們的行爲,從而量身定製更適合我們的產品。

會不會改善我們的生活不好說,但肯定會讓我們心甘情願掏腰包的。

這些數據是否屬於隱私,對於我們99.998%的人來說,基本無法從法律的角度來界定。而這些數據能給你畫出的畫像,精確程度往往令人驚歎。

還記得2012年那篇報道麼?美國某超市僅僅通過購物記錄就可以測算出一個十幾歲女孩已經懷孕,而天天看着她的父親還渾然不知。超市經理透露,通過25件商品的購買行爲就可以確定一個人是否懷孕,有時甚至還能推算出具體的臨盆之日。你每天去超市購物,爲了佔點小便宜所以用實名積分卡積分,於是你的每一次購物清單就保存在你這個人的名下了,時間稍長,超市就對你的生活了如指掌,這不是科幻故事,而是十年前就已經發生了的現實。

2020年時蘋果推出的頭戴耳機AirPods Max

蘋果自2020年底推出其世上最貴耳機AirPods Max後,半年之內銷量就超過了一百萬。這款耳機售價逼近6000元人民幣,當然要掛蘋果自己的品牌。在這一點上蘋果還是門清的,因爲如果掛了爛牌子Beats就賣不出好價錢。

AirPods Max是蘋果走向AR、VR領域的一步棋。這款耳機內建了頭部動作傳感器,可以捕捉使用者頭部的位置、姿態和角度,從而通過算法旋轉回放的聲場尺寸和聲像,給聽者一種身臨其境的感受。不僅如此,通過聲波反射的計時,還可以計算出聽者的耳道長度。

戴上AirPods Max幾秒鐘,你的頭部相關傳遞函數HRTF(Head Related Transfer Function)就已經被蘋果掌握了。這是一個因人而異的函數,比鞋號更私人。

那麼請問,HRTF算不算隱私的一部分?這個就很難說了。即使算,蘋果也可以辯解這個數據沒有和你個人信息產生關聯,所以也不存在保存、共享甚至轉賣隱私數據的嫌疑了。

要收集這些數據幹什麼呢?猜測,僅僅是猜測:做VR和AR,也就是虛擬現實、增強現實的研究。衆所周知,做這些研究需要海量的用戶數據,需要學習、模仿使用者在各種場景中是如何動頭、如何轉頭的,等等。而用得起VR和AR的人羣,恰好又是用得起AirPods Max的人羣。所以,誰爲這項宏大的科研項目買單呢?當然是那一百萬位用戶了。他們不僅資助了蘋果的研究,還提供了寶貴的使用數據。

如果你之前奇怪爲什麼AirPods Max要賣這麼貴,那麼現在你懂了,因爲如果賣的便宜了,數據的純淨度就不高了。只有肯出錢買AirPods Max的人羣纔是肯出錢享受VR和AR的人羣,所以當然要精準研究他們的HRTF了。

新iOS爲Carplay提供了更新,使你在開車的時候能夠在更多的操作面板上看到蘋果汽車應用的內容。這使得汽車不得不與Carplay共享速度、發動機轉速、轉向等等數據。這讓我們不難聯想到,蘋果研發了好幾年的蘋果汽車。也許,我是說也許:它的自動駕駛需要更多的數據,而這些數據只有通過擴展Carplay才能收集到。

還有其它的數據收集點嗎?讀者們可以舉一反三。總而言之,我們出資幫助研究,蘋果製造出更適合我們的產品然後再賣給我們。這其實,也挺好的。誰說這不是庫克的創新呢?

(本文僅代表作者個人觀點與供職機構無關)