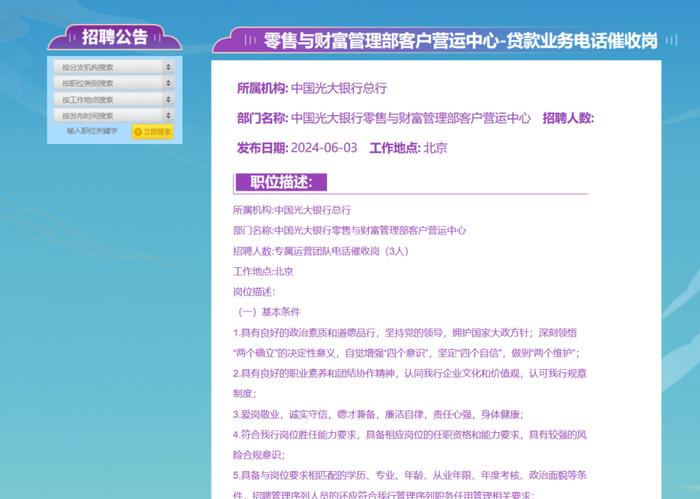

女子買百萬理財損失23萬起訴廣發銀行索賠,法院:銀行未盡到適當性義務應賠

上海王女士在銀行做《風險問卷》被認定爲穩健型,卻購買了高風險理財產品,3年時間裏虧了23.4萬餘元。此後王女士舉報銀行存在違規銷售行爲,並向法院提起訴訟,請求判令銀行賠付其理財損失,並支付相應利息。一審法院認定銀行未盡到適當性義務,應當賠付王女士損失,銀行不服,提起上訴。

12月13日,北京青年報記者從中國裁判文書網獲悉,上海金融法院對該案進行了二審判決,駁回銀行上訴請求,並維持原判。

女子花百萬元購買理財產品虧了23.4萬餘元 舉報銀行存在違規銷售行爲

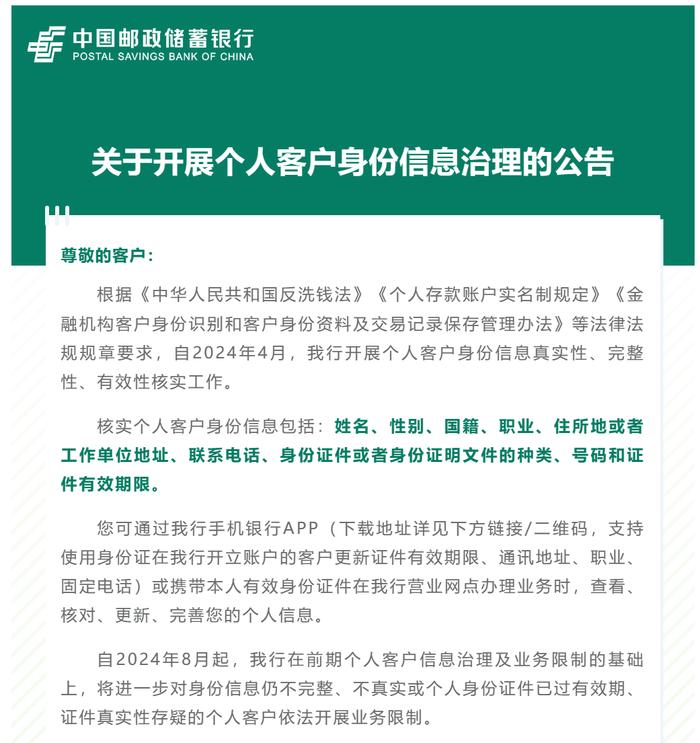

王女士稱,2016年7月,自己在廣發銀行淮海支行開設理財賬戶,並書面填寫《風險問卷》,在銀行出示的該問卷中載明:王女士風險承受能力屬於“穩健型”,適合投資於能權衡保本而亦有若干升值能力的投資工具。

同年10月,王女士在該支行營業場所內,通過理財經理,購買了100萬元的理財產品,並繳納1萬元手續費。可到了2019年產品到期清算時,她發現賬戶虧損23.4萬餘元。並發現該支行在向其銷售理財產品時,並未向銀保監會提交相應“雙錄”材料,存在誤導銷售等情況。隨後王女士向當地銀保監會進行舉報。

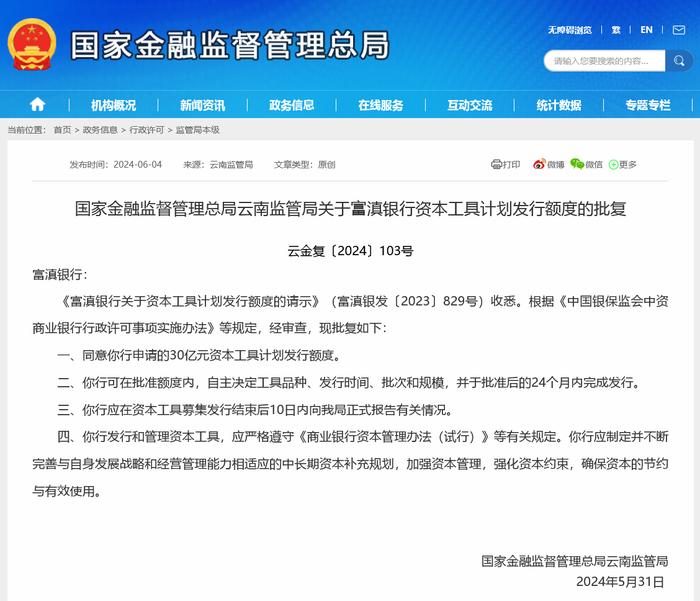

此後,當地銀保監會回覆稱,通過調查,發現該分行未能向銀保監會提供“雙錄”材料。廣發銀行上海分行在該款產品銷售過程中,存在向客戶銷售高於其風險承受能力的代銷產品,目前,已採取相應監管措施。

王女士隨後向法院提起訴訟,要求銀行賠償其理財過程中造成的損失。

銀行稱已盡到提醒義務 女子應自負盈虧

一審審理中,廣發銀行淮海支行表示,負責王女士購買理財產品的理財經理現已離職,據其本人講係爭產品並非代客操作,同時,係爭產品購買當時,監管部門並不要求對購買過程全程錄音錄像,但會對購買高風險或風險等級不匹配的產品進行風險提示,如果客戶堅持購買,還是可以繼續購買,而隨着監管政策愈加嚴格,現在已經無法購買了。另外,王女士購買係爭產品是定期產品,無法提前贖回。

該支行爲證明王女士系自助購買係爭產品,且銀行系統已經履行風險提示義務,向一審法院提交了王女士網銀賬戶登錄記錄、廣發銀行淮海支行自助體驗區電腦IP信息、理財經理辦公室電腦IP信息,欲證明係爭產品購買時,王女士登錄的電腦系廣發銀行淮海支行自助體驗區的電腦終端,而非在理財經理辦公室,使用理財經理的辦公電腦購買。

同時該支行向法院提交了王女士風險測評記錄、購買代銷理財產品記錄,欲證明王女士在購買該案係爭產品(C級、高風險)後,又陸續購入兩款中高風險理財產品;並表示,2017年8月4日,王女士再次接受了風險等級評估,屬於進取型投資者,由此可見王女士最初填報的穩健型《風險問卷》帶有主觀色彩,不能客觀全面地反映王女士的真實風險承受能力和等級。

另外,該支行還提交了一份同類產品購買過程操作演示(取自2021年廣發銀行手機銀行APP),欲證明廣發銀行系統在客戶購買理財產品時,會對高風險產品進行提示,如客戶風險承受能力等級低於產品風險等級,系統會進行風險提示,廣發銀行淮海支行已經進行了風險的提示告知。

並提供了王女士賬戶網銀操作日誌,欲證明王女士購買係爭產品過程中,多次查看風險等級,系統已經提示產品風險等級超過其本人測評等級,但王女士仍堅持購買,該支行認爲,王女士應自負盈虧。

對於銀行提交的證據,王女士表示,對上述證據真實性均不予確認,廣發銀行淮海支行也沒有演示原件,即便上述證據是真實的,但相關數據均儲存在廣發銀行淮海支行處,不能排除後臺修改過的可能性。

王女士表示,自己只在2016年7月15日做過一次《風險問卷》,且後續只購買過一次最低風險的債券類產品,其餘均是申購而非認購成功;所謂同類產品購買過程操作演示,形成時間是2021年,根本無法證明產品購買當時的操作流程。

一審法院:銀行銷售產品風險高於客戶承受能力 未盡到適當性義務

一審法院經審理認爲,根據王女士在2016年7月15日所做《風險問卷》,其在購買係爭產品時的風險承受能力屬於穩健型,且從王女士廣發銀行賬戶項下購買代銷理財產品的歷史記錄來看,其自2016年7月15日開設賬戶至購買該案係爭產品期間,購買的也多是中低風險等級的理財產品,與其2016年7月15日所做《風險問卷》反映的風險承受能力等級相匹配;而該案係爭產品在廣發銀行內部的系統評級爲C級(高風險類型),王女士在該案項下不屬於具備豐富理財投資經驗和相當風險承受能力的適當投資者。

同時,在銀保監會出具給王女士的《答覆書》中,也已認定“廣發銀行上海分行在該款產品銷售過程中,存在向客戶銷售高於其風險承受能力的代銷產品”。以上事實足以證明廣發銀行淮海支行存在向客戶銷售高於其風險承受能力的代銷產品的情況,顯然未盡適當性義務。

另外,法院認爲,廣發銀行淮海支行未盡適當性義務,以致王女士盲目購買了與其風險等級嚴重不匹配的產品,廣發銀行淮海支行存在明顯過錯,此等過錯與王女士所受理財損失之間具有直接因果關係,廣發銀行淮海支行應承擔相應的損失賠償責任。廣發銀行淮海支行未能舉證證明已提前向王女士充分履行了風險告知及說明義務,或存在王女士在《風險問卷》中故意作虛假陳述、隱瞞事實等減輕、免除責任的情形,故廣發銀行淮海支行應就王女士的損失承擔全部賠償責任。

法院指出,根據廣發銀行淮海支行自述,該案係爭產品爲定期產品,到期之前無法贖回,故即便王女士主觀上有及時止損的意願,客觀上也無法實施,王女士對損失擴大部分(若有)亦不存在任何過錯。

銀行上訴遭法院駁回並維持原判

據此,一審法院認爲廣發銀行淮海支行應賠償王女士資金損失23.4萬餘元並賠償相應利息損失。

而後,廣發銀行淮海支行不服,向上海金融法院提起上訴。

該支行再次強調,王女士在購買案涉產品過程中,廣發銀行淮海支行已經進行了充分的風險提示。廣發銀行淮海支行的網銀日誌顯示王女士在購買案涉產品過程中多次查看風險測評等級。根據一般生活經驗及廣發銀行淮海支行提供的類似產品購買流程演示,實質系銀行系統提示風險等級不匹配的提示,廣發銀行淮海支行已盡風險提示義務,王女士是在銀行系統提示風險後仍堅持購買,應自負虧損。同時表示理財經理稱未向王女士進行任何營銷行爲,王女士系自行購買產品,應對其自主購買行爲負責。

二審中,雙方當事人均未向法院提交新證據。

上海金融法院認爲,一審法院認定廣發銀行淮海支行未將適當的產品銷售給適當的金融消費者,違反了金融機構應盡的投資者適當性義務,並無不當。

另外根據該案已查明的事實,王女士購買案涉理財產品的行爲發生在廣發銀行淮海支行的營業場所內。雖然雙方對於到底是通過銀行工作人員的電腦還是自助體驗區的電腦進行了操作各執一詞,但法院認爲,無論是在何種設備上進行操作,均不能免除廣發銀行淮海支行的風險提示和告知說明義務,尤其是針對該案中廣發銀行淮海支行超出王女士的風險承受能力銷售理財產品的情況,上述風險提示及明確說明義務更加重要。

現廣發銀行淮海支行僅提交了王女士的網銀日誌以及廣發銀行淮海支行代銷的其他同類理財產品的操作演示過程,試圖證明王女士知曉案涉理財產品的風險等級,且系統已提示其風險承受能力低於產品風險等級,但其仍堅持購買。

對此法院認爲,由於廣發銀行淮海支行未對銷售過程進行錄音錄像,也未針對案涉理財產品的線上購買操作流程進行過存證,故即便廣發銀行淮海支行所稱屬實,網銀日誌系王女士本人操作所形成,也至多能證明王女士在購買過程中有查看了解案涉理財產品風險等級的情況。由於廣發銀行淮海支行提交的理財產品銷售操作演示過程,是與該案所涉理財產品也並非同一產品,且系取自其2021年的手機銀行APP,與王女士於2016購買該案理財產品的時間已相距超過5年,故無法認定其證明效力,對廣發銀行淮海支行關於當時已對王女士進行過明確提示,王女士是在明確知曉產品風險且已被告知將要購買的產品風險等級高於自己風險承受能力的情況下,自主堅持作出的購買決策的上訴主張,法院亦無法支持。

法院認爲,廣發銀行淮海支行未能舉證證明其履行了法定義務,應當承擔不利的後果。最終駁回其上訴請求,維持原判。

(北京青年報記者 王浩雄)