李迅雷:從“土地財政”轉向“股權財政”,2023年中國經濟應對之策

原標題:李迅雷:從“土地財政”轉向“股權財政”,2023年中國經濟應對之策

我們面臨的最大問題是支出是剛性的,支出還會不斷增加。我的建議是從土地財政轉到股權財政。

全球經濟爲何疲弱

當前的全球經濟,跟2019年之前差不多,當時沒有疫情,全球經濟在往下走,2019年中國出口也接近零增長。三年疫情,中國出口反而好了,因爲全球供應鏈出現問題了。現在全球產業鏈、供應鏈基本恢復了,但是之前的需求不足問題依然存在。

2019年時我曾判斷,全球經濟可能要步入一個低增長、高振盪的時代,因爲長期和平帶來的深層次結構性問題始終得不到解決。從歷史來看,解決結構性問題往往是通過戰爭,這對人類是一場災難。

即便在沒有戰爭的情況下,我們同樣也面臨諸多壓力。

第一,人與自然的關係趨於緊張。我們處在歷史上人口數量最多的時代,雖然中國人口已經負增長,但全球人口還會高歌猛進,非洲、印度以及阿拉伯國家還會持續增長。二戰結束時,全球人口是25億人,現在超過80億人。當人類擴張,其他物種被動收縮,人與自然的關係就比較緊張,我們現在遇到的病毒恐怕也跟這個趨勢有關係。按照世界自然基金會的統計,過去50年,70%的生物滅絕了,還有100多萬種生物面臨滅絕。病毒需要尋找新的宿主,疫情也許跟人的過度擴張有關係。

第二,國與國關係緊張,俄烏衝突,中美貿易、科技、金融等領域的摩擦加劇,給全球經濟帶來了不確定性以及緊張感。同時,我們也面臨着外需下行的壓力。

第三,長期和平導致全球貧富差距擴大,當少數人收入佔比越來越高,大部分人可能就選擇了內卷或躺平,所以社會矛盾也在加劇。

這些問題對於經濟的影響可能是比較長期的。從二戰結束到現在已經77年,一戰與二戰的間隔時間只有21年,我們之所以能夠維持這麼長期的和平,是因爲在信息社會,信息高度對稱,大家認爲戰爭的代價太大了。但是沒有戰爭,一些結構性問題仍然存在,還有人口過度膨脹及超老齡化問題等都是人類歷史上沒有遇到過的。又如,30年前,中國GDP佔全球份額只有2%,現在佔到全球的18.5%;1992年時,歐盟GDP佔全球份額是33.4%,現在下降到17.8%,低於中國。這些變化勢必對全球模式帶來衝擊,全球需要一個再平衡。

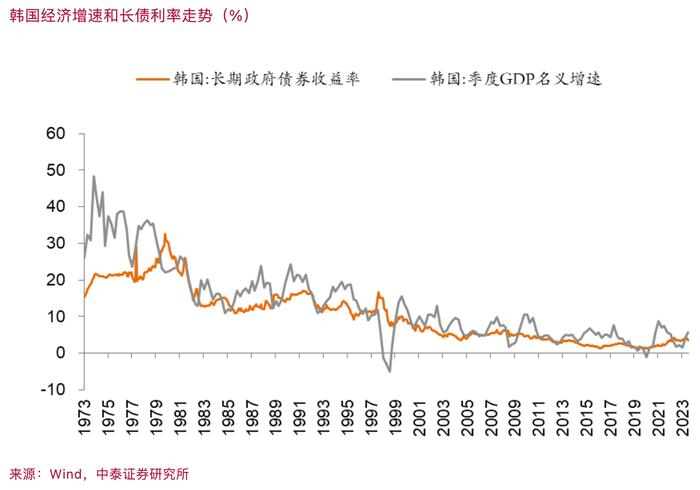

2010年之前,中國的崛起和發展是非常順暢的。全球每個階段都有一個引領者,比如二戰之後是美國,上世紀80年代是日本。上世紀90年以來,“亞洲四小龍”、東南亞、日本對美均出現出口份額的下降,唯有中國是上升的。

我們一直在批判日本有很多政策失誤,導致了失去的20年。我認爲不僅因爲日本政策失誤,也有中國崛起的重要因素。當一個國家佔全球份額太高的時候,就會受到阻力。有一張照片,是1987年美國三位共和黨議員在國會大廈前,用錘子砸碎東芝收音機。所以,只要一個國家在全球搶佔的份額太大,都會引發衝突。當中國經濟開始放緩的時候,誰又會崛起呢?我覺得目前還沒有,所以中國還有機會。

到目前爲止,印度GDP只有中國的1/5,印度人口已經超過中國。30年前,印度人均GDP是超過中國的,爲什麼印度崛起如此之難?跟文化有關,比如印度女性就業率非常低。印度總人口超過中國,但印度勞動力數量只有4.7億人,中國是7.9億人。這樣的經濟結構與勞動力格局下,中國低端製造業可能會向海外轉移,但中國製造業優勢依然存在。

中國經濟長期壓力是內需,短期壓力是外需

目前中國經濟仍受到美國經濟的影響,美聯儲還會繼續加息。美國通脹何時會回落?短期內還是有難度。爲什麼美國利率在不斷提高的情況下,通脹依然那麼堅挺,失業率仍在創新低?

如果把時間拉長,我相信美國通脹肯定會回落。如果把美國就業人口數據和勞動參與率數據進行比對,會發現迄今還沒有恢復到疫情前的水平,如勞動參與率已經明顯下降了。

我的判斷是,美國應該會在今年結束加息週期,至於下半年還會不會加不好說,要看2月份通脹數據。在如此快速的加息過程中,美國經濟、金融市場都會受到影響,一個國家不可能持續加息而經濟依然堅挺。

一旦美聯儲終止加息,我們貨幣政策寬鬆的空間就會被打開,我們也沒有必要對全球經濟下行過於擔憂,各國經濟都有一定韌性。

中國經濟的長期壓力還是在於內需,短期壓力是外需。短期壓力在疫情之前已經有過了,只不過疫情基本結束以後,問題會更多顯現出來。

內需是一個長期問題。中央經濟工作會議提到,要把恢復消費和擴大消費放到優先位置。拉動消費的基礎,是居民收入的增長。中國居民的消費水平(最終消費佔GDP比重),跟發達國家以及其他發展中國家比,都處在一個相對低的位置。這有文化傳統的因素,如中國人喜歡儲蓄,也有自身的結構性因素,比如居民可支配收入增長幅度低於名義GDP增長幅度、收入結構偏差等。但與之對應的是,我們的投資率提高了,我們通過招商引資、投資拉動的模式來獲得經濟增長。中國拉動GDP的三駕馬車中,資本形成佔比是全球平均水平的兩倍以上。這樣的模式有它的合理性和優勢,但到了外需不足時,轉型緊迫性就會提高。這種長期形成的經濟增長模式下,經濟轉型還需要很長的時間,恐怕5年時間是不夠的,徹底轉型需要10年以上的時間。

另一方面,我們面臨的挑戰是老齡化加速。德國、日本、中國三個國家相比,老齡化最平緩的是德國,從深度老齡化到超老齡化用了36年時間;其次是日本,用了12年;再次是中國,大概只需要9年。到2030年,中國將進入超老齡化社會,這對投資拉動模式會帶來較大挑戰,經濟轉型壓力會加大,我們需要有大量的“補缺口”。中國經濟過去的增長方式,若用圍棋比喻:已經下了很多先手棋,但補手棋還是比較少。隨着老齡化加速,我們要把養老缺口補上,財政投入會非常大,債務擴張速度會非常快。西方國家基本屬於未老先富,我們是未富先老,宏觀槓桿水平已經達到發達國家的平均水平可能還多一點。所以,今後我們面臨的挑戰會非常大,這需要我們從理念、政策上考慮可能的舉債模式。

房地產曾長期作爲經濟增長的主動力,現在可能會一定程度拖累經濟增長。基建投資可以彌補一定的房地產下滑帶來的缺口,但不能夠完全彌補。我們用房地產加基建投資佔GDP的比重,來衡量其對經濟增長的貢獻有多大,會發現在2017年已經出現了拐點,即便用再多的基建來拉動經濟,還是彌補不了房地產投資下行的速度。同樣道理,中國城鎮化進程還有很大的空間,但同時也要看到,隨着老齡化加速,若年輕化率乘以城鎮化率,其變化曲線在2017年也出現了下行的拐點。所以,未來政策因素會對穩增長起到更大的作用,但政策通常只能讓斜率變得平緩,卻不能逆轉趨勢。

2023年中國經濟政策如何應對

隨着外需的走弱,我們需要花更大的力氣來彌補外需下行對穩增長帶來的壓力。未來經濟對政策的依賴度會進一步提高。

2023年,我認爲通脹壓力並不大,但就業壓力可能會比較大。每當出口增速接近於零時,就業壓力就會上升。今年又是中國高校畢業生人數創新高的一年,到年中尤其是7月份,年輕人就業壓力會凸顯。

對經濟有利的方面是疫情防控優化之後,經濟恢復速度是超預期的。去年12月時,大部分人都估計今年一季度GDP會負增長,現在我預計可能有3%以上的增速。

當然,長期消費內生動力還是不足,內生動力不足來自收入增速偏緩,同時收入佔GDP比重偏低。這是一個長期問題,短期很難得到解決。這也是爲什麼中國每次經濟下行,政策上都要穩增長。但穩增長都是靠逆週期政策,逆週期政策主要靠投資拉動。即消費作爲發展經濟的基礎性作用,在經濟下行壓力下,屢屢被投資替代。爲此,我們在逆週期推動經濟穩增長的同時,還要推進改革,包括培養消費動力和消費熱點等。過去拉動經濟增長,一個靠房子,一個靠車子,當傳統汽車走下坡路的時候又出來新能源汽車,但需要清醒認識到,汽車需求還是有限的。

總體來看,我們面臨的壓力還是比較大。2023年,GDP增速有望在5%以上,但還需要很多政策支持。當外需走弱時,內需必須通過政策來加力。

過去我們擴內需主要是拉動投資,現在擴內需要到消費層面,這也需要政策配套和支持。一方面,財政政策提出了要“加力提效”,這方面空間應該會比較大。過去,地方政府專項債規模保持比較高的水平,但地方政府償債壓力已經非常大了,能不能中央財政也加把力呢?中央財政債務餘額佔GDP比重只有20%左右,美國聯邦政府槓桿率是130%左右,日本政府是250%左右,我們中央政府的舉債空間很大,我的建議就是發特別國債。我覺得,政策工具很多,看怎麼用,要不要用。

中國經濟要轉型,要靠消費來拉動,但是投資還是起到關鍵的作用,讓消費在經濟發展中起基礎作用,需要持續推進改革;但在外需下行壓力較大的情況下,還得讓投資起關鍵性作用。其中,政策性銀行在運用新的融資工具方面可以發揮更大的作用。

我們面臨的最大問題是支出是剛性的,支出還會不斷增加。過去中國經濟增長非常快,跟土地財政以及土地增值密切相關,隨着房地產長週期回落,土地財政貢獻會減少,需要有新的來源。我的建議是從土地財政轉到股權財政。

國有企業總資產超過300萬億元,如果資產回報率能夠增長一個點,則對財政的貢獻就是3萬億元,足以彌補土地財政收入的下降。

2022年5月,國資委推出關於提高央企控股上市公司質量工作的方案,制定了到2024年的全面驗收評價,方案有股權激勵、ESG考覈等,有利於提升央企的估值水平。如果繼續推進混合所有制改革,以及併購重組等資本運作,引進戰略投資者如民營企業來參與等,則國有股權的流動性和估值水平都有望進一步提升。

證監會主席易會滿在去年金融街論壇上講到,要探索建立中國特色的估值體系。我們什麼資產被低估了?即便沒有被低估,是不是可以通過併購重組、完善公司治理來提升估值水平?這跟土地增值邏輯是一樣的。所以,這方面股權財政大有可爲。

貨幣政策上,我判斷,穩健寬鬆的總基調不會變,但會採取結構性貨幣政策來達到“精準有力”的效果,同時降準降息空間依然存在,因爲中國跟美國不一樣,我們面臨的通脹壓力並不大。中國製造業增加值在全球份額是30%,人口在全球比重是17.5%,有大量產能供給國內。如果出口份額下降,則供大於需,價格自然上不去。故關鍵還在於拉動內需來促消費,通過促消費來帶動就業。因此,無論是積極的財政政策還是穩健的貨幣政策,在穩增長方面,力度可以更大,不用懼怕通脹。

(作者系中泰證券首席經濟學家)

第一財經獲授權轉載自微信公衆號“lixunlei0722”。