專家稱可再生能源補貼支出低於預期,受補貼覈查等因素影響

可再生能源電價附加收入安排的支出低於預期。

2022年是實質性解決可再生能源拖欠困局的重要一年。成效如何,企業及投資界一直保持高度關注。

受國務院委託,財政部3月5日提請十四屆全國人大一次會議審查《關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算草案的報告》(下稱“預算報告”)。根據新華社公佈的預算報告(摘要),其中涉及2022年可再生能源電價附加收入安排的支出內容,引發能源業界的熱議。

中國新能源電力投融資聯盟祕書長彭澎對第一財經記者表示,可再生能源電價附加收入安排的支出低於預期,基本可以確定是可再生能源企業的補貼發放不及預期。

根據財政部、國家發展改革委、國家能源局聯合印發《可再生能源發展基金徵收使用管理暫行辦法》,可再生能源電價附加在除西藏自治區以外的全國範圍內,對各省、自治區、直轄市扣除農業生產用電(含農業排灌用電)後的銷售電量徵收,用於以下補助:

一是電網企業按照國務院價格主管部門確定的上網電價,或者根據《中華人民共和國可再生能源法》有關規定通過招標等競爭性方式確定的上網電價,收購可再生能源電量所發生的費用高於按照常規能源發電平均上網電價計算所發生費用之間的差額;

二是執行當地分類銷售電價,且由國家投資或者補貼建設的公共可再生能源獨立電力系統,其合理的運行和管理費用超出銷售電價的部分;

三是電網企業爲收購可再生能源電量而支付的合理的接網費用以及其他合理的相關費用,不能通過銷售電價回收的部分。

彭澎表示,後兩項在可再生能源電價附加收入安排的支出中佔比相當小,受影響的主要是第一項,即對可再生能源發電上網電價進行補貼的部分。

近幾年來,可再生能源補貼的拖欠,導致很多可再生能源企業陷入現金流枯竭的危險境地,特別是民營企業處境艱難,部分風電、光伏發電項目因沒有足夠的現金流償還貸款,出現了違約現象。一些金融機構因此收緊風電、光伏行業的信貸規模,進一步加劇了可再生能源行業的系統性風險。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對第一財經表示,今年的補貼發放不及預期可能存在以下三方面原因:一是可再生能源存量補貼項目的發電小時數降低了;二是可再生能源嚴格覈查導致發放進度放緩,以及廢止了部分不合規項目的補貼資格;三是補貼資金仍然存在缺口所以不得不收緊發放。

一位熟悉財政系統的行業人士表示,目前公佈的預算情況較爲粗略,不過從現有的情況來看,整體預算收入跟預算相差不大,但支出明顯下滑,所以大概率來說是支出端的問題,而不是因爲收入少了不夠用。具體還要視更詳細的預算表判斷。

根據2020年財政部、國家發改委、國家能源局聯合發佈的關於《關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》有關事項的補充通知,納入可再生能源發電補貼清單範圍的項目,全生命週期補貼電量內所發電量,按照上網電價給予補貼。

在未超過項目全生命週期合理利用小時數時,按可再生能源發電項目當年實際發電量給予補貼。風電、光伏發電項目自併網之日起滿20年後,生物質發電項目自併網之日起滿15年後,無論項目是否達到全生命週期補貼電量,不再享受中央財政補貼資金。

林伯強表示,當前絕大多數項目都沒有達到併網20年或全生命週期合理利用小時數的臨界條件,因此可再生能源企業獲得的補貼金額和實際發電量存在直接關係。在新能源裝機和併網大規模躍升的背景下,若消納能力不足,則部分補貼項目的實際發電量可能出現下降。

根據全國新能源消納監測預警中心發佈的數據,2022年全國風電的利用率爲96.8%,比上年下降了0.1個百分點;光伏的利用率爲98.3%,比上年上升了0.3個百分點。棄風最嚴重的地區爲蒙東,全年風電利用率僅有90%,其次爲青海、蒙西、甘肅,風電利用率均低於95%。棄光最嚴重的省份爲西藏,光伏利用率僅有80%,其次爲青海,光伏利用率爲91.1%。

第二個原因是可再生能源補貼迎來嚴格覈查。彭澎認爲,這是導致可再生能源補貼發放不及預期的主要原因,“覈查導致很多電站補貼沒發,不是不發了,而是需要甄別。”

去年10月,信用中國網站發佈《第一批可再生能源發電補貼覈查確認的合規項目清單的公告》稱,今年3月起在全國範圍內開展可再生能源發電補貼自查覈查工作,覈查從六個方面展開,包括合規性、規模、電量、電價、補貼資金和環保等。第一批經覈查確認的合規項目共計7344個。

多位接受採訪的業界人士認爲,本次國補覈查直擊行業痛點,重點核查存量風電、光伏項目,部分可再生能源企業將受到衝擊。本次覈查也被業界視爲可再生能源歷史欠賬即將陸續補齊的信號。畢竟,“摸清家底”是撫平賬目的第一步。

覈查之下,因結果有疑導致項目被移出補貼清單、退回補貼資金的案例時有發生。

上市公司江南化工今年2月下旬發佈公告稱,公司位於內蒙古的一光伏電站被認定爲存在未納入規模管理、備案文件失效問題,該項目被移出補貼清單,退回已申領的補貼資金近1.7億元。同時,截至2022年年底該電站尚未收回的近2億元應收電費補貼可能存在無法收回的風險。

無獨有偶,上市公司太極實業去年8月也曾發佈公告稱,子公司位於內蒙古的5個集中式光伏電站項目被主管部門要求廢止批覆上網電價。同年10月,太極實業更新此事進展,超過4億元電價補貼被要求繳回。

另一方面,許多公司經覈查合格後,順利拿到了大額可再生能源補貼資金。某大型電力央企內部管理人士此前告訴第一財經記者,2022年企業收到兩筆歷史可再生能源補貼欠款和一筆常規可再生能源補貼資金,顯著高於往年拿到的補貼金額,及時緩解了財務負擔。另據第一財經記者梳理發現,多家上市公司發佈的年報中也提及,2022年可再生能源補貼“加速收回”。

林伯強表示,儘管2022年的可再生能源補貼發放低於預期,但背後的成因複雜,且存在受補貼覈查影響的現實原因 ,業界可繼續觀望後續推進力度。應該注意的是,補貼涉及到的對象僅是2021年前納入補貼清單的存量項目,與新建項目無關,因此它絕不意味着可再生能源發展的放緩,市場對此應有充分的信心。

前述預算報告提到,2023年,完善綠色低碳財稅支持政策,協同推進降碳、減污、擴綠、增長。支持加快發展方式綠色轉型。落實財政支持碳達峯碳中和工作的意見。支持可再生能源發展,推動能源結構進一步優化。

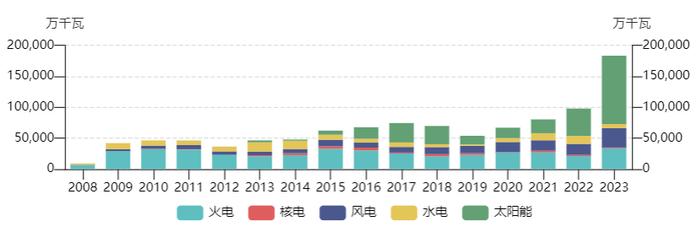

國家能源局數據顯示,2022年,全國可再生能源新增裝機1.52億千瓦,佔全國新增發電裝機的76.2%,成爲我國電力新增裝機的主體。截至2022年底,我國可再生能源裝機達到12.13億千瓦,歷史性地超過了全國煤電裝機。

責任編輯:劉萬里 SF014