5·15投保|合同無效?如何識別剛兌條款?聽金融法院法官講

在投資理財這件事上,我們每個人在成爲金融消費者或投資者的個體時,都希望如期順利收回本息。但是簽訂具有剛性兌付(即剛兌)性質的條款或協議,事實上並不能實現完全規避風險,甚至還有可能在法庭上成爲某些金融機構“合同無效”的抗辯,這可能是許多投資者所不知道的。

在這種情況下,個人金融消費者或是投資者,該如何有效維護自身合法權益?5月15日,北京金融法院於全國投資者保護宣傳日當天發佈了金融投資者保護(十大)典型案例。其中一則由北京金融法院審理、關於“剛性兌付條款的識別及對合同效力的認定”的委託理財合同糾紛案就引起了廣泛關注。

對於個人金融消費者或是投資者而言,如何有效識別合同中有剛兌嫌疑的條款,並明確認定自己簽署投資理財合同的法律效力,是具有挑戰性的。

因此,通過本次涉投資者保護“十大典型案例”的披露,北京金融法院也希望傳遞這樣一條信息——即司法實踐中會嚴格審慎依法認定保底或剛兌條款;而對於不存在合同無效的情形的,金融產品的發行人或管理人仍然要依約承擔相應的責任。

北京金融法院還特別強調,作爲金融消費者或投資者,特別是個人,應當充分認識到投資有風險,盲目簽訂具有剛兌性質的條款或協議,並不能實現完全規避風險的目的,應當謹慎對待投資和締約。

新京報貝殼財經記者黃鑫宇 攝

轉讓協議條款出現剛兌情形,百萬理財合同“打水漂”?

回溯這則案情,最早始於張某個人六年前的一次投資理財。

他在2017年1月25日時認購了100萬元由某投資管理公司管理的A基金的基金份額;基金預計總存續期限爲四年,前一年爲“投資期”,後三年爲項目投資的“退出期”。

按照《基金合同》約定,轉讓基金出資應向基金管理人提出書面申請,且符合相應條件,同等條件下基金管理人有權自行或指定第三方優先受讓。除了基金持有的相關協議外,2017年1月25日同日,這家投資管理公司(作爲甲方)又與張某(作爲乙方)簽訂另一份《轉讓協議》。

而恰恰就是這份《轉讓協議》的條款,成爲日後雙方在法庭上爭辯的關鍵。

《轉讓協議》約定,張某可在“(某投資管理公司管理的A基金)所投企業,未在基金成立之日起三年內完成A股或被公開市場掛牌或被A股上市公司收購”的情況下,選擇是否將其持有的基金收益權轉讓給某投資管理公司。

由於A基金投向的公司未能在基金成立日起三年內完成A股或被公開市場掛牌或被A股上市公司收購,張某書面申請某投資管理公司受讓其持有的基金收益權,但某投資管理公司未依約受讓這100萬元的認購份額。於是張某一紙訴狀,將某投資公司告上法庭。

值得關注的是,在這份《轉讓協議》中出現了承諾本金不受損失或者承諾最低收益的剛兌情形。因此,某投資管理公司據此條款在法庭上抗辯,認爲“合同無效,(其)無須承擔受讓義務”。

注意!部分條款存在模糊性

爲何一條當初看似“保護”張某投資收益的條款,卻反被該金融產品的管理人用來“保護”自身?

事實上,無論是司法領域的《九民紀要》(即(第九次)《全國法院民商事審判工作會議紀要》簡稱)或是金融監管部門出臺的《資管新規》(即《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》簡稱)對保底或者剛兌條款無效都有過明確規定。

據北京金融法院介紹,在實踐中,認定保底或者剛兌條款無效的前提,首先需要識別是否存在保底或者剛兌條款。

上述案情中,從《轉讓協議》的簽訂主體以及目的來看,北京金融法院的法官表示,與剛兌具有相似性。因此也就出現了某投資管理公司的“當庭抗辯”。

但是通過對《轉讓協議》約定的轉讓條件進行分析,北京金融法院的法官認爲:本案涉協議約定張某可選擇轉讓基金收益權的前提是“所投企業未在基金成立之日起三年內完成A股或被公開市場掛牌或被A股上市公司收購”。張某這一條“選擇權”與該基金是否盈利並無關聯。

彼時A基金處於封閉期,基金所投企業後續仍有上市掛牌或被上市公司收購的可能,基金將來是否盈利尚不能確定,基金投資者如果對基金盈利持正面預期可以選擇繼續持有收益權,不選擇轉讓收益權。因此,《轉讓協議》不違反基金管理人不得向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益的規定,並且《轉讓協議》亦不存在其他導致無效的情形,某投資管理公司應當依約履行義務。

最終,法院判決支持張某要求履行轉讓協議的請求,按此前雙方合同規定的轉讓價格,某投資管理公司向張某支付轉讓價款合計118萬元。

在回溯本案的典型意義時,北京金融法院也指出,部分資管產品的發行人或者管理人,基於產品發售需求,會通過各種方式對資管產品的投資風險做出一定的商業安排,其中既有“保本保息”條款內容,也有符合法律規定和商業邏輯的轉讓或回購交易安排,有部分條款存在模糊性。

具有剛兌或保底性質的協議,主要有四類表現形式

在當前打破剛兌成爲司法實踐共識和監管重點的情況下,“賣者盡責、買者自負”已經成爲一項基本投資理財原則。但是對於個人金融消費者或是投資者而言,如何有效識別合同中有剛兌嫌疑的條款,並明確認定自己簽署投資理財合同的法律效力,是具有挑戰性的。

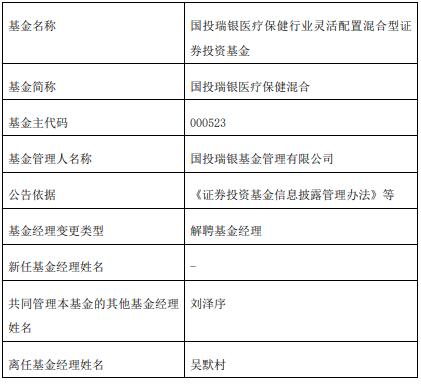

就各類投資理財合同條款設定而言,其中出現具有剛兌嫌疑內容的可能性,並不是少數案例。例如在“十大案例”另一則某基金管理公司與湯某等委託理財合同糾紛案中,記者注意到,某基金管理公司在《申購確認書》等文件中多次使用“起息”“付息”“分配本金”等相關詞語表述,北京金融法院的法官對此認爲,其存在誤導投資者該私募基金可以剛兌的嫌疑。

在中國裁判文書網2022年9月29公開發布的一起某投資控股(北京)有限公司與劉某合同糾紛二審民事判決書的法院具體論述中,記者也看到,以私募基金爲例,具有剛兌或保底性質的協議,主要有四類表現形式:

一是保本保收益承諾,即在基金合同中向投資人直接作出保證本金不受損失的承諾;二是基金份額回購或轉讓,即投資者與受讓方約定將來發生虧損時受讓方按照原投資本金和承諾收益履行回購,具備“對賭協議”的特徵;三是差額補足,即在預期目標與實際獲得投資回報之間的差額部分,設定一定的差額補足義務;四是保證,即由保證人承擔代爲履行本金虧損的部分或承擔連帶責任。

截至5月16日,記者以“剛性兌付”“投資”“合同”“無效”爲關鍵詞,在中國裁判文書網上共檢索到175篇相關文書,其中判決書爲162篇。記者逐條查看這162篇一審或二審的判決書發現,其中137篇的原告或上訴人繫個人。

北京金融法院黨組成員、副院長李豔紅也坦言,當前該院受理的涉投資者保護案件中,金融機構未盡適當性義務,損害投資者權益的行爲佔有一定數量。

5月15日北京金融法院新聞通報會披露的數據顯示,截至2022年底,中國註冊股民數量達到2.2億,佔總人口的15%,股票市場規模和債券市場規模已位居全球第二。另據銀保監會2022年3·15專場新聞發佈會介紹,彼時我國金融消費者數量已達十幾億。

“金融消費者、投資者是金融市場的主要資金供給者,其權益保護不僅事關投資信心,也關乎國家金融安全。因信息嚴重不對稱、認識能力侷限等現實因素,金融消費者和中小投資者權益極易受到侵犯。”李豔紅在新聞通報會現場說道。

北京金融法院對此表示,該院自建院以來始終高度重視投資者保護工作,牢固樹立傾斜保護金融消費者和中小投資者理念,在審判機制建設、司法能力提升、訴訟服務和司法職能延伸等方面共同發力,通過不斷提升司法能力,以公正高效的審判保護投資者合法權益。

因此通過本次涉投資者保護“十大典型案例”的披露,北京金融法院也希望向金融機構、數量衆多的金融消費者與中小投資者傳遞這樣一條信息——即司法實踐中會嚴格審慎依法認定保底或剛兌條款;而對於不存在合同無效的情形的,金融產品的發行人或管理人仍然要依約承擔相應的責任。

此外,對於金融消費者或投資者,特別是個人,北京金融法院也特別強調,應當充分認識到投資有風險,盲目簽訂具有剛兌性質的條款或協議,並不能實現完全規避風險的目的,應當謹慎對待投資和締約。

新京報貝殼財經記者 黃鑫宇 編輯 陳莉 校對 柳寶慶