離職後被前東家 “反向討薪”71萬 銀行薪酬追索機制正在完善

作者: 王方然

[ 根據今年3月銀保監會信息,截至3月,95%以上銀保機構已制定並實施了績效薪酬延期支付和追索扣回制度。 ]

到手的工資可能不一定是自己的?近期關於銀行“反向討薪”的話題引起社會廣泛關注。

日前,中國裁判文書網披露的一份民事二審判決書顯示,哈爾濱銀行天津分行向其濱海新區支行原行長鄭某提起訴訟及上訴,要求返還2013~2016年的績效薪酬共計70.67萬元。上述要求最終被法院駁回。

“反向討薪”背後反映的是銀行績效薪酬追索扣回機制正在發揮作用。據第一財經記者不完全統計,招商銀行、渤海銀行、九江銀行等多家銀行已在最新年報中披露銀行績效薪酬追索扣回金額,其中招商銀行2022年追索扣回金額高達5824萬。

此外在各大行2022年年報中,半數以上涉及追索扣回、延期支付績效薪酬相關表述。有業內人士指出,隨着追索扣回機制進一步完善,未來“退薪”、“反向討薪”等方式將成爲約束金融機構高管及關鍵崗位人員的“利器”,銀行內部將形成激勵與約束並重,薪酬激勵與業績風險相匹配的環境。

離職後被前東家“討薪”

從判決書的種種細節可還原這起離奇案件的始末。

2010年10月,鄭某入職哈爾濱銀行天津分行,此後成爲該行濱海新區支行行長。

在2017年,鄭某似乎與老東家迎來“七年之癢”,當年11月,哈爾濱銀行天津分行作出《關於對鄭某、王XX的處理決定》,決定免去鄭某濱海新區支行行長職務,職級暫定技術序列15級,離崗清收,調入分行資產清收中心工作,離崗清收期限爲半年,到期後分行將視清收開展情況、挽回損失情況確定下一步處理措施。在其“責任認定”部分中列舉了鄭某作爲支行行長管理不善給銀行造成的損失,包括“支行存量授信業務普遍存在貸前調查不到位”“評估報告虛假”“貸後管理未盡職”等方面。

此後,該行認爲鄭某擔任離崗清收崗位後無清收成效,又自2020年11月~2021年6月持續曠工,該行遂對其作出開除決定,並對2013年至2016年已發放績效薪酬進行100%追索,合計706668.42元。

而鄭某的說法則與銀行方有多處出入。鄭某稱自己不存在違規行爲,沒有收到過2013~2016年度績效工資。雙方的勞動合同已於2020年10月到期解除,公司在勞動合同解除八個月後才通知自己被開除是缺乏事實和法律依據的。

另外,鄭某稱《哈爾濱銀行績效薪酬延期支付及薪酬追索扣回管理辦法》制定在其離職後,對自己不產生約束力。

具有戲劇性的是,《哈爾濱銀行績效薪酬延期支付及薪酬追索扣回管理辦法》是在2020年11月17日印發,如按照哈爾濱銀行天津分行主張的開除時間(2021年6月)來看則是在管理辦法生效時間內,如按照鄭某主張的2020年10月到期解除勞動合同,則其離職時間早於該管理辦法生效。

雖然雙方各執一詞,部分細節深陷“羅生門”,但二審時法院最終判決駁回上訴、維持原判。

二審法院稱,在雙方終止勞動關係後,哈爾濱銀行天津分行以《哈爾濱銀行績效薪酬延期支付及薪酬追索扣回管理辦法》通知對鄭某進行績效追索,缺乏依據,業已超過仲裁時效,法院不予支持。

有業內人士告訴記者,雖然績效薪酬延期支付及薪酬追索扣回也適用於離職人員和退休人員,但從目前這一判例來看,在實際法律應用中仍需注意仲裁時效限制。例如此次案件中,法院在一審環節指出哈爾濱銀行天津分行已於2017年11月知曉相關問題並對鄭某作出免職處理,於2021年6月向鄭某送達《關於對鄭某績效追索的通知》對2013年至2016年期間已發放的績效薪酬追索時,已超過仲裁時效。根據相關規定,勞動爭議申請仲裁的時效期間爲一年,仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。

銀行“反向討薪”或將逐漸常態化

事實上這起“反向討薪案”並非個例,銀行績效薪酬追索扣回機制正在逐漸完善併發揮作用。

績效薪酬延期支付和追索扣回制度是指金融企業的高管和對風險有直接或重要影響崗位的員工,在自身職責內未能勤勉盡責,發生重大違法違規行爲或造成重大風險損失的,金融企業不僅可以停止支付未支付的部分或全部薪酬,並且可以對已經發放的績效薪酬予以追回。

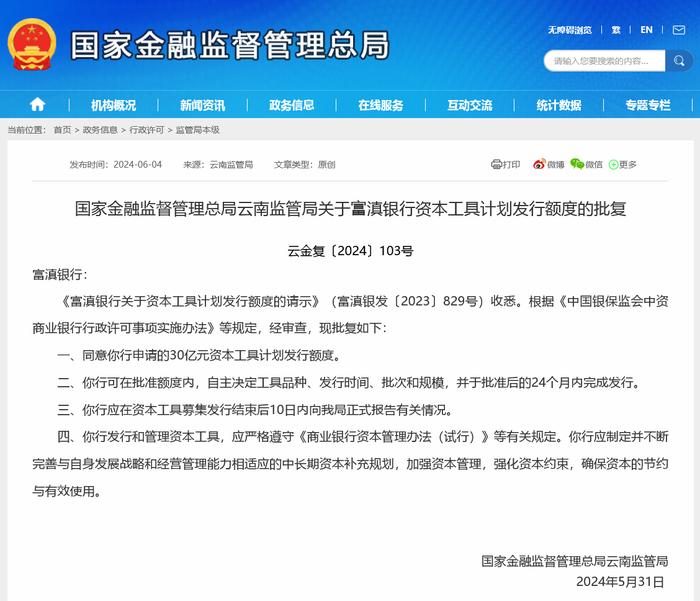

這一機制最早可追溯到2010年原銀監會印發的《商業銀行穩健薪酬監管指引》,要求商業銀行制定績效薪酬延期追索、扣回規定;2021年,銀保監會發布《關於建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》,進一步完善績效薪酬追索扣回機制相關條款。並持續開展薪酬延期支付情況現場檢查和評估。2022年8月2日,財政部公佈《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》再次明確提出建立健全薪酬分配遞延制度和追責追薪機制,其中規定該項制度也適用於離職人員和退休人員。

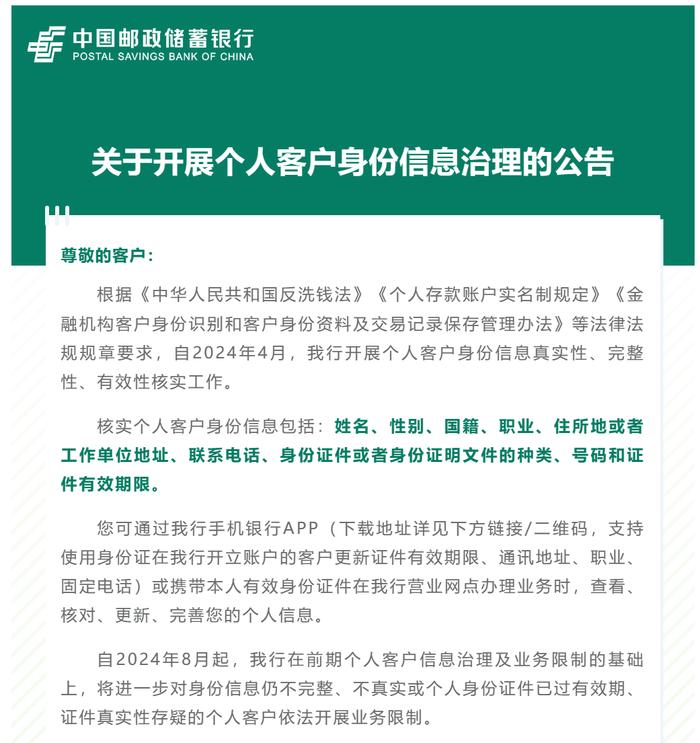

事實上,隨着機制不斷完善,已有不少機構開始“入局”,落地實施績效薪酬延期支付和追索扣回制度。根據今年3月銀保監會信息,截至3月,95%以上銀保機構已制定並實施了績效薪酬延期支付和追索扣回制度。特別是在一些高風險機構,相關制度爲追究違規高管責任、挽回資產損失發揮了重要作用。

此外,第一財經記者梳理發現,目前在上市銀行2022年報中,招商銀行、渤海銀行、九江銀行三家已公佈追索扣回具體金額,同時超半數銀行在年報中有涉及追索扣回、延期支付績效薪酬方面的表述。

招商銀行2022年報顯示,報告期內執行績效薪酬追索扣回的員工有2876人,追索扣回績效薪酬總金額5824萬元,如以當年年報披露的員工總數估算,約有2.6%的員工遇到追索扣回情形,人均2.03萬元。此外,據銀保監會3月披露,山西5家城商行在合併重組期間,對61名高管和關鍵崗位人員追索扣回績效薪酬3359萬元。

與上述兩家銀行相比,渤海銀行雖然總體追索扣回規模不大,但人均“退薪“金額卻相當高。該行年報顯示,2022年內追索扣回370人績效薪酬1760萬元,人均4.76萬元。

此外,不少銀行雖沒有披露追索扣回金額,但在年報中均涉及追索扣回相關表述。例如建設銀行、工商銀行、農業銀行在年報中提到如存在風險超常暴露等情形,將“追回相應期限內已發放的績效薪酬”、“止付尚未發放部分”等。工商銀行則在2022年報中提到,截至披露日,本行總行高級管理人員及對總行風險有重要影響崗位的員工2022年度不涉及績效薪酬需追索扣回相關情形。

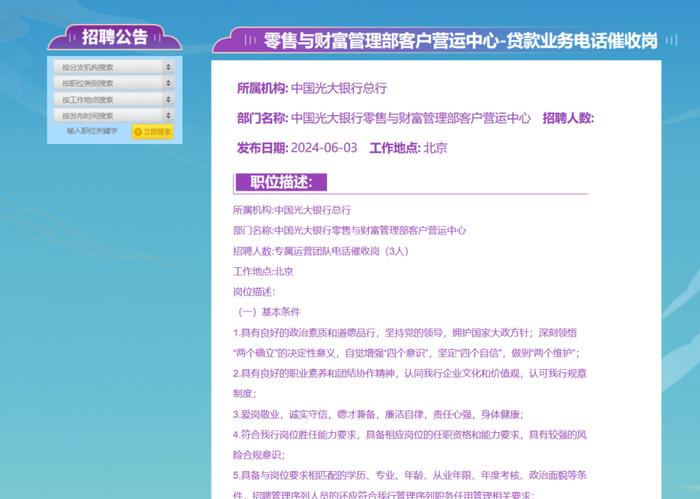

值得注意的是,除追索扣回金額外,績效薪資延期支付也不約而同地成爲銀行在年報中提到的關鍵詞。例如,中國銀行、交通銀行、光大銀行在績效薪酬延期支付的比例、時間上作出規定:(高管及關鍵崗位等)延期支付比例至少在40%以上,延期支付期限不少於3年。興業銀行則規定主要高層管理人員績效薪酬延期支付比例爲50%。

知本諮詢市場化經營機制改革專家許偉波在其文章中指出,從企業的角度而言,建立績效薪酬追索扣回機制有其必要性,不僅可以彌補部分損失,更重要的是,對完善公司治理結構、風險管控具有重要意義。他建議,企業可結合自身實際情況建立績效薪酬追索扣回制度,對績效薪酬追索扣回的適用情形、追索扣回比例、追索扣回方式、工作程序、責任部門、爭議處理、內部監督及問責等作出明確的規定,避免因制度的不完善而導致在對相關人員進行績效薪酬追索扣回時產生勞動爭議和法律風險。