香港航天科技(01725.HK):衛星互聯網開啓元年,加速推進商業衛星事業

來源:格隆匯

6月16日,2023年格隆匯中期策略峯會《新時代·新科技·新變革》在深圳隆重舉行,在主題爲"數字經濟賦能現代化產業體系"的數字經濟圓桌會議上,香港航天科技集團副總裁兼技術總監胡明遠博士表示:2020年是衛星互聯網正式開啓的元年。

胡明遠博士進一步指出,隨着目前衛星和火箭發射技術的不斷完善、政策全面向好、下游應用需求的飛速提升的背景下,未來十年將是全球衛星互聯網逐步部署全面建成的階段,也將是商業衛星的黃金發展階段。

事實上,近幾年來,全球已有越來越多的國家及民營企業正在爭先佈局衛星互聯網事業,尤其如美國亞馬遜、SpaceX公司,OneWeb及中國星網"GW"等公司爲代表,佈局動作之大,推進速度之快,讓人震驚。

一切跡象都在證明,當前全球已然在加速進入以衛星互聯網建設爲代表的新一輪太空競賽熱潮。

熱潮之下,大量如香港航天科技這樣的民營商業衛星行業新秀也紛紛脫穎而出,以各自不同的方式找到了屬於自己的方向。

一、衛星互聯網,數字經濟時代的新基建

在圓桌會上,胡明遠博士通過"衛星互聯網"、"萬物互聯"、"空天地一體化"、"智慧應用"、"殊途同歸"等幾組關鍵詞,爲大家形象描繪和解釋了當前中國及海外國家的商業衛星行業發展態勢和行業競爭格局。

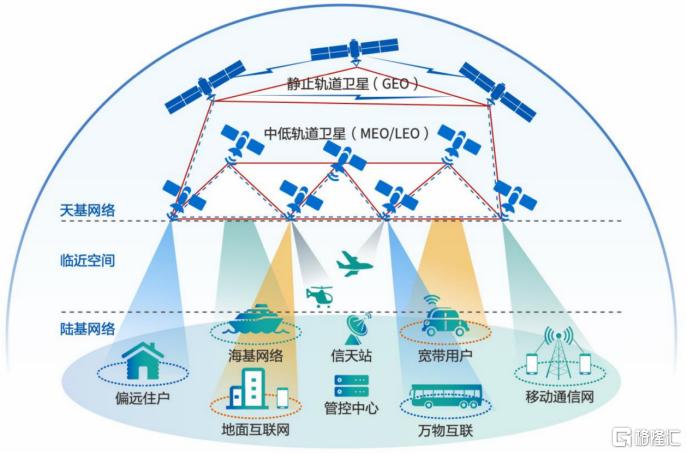

所謂衛星互聯網,即基於衛星通信的互聯網,通過發射一定數量的衛星形成規模組網,從而形成能夠輻射全球的、向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等實時信息處理的大衛星系統。

按照功能用途劃分,衛星可分爲通信衛星、導航衛星和遙感衛星三大類,其中,通信衛星是佔比最大也是價值量最多的主流應用領域。

由於現有的地面基站通信網絡對山區、沙漠、海洋、天空等人際活動稀少的地方覆蓋嚴重不足,而近年來來虛擬現實、自動駕駛、物聯網等新產業的爆發增長也對通信容量、通信延遲提出了全新的要求。所以聯合了從天基、空基、地基甚至車基、海基等通信設備的空天地一體化網絡技術在新時代需求下應運而生。而具備廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等優異特點的衛星互聯網,正是這個網絡中不可或缺的一環。

(衛星互聯網示意圖)

在技術層面,隨着液體火箭、可回收火箭技術、一箭多星等技術逐漸發展起來,衛星設備硬件越來越精良,火箭發射及商業衛星製造成本得以飛速降低,很多國家的巨頭企業都在這幾年加快了太空部署的進度。

而對於國內星網發射的大規模進程來看,胡明遠博士認爲,2023年開始全面啓動,2024年將有望實現大規模發射,這樣的趨勢將是非常明顯的。

事實上,在應用需求層面,我們也看到了,隨着數字經濟時代的到來,衛星互聯網也在發揮越來越重要的作用。

比如智能駕駛技術。

儘管目前各個車企巨頭在無人駕駛的技術路徑有所不同,但關鍵前提條件之一無不都是需要極高精度的定位技術,目前通用的方式是融合衛星導航、慣性導航、環境特性匹配技術,三者相互取長補短,最終實現高精度的定位。

尤其是在偏遠山區、農村等地面基站網絡覆蓋較弱的地區,衛星導航更是汽車安全駕駛的重要條件。

衛星互聯網的重要作用當然還遠不止於此。

還有比如航空、物流運輸、農業、氣象、海洋、資源、環保、城市綜合管理、防災減災、應急搜救等很多方面,衛星互聯網的"通導遙"功能到起着至關重要的作用。

最近ChatGPT大語言模型掀起AI大風暴,更加智能化的社會進一步向我們走來。

實際上,在人類想要實現真正的萬物互聯互通並且擁有足夠好體驗的AI世界中,不僅需有大語言模型,還要有大影像模型、大視頻模型等其他應用。而這一切,都是要以足夠多的數據和足夠高速的通信作爲核心基礎。在這方面,衛星互聯網的"通導遙"功能更是不可或缺。

簡單如查詢天氣、查看外賣快遞實時位置、旅遊出行等生活中最基礎的需求,都離不開它。

這也是爲什麼胡明遠博士認爲,無論是目前各行業巨頭在推進衛星互聯網,還是做AI模型,最終大家都是殊途同歸走最後幾公里,發展更加智能的智慧應用與服務,成爲數字經濟時代的基礎設施。

二、衛星組網競賽開啓,全球巨頭爭先佈局

隨着信息技術的飛速發展,以及下游應用需求端的不斷豐富,衛星"通導遙"能力逐漸展現出了越來越巨大的應用價值,也開始被全球國家重視和大量發展。

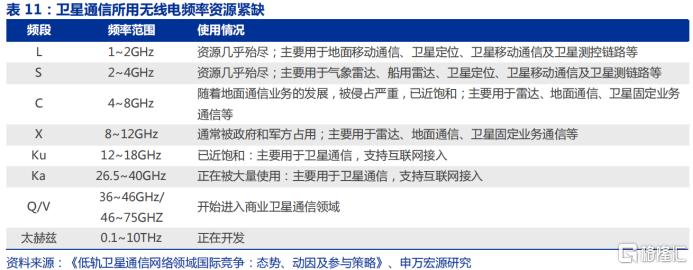

同時 ,由於在國際上規則上,衛星軌道和通信頻譜都是不可再生的"坑資源",而且是"先佔永得",也就是誰先佔用了位置,誰就一直擁有該位置的使用權,因此具有極其珍貴的戰略價值。

據《中國航天》數據披露,當前地球靜止軌道(GEO)上90%的C和Ku頻段已被少數國家的運營商壟斷控制,而Ka頻段正在進入白熱化的爭奪狀態。

近年來,世界各國都在爭先向國際電信聯盟(ITU)申報使用衛星通信頻段資源,據披露,目前全球累計已有超過6萬顆衛星完成申報,接近近地軌道空間所能容納衛星數量的上限。

在企業層面,主要巨頭包括美國SpaceX旗下的Starlink("星鏈"),亞馬遜的Kuiper、波音公司的Boeing,英國的OneWeb等,衛星數量規模都在幾千顆以上。

其中,以"星鏈"正是SpaceX公司於2015年所提出的低軌衛星互聯網星座,也是全球迄今爲止規模最大的衛星星座項目。該項目共規劃兩代三期,總規模多達4.2萬顆衛星。據報道,目前一期已經累計發射超過4千顆衛星,並在實際使用中,產生了非常巨大的作用。

同時,"星鏈"得益於技術的不斷突破,成功實現衛星製造規模化,尤其是火箭的回收重複使用技術,降本增效顯著,讓其在衛星發射競賽遙遙領先全球。

正是這樣的"超級鯰魚"效應,近幾年的全球國家也顯著加快了自身衛星發射的進度。

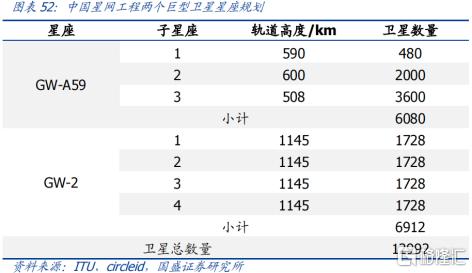

2020年4月,我國正式將衛星互聯網作爲網絡基礎設施納入"新基建"範圍,同年9月,中國以"GW"公司名義向ITU提交星座頻譜申請,計劃發射衛星規模12992顆。

所以在近幾年,我國的航天發射頻率一直在持續提速,並不斷打破歷史記錄,2022 年中國航天發射 64 次,世界排名第二,成爲全球太空競賽中的重要參與者。

在另一方面,根據規則,衛星頻軌資源在申報後7年內必須發射衛星啓用所申報的資源,否則自動失效,9年內必須投放申報衛星總數的10%,12年內必須投放申報衛星總數的50%,14年內完成全部投放。

這就導致了在幾年前已大量申報的資源如今逐漸到了執行發射的窗口期。

而龐大而迫切的衛星發射需求,以及政策面上的明確支持,也爲全球的民營企業參與衛星製造及發射產業帶來了巨大的發展機遇。

據美國衛星產業協會(SIA)數據,2021年全球衛星產業收入約爲2794億美元,摺合人民幣1.9萬億元,2021年全球衛星製造及發射服務業合計佔比6.9%,地面設備佔比50.8%,衛星運營服務佔42.2%。預測2022-2030年全球衛星互聯網市場CAGR爲18.2%。

通過測算,到2025年,僅衛星製造和發射服務的市場規模就超過2700億元。

香港航天科技正是在這樣的時代機遇下應運而生的參與者之一。

三、大動作頻頻,加速推進商業衛星事業

近兩年來,香港航天科技在國內外商業衛星事業上的大動作越來越多,佈局脈絡也越來越清晰。

6月15日,長征二號丁運載火箭攜帶41顆衛星成功發射升空,創造中國航天單次發射衛星數量最多記錄。

在這41顆衛星中,就包含了香港航天科技的""金紫荊衛星三十七號"及"金紫荊衛星三十八號"兩顆衛星。

這兩顆衛星均爲輕小型高分辨光學遙感衛星,專用於農業、氣象、海洋、資源、環保、城市建設以及科學試驗等領域。目前,"金紫荊星座"項目所收集的衛星遙感數據已在不同城市的多個項目中得到應用。

根據香港航天科技的對"金紫荊"星座項目的實施規劃,今年內要完成25顆衛星製造和發射任務,包括金紫荊系列下的智慧城市星座、農業星座、碳中和星座和物聯通信星座等。在明後年,還要分別增加發射30顆、50顆。

目前集團已成功發射12顆"金紫荊星座"項目衛星,成爲國內爲數不多的衛星發射並組網成功的民營航天企業。

這背後,與其近年來不斷打造並完善自身衛星從製造、發射到遙感測控全產業流程基地項目的努力分不開。

在衛星製造和發射端,目前其位於香港將軍澳的、總面積近2萬平方米,年產能200顆衛星的香港衛星製造中心已經在緊鑼密鼓建設中,預計年內將建成並投產。

同時,集團此前也與加拿大一家商業航天企業(C6 LAUNCH)訂立了諒解備忘錄,將在衛星製造、衛星組件、衛星發射服務及衛星發射設施等領域展開合作。內外合力之下,衛星製造和發射端的問題將得到非常好解決。

在衛星的訂單和需求端,香港航天科技也很早就相繼與阿聯酋、亞太空間合作組織(APSCO)等簽訂了戰略合作備忘錄,並與意大利衛星公司等國際企業簽署衛星製造訂單項目,還與美國一家專業的全球衛星通訊服務商RBC Signals訂立地面站網絡協議爲全球近30個國提供覆蓋全球的的衛星網絡。由此集團掌握了非常豐富的訂單和客戶資源,解決了需求端的問題。

有了這些貫穿從生產到需求端的業務鏈路,可以說,香港航天科技已經成構造起了較爲完整的商業閉環體系。

只要再繼續在發射端上加大能力,那麼其大量的在手衛星訂單將可以得到快速轉化,進而實現業務規模收入的提升。

接下來,其還會有着怎樣的大動作,令人期待。

四、結語

數字化時代的到來,對於全球國家來說都是一次信息技術的盛宴,但同時,只有那些真正擁有核心技術的國家或企業,才能真正享受到最多的時代紅利。

在其中,衛星互聯網作爲數字經濟時代下的不可或缺的基礎設施,更是羣雄逐鹿的焦點領域之一。

如今全球商業衛星事業發展如火如荼,很多國家及巨頭企業都已經下場在這一個領域裏竭力跑馬圈地。香港航天科技作爲來自中國的民營商業衛星企業,儘管目前力量相比其他國際巨頭還有很大差距,但它一直在不斷努力成長壯大,並爭取在這一波全球浪潮中發出屬於中國民營企業的聲音。

這樣的企業,值得我們多一份關注。