證監會出手規範量化交易 業內人士:價值投資理念更加深入人心

9月1日,中國證監會指導證券交易所出臺加強程序化交易監管系列舉措,同日,上交所及深交所分別發佈《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》(下稱《報告通知》)和《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》(下稱《管理通知》),自2023年10月9日起施行。

這也標誌着我國股票市場正式建立起程序化交易報告制度和相應的監管安排。證監會“出手”規範量化交易,引發了業內熱議。量化交易是否“無懈可擊”,價值投資理念如何更深入人心?來看看業內人士分析。

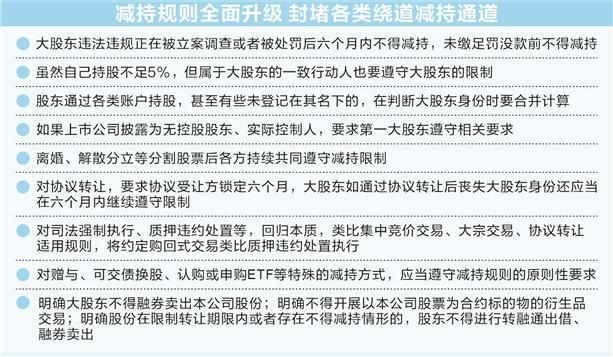

量化交易規範化監管升級

在本次程序化交易的系列舉措中,證券交易所將對包括可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所繫統安全的異常交易行爲等重點事項加強監測監控,對高頻交易提出差異化管理要求,包括調整異常交易認定標準、增加報告內容等。其中最引人注目的,是“最高申報速率達到每秒300筆以上,或者單日最高申報筆數達到20000筆以上的交易行爲予以重點監控”。

所謂“程序化交易”,又叫做“量化交易”,是指以先進的數學模型替代人爲的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。簡單地說,就是市場參與者通過計算機程序設計的方式,智能化地進行證券交易。值得注意的是,量化交易具有“博取衆長”的特徵,決定了這種交易模式和交易理念,需要團隊協作完成。

國內量化交易十幾年前已開始

上游新聞記者通過主要財經論壇以及採訪中瞭解到,量化交易在最近兩年時間非常興盛,主要熱衷於“類T+0交易”實現獲利,即在T+1的制度前提下采取“每天買賣一部分”的方式,進行超短線高頻交易。

但實際上,量化交易並非這兩年才誕生。銀河證券江南大道總經理唐賀文告訴記者,早在2011年就已經有人在探索量化交易方案了。2015年10月12日下午,主板不少藍籌股在強勢拉昇的行情中遭遇沽壓,“程序化交易賣盤”一度在網上引起密切關注。到了2017年,一些高校也開始對量化交易進行研究,而四川大學教師、新浪財經名博也曾在微博上提到,量化交易功能上具有“止損可控,止盈無限”的特點。

量化交易並非“無懈可擊”

不過,量化交易在近些年來也備受詬病,首要原因莫過於大多數中小散戶頻繁短炒而虧損累累,即使是2019-2021年A股連續3年上漲且多數股票年K線飄紅的情況下,廣大股民依然有虧損。前不久,也出現私募大V怒懟量化投資,市場掀起了對量化投資的新一輪爭論。

此番證監會出手進行規範升級,使得量化交易的神祕面紗被揭開了。

毫無疑問,近乎“常勝將軍”的量化交易,在“震盪市”裏的確發揮着常人無法超越的能力。那麼,量化交易真是無懈可擊嗎?

“有三種方式可以擊破量化交易的‘不敗神話’。”華龍證券人民大道總經理牛陽告訴上游新聞記者:

第一種方式是“連續大幅拉昇”。須知量化交易進行短線交易時,依然是以技術分析爲核心,但這種技術分析更多地是短線級別的技術分析,是爲了避免震盪市追漲殺跌陷阱而設計的。一旦上漲級別不屬於震盪整理範疇,而是大幅向上突破的“逼空式拉昇”,則會破壞量化交易的思路,從而導致設計者不得不重新設計新的量化方案,以應對市場形勢的變化,但這種設計新的量化方案是需要時間的。

第二種方式是“連續大幅下跌”。前面提到,短線級別量化交易是爲了規避追漲殺跌。可是,如果股市遇到連續大幅殺跌的情形,那麼原有的量化模式將最終不得不以止損的方式離場。倘若股市“下跌時間長且空間大”,則量化交易也會從“常勝將軍”變成“常敗將軍”。

第三種方式是“價值投資”。量化交易更多地是超短線操作爲主,然而對價值投資者來講,量化交易就是個好動的調皮孩子。因爲,專業的價值投資者只會在具有高成長潛力的品種,或者嚴重超跌的低估值低價股裏逢低分批佈局長期持股爲主,直到股票非理性拉昇或者結構性牛市結束前纔會賣出。這種“以不變應萬變”的定力,讓量化交易者無法達到洗盤的目的,最終不得不向價值投資者屈服。

所以,量化交易並非無懈可擊,隨着中國股市日趨成熟,價值投資理念必然會更加深入人心。