山東一街道辦強拆村民房屋被判違法,有人出差回來後發現院子已成廢墟

法院下發判決書一年多,山東省冠縣村民楊海芬仍然不確定自己的輸贏。

楊海芬曾經的住址已經蓋起樓房,她的身份從村民變成了鄰村的租房者。

楊海芬租住的地方,距離家的舊址不足1公里。每天上班,她都從那裏路過,但房屋被強拆之後,那裏早已和她沒有了關係。

楊海芬起訴崇文街道辦事處強制拆除房屋,並要求行政賠償。冠縣人民法院審理後判決,冠縣崇文街道辦事處強拆行政行爲違法。

但因不認可房屋拆遷的賠償方案,楊海芬拒絕接受崇文街道辦事處支付的賠償款。

村民房屋被強拆成一片廢墟。圖片來源/受訪者供圖

不存在的家庭住址

11月20日,楊海芬接受上游新聞(報料郵箱:[email protected])記者採訪時感慨,自己成了沒有家的人。“身份證上還是原來的住址,但那個地方已經不存在了。”

楊海芬家的原址在崇文街道徐三里村。耕地在多年前已被徵收,她和家人一直住在村子裏。農村的宅基地面積大,她家的院子就佔地近一畝,“前後兩個院落,都是以前的宅基地,不存在違建。”

楊海芬和丈夫徐慧忠從事餐飲工作多年。2013年底,他們靠着積蓄和部分借款把院子改建成了農家樂。餐館設有11個包間,主營火鍋小菜,招待附近的食客。

開張不久,楊海芬夫婦就憑藉廚藝和人緣獲得了顧客的認可,除了日常聚餐,餐館還承接村民的中小型宴會。楊海芬稱,除了自己家人幫忙,她還僱用3名傳菜員,一年收入到手也有二三十萬元。

生意日漸興隆,生活水平也蒸蒸日上。經營着餐館,楊海芬對未來充滿希望,添置了多臺冷櫃提升食材的新鮮度。

隨着國家“二孩”政策放開,楊海芬也生下第二個兒子。楊海芬介紹,在山東農村的風俗中,爲兒子置辦蓋房娶媳婦是父母的重任,她需要爲兩個兒子準備兩處房產,“就算錢不夠給孩子分別買房,老院子分開成兩個院子,倆兒子也能一人有一塊宅基地。”

另一戶遭強拆的西範莊村村民徐守財家院子以前的樣子。圖片來源/受訪者供圖

隨着測繪人員圍着院落測量,村委會廣播爲拆遷項目吹風,楊海芬的生活開始偏向另一個方向。

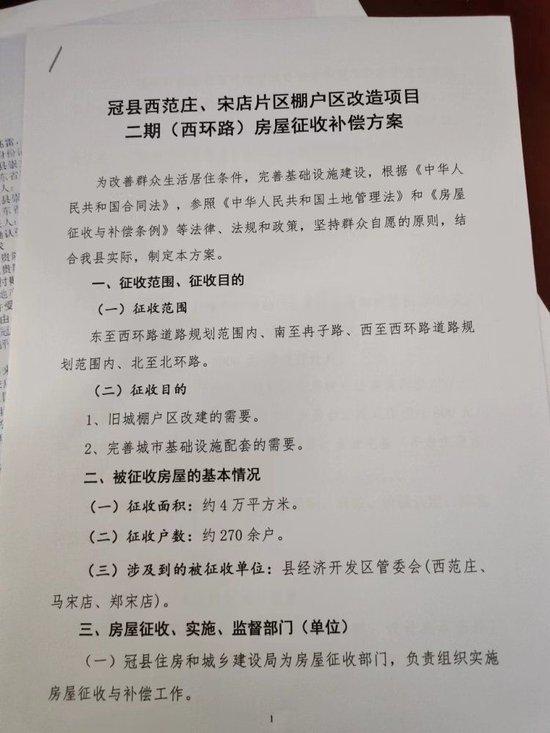

2016年,楊海芬家所處的位置被列入棚戶區改造項目。2017年8月31日,冠縣三里片區棚戶區改造項目房屋徵收指揮部發布房屋徵收補償方案。

楊海芬介紹,按照拆遷賠付的標準,楊海芬家的房屋每平方米賠償1300元,楊海芬綜合領取的賠付款不足40萬元。

他們家馬路對面商品房,當時的平均價格已經是每平方米4500元。楊海芬稱,補償款不夠她重新購買一套100平方米的房產。即使按照房屋置換方案,楊海芬的院子只能置換一套120多平方米的回遷房。

楊海芬也無法接受拆遷方案,“我的大院子換成一套小房子,我兩個兒子以後也沒地兒住”。楊海芬稱,拆遷辦不斷組織人員上門做工作,動員親戚朋友勸她簽字,但賠償標準一直未提高。

據宋店片區西範莊村一位村民徐兆其介紹,拆遷方案提供的回遷房屬於小產權房,村民入住後無法辦理房產證,部分村民寧願領取賠償款到縣城購房。但他家院子的賠償款,甚至不夠買一套小戶型的住房。

楊海芬和徐兆其等未簽字村民一面與拆遷人員周旋,一面尋找拆遷程序中的漏洞。

據村民留存的拆遷通知,落款處只有單位名稱,沒有加蓋公章。拆遷通知的不規範,成爲村民質疑拆遷工作的一個理由。楊海芬和村民還要求拆遷單位公開紅頭文件,並向冠縣政府申請信息公開。

楊海芬稱,村民申訴期間,拆遷工作一度中止,沒有拆遷人員的上門動員,餐館斷斷續續維持經營。

街道辦強拆被判違法

楊海芬稱,2020年7月19日,她和家人未收到任何通知,就被帶出院子,房屋被強拆。

楊海芬回憶稱,拆遷人員來得非常突然,她和孩子在屋裏休息,正充電的手機突然斷電,她還喊丈夫去查看是否電路故障。丈夫看到,有人翻牆進入了院子。他們和孩子被陌生人送到一個空院子中,禁止外出。被允許回家時,楊海芬看到的是已經被推倒的院牆和房子。

村民徐兆其家的院子,佔地300多平方米,拆遷賠償款也只有二十幾萬,買不起附近一套100平方米的商品房。徐兆其一直未籤拆遷協議。

拆遷項目指揮部公開的房屋徵收補償方案。圖片來源/受訪者供圖

2021年元旦期間,徐兆其到外地出差,他的房子也被崇文街道辦事處強拆。他回到家時,院子已經是一片廢墟。

房屋被強拆後,楊海芬失去了住處,也失去了家人賴以爲生的生意。2021年7月,楊海芬和丈夫向山東省冠縣人民法院提起行政賠償訴訟,要求判決確認冠縣崇文街道辦事處強制拆除涉案房屋的行爲違法,並賠償618萬元損失。

冠縣人民法院審理後認爲,農村集體土地徵收過程中,被徵收人與土地徵收管理部門簽訂徵收補償安置協議後,被徵收人不履行協議約定的搬遷義務的,徵收部門不享有法律授權的強制執行權,應當依法申請人民法院強制執行,自行強制執行超越法定職權。冠縣人民法院審理後判決認爲,崇文街道辦事處的行政行爲違法。

同時,冠縣人民法院作出行政賠償判決,確認冠縣崇文街道辦事處強制拆除楊海芬家房屋的行政行爲違法,要求街道辦支付楊海芬室內物品損失5000元,駁回她的其它訴求。在案件審理過程中,崇文街道辦事處稱,楊海芬家提出的賠償數額遠遠超過涉案房屋的實際價值。村民如果堅持要求行政賠償,應參照同片區同類型的案件審理確定的徵收補償標準。

冠縣人民法院在審理徐兆其訴崇文街道辦事處案件時認爲,被拆遷區域大部分拆遷戶已經簽訂了補償協議,均按照拆遷部門提供的評估價值。爲體現對違法行爲的懲罰性,法院要求崇文街道辦事處按照評估金額上浮10%進行賠償。據統計,拿到行政賠償上浮10%勝訴判決的徐三里村和範莊村村民包括徐兆其在內共計8戶。

徐兆其和楊海芬都不願接受街道辦給出的賠償方案。

楊海芬介紹,現在當地的平均房價已經漲到每平方米6000元左右。按照判決結果,即使在原拆遷方案賠償標準的基礎上上調10%的賠償,也難以彌補她的損失。

楊海芬不服關於賠償的判決結果,繼續上訴。2022年8月,山東省聊城市中級人民法院駁回楊海芬的上訴,維持原判。但徐三里村和範莊村部分村民在行政訴訟崇文街道辦事處確認拆遷違法、行政賠償、撤銷收回土地使用權告知書等類型案件共計取得18件官司勝訴。

難解的賠償“疙瘩”

冠縣人民法院審理認爲,2017年9月,楊海芬的丈夫徐慧忠簽訂了房屋徵收補償安置協議,即便房屋被違法拆除,也不會造成其房屋的直接損失,駁回了他們請求賠償的訴求。

楊海芬並不認可徐慧忠的簽字。楊海芬向記者強調,她在2016年已經與徐慧忠離婚,2020年兩人又復婚。“離婚,復婚都是扯了證的。”離婚期間,經過雙方協議房產歸楊海芬,徐慧忠無權處理房產,他的簽字應該被認定無效。在審理過程中,法院並未聽取她的意見。

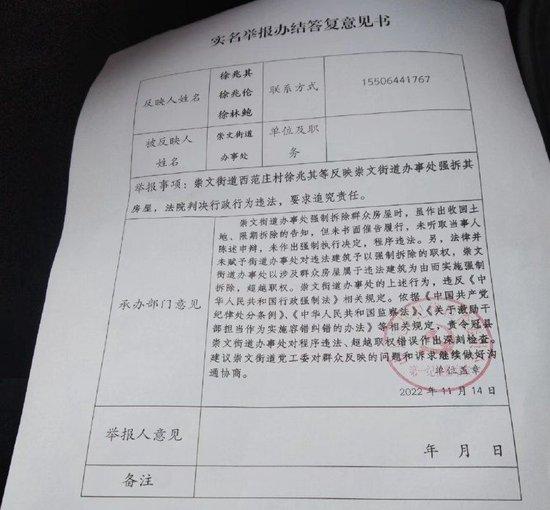

法院判決崇文街道辦事處行政行爲違法後,徐兆其和部分村民曾向冠縣紀律檢查委員會舉報,要求追究街道辦事處相關負責人的責任。

據村民提供的冠縣紀律檢查委員會出具的答覆意見書顯示,責令崇文街道辦事處對該程序違法、超越職權的錯誤行爲做出深刻檢查,建議崇文街道黨工委對羣衆反映的問題和訴求繼續做好溝通協商。

冠縣紀律檢查委員會責令崇文街道辦事處作出深刻檢查。圖片來源/受訪者供圖

記者通過接近崇文街道辦事處的人士瞭解到,在處理村民房屋被強拆的案件賠付問題時,街道辦曾表示,只能按照拆遷時的補償標準進行,避免已經完成拆遷的村民反悔。

北京聖運律師事務所創始人王有銀表示,相關強拆訴訟案件中,賠償標準一直是爭議的重點。地方政府在推進拆遷工作時,因業主無法接受賠償方案而發生的強拆,判決結果經常會因爲房屋評估結果無法達成共識而執行困難。被強拆業主投入大量的時間和經濟成本,依然很難取得滿意的結果,陷入維權困境。

王有銀也擔心,部分地方政府擔心引起已拆遷業主的不滿,而忽視部分業主的合理訴求。

10月27日,冠縣崇文街道辦事處黨工委書記沙濤接受記者採訪時表示,部分村民因拆遷起訴街道辦的案件,法院審理後已經宣判,街道辦已將賠償款轉交到法院專門賬戶內。記者表示採訪強拆事件具體情況後,沙濤表示,會有專門人員向記者介紹情況。截至發稿,記者尚未收到崇文街道辦事處對於該事件的回覆。

楊海芬稱,法院下發判決書以後,她也曾接到法院的電話登記銀行賬戶,給她轉讓拆遷補償款。楊海芬不接受這一判決結果,拒絕提供銀行賬戶。

現在,楊海芬和家人在附近村子裏租房居住,一個小院子,一年租金7000多元,餐館生意自然無法繼續經營。“以前能自己掙錢,現在還得花錢租房。”爲維持生活,楊海芬和丈夫從老闆又變成了餐館打工人。

楊海芬稱,她和其他被強拆的村民已向冠縣人民政府及聊城市、山東省監委等遞交控訴材料,將在法律規定的時間內,追訴政府工作人員對強拆的行政責任。

上游新聞記者 聶輝