濮存昕:我是被觀衆當場考試的學生

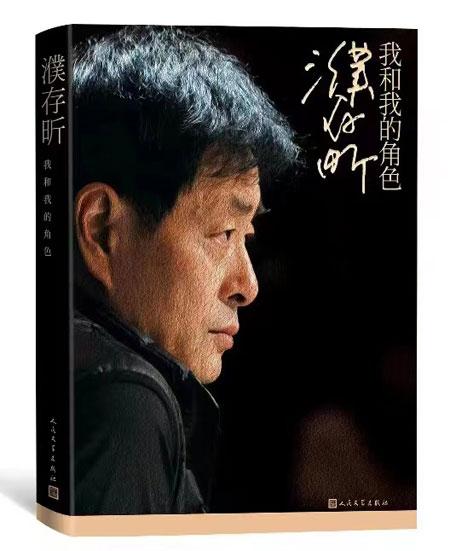

《濮存昕:我和我的角色》書封 受訪者供圖

濮存昕 受訪者供圖

濮存昕今年70歲,比他演過的李白、曹操、弘一法師、魯迅都大了。在他出生的1953年,新中國發展的第一個五年計劃開始了第一年,今年是2023年,他已經演了40多年戲。

作爲大涼山戲劇節發起人之一,每年在這個西南小城,濮存昕不像一個正襟危坐的客人或是演員,更像一個放鬆自在的主人或是嚮導。這天,他穿着捲起鮮豔褲腳的時髦牛仔褲,斜倚在藤條椅上,坦白地說自己的聽力在下降,“這位記者你要用你的‘丹田’發聲”。

在戲劇節期間來到涼山的人要做很多事,要看戲,要看風景,要曬冬日裏難得的暖陽。但濮存昕的自傳《濮存昕:我和我的角色》新書分享會現場,準時抵達的觀衆想要座位那是絕無可能。到了籤書環節,已經並不年輕的“粉絲”們的熱情,讓人確信一件事,“追星”無關年齡,只有關人。

濮存昕的自傳就像半部人藝史。濮存昕的父親蘇民曾擔任北京人藝副院長,1952年,北京人藝一成立,他便來到劇院,成爲第一代演員。1年後,濮存昕出生,有人開玩笑說他是“人藝的長子”。從小跟着父親在劇院長大,看戲對濮存昕來說,如同喫飯睡覺,是生活的日常。

“戲比天大”這4個字,濮存昕從小就有深刻的理解,這不僅發生在劇院,也發生在家中。家裏無論什麼事,都要以劇院的事、演出的事爲中心,不能影響父親晚上演戲。比如,如果父親晚上有戲,家裏一下午誰也不能大聲說話——父親得睡午覺。

在化妝室通向舞臺的長廊裏,有條黑黑的甬道,這條甬道不準小孩子進。濮存昕去給父親送飯的時候,常常站在這條神祕的甬道口等着,“我知道甬道的盡頭就是充滿燈光的輝煌舞臺,那是一個圍繞着光環的謎”。

濮存昕說,自己的人生中,值得回味的有三大關口:第一個是從黑龍江回來,第二個是加入空政話劇團,第三個是進了北京人藝,“那種關口,突破了,就意味着你的追求、渴望又向前躍進了一大步,路好像可以一直走下去”。

從16歲到24歲,濮存昕在黑龍江度過了8年知青生活。作爲業餘宣傳隊的一員,勞作之餘,他是報幕員、演員,也會畫布景、做道具,以及當電工。“北大荒長時間的生活,是磨難,也是考驗,大喜大悲能增加對人生的理解力和承受力。這對於男演員尤其重要。男人的形象中應該有立得住、擔得起的氣質。”濮存昕說。

北大荒的田壟,長得望不到頭,割麥子的時候必須一壟一壟、一刀一刀地割,每天腰累得真像折了一般。直到現在,濮存昕還總覺得,在舞臺上演話劇就像割麥子,“一天一場戲,八九百觀衆,幾十場、上百場演出,纔有幾萬觀衆,真的是一刀刀割,一場場演,生命也一步步走”。

濮存昕的話劇代表作之一《李白》,在人藝上演已有30餘年,很難有演員能在人藝將一部戲演這麼久,但他憑藉自己的演技和人格魅力,成爲“李白本白”。濮存昕覺得,演李白,每每謝幕,都會有極大的滿足感。他在書中寫道:“生命如果在此一了,也便罷了。那種盡情,那種淋漓,那種快意。好詩好戲啊!”

演了一輩子戲,大概率能演就會繼續演,濮存昕特別感謝陪伴他走過演藝生涯的不知名的觀衆們——怎麼也得有千千萬萬。“他們從還青澀稚嫩的我初登舞臺開始,就爲我買票,爲我付着學費。時至今日,我還能再演三五年好角色,再請他們陪伴我最後一程。”

濮存昕這樣理解“戲比天大”的人藝精神:“走出劇院,演戲是閒情之事,但是走入人藝劇院,任何演員都要堅持演出,不能辜負觀衆。我在臺上演角色,其實在觀衆眼中,我就是一名當場被考試的學生。這纔是我的職業的真實的角色。”

濮存昕有兩枚閒章,“青牛以待”和“二一之徒”,他還想刻一枚“不在乎”的章,以示“舍”“了”之意。他談起在南非一個國家公園看到過的一頭老象,“步履很慢,像座山,它貼着我們的車走過,地有震動感。隔着玻璃,我確信它的一隻眼看着我,我們對視了”。據說象老了,在最後時刻會自動離開象羣,走到原野的隱祕處,孤獨地迎接死亡,“真悲壯,有種詩和音樂感”。

在60歲之後,濮存昕常常特別強烈地感受到,到哪兒竟都是年齡最大的了。珍惜歲月、保重身體,成了老友聚會時說的最多的話。作爲體育愛好者,他也漸漸打不動球了,“當今的體育明星都已經差我兩輩了”。

年齡是一個客觀存在,但暫時還不是問題。2022年,北京人藝建院70週年,要拍一組演員照片。那時候,濮存昕正在演《李爾王》,好不容易留了長頭髮,他就拍了一張拿吹風機吹亂長髮的照片。照片上,一臉得逞的笑容。

《濮存昕:我和我的角色》也在北京辦過新書發佈會,那場發佈會的最後,濮存昕自備道具,表演了《哈姆雷特》的經典選段“生存還是毀滅”。然後,他換上了偶像阿根廷球星梅西的球服,從椅子上跳了下來。這一躍,誰還不是個少年。

中青報·中青網記者 蔣肖斌 來源:中國青年報

2023年12月09日 04 版